Las azules horas

Oswaldo Estrada

Le dijeron al hombre que su hijo nacería vivo, y desde ese instante comenzó a extrañarlo como si hubieran envejecido juntos.

Había sido un embarazo difícil, de revisiones médicas semanales para escuchar los latidos del corazón, medir el cuello del útero o detectar alguna malformación. Pero las enfermeras, los médicos, los aparatos que colocaban en su vientre cada ocho días confirmaban que esta vez sería distinto, aunque ella no dejara de sentir una fuerte presión en el bajo vientre, malestares continuos, el terror de perderlo.

Lo supieron una tarde, en el baño del segundo piso, cuando ella insistió en hacerse la prueba del embarazo, pese a sus súplicas de esperar un poco más. Temía repetir la desilusión de otras veces si no estaba embarazada. O revivir la pesadilla de antes si en el predictor aparecía una carita feliz.

—Estoy en el día 31 y tú sabes que nunca me atraso.

—Mejor reza para que te venga la regla, cariño, le decía él con el tonito burlón de siempre. Reza porque está en juego tu reputación. Sería imposible que te hubieras quedado embarazada de mí con la cantidad de veces que he viajado este mes.

—Pero lo hicimos cuando estaba ovulando. ¿No te acuerdas?

—No, no me acuerdo. Así que reza, le insistía el hombre, muerto de risa para disfrazar sus nervios.

El cuarto donde llevan varias horas huele a desinfectante, a jabón líquido, a gasas, algodones y esparadrapos. Es el mismo donde le pusieron un cerclaje de emergencia. Era eso o perderlo, les habían explicado la semana pasada, antes de coser con manos de santo el cuello del útero, a pocos milímetros del saco amniótico donde estaba su hijo. De los cuatro centímetros de canal uterino al inicio de la gestación, ya no le quedaba ni uno. Una mala puntada del médico perforaría la fuente, pero si la costura funcionaba el embarazo seguiría adelante. Era arriesgado. Se veían ya algunas membranas por la dilatación de un centímetro, pero al menos podían intentarlo. Tomarían una muestra del líquido amniótico para descartar cualquier infección. E intentarían colocar una especie de punto o nudo flexible en la base del cuello uterino para bloquear la salida de la criatura.

Durante los veintisiete minutos de la operación en que ella permanece inmóvil en una camilla inclinada, con la cabeza hacia el suelo, el hombre reza compulsivamente, atando y desatando plegarias que tenía olvidadas. Y entre cada padre nuestro que estás en los cielos, la imagina triunfante, con una panza de luna llena. Ruega por él, por ella, por nosotros.

No podía perderlo como a la primera niña. Para eso le habían puesto, desde la semana 16, inyecciones de progesterona, efectivas en el tratamiento de insuficiencia cervical.

Esa noche se fueron a casa felices por haberlo prevenido a tiempo. El hombre instaló un catre en la primera planta, entre la sala y la cocina, para que su mujer no hiciera ningún esfuerzo. Y durante los próximos siete días vieron películas de Ingrid Bergman, Katherine Hepburn y Bette Davis. Jugaron a las cartas, recibieron visitas de amigos a los que quisieron como nunca antes, comieron hasta el cansancio y se divirtieron poniéndole nombres horrendos al muchacho. Tiburcio Ezequiel. Tranquilino. Margarito de la Piedad. Satanasio.

Con suerte, les había dicho el médico, podría retener al bebé hasta la semana 27 o 28. Pero ellos, optimistas, se prometieron sin contárselo a nadie, ni siquiera a ellos mismos, llegar hasta la 30 o 32.

—¡Estás mejor que nunca, cholita! La animaba el hombre. Me tienes a tus pies con propósito de enmienda y dolor de corazón. Te preparo tus antojos, no voy a la oficina, te lavo, te plancho, te canto, te enamoro. Y ni siquiera me lo haces rico.

Su optimismo la desesperaba tanto como estar tumbada en esa cama. Pero ese hombre que decía las cojudeces más impropias era su pata. Su amante. Su marido. Pero sobre todo, su pata. Y si no creía en sus palabras estaba perdida. Perdida como cuando comenzó a sangrar y no estaba él. Perdida en un país que no era el suyo, con otra gente, en un hospital gélido donde le dijeron que su hija nacería muerta.

—Sólo a ti se te ocurren tantas tonterías juntas en los momentos más crueles. Por eso te quiero, loquito. Porque me haces reír.

—¿Sólo por eso?

Esta vez tenía que ser diferente. Cuando les dijeron que sería un niño se alegró. Mejor, pensó de inmediato. Y a partir de entonces, lo imaginó a todas horas. Su cara alegre, sus ojos grandes y negros, su cabeza llena de crespos. Su voz en un parque de niños. En la puerta del colegio, custodiando una mochila mucho más grande que él.

—Se parece a ti, le dijo ella la primera vez que lo vieron en una pantalla tridimensional. Es ñatito como tú. Y nos mira con cólera.

—Eres más fantasiosa, chola. Todos los bebés son iguales. Debes tener la imaginación recontra desarrollada para que veas que está asado.

—Si quieres le ponemos Santiago.

—Tú detestas ese nombre.

—Pero a ti te gusta y este niño es tu vivo retrato. Tiene los dedos de los pies como morcillitas y tu cuerpo de barrilito.

—Si ésta es una declaración de amor, mejor no sigas porque estás a punto de convencerme. Sus risas son un ataque de nervios.

Sueña, entonces, lo impostergable. Está en la cocina o en el baño. Tal vez regando las plantas del porche o leyendo un libro. No lo sabe, en realidad. Quiere despertarse y no puede. Ella lo llama una sola vez y él entiende.

Estoy sangrando. Su rostro es una página en blanco, arrancada de algún cuaderno sin lágrimas ni rastros de delirio. Estoy sangrando, dice a secas, y él la lleva como puede hasta el auto. O la viste primero para llevarla en brazos. La sienta. Le coloca el cinturón de seguridad. La lleva por una oscura carretera que no acaba jamás.

En el hospital la atienden de inmediato. Está muy dilatada. El cerclaje no ha funcionado y el niño viene en camino.

Podemos tratar de salvarlo, señala el médico de turno. Es un hombre alto y sereno. O podemos dejar que la naturaleza siga su curso. Un bebé de 22 semanas aún no tiene los pulmones desarrollados. Podríamos hacer todo lo posible por resucitarlo. Dice eso. Resucitarlo. Pero más del noventa por ciento de los niños que se salvan con tan pocas semanas sufren severos daños neurológicos. Su cerebro aún no ha terminado de desarrollarse. Si tuviera 24 semanas las posibilidades de supervivencia serían mejores. Pero usted tiene 22 semanas y 5 días a lo mucho. La decisión es suya, por supuesto.

—¿No hay nada que se pueda hacer? Pregunta el hombre con franca inocencia. Ella, en cambio, observa por la ventana el vasto azul celeste de un cielo irreal. Son las diez de la mañana. O las siete en casa. Sus párpados absortos sienten la garúa, reconocen el frío húmedo que se mete por debajo de la ropa. Es junio. Es invierno. Nada de esto es cierto.

—Lo mejor en estos casos es dejar que el cuerpo se prepare solo para dar a luz. Usted tiene unos cuatro centímetros de dilatación. Sólo serán unas horas.

—¿Unas horas? Pregunta ante el mutismo de ella.

—El alumbramiento podría llegar de inmediato si aumentan las contracciones. O podría tardar todo un día.

—¿Y no puede agilizar el proceso? Insiste con desesperación.

—Le daremos un dilatador, aunque lo mejor —dice lo mejor— es que el cuerpo pase por el proceso natural del parto para expulsar la placenta al mismo tiempo. Dice expulsar. Seguiremos monitoreando el latido del corazón. Es muy probable que nazca vivo. Aunque su madre esté de parto y todo esté en su contra, él está feliz ahí adentro e ignora todo lo que pasa aquí afuera. Feliz. Ahí. Adentro.

—Si nace vivo, le dice ella, cuando se quedan solos, no quiero verlo. Frente a su cama hay una cuna pequeña con todo tipo de botones, luces, controles. Máquinas desconocidas. También una lámpara para dar calor. Una incubadora. O algo que parece serlo. Esto ya lo ha soñado. Y en el sueño largas son las horas hasta el momento de pujar y respirar y volver a pujar. Le dirán que falta un poco más, que ya casi está afuera, que sea fuerte, que ella puede, que así, muy bien, y al final le pondrán en el pecho una criatura inerte. Porque es lo mejor para las madres. ¿Lo mejor? Eso dijeron la otra vez y no quiere escucharlo. Ni quedarse con la imagen de su rostro paralizado, con la boca entreabierta, queriendo decirle algo. No quiere verlo. Ni vivo. Ni muerto.

Al atardecer las contracciones van en aumento. El corazón del niño late con intensidad y ella ya no tiene fuerzas para seguir pujando. En el cuarto, empequeñecido por las sombras violáceas de afuera, sólo existen ellos tres.

—Ya falta poco, le dice. A ella. También a él. Tiene una mano sobre la frente de su mujer y la otra destrozada por los arañazos de cada contracción. Le ha dicho a la doctora del siguiente turno que quiere verlo. Que se lo preste un momento. No quiere que muera solo. Ni verlo en una caja de zapatos como a su niña. Quiere besarlo y cantarle aunque sólo sea una vez.

Cuando despierta, comprueba en el certificado de defunción que le pusieron Diego, como el hijo que Frida Kahlo perdió en Detroit, lejos de su familia, rodeada de voces extrañas, en un hospital gélido. Midió veintidós centímetros y pesó seiscientos veinte gramos. Era un poco más grande que su hermana y aún no tenía pelo.

Le dijeron al hombre que su hijo vivió en sus brazos cuarenta y tres minutos, pero él insistió hasta la muerte en que fueron más. Tenía, en efecto, sus facciones, las manos pequeñas, las piernas contorneadas y los dedos de los pies gordos y risueños.

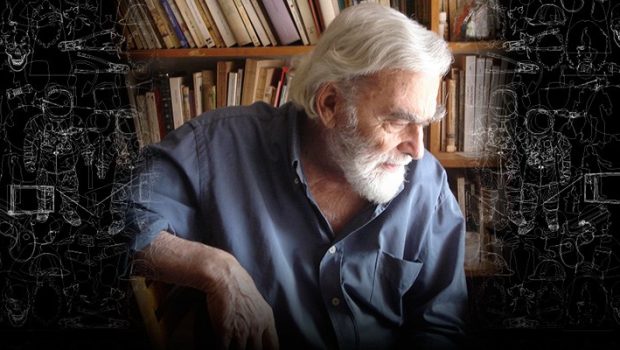

Oswaldo Estrada es profesor de literatura latinoamericana en The University of North Carolina at Chapel Hill, y editor de la revista Romance Notes. Centrado en las literaturas de México y Perú, ha publicado numerosos artículos sobre memoria histórica, género, violencia y otredad en los siglos XX y XXI. Es autor de La imaginación novelesca. Bernal Díaz entre géneros y épocas y coautor y editor del libro Cristina Rivera Garza. Ningún crítico cuenta esto… Con Anna M. Nogar, ha coeditado Colonial literaries of Contemporary Mexico. Literary and Cultural Inquiries.

Oswaldo Estrada es profesor de literatura latinoamericana en The University of North Carolina at Chapel Hill, y editor de la revista Romance Notes. Centrado en las literaturas de México y Perú, ha publicado numerosos artículos sobre memoria histórica, género, violencia y otredad en los siglos XX y XXI. Es autor de La imaginación novelesca. Bernal Díaz entre géneros y épocas y coautor y editor del libro Cristina Rivera Garza. Ningún crítico cuenta esto… Con Anna M. Nogar, ha coeditado Colonial literaries of Contemporary Mexico. Literary and Cultural Inquiries.

©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.

Posted: February 12, 2018 at 11:42 pm