La clase de yoga

Gabriela Polit Dueñas

El fondo es de un azul intenso, a veces con nubes otras, no. Los troncos de los árboles son tan viejos que si se los mira con detenimiento se nota un número colgando de una pequeña lámina de metal plateado. El salvoconducto que los protege es señal del tiempo que llevan erguidos con la bella curvatura de sus ramas. El salón es blanco y los ventanales generosos dejan entrar el cielo y los árboles.

La clase de yoga es una experiencia del cuerpo y, sin embargo, su mente no puede detenerse. Cuando trata de imitar el equilibrio de los árboles parada en una sola pierna, piensa que pica una cebolla blanca y redonda, se imagina haciéndolo en la tabla de cortar que tiene en casa. En la postura del árbol le pican los ojos y llora de cebolla. El maestro habla de la bisagra de la cadera, de la fuerza en los dedos del pie y ella sonríe desde su cocina, breathe in and breathe out. Cuando él invita al om meditativo, ella suelta el aliento imaginando que abraza a sus críos como una osa peluda. Cuando estira el tronco y lo tuerce, imagina sus huesos fortaleciéndose, como si la densidad de sus huesos viniera de la voluntad.

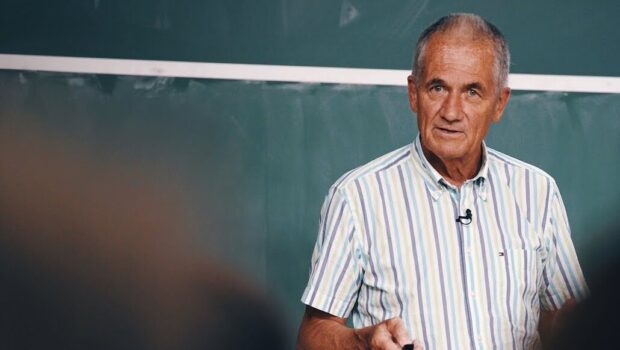

El maestro dirige la clase con una serenidad campesina. El otro día lo vio con unos enormes lentes oscuros arrancar en una motocicleta y la imagen le resultó contradictoria. Pensó que le habría sentado mejor un sombreo alado y caballo de crines castañas.

En un martes cualquiera hay cuatro mujeres en círculo, con sus 56, ella es la más joven y el maestro las convoca a pararse en puntas de pie, a doblar las rodillas y a elevar los brazos para estirar la parte baja de la espalda, dice él. Ella se imagina en la ronda de un harem, no por el amor y el servicio al hombre, sino por la sabiduría de un tiempo en el que el hombre es solo un huésped, un extraño. Había dejado de tener su periodo muy joven, apenas entrados los cuarenta, y la falta de esa sangre mensual le arrancó la parte conocida de su humanidad. Aquella ligada al equilibrio que ahora apenas la mantiene elevada en las puntas de sus pies, con las rodillas dobladas y los brazos en alto, llevando sus años como el bulto de una ofrenda. Tuvo que aprender a reconocerse sin ciclos, en el desierto de una espiritualidad imposible, porque siempre le pareció que su espíritu habitaba en su sangre, y cada mes se renovaba, expulsaba todo dolor, toda angustia. Cada veintiocho días con puntualidad de reloj, se desangraba para renovarse. La vuelta al cuerpo en veintiocho días habría escrito Julio Verne de haber sido Julia. También Cortázar.

No hay sangre en la clase de yoga. El cuerpo flota en las puntas de pie, en el vientre, en los hombros, en la cabeza, breathe in and breathe out. Ella sigue las instrucciones en inglés, su imaginación va en español. A veces se sube en la respiración pesada de otras mujeres. Hay dos, sobre todo, cuyos golpes de aire parecen condensar en un segundo fugaz sus antiguos ciclos de veintiocho días. Inhalan y sus exhalaciones salen con quejas, con risas, con gemidos, como si la vida se les fuera en ello. Un amor, el sexo, la desilusión. Una está cerca de los 30 y parece sufrir. La otra pasó la barrera de los 60, y ríe. Le ríen los brazos colgados, las piernas grandes, los pechos reclinados en su torso, el pelo blanco, las manos venosas, la cara plácida. Le ríe la boca y el aire que exhala. Es sabia. Ella piensa en esos cuerpos como los fuelles que atizan las llamas del suyo, y el maestro ordena un twist. Ella obedece en inglés y vuelve a pensar en español.

Ahora están boca arriba en el piso, abrazan sus rodillas como aferradas a la última esperanza de vida sobre la tierra. Luego las tiran al lado derecho y con indiferencia miran al izquierdo, las mueven al lado izquierdo y miran al lado derecho. La indiferencia no se ha movido, y solo la respiración conecta su cuerpo con el suelo.

Otra vez, en el salón blanco de árboles y cielo cristalino hay solo mujeres, ella se imagina estar en un universo antiguo, donde se comparte una sabiduría primitiva. La frente del maestro está mojada, las gotas de sudor mojan la madera del piso. Ella piensa en los músculos que él nombra en inglés, como entidades de otra lengua que la habitan de manera extraña.

Un viernes cualquiera vienen más varones. Hay dos que llaman su atención. Uno rodea los 50 y el otro los 70 años, pasaron ya la edad en la que tenían que probar ser algo. Sus cuerpos son rígidos, ellos se exigen, se voltean, se estiran, y sus posiciones no llegan ni a la mitad del lugar que alcanza el cuerpo de ella. Ella no es fuerte, pero es flexible. Lo piensa como la metáfora ideal. Un mantra alcanzable, una inteligente estrategia de sobrevivencia.

La clase nunca es igual, varía, como las conversaciones. Cuando vienen personas mayores, el maestro dirige a un ritmo lento, el paso del vinyasa al downward facing dog se da llevando hacia atrás una pierna a la vez. Los Warriors One and Two son pausados, y el maestro corrige posturas sin exigir demasiado. A ella le duele una rodilla, al hombre de 50 los hombros, el de 70 sigue las direcciones del maestro como a larga distancia, otra mujer sigue los ejercicios con variaciones, las más jóvenes alargan los pasos, estiran más las piernas, modifican las posturas a sus formas más complicadas. Los cuerpos son unidades separadas, son distintos en formas, en años, en pesos y pensamientos, sin embargo, la coreografía del movimiento los aúna. Ella no sabe el nombre de la mujer del cuerpo junto al suyo, y cuando levanta la cabeza para mirarse al espejo, ve el de su vecina como si fuera el suyo. El espejo está en una posición perpendicular.

Cuando hay más gente joven en el aula blanca de cielo azul y arboles añosos, un salto quiebra los cuerpos del vinyasa al downward facing dog, y los dedos de los pies de estiran y se contraen para el up dog, otro salto hace que regresen a la punta del mat. Se doblan, se estiran regresan a la posición erguida. El maestro suda. El yoga es sonido de vientres que se encogen y se estiran, de pulmones que inhalan y exhalan, de cabellos que dan látigos al aire, de manos que se juntan en el pecho, en la frente, en el centro de la columna. Es sonido de talones que se encajan en las ingles, de muñecas que se doblan contra el piso. De caderas levantadas, de piernas suspendidas en el aire. Todo termina con los cuerpos tendidos en el piso y la vos del maestro que ha dejado de dar instrucciones, ahora invita al descanso, recorre las partes del cuerpo en su lengua, y ella las recorre en la suya. Después, todo es silencio.

El miércoles están tres personas en el salón blanco. El cielo resplandece y el aire parece cristalino. Está el hombre de 50, una chica joven y ella. El maestro les presenta a una mujer redonda, de baja estatura y ojos brillantes. Es de la comunidad sordo muda, dice el maestro, ha venido a observar. La invitada dobla el cuerpo y se sienta sobre los talones en la esquina del salón y desde su silencio infinito, observa. El maestro levanta los brazos e invita al movimiento de las manos que ahora se agitan como lenguas babilónicas. Bajo la mirada de la esquina nada tiene el mismo sentido. La sesión está hecha de poesía.

Gabriela Polit Dueñas es escritora y la autora del libro de cuentos Amsterdam Avenue (dislocados, 2017) .Como investigadora, publicó por Beatriz Viterbo Editora . Trabajó con María Helena Rueda en un volumen titulado Meanings of Violence in Contemporary Latin America (Palgrave-MacMillan, 2011), y Narrating Narcos, Culiacán and Medellín por la universidad de Pittsburgh. Es profesora de la Universidad de Austin.

Gabriela Polit Dueñas es escritora y la autora del libro de cuentos Amsterdam Avenue (dislocados, 2017) .Como investigadora, publicó por Beatriz Viterbo Editora . Trabajó con María Helena Rueda en un volumen titulado Meanings of Violence in Contemporary Latin America (Palgrave-MacMillan, 2011), y Narrating Narcos, Culiacán and Medellín por la universidad de Pittsburgh. Es profesora de la Universidad de Austin.

© Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.

Posted: November 1, 2018 at 8:53 pm