BIOY CASARES Y CORTÁZAR DESDE CARACAS

José Balza

Sin duda la literatura, dentro de sus innumerables poderes, cuenta con el de ser impredecible. Tanto, que me permite arbitrariedades en las percepciones que voy a mostrar acerca de Cortázar y Bioy Casares.

Unas cuantas de ellas pudieran tener soportes objetivos, puesto que, como verán, se ocupan de ciertos secretos técnicos, de asomos a recursos estructurales, de lo que han sido novedosas construcciones formales originadas o afinadas por esos autores.

Las otras, de rara índole social o política casi pertenecen al reino puro de lo imaginario o a la conexión impredecible entre la escritura y la realidad, al eco de la Caracas de antes y la de hoy, en mi lectura de Bioy y de Cortázar.

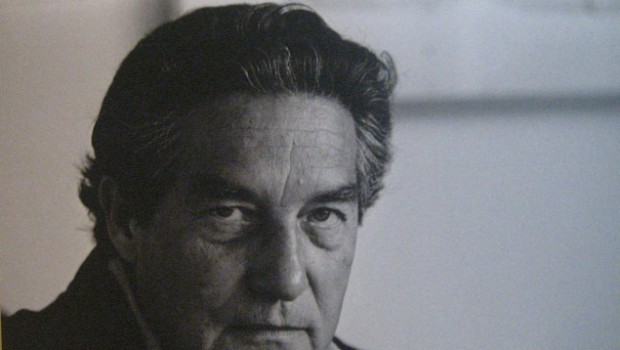

BIOY CASARES

Leí por primera vez a Franz Kafka cuando tenía 18 años, al mismo tiempo que a Borges. Los encontré en una Antología de la literatura fantástica. Esto hizo natural que el cuento Enoch Soames, de Max Beerbohm, me llevara a Adolfo Bioy Casares. Es la historia de un escritor que vende su alma al diablo para saber si su obra es importante cien años después. Quien se había detenido en ella (con Borges) y traducido tal historia tenía que ser un curioso excepcional. No tardaría yo en admirar ese estilo ardiente y sosegado en los cuentos del propio Bioy Casares. Y desde entonces lo he considerado un caballero paradójico de la tenue prosa. Porque su elegancia esconde infiernos, audacias, muerte y pasiones. Como vibrando en un vitral.

Leí por primera vez a Franz Kafka cuando tenía 18 años, al mismo tiempo que a Borges. Los encontré en una Antología de la literatura fantástica. Esto hizo natural que el cuento Enoch Soames, de Max Beerbohm, me llevara a Adolfo Bioy Casares. Es la historia de un escritor que vende su alma al diablo para saber si su obra es importante cien años después. Quien se había detenido en ella (con Borges) y traducido tal historia tenía que ser un curioso excepcional. No tardaría yo en admirar ese estilo ardiente y sosegado en los cuentos del propio Bioy Casares. Y desde entonces lo he considerado un caballero paradójico de la tenue prosa. Porque su elegancia esconde infiernos, audacias, muerte y pasiones. Como vibrando en un vitral.

Y es que, probablemente influido por el cine, desde sus inicios (vanguardias, hechos científicos, grabaciones sonoras y ópticas), el centro técnico de su ficción es la imagen. O, mejor dicho, las imágenes de la imagen, como potencias de lo espacial dentro del relato, que conduce a un vertiginoso tránsito de lo visual hasta convertirlo en percepción matemática o filosófica.

A los 23 años, Bioy Casares comienza a escribir su novela La invención de Morel, que se publica en 1940, a los 26 del autor. Poco después, en El Universal de Caracas (19 de enero de 1941) se dice que “a los efectos de la narración, lo mismo habría podido ser la nacionalidad de nuestro héroe argentina o mexicana”.

Como se sabe, ese protagonista –“se me acusa de un crimen, he sido condenado a prisión perpetua y es posible que todavía mi captura sea la profesión de alguno, su esperanza de mejora burocrática”– huye desde Caracas y logra refugiarse en una isla desierta, donde, sin embargo, va descubriendo a gente que de manera rigurosa dice y hace las mismas cosas. Entre ellos está Faustine, una “inmensa mujer” que lo fascina y de quien se enamora con delirio.

En efecto, la isla no posee nacionalidad definida, aunque el mar de Venezuela está salpicado por islas, como la legendaria Cubagua y la muy modernizada Margarita, y el protagonista –venezolano– repite estrofas del himno nacional, mencione la pintura de Tito Salas, decorador de la Casa de Bolívar, se refiera a la Roca Tarpeya, a Los Teques, La Guaira, al Panteón, a los túneles y la autopista, a La Pastora, los frailejones andinos, al casabe, a la fábrica de papel Maracay y hasta recuerde a El Cojo Ilustrado y al Nuevo Diario.

Venezuela, como su Patria, es mencionada tres veces, Caracas cinco. Y la decisión del joven Bioy de concebirlo como un perseguido y hacerlo exilar desde esta ciudad, justo cuando en 1937 la reciente muerte del dictador venezolano debió ser noticia fresca en América, no puede ser ignorada: la cruel fama del tirano bien podía justificar un personaje que escapa para salvarse. Es cierto, entonces, para la Venezuela de aquel momento La invención de Morel en nada se relaciona con el criollismo de Gallegos, pero su vínculo es más profundo: es el de la injusticia, la persecución y la muerte, habituales procederes políticos de aquellas décadas y que, cíclicamente, parecen haber vuelto ahora a nuestro país.

Aparte de eso, nada hay como leerla hoy. Ya Borges, con quien Bioy discutía los avances de su redacción, consideró que era una de esas “rarísimas obras de imaginación razonada”, que traía a nuestro idioma “un género nuevo” y cuya trama, dice, “no me parece una imprecisión o una hipérbole calificarla de perfecta”.

De estas tres consideraciones solo la del medio es débil: en nuestro continente la arquitectura de imaginaciones potenciales posee cuerpo desde hace siglos, tanto en crónicas como ficciones. Y en Venezuela, Carlos Sandoval ha rescatado su presencia con naturalidad en nuestro cuento del siglo XIX.

La invención de Morel hoy, más que nunca, es una obra maestra. Ella justifica y despierta los numerosos y admirables cuentos que el autor escribirá a lo largo de su vida, en los que las potencias internas de lo ficticio pueden anular la realidad o aturdirla y hasta sustituirla para hacernos dudar de nuestro propio ser. Su estilo –verbos convirtiéndose en acciones novedosas; sus protagonistas –de sentimientos firmes que desembocan en ambigüedades; sus peripecias –anécdotas que casi siempre son oposiciones a ellas mismas, pueden llevarnos a la angustia fría, al peligro político y mental, al hechizo de la belleza infrecuente.

Porque el prófugo vive, sin saberlo, en un plano distinto a todo lo que contempla. Porque después lo comprende y comprende también que su existencia ya no tendrá sentido sin ambos.

A la realidad convincente de Morel ante el lector (Caracas, la huida, la isla) el autor superpone la presencia de protagonistas proyectados por una máquina extraordinaria, nueva potencia de la realidad espacial dentro de la historia, que Morel querrá manipular para integrarse a sus combinaciones –y morir así, eternizándose. No hay duda de que esta invención o armonización del espacio narrativo iba a unirse, décadas después, con los grados de solidificación y dilución de escenas (espacios) en Onetti, Rulfo, Meneses, Cortázar, Pitol. Procedimiento que se cumple también en las narraciones cortas de Bioy Casares.

Son muchos los cuentos de Bioy Casares que me acompañan siempre. Entre ellos: En memoria de Paulina, El ídolo, Máscaras venecianas… Y su novela Diario de la guerra del cerdo (bandas de jóvenes organizados para destruir a los ancianos, a ciertos ancianos especialmente), escrita en 1969 durante el segundo peronismo, puede guardar de nuevo vínculos con el Morel perseguido, pero también con la Venezuela actual: bandas, sobre todo de jóvenes, que matan indiscriminadamente, en especial a jóvenes.

Como ensayista y como admirador de los ensayistas ingleses (Francis Bacon, Oscar Wilde, entre otros), nos ha dejado también memorables reflexiones. Como estas:

“Desde 1571 la nota personal, la sombra del autor mezclándose con el tema caracteriza para siempre el género”.

“Tal vez porque no pueda ocultarse en la obra, el ensayista suele ocultarse en el título”.

“A través del seudónimo el ensayo se vincula con la novela. Es natural que quien inventa un nombre quiera también inventar un hombre”.

“El ensayo no sólo se vincula por el pasado con la novela; en algún momento ocupa su porvenir”.

Ante el tono despreocupado del ensayo, nos dice: “Para la formación de ese estilo fue sin duda propicia la interposición de autores imaginarios entre los autores verdaderos y el lector”.

“Por su informalidad, el ensayo es un género para escritores maduros” (…) “Con digresiones, con trivialidades ocasionales y caprichos solamente un maestro forjará la obra de arte”. “Esto comunica al ensayo con los problemas centrales de la estética”.

No oculta su alarma frente a los cambios del arte: que para él representan “una desolada locura”, a la cual opone los “géneros perpetuos”: “Porque no depende de formas y porque se parece al fluir normal del pensamiento, el ensayo es, tal vez, uno de ellos”.

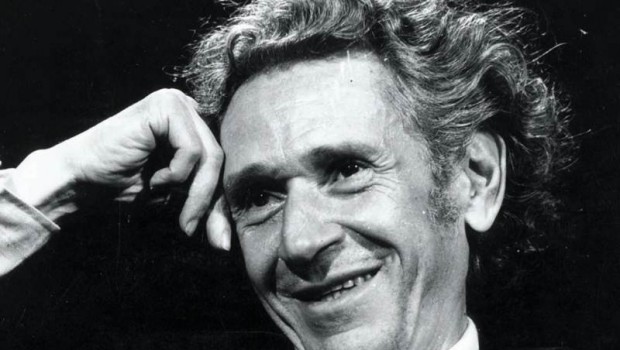

CORTÁZAR

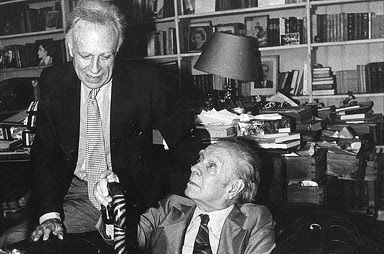

Cortázar había llegado desde París en un 747 durante la noche del 20 de agosto de 1974. Y fue directamente al hotel Ávila de Caracas, que para entonces estaba menos deteriorado; también recuerdo cómo, hace años, a Alejandro Rossi, estando en ese hotel, lo llamaron por equivocación a su propio cuarto, en el cual encontró a una rubia frenética que solicitaba a otro Alejandro, drogada… y desnuda. En aquella época Julio Cortázar tenía sesenta años; a primera vista uno captaba que era un hombre maduro, pero sin edad: a tal punto había juventud en la posición de los labios y en sus grandes ojos.

Al día siguiente acababa yo de escuchar el Orfeo de Stravinsky, cuando Elio Gómez Grillo me invitó para recoger al escritor en el hotel y traerlo a la Universidad Central de Venezuela. Durante más de 40 minutos atravesamos una Caracas lluviosa. Así pude expresarle mi gran admiración y conversar con él. Dijo que prefería la amistad a la admiración, pero que tal vez ésta era imprescindible en aquélla. El tráfico nos hizo comentar su “autopista del sur”, y definió dicho texto como un tributo a lo cotidiano. Aceptó mi versión de La isla al mediodía, pero enriqueciéndola así: para él su protagonista tiene la “suerte” de vivir su sueño mientras va a morir. Me refirió que, para entonces, no conocía México y que la tribu Moteca inventada en otro de sus relatos, según un crítico agudo y sorprendente derivaba de moto. “Para mí el muerto sí llega a París”, le confesé refiriéndome a Cartas a mamá. Estuvo de acuerdo.

Cuando lo visité otra vez, emergió de la piscina en el mediodía caraqueño: luz vertical de colorritmo, casi única en el mundo. Me complació saber que también frecuenta poco a los escritores y que prefiere leerlos antes que conocerlos, “a menos que la vida profundice el encuentro”. Para almorzar pedimos pabellón (carne mechada, arroz, caraotas y una tajada de plátano frito) y él halló que el plato era como un Braque. Dijo también un chiste: Macedonio Fernández era tan pequeño, que ante la mirada de una dama muy alta se adelantó: “Tengo la estatura suficiente para llegar al suelo”.

Cortázar bebió lentamente una cerveza y comentó que era alérgico al ajo. Después hablamos de dos imposibles.

“Sueño con visitar el Orinoco, ese río que tanto circula por la literatura; un día te visitaré allí”. El azar y la muerte –¿son diferentes…?– lo impedirían.

(Todo esto pertenece a mis notas de 1995).

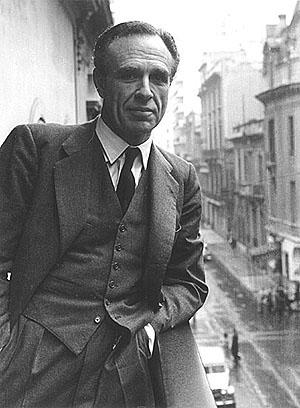

Volvió a Caracas en 1976. Y entonces debió ocurrir el encuentro del escritor con los cuadros de Jacobo Borges, el gran pintor venezolano. Un año después Cortázar publicaría el cuento Reunión con un círculo rojo, de amenazante atmósfera, como suscitaban las pinturas del artista en esas décadas. Ya que nos hemos detenido en La invención de Morel, texto que retrata y proyecta una Caracas hiriente, pero imaginada por quien nunca la conoció, más tarde volveremos a este cuento de Cortázar, casi arrancado a las imágenes de Jacobo Borges por un Cortázar que presenciaba simultáneamente la pintura del artista y la ciudad.

Potencia de tiempo y espacio narrativos

Para América Latina han abundado las aplicaciones. En la narrativa, los maestros de mayor vigor temático (Gallegos, José Eustacio Rivera, por ejemplo) permanecieron subyugados por convenciones que la misma Europa había descartado mucho tiempo atrás. Todo parecía indicar la incapacidad de este continente para la investigación formal –grado más alto de continuidad en la ficción: se reproduce el siglo XIX; un genio como Borges centra su asombrosa concepción de la anécdota, en el estilo y no en la totalidad; García Márquez adopta procedimientos del Siglo de Oro español; Asturias empobrece las huellas de la imaginación indígena y los otros novelistas latinoamericanos abusan de la más próxima tradición (Joyce, Faulkner) para lastimar la fábula con torpes recursos como presente/pasado, campo/ciudad, yo/él: todo cuanto agotó la novela en las primeras décadas del siglo.

Para América Latina han abundado las aplicaciones. En la narrativa, los maestros de mayor vigor temático (Gallegos, José Eustacio Rivera, por ejemplo) permanecieron subyugados por convenciones que la misma Europa había descartado mucho tiempo atrás. Todo parecía indicar la incapacidad de este continente para la investigación formal –grado más alto de continuidad en la ficción: se reproduce el siglo XIX; un genio como Borges centra su asombrosa concepción de la anécdota, en el estilo y no en la totalidad; García Márquez adopta procedimientos del Siglo de Oro español; Asturias empobrece las huellas de la imaginación indígena y los otros novelistas latinoamericanos abusan de la más próxima tradición (Joyce, Faulkner) para lastimar la fábula con torpes recursos como presente/pasado, campo/ciudad, yo/él: todo cuanto agotó la novela en las primeras décadas del siglo.

Desde luego, no ha de ser fatalmente un autor (su obra completa) el que se integre como nuevo eslabón en la variación corporal del relato. El milagro puede ser realizado por uno o más libros suyos, novedosos, definitivos y perfectos para esa secreta complicidad que es la dimensión formal de la novela.

Mi gusto recoge cuatro autores de América Latina y algunas novelas y relatos, en los cuales técnica y argumento no sólo se cierran sobre sí mismos con absoluta identidad sino que en ellos es posible reconocer de nuevo, la función original del cuerpo narrativo. Los autores son Juan Carlos Onetti, Juan Rulfo, Guillermo Meneses y Julio Cortázar.

Creo que de ellos derivarían, por sus modulaciones formales, autores singulares como Clarice Lispector y Sergio Pitol.

Como acabo de decir, poco después de haberlo conocido, me pareció hallar algo de temible (o inexplicable) en esa frescura de Julio Cortázar. Era imposible reprimir la idea de que, como en muchos de sus relatos, este cuerpo se había comunicado con la savia perenne de la vitalidad. Luego, cuando la figura se ajusta a su manera de hablar, y cuando en ella sorprendemos los maravillosos ecos de su prosa, empezamos a imaginar que sólo una atención nutritiva a la vida –una atención como la suya– pudo dejar en él tantos descubrimientos, tantos hallazgos y secretos aún no resueltos, para crear su irradiación. Pensar esto, y recordar que toda la literatura de Cortázar está atravesada por referencias a la música (del Renacimiento a Stockhausen; del jazz o a lo pop; de tránsitos por el folklore), añade una fuente más a mi búsqueda de concreciones para su equilibrio.

Cortázar ha palpado la ficción de los otros con curiosidad casi irrepetible. Su propia obra alude a ese total conocimiento suyo sobre métodos, procedimientos y recursos que los demás agotaron. El trágico desaliento de Onetti no se interesa por conjugar, como hace la mirada (optimista, escéptica) de Cortázar, cuanta invención, cuanto juego o polaridad sea in/capaz de asumir el pensamiento. Para él la ficción vuelve a ser, después de un laborioso y distante ejercicio de abstracción, el tejido concreto que autor y lector deben compartir para superarse, con intermitencias variables y en diversos sentidos, uno al otro.

La propia lucidez de Cortázar ante su narrativa dificulta cualquier aproximación. Tácita o abiertamente, al margen de su ficción todo está dicho por él mismo. Nosotros sólo insistiremos en destacar huellas absolutamente marginales de ese evasivo cuerpo.

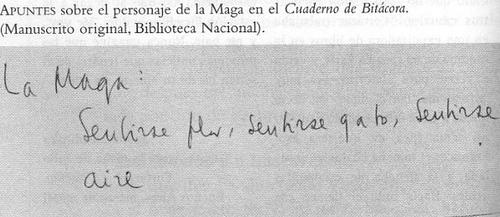

Voy a citar esta imagen erótica, memorable de Rayuela:

Sólo esa vez, excentrado como un matador mítico para quien matar es devolver el toro al mar y el mar al cielo, vejó a la Maga en una larga noche de la que poco hablaron luego, la hizo Pasifae, la dobló y la usó como a un adolescente, la conoció y le exigió las servidumbres de la más triste puta, la magnificó a constelación, la tuvo entre los brazos oliendo a sangre, la hizo beber el semen que corre por la boca como el desafío al Logos, le chupó la sombra del vientre y de la grupa y se la alzó hasta la cara para untarla de sí mismo en esa última operación de conocimiento que sólo el hombre puede dar a la mujer, la exasperó con piel y pelo y baba y quejas, la vació hasta lo último de su fuerza magnífica, la tiró contra una almohada y una sábana y la sintió llorar de felicidad contra su cara que un nuevo cigarrillo devolvía a la noche del cuarto y del hotel.

Nada nos cuesta transferir la acción de este párrafo que recae sobre la Maga a la esencia misma de la ficción. Así ha correspondido el escritor a la literatura; y si el párrafo no da testimonio exacto de quién nos está hablando, para precisarlo podemos añadir que, con leves variantes, el proceso también ha sido inverso. De la vigilia al sueño, de la risa al dolor y de la sensualidad a lo abstracto, es seguro que la escritura también zarandeó a Cortázar hasta llevarlo a llorar o a reír.

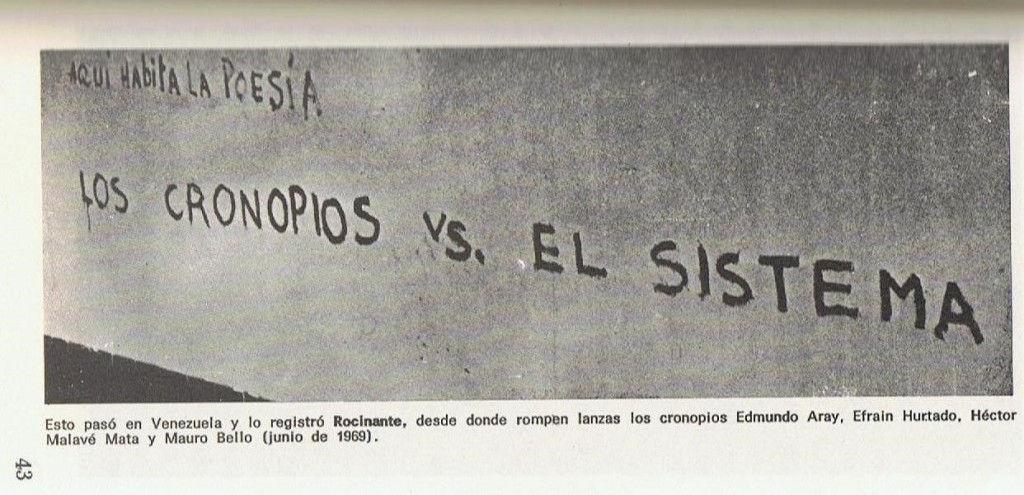

Algunos libros de ensayos o apuntes o precisiones teóricas (La vuelta al día en ochenta mundos, Último round) escritos por Cortázar, son, además de profundas interpolaciones personales, variaciones lúdicas sobre la forma del comentario periodístico, la crítica, las memorias.

Cortázar ha creado sobre los espacios más naturales del relato, otros, idénticos y casi invisibles: los espacios virtuales. Ambos –en su ficción– se disputan lo real y lo posible; ambos desajustan cuanto pueda parecer simplemente real o irreal, simplemente seguro o imposible. No hay en Cortázar huellas de lo que pudiera ser un espacio consumido por otro (como en Pedro Páramo, de Rulfo): porque la continuidad de una situación superpuesta a otras en el cuerpo narrativo, jamás excluye que todas existan simultáneamente.

Espacios virtuales: es lo que llamo poderes potenciales de la ficción. Un espacio imaginario sobre otro, sin que se anulen. Algo “análogo y simultáneo” como el vínculo entre la vida, el arte y los objetos de Armando Reverón.

Imposible revisar aquí textos absolutos como “Lejana” o “La noche boca arriba”, y tantos otras. Pero “La isla a mediodía”, con su compleja abertura a las significaciones, seduce tanto al lector realista como al lector de lo inexistente. Cortázar ha sido llamado cuentista de lo fantástico; es eso y también otras cosas. En “La isla a mediodía” no sólo se puede hallar la historia de un hombre actual bastante complicado con sus amores fugaces, sino también una presentación bastante certera de cualquier itinerario seguido por un avión en vuelo internacional.

El componente más tangible surge con una isla griega que, entre felpas de espuma casi imaginarias y subyugantes verdores, el steward ve, asombrado, un mediodía. Xiros, la isla, se prolonga desde el avión y “nada de eso tenía sentido, volar tres veces por semana a mediodía sobre Xiros era tan irreal como soñar tres veces por semana que volaba a mediodía sobre Xiros”. Aun en este plano de equivalencias, el lector no acepta que todo esté dicho, que todo sea simplemente el mediodía y la isla, un sueño que se intercambia con la vigilia. Entonces puede comprender que, sobre Grecia, el steward ha sido fulminado por un azar sagrado: su vida cotidiana concurre hacia una imprevisible obsesión. Víctima o dios, desde el cielo griego este hombre vivirá lo imposible: ser el otro que toca el mar, y presencia su muerte mientras muere. Dibujante, matemático y músico, Cortázar ha sabido, así, recortar un espacio virtual que apoya al otro y coexiste con él, en una violenta imposibilidad de persistencia.

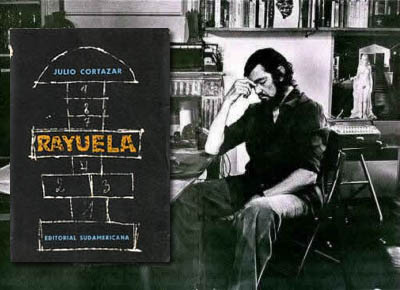

También así, como un desafío visual (pero no dirigido a estos ojos sino al pensamiento) ha sido concebida Rayuela (1963). Tan apta para desbordar el humor que asomaba en Los premios, Rayuela no sólo divierte con sus situaciones (reuniones del Club, numerosos momentos de “Del lado de acá”), sino también con las irregulares “jugadas” que el tablero propone. Desde luego, siempre hay cabida para una elección personal, para una lectura de cabo a rabo, sin hacerle caso al autor ni al tablero.

En Rayuela –libro que por sí mismo exigiría como comentario otro libro– los “Capítulos prescindibles” añaden a la novela en sí aquellos parpadeos obligatorios que determina la fuerte oposición rojo-azul. Esta vez, fuera de la acción novelesca, alguien discierne, interrumpe o frustra las tendencias más íntimas de la anécdota. Desde un tono solemne (cuya solemnidad puede hacer reír o llorar), Morelli-Cortázar escribe y desescribe Rayuela.

No olvidemos, asimismo, cómo Cortázar resuelve ese obsesivo llamado de la grafía, de la letra como mancha sobre el papel. Si Joyce alteró la puntuación y las separaciones entre palabras, Cortázar frustra la continuidad textual, independiza la frase de su esclavitud diacrónica. Piénsese en el capítulo 34 (líneas intercaladas de secuencias diferentes) de Rayuela. En la literatura de Cortázar a veces son sólo líneas de un párrafo lo que enloquece y se alterna; esto ocurre únicamente porque el lector es capaz de ver la metamorfosis gráfica. ¿Puede pensar también el lector que, utilizando capítulos o partes de un relato, Cortázar amplia por momentos ese procedimiento? Y quizá entonces advertiríamos que el autor nos ha llevado a rendir homenaje al Quijote o a renovar un juego cervantino: el de las suspicaces denominaciones de los Capítulos (II: VI, IX, XXII, XXIV, XXVIII, XXXI, XXXIV, XL, LIV, LIX, LXVI, etc.) o a las inesperadas aclaratorias: “el LXX que sigue al de sesenta y nueve”.

Otro juego del autor pudiera consistir en la invertebrada colección de fragmentos que parecen determinar un zigzagueante collage. Nada más parecido a lo que surrealistas y vanguardistas hicieron al recoger, dentro de la basura, detalles gráficos para sus cuadros o fotografías y que, en años actuales, es utilizado por ciertos “artistas” para convertir no solo la basura sino el estiércol en arte.

En el método absurdo de Cortázar, sin embargo, esos fragmentos terribles sobre torturas, política, etc., adquieren una resonancia desoladora cuando los insertamos, según el “Tablero de dirección”, al desarrollo general del libro.

Iluminadora y hasta compartible resulta la proposición de Jaime Alazraki, en su prólogo para la Biblioteca Ayacucho, de que Rayuela ha sido construida aplicando una “técnica narrativa al modo Zen”.

En síntesis, Rayuela ocasiona al género novelesco un radiante punto de llegada y una inusitada perspectiva para los escritores. Textura de la sensualidad verbal, cuerpo de un cuerpo abstracto, concepto, centro y explicación, Rayuela des/hace al lector y a sí misma en un milagroso movimiento del espacio narrativo.

Caracas, Bioy y Cortázar

Si hemos querido leer a Bioy Casares y a Cortázar desde Caracas es no sólo porque sus estilos, formas y temas han permeado o acompañado el destino de nuestra ficción –cosa que también ha ocurrido en numerosos países– sino porque, quizá, por aceptación o rechazo de aquéllos, sus obras han dirigido ese destino (de manera in/consciente en los autores) a circular desde ellas o hacia ellas. Y esto habría ocurrido estrictamente en el reino literario.

Pero en la Venezuela de hoy –y me refiero a la que existe fuera de la literatura– parece estarse cumpliendo trágicamente el destino que Bioy Casares presintió en 1937 para sus habitantes: la persecución política, el exterminio ejercido por el gobierno a los disidentes, el exilio creciente de la población hacia cualquier lugar o no-lugar, como hace el personaje de La invención de Morel.

Bioy acudió a un recurso geográfico, Caracas, la ciudad de donde huye aquél. En la que un sospechoso y cruel mandatario –Valentín Gómez– lanza sus “imperiosos discursos”, que merecen ser desairados y donde la “Patria” se ha convertido –como hoy– en “milicias con uniforme de alquiler y mortal puntería, (en) la persecución unánime (…) en los túneles”. Lo cual impele al fugitivo a querer llegar, cuando regrese, si regresa, a “otra Venezuela”.

La máquina de Morel, que ha fijado unas cuantas imágenes de ciertas personas para siempre, es el gran descubrimiento del fugitivo en esa isla desierta (la isla Villings en el archipiélago de las Ellice, como equívocamente cree el perseguido) y que bien puede ser nuestra Cubagua actual, sombra de la gran riqueza de perlas que contuvo. Esas personas o sus almas virtuales son también lo que resta de un barco bombardeado por el crucero Namura y que, tal vez, fueron llevadas al suicidio colectivo con el que Morel pretende eternizarlas. De tal modo que la eternidad es, paradójicamente la muerte, como también la practicará el fugitivo.

Así describe su conversión de cuerpo en imagen bajo el poder de lo virtual: “Casi no he sentido el proceso de mi muerte; empezó en los tejidos de la mano izquierda; sin embargo ha prosperado mucho; el aumento del ardor es tan paulatino como continuo, que no lo noto. (…) Pierdo la vista. El tacto se ha vuelto impracticable; se me cae la piel; las sensaciones son ambiguas, dolorosas; procuro evitarlas. (…) Frente al biombo de espejos, supe que estoy lampiño, calvo, sin uñas, ligeramente rosado. Las fuerzas disminuyen. En cuanto al dolor, tengo una impresión absurda: me parece que aumenta, pero que lo siento menos”.

El prófugo logra intervenir en el flujo de las imágenes e integrarse a ellas, haciendo que la relación entre la hermosa e imposible Faustine y Morel hubiese ocurrido (ocurrirá) con él, al sustituir audazmente a Morel en el registro visual.

Y sólo entonces, en los últimos párrafos de la novela, sabremos que el fugitivo hace proyectar en Faustine su amor concreto por una mujer de la realidad venezolana: Elisa.

Todo lo conocemos por el Diario en que el protagonista anota su historia; diario que posee apostillas de un enigmático editor y que concluye con una dramática súplica.

¿Qué es lo que convierte a esa novela de anticipación en un cruel documento sobre la actualidad venezolana? En principio, como hemos señalado, la ciudad de Caracas, punto de partida para la fuga (“la policía… me ha perseguido tanto, que todavía estará buscándome, obstinada, como una maldición eficaz”; donde lo amenazan “efímeros trámites de la prisión y el patíbulo”). Y cuyo recuerdo vuelve implacablemente: “Recapitulé mi vida. La infancia, poco estimulante, con las tardes en el paseo del Paraíso; los días anteriores a mi detención, como ajenos; mi larga huida; los meses que llevo en la isla. (…) Pensó: “En los días anteriores a la llegada de la policía a mi cuarto de la pensión hedionda y rosada, en Oeste 11, frente a La Pastora (el proceso habría sido ante los jueces definitivos; la huida y los viajes, el viaje al cielo, infierno o purgatorio acordado”. “Condenado a prisión perpetua”.

También, es obvio, el poder de un gobernante (¿Gómez?) y sus secuaces que imponen su persecución y su condena.

Y, lo más importante, el destino sin salida. Ha recorrido países, islas y termina en una de estas que, sobre su realidad desértica, deslumbra con un mundo virtual, al cual terminará sumándose el protagonista. En su desesperación ante esta desafiante i/rrealidad sólo le resta deshacerse, perder su cuerpo y transportar su alma hacia lo im/posible. ¿No es ese el destino de todo exilio político? ¿Transmutarse?

Y, como sabemos, en la inestable memoria del prófugo subyace el nombre de una mujer, Elisa, que podría estar esperándolo en algún lugar de Venezuela. Ella ha sido absorbida por la Faustine abstracta. Y ambas están implícitas en la súplica que el fugitivo dirige a quien lea su diario, es decir, a nosotros los de hoy o del futuro. Sus palabras son las siguientes:

“Al hombre que, basándose en este informe, invente una máquina capaz de reunir las presencias disgregadas, haré una súplica. Búsquenos a Faustine y a mí, hágame entrar en el cielo de la conciencia de Faustine. Será un acto piadoso”.

En Rayuela los capítulos prescindibles, que matizan y cambian la acción de los protagonistas, parecen sacados de la prensa diaria en la Caracas de hoy: cárceles, torturas, persecuciones, muerte.

Y si para Bioy Casares su terrible perspectiva partió de las noticias sobre la muerte de un dictador y sus crímenes, es decir, de lo que para él podía ser una abstracción –Caracas; el cuento Reunión con un círculo rojo, de Cortázar, surge de un intermediario material: los cuadros de Jacobo Borges.

En el relato, alguien se extravía en la noche de una ciudad (Caracas disfrazada de Wiesbaden o de Marienbad), se refugia del frío en un oscuro restaurante marcado por colores rojos y asiste a la amenaza que ejerce el personal sobre una mujer que también llega allí. Peligro que asimismo lo envolverá a él.

Para entonces es posible que el pintor Jacobo Borges ya se alejara de su fe comunista de las décadas precedentes, como lo sugiere la ironía del color rojo. Lo insólito es cómo Cortázar parece desandar los tiempos y colocar su relato en la atmósfera de destrucción ética, de amenazas y asesinatos, que envuelve hoy a la ciudad de Caracas, a toda ciudad y pueblo de Venezuela.

Bioy Casares y Cortázar se vuelven así, dentro de la originalidad y complejidad de sus narraciones en testigos privilegiados extraídos del Tiempo.

José Balza (Delta del Orinoco, Venezuela, 1939) es ensayista y narrador. Autor de una vastísima obra, entre sus títulos más recientes destacan Pensar en Venezuela (BPR Publishers, 2008), Después Caracas (Alfaguara, 2009).

José Balza (Delta del Orinoco, Venezuela, 1939) es ensayista y narrador. Autor de una vastísima obra, entre sus títulos más recientes destacan Pensar en Venezuela (BPR Publishers, 2008), Después Caracas (Alfaguara, 2009).

Posted: May 13, 2015 at 11:15 pm