Duneton: La perra de mi vida

Antonio Soler

Llegué a Mont-Noir cuando estaba a punto de comenzar la primavera de 2003. Mont-Noir es una suave colina situada en un valle de Flandes, a unos cientos de metros de la frontera francesa con Bélgica. En aquel promontorio rodeado por un bosque espeso vivieron los padres de Margueritte Yourcenar y la propia Margueritte en su niñez. La vivienda familiar fue destruida por los bombardeos de la Primera Guerra Mundial, que devastaron hasta la saciedad toda la región, pero pasados los años las antiguas caballerizas de la mansión fueron transformadas en una casa hermosa, con tejados góticos, asomada al parque que bordea la colina y, al amparo del nombre de Yourcenar, la casa se convirtió en una residencia para escritores europeos.

Viajé en coche desde el sur de España dispuesto a pasar allí unos meses en compañía de un par de escritores con los que compartiría la villa. Ni sabía quiénes eran ni me interesaba mucho. Llevaba a medio escribir una novela, y eso era lo único que en el aspecto literario me interesaba en aquel momento. Sin embargo, todo cambió muy pronto. Uno de los escritores con los que me tocaría compartir el primer mes de residencia era Jean-Paul Dekiss; el otro, Claude Duneton, un asiduo de la villa, a la que acudía para refugiarse del bullicio de París, donde regularmente vivía, y sumergirse por completo en la escritura de alguno de sus libros.

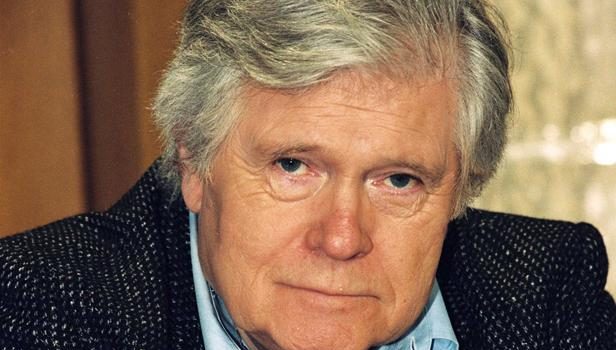

Desde el principio, Dekiss puso sobre la mesa su disposición al debate, su inteligencia. Duneton, ojos azules de zorro, voz levemente rajada, puso el calor, la alegría, el ejemplo. En una de las primeras cenas se autobautizó como el prototipo perfecto del hombre de Cromañón. Ante las risas de Dekiss y mías interrumpió la cena, se levantó y se apartó de la mesa para explicarnos la naturaleza arcaica de su constitución física. Huesos cortos, estatura baja, hombros cuadrados, pecho fuerte, resistente. Pura energía.

Y la energía empezó a fluir como en una central eléctrica. Fueron unos meses de trabajo muy intenso, marcados por el ritmo estajanovista que moralmente imponía Claude. Gracias a él, Villa Mont-Noir se convirtió en una pequeña fábrica de producción literaria. Personalmente, a una edad en la que uno piensa que ya ha recibido las lecciones fundamentales de la vida, el encuentro con Claude Duneton supuso un trago largo y hermoso de humildad. Un descubrimiento en lo literario y también en lo vital.

Duneton provenía de Lagleygeolle, en Corrèze, un pequeño pueblo de la Francia profunda. Tenía entonces casi setenta años y una fe en la escritura como uno sólo ha visto en casos excepcionales. Hijo de campesinos y él mismo destinado a trabajar la tierra, escapó de ese círculo estrecho gracias a un maestro rural que, una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, consiguió convencer a los padres del pequeño Claude de que liberaran a aquel niño de inteligencia tan viva de los trabajos del campo y le permitieran estudiar lejos de su aldea. Aquel maestro consiguió para Claude una beca que en el futuro podría permitirle trabajar en la SCNF, los ferrocarriles franceses.

Aquello suponía un salto de primera magnitud. Un salto que aquel niño ávido de conocimiento rebasó con creces para llegar mucho más allá de ser un empleado ferroviario. Con el occitano como lengua materna, Duneton llegaría a convertirse en uno de los máximos estudiosos de la lengua francesa de su tiempo, defensor de un francés capaz de asimilar e integrar en la literatura más exigente dialectos, jergas y lenguajes de la calle. Y así lo dejó patente a lo largo de toda su obra. Aquel niño de las montañas se convirtió en hombre de teatro, autor, profesor de inglés. También se hizo actor y como tal intervino en películas de Tavernier o Kieslowski, Azul o La doble vida de Verónica entre ellas. Y lo fundamental, escribió y publicó treinta libros.

En los días de Mont-Noir, Duneton trabajaba en Le monument, una espléndida novela sobre la Primera Guerra Mundial en la que se narra el destino de un grupo de soldados de Corrèze que combatió en esa contienda. Un día a la semana, Claude se montaba en el coche de la villa y se perdía por la región visitando los campos de batalla. Caseríos, pequeñas aldeas, cementerios, trincheras convertidas ya en dulces hondonadas, planicies en las que décadas atrás la vegetación había crecido de modo exuberante alimentada por el abono humano de miles de cadáveres. Regresaba de aquellas excursiones provisto de nuevas notas para su novela y de unas increíbles hogazas de pan y unos quesos que, a pesar de ser maravillosos, nunca eran comparables a los que allá abajo, en Corrèze, le tenía preparado su quesero de toda la vida.

A veces, Claude me mostraba unos enormes pliegos de papel llenos de una letra minúscula y apelmazada. El mapa de su novela. Capítulos pergeñados en un palmo de tinta, un bosque espeso, multitudinariamente poblado. No tuvo trato con los ordenadores. De madrugada se le oía golpear una pesada máquina de escribir. Sus horarios eran más severos que los de un monje. Solía levantarse a las 3.30 h. Los domingos a las 5.00 h. Se burlaba tiernamente de mis horarios de hombre mediterráneo, sin importar que, acopla- do al ritmo fabril de la villa, me levantase poco antes de las siete de la mañana. Duneton había pasado unas vacaciones en Málaga. Conservaba el recuerdo de unos días felices y sentía una profunda simpatía por España, pero no quería volver al sur. Su luz alegre le parecía un engaño, una falsa esperanza que promovía el optimismo, una ilusión. Prefería ir a Finlandia para encontrarse con «la realidad». Aquella realidad dura que aprendió a tratar desde niño en Corrèze, entre los ecos de la guerra y los trabajos incesantes del campo.

Pasada la etapa de Mont-Noir volvimos a encontrarnos. Lo visité varias veces en su casa natal, ésa en la que sin la intervención del viejo maestro rural habría transcurrido su vida de aldeano. En aquel caserón de piedra levantado por sus antepasados y en aquellas laderas profundamente verdes por las que un día corrió la insoportable Rita, su perra, conocí a alguno de sus amigos de la infancia. Pastores, agricultores. Versiones de un Duneton que nunca se hubiese extraviado por el bosque de las letras.

La última vez lo vi en un hospital de París del que Claude esperaba huir pronto. Fui a visitarlo una mañana brumosa y fría con una querida amiga común, la escritora Sophie Képès. Allí estaba tumbado, irónico y tierno, el viejo cromañón. Mantuvimos un rato de charla jovial a lo largo del cual nos estuvo hablando de Rita, aquella perra de su infancia sobre la que había escrito un breve libro que había sido un éxito en Francia y cuyos derechos le habían servido para pagar los estudios de su hija menor en Inglaterra. «Finalmente aquella calamidad de Rita se está portando bien», nos dijo. Nunca volvimos a vernos. Dejamos a Claude atrapado en el laberinto de pasillos y patios de aquel hospital que parecía sacado de una novela de Victor Hugo.

Pocas semanas después recibí una llamada de Sophie Képès. Claude había muerto. Su propio hijo, médico, había certificado la muerte. Al día siguiente, como podría ocurrir en un relato de Garriga Vela, Sophie me llamó para decirme que Claude no había muerto. Había resucitado. Pero no lo había hecho en condiciones. Le quedaban secuelas de aquel extraño viaje al otro mundo. Había perdido el habla, parte de su capacidad para moverse. Ante esa situación la familia decidió trasladarlo a una residencia de Lille, muy cerca de Mont-Noir.

Al cabo de unos meses, en 2012, yo volvía a estar en Flandes por una temporada. Entre los principales objetivos estaba el de visitar a Claude. Sophie Képès y yo concertamos una cita en la residencia de Lille para el domingo 22 de marzo. El sábado 21 lo dediqué a recorrer los campos de batalla por los que Claude había deambulado nueve años atrás mientras escribía su novela. Bethune, Saint-Omer, Hazebrouck. Esos nombres que yo había visto escritos con letra minúscula en los papeles interminables de Duneton. Llegué a la suave colina donde está El Cabaret Rojo, un cementerio cerca de Arrás en el que descansan miles de soldados canadienses perfectamente alineados bajo lápidas blancas y que recibió el nombre del local que estaba situado justamente allí y que fue volado por un obús, con sus alegres ocupantes dentro. Anduve por esos prados que cada año, al ser removida la tierra para el cultivo, todavía expulsan trozos de metralla, balas, restos humanos.

Al llegar por la noche ante mi ordenador encontré un mensaje. Claude Duneton acababa de morir. Ya sin vuelta atrás. Había dejado de vivir mientras yo recorría aquellos campos. La cita que tenía con él después de su malograda resurrección quedaba definitivamente cancelada. Si quería oír su voz tendría que agarrarme a la memoria o, en el peor de los casos, a alguna de esas entrevistas que andan por el ciberespacio. Si quería reencontrarme verdaderamente con él me quedaban sus libros. Y allí estaba La perra de mi vida. El último libro suyo del que estuvimos hablando.

En esas pocas páginas está condensado Claude Duneton. El escritor y el hombre. La primera vez que leí el libro lo hice con prevención. Conocía el asunto y su protagonista. La perra que en su infancia había tenido el escritor. Una recreación que de entrada parecía proclive al sentimentalismo y a la enumeración de unos recuerdos más o menos edulcorados. Bien. La prevención dura exactamente medía línea. Es lo que tarda el relato en situarnos con el tono y la esencia de lo que nos vamos a encontrar en las páginas siguientes. Rita, la desastrosa Rita, es un pretexto para interrogarnos a nosotros mismos. La perra de mi vida nos habla del descubrimiento de la existencia, su crueldad, el egoísmo, la lucha por la supervivencia en un mundo hostil y, sólo de una forma solapada, escondida por la inclemencia del entorno, de la ternura.

Rita es la excusa a la que recurre Duneton para reproducir un mundo pasado, histórico, y al mismo tiempo crear un universo literario que resulta pasmosamente sólido a través de un texto de esta brevedad. Rita va desvelando con cada una de sus peripecias un paisaje moral y humano. El juego literario es continuo, y fértil, desde el comienzo, desde el título mismo hasta el final del libro con la imagen rotunda y perturbadora de ese hombre de pelo gris que en sueños acaricia perros muertos. El hombre mayor que acaricia su infancia, un tiempo que sólo existe en las brumas de su memoria, en ninguna parte y en todas, como si Rita fuese una magdalena proustiana alegre y también dramática.

La perra de mi vida es la mascota que el niño Claude tuvo y también la vida perra que se cernía sobre él y los habitantes de aquella región olvidada en los tiempos de la ocupación alemana, cuando el nazismo, el mariscal Pétain y la incertidumbre se abatían sobre una Francia desolada. A través de Rita, aquel niño va descubriendo el mundo y nosotros, tangencialmente, vamos descubriendo a Claude, su desastroso entorno familiar. Los celos de los padres, sus engaños amorosos, sus aparatosas trifulcas.

La ironía, el humor, la sensibilidad y la barbarie se mezclan de modo natural, como lo hacen en la vida, aunque aquí lo hacen a la luz del día, sin el disimulo de la educación urbana. La pupila de un niño sensible va captando y ejercitando la brutalidad, aprendiendo a distinguir el drama de su parodia, intentando, sin conseguirlo nunca, que su perra, él, su mundo, escalen un peldaño y alcancen ese paraíso burgués en el que los perros tienen collar y sus dueños buenas maneras.

Nunca es fácil alcanzar el equilibrio entre elementos contradictorios dentro de una misma narración y mucho menos cuando se trata de un relato no demasiado extenso, donde lo prudente parece elegir entre una serie de elementos más o menos homogéneos, no disolventes. Duneton, como el mejor Bohumil Hrabal, acepta el reto y lo convierte en una pequeña joya literaria. Y lo hace manejando su arma principal, el lenguaje. El autor de El monumento aplica aquí todo su aparato teórico sin que por supuesto el lector atisbe el menor rastro de erudición, todo lo contrario.

Cada línea fluye y lo hace inspirada y alentada por el arraigado concepto que Duneton tenía de la lengua como elemento vivo, como medio no sólo de comunicación sino también de integración de varios mundos, de universos que en principio son remotamente lejanos pero que él consigue unir, soldar y ensamblar con una precisión minuciosa, bella. El erudito rescatando las expresiones populares que oyó cuando despertaba a la vida, el sofisticado estudioso de la lengua francesa usando modos del occitano arcaico, el escritor contrastado recurriendo a las palabras de su niñez. El autor cosmopolita y políglota regresando al paisaje de su infancia, introduciéndose en el alma de aquel niño asombrado como si el tiempo y el torbellino de la existencia no hubieran pasado y la terrible Rita aún anduviera corriendo, huyendo, trampeando por las escarpadas laderas de Corrèze, de la vida.

• Este texto es el prólogo de La perra de mi vida, de Claude Duneton, título publicado bajo el sello de Malpaso Ediciones.

Posted: August 23, 2016 at 8:47 pm