Genealogías

Erika Martínez

Anuario mínimo (1960-2010)

Eduardo Chirinos

Barcelona, Luces de Gálibo, 2012.

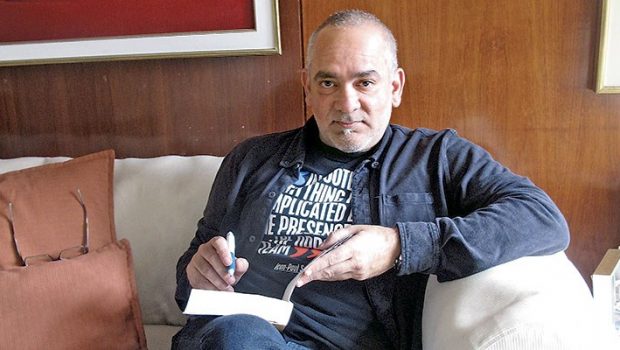

Que Eduardo Chirinos (Lima, 1960) es un poeta enorme lo sabe sobradamente cualquiera que haya leído alguno de sus muchos títulos imprescindibles, entre los que pueden citarse El equilibrista de Bayard Street (1998), Abecedario del agua (2000), Breve historia de la música (Premio Casa de América, 2001), Escrito en Missoula (2003) o Mientras el lobo está (Premio Generación del 27, 2010).

En Anuario mínimo, editado este año por Luces de Gálibo, Chirinos escribe sobre Chirinos. Y, como todo gran escritor, lo hace hablando de otras cosas. Parientes, libros, tigres, amores. “No es de mi padre de quien quiero hablar, sino de bicicletas”. Mientras la autoficción ondea su bandera en el paisaje de la novela en castellano, Chirinos rompe el espejo de la autobiografía y nos entrega los pedazos. Desde su prólogo, Anuario mínimo responde al deseo declarado “de reunir al azar breves fragmentos” más que a “la frondosa voluntad de construir una autobiografía”. Pero en esta captatio benevolentiae se esconde –con la inteligente discreción que cultiva Chirinos– toda una poética y una declaración de principios: la vida es tan azarosa e intermitente como lo son sus relatos. Vida y literatura cobran forma en cada elección que hacemos, pero también en cada renuncia, en lo que surge de ellas. Ceci n’est pas une autobiographie.

Como los huecos que deja la prosa entre fragmento y fragmento, la memoria está llena de blancos. De la música que nunca escucharon sus padres, de los libros que no había en su casa, del último año de colegio: “Fiesta de promoción (a la que no fui), tener una novia (que no tuve), elegir una universidad (a la que no ingresé)”. Nada podría explicarse sin sus vacíos. Quizás sea la conciencia agudísima de esta verdad lo que da temblor a este libro. “Hace algunos meses –escribe Chirinos– cumplí cincuenta años. Un poco por nostalgia quise escribir el poema que se me negó a los dieciocho. Pero preferí no hacerlo. Querer –como poder y deber– no es un verbo que conmueva a la poesía. Así que, una vez más, me resigné al silencio. Este libro nació de ese silencio”.

El Anuario consta de dos fragmentos por año, desde 1960 hasta 2010. Aunque no sea esa la única razón sobre la que se apoya el título, suena también un eco de otro género: el de aquellos volúmenes que se publican anualmente como guía de algunas profesiones. Porque este libro es al mismo tiempo la historia de un hombre y de una vocación. Una indagación detectivesca en la génesis de la palabra: el abecedario de una foto de infancia, la letra en la pizarra del colegio, “rayar con la navaja en las paredes”. Pero también una constatación de que no hay escritura sin deterioro (“Mis orejas arruinan la sintaxis, echan a perder el sentido, modifican a su antojo los significados”), sin herida (sueños que abochornan, profesores que ridiculizan), sin delirio (delirar, recuerda Chirinos, significaba en su origen salirse del surco, o sea, del verso, “sembrar de manera incorrecta”). Hay en este libro un dolor ajeno al dramatismo que no deja de recordarnos, con ternura y toques autoparódicos, que la literatura nos reconcilia con la existencia. Lector y escritor comparten la misma habitación, como un hermano que lee al otro sus textos: “Él siempre me escuchaba muy serio. Después nos reíamos de tanta seriedad y apagábamos la luz”.

Anuario mínimo está lleno de recovecos, pliegues de donde surgen los otros. Los muertos cobran presencia, se adensan, mientras los vivos adquieren un aire fantasmal: “Uno nunca sabe cómo reclaman los afectos. No pasa un mes sin se aparezca para conversar en mis sueños. Me gustaría saber si él me recibe para conversar en los suyos”. Nunca se sabe de qué lado sucederá el encuentro entre vivos y muertos, soñadores y ensueño, entre todos los ausentes. Ejemplares en su belleza, son los dos fragmentos de la entrada dieciocho donde el narrador emprende un ejercicio tan narrativo como espiritual: ponerse en el lugar de sus padres encarnándose en ellos, usurpándoles voz y mirada. En virtud de ese trueque emocionante entre la primera y la tercera persona, el hijo comprende al padre que comprendió al hijo: “Periodista, pase. Profesor, pase. Sacerdote si te da la gana. Pero ¿poeta? Al final me convenció. Hasta le presté dinero para que publicara su primer libro. Nunca se lo cobré”. A la espera del encuentro, el narrador lanza botellas al mar. Hasta que los ciervos del jardín corren a ocultarse entre los libros. “¿Por qué te peinas antes de dormir?, me preguntaba mi hermano. Por si sueño con Virginia”.

Las páginas se suceden y la genealogía familiar va dando lugar a la literaria. Por eso, Chirinos da cuenta no sólo de hermosas confesiones y recuerdos, de leyendas verosímiles y evocaciones fantásticas, sino también de brillantes reflexiones literarias, notas de lectura y hasta poéticas: “La prosa empieza siempre con alguna idea, a esa idea le siguen las palabras, y a esas palabras –si tienen suerte–, una música. La poesía, en cambio, empieza con una música, a esa música le siguen las palabras, y a esas palabras, una idea. Para algunos la idea es opcional”.

En la última y misteriosa entrada del anuario, una pareja trata de ver el interior de la casa cerrada de Kafka a través de una ventana. Pero el cristal de la ventana refleja la calle. La intimidad es el anzuelo que lanza la buena literatura para obligarte a mirar hacia fuera.

Posted: September 14, 2012 at 5:19 pm