Cuando el mundo caminaba con sombrero

Ana Clavel

I.

No hablo de los casos en la historia de los objetos en que fungieron como tales de manera involuntaria. Como lo fue el mítico Alejandro Magno cuando conoció al filósofo Diógenes, a quien admiraba y por lo que, según la leyenda, se aprestó a ofrecerle lo que pidiera. Se sabe que el filósofo de vida austera sólo le pidió que dejara de hacerle sombra puesto que se interponía entre él y el sol. Aunque el término más adecuado sería aquí “parasol”, me gusta imaginar que la sombra de la cabeza de Alejandro incidía más concretamente en el rostro de Diógenes proyectando un oblongo artefacto cuya función se emparenta tanto con la sombra que nuestro idioma lo hizo depositario de la misma con la palabra “sombrero”. Tampoco hablo de turbantes, ni penachos, ni cascos, ni birretes, ni petasos, ni pilos —ese estilo cucurucho usado por los egipcios en la antigüedad. Hablo de esos objetos que estimulaban la coquetería de las mujeres y la cortesía de los hombres en épocas pasadas que, ya se sabe, solemos juzgar como mejores. Tampoco considero aquí las construcciones maravillosas de artífices de Milán y París que en pleno siglo XVIII inauguraron un oficio de creación variada y sin igual, que lo mismo ofrecía cestos de pájaros y nidos de flores a manera de tocado, que edificios y torres de Babel dignas de la imaginación del Sombrerero de Alicia.

Siempre he sentido fascinación por los sombreros, tengo una pequeña colección con especímenes de los lugares que he visitado, pero ahora incluso debo usarlos por salud. Las manchas que creí privativas de la “blanquitud” –lo que sea ese extremo del pantone de la piel humana–, han comenzado a salpicar mi cara con imperfectas pecas más oscuras que mi tono café con leche. Frecuento entonces un Panamá auténtico… es decir, un sombrero llamado Panamá que ni es indeformable como cuenta su fama, ni está elaborado en ese país sino en Ecuador, como lo saben todos los tenderos de mercadillos y puestos turísticos en la ciudad de Panamá. Es muy cierto que da frescura y prestancia: veo a mi alrededor a los desheredados del sombrero mirarme con una cierta envidia cuando coincidimos en la calle bajo el rayo del sol cada vez más inclemente de nuestras ciudades.

Aunque hubo una época en que incluso obreros y patrones compartían el uso del sombrero, cuando era de gente educada quitárselo al saludar a alguien o al entrar en una casa o a la iglesia, me desconcierta su clasismo en la expresión despectiva “sombrerudos y patarrajados” para designar a las huestes revolucionarias, lo mismo que su función icónica: el caudillo Zapata sin sombrero es medio zapata, o más bien zapato o… —como nos hizo ver el pintor Fabián Cháirez en un controvertido cuadro que expuso la ambigüedad sexual del prócer revolucionario en Bellas Artes— toda una zapatilla.

En cambio, “quitarse el sombrero” y su equivalente en francés “Chapeau!”, como sinónimo de admiración ante un trabajo o propuesta fuera de serie, me lleva a pensar en la hospitalidad del lenguaje y sus metáforas: las formas en que pensamos con el cuerpo y sus extensiones. En México los legendarios sombreros Tardan cuentan con una historia de más de un siglo (la marca registrada data de 1901), cuando viajaban de un extremo a otro del país con la fama de la calidad por delante, según un antiguo slogan publicitario: “De Sonora a Yucatán se usan sombreros Tardan”.

II.

Pero yo hablo del sombrero metafísico, una forma de mi sueño diría Borges, muy cercano al que portaba mi padre en los años cincuenta, a quien no recuerdo más que en fotografías en blanco y negro, o en tonos sepia de la imaginación, pues murió cuando yo tenía tres años. Tal vez ese sombrero ideal esté emparentado con el icónico sombrero de copa o chistera, que en su momento de invención en el lejano año de 1797 por el sombrerero John Etherington, fuera calificado por The Times como una “especie de negra y alta chimenea” y al que se condenaba al fracaso por su estilo estrambótico, cuando hoy en día se le considera el sumun de la elegancia acompañado de frac. O tal vez el conocido como Fedora, inspirado en el que usaba la protagonista de la comedia del dramaturgo Victorien Sardou, de fieltro blando con el surco en el centro y ala flexible, a veces con velo y una pluma en el costado, que llegó a ser el furor entre las damiselas de fines del XIX –y de los fans de Michael Jackson que usaba uno en su avatar de Billie Jean.

Hay personajes a quienes no imaginaríamos sin sombrero, ahí está el carismático Charlot que usaba bombín o sombrero de hongo, Abraham Lincoln con su sombrero de copa recta –que frente a los bombines o bowlers usados por los charlots o trabajadores del mundo, indicaba que también entre los sombreros había clases sociales–, los asesinos Bonnie y Clyde que preferían fedoras, el capitán Sparrow con su tricorne o sombrero de tres picos, la reina Isabel II que, la verdad real sea dicha, a veces porta unos diseños que serían la envidia del sombrerero loco en la versión fílmica de Tim Burton. Pero hay otro que con su sola presencia evoca todo un continente de aventuras: el salacot o sarakof de los exploradores de África y Asia durante el periodo colonial, que curiosamente era el preferido de Pancho Villa cuando no estaba en campaña.

Cierto que en la actualidad abundan las gorras –salvo cuando se usan por razones deportivas, siempre me han parecido de mal gusto, qué le vamos a hacer, todos tenemos prejuicios–. También es una realidad que en periodos vacacionales sacamos del armario los accesorios playeros. El que sí veía todo el tiempo un sombrero rondándolo por la casa, era uno de los pacientes del neurólogo Oliver Sacks, consignado en su famoso El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. El paciente sufría agnosia visual por lo que dejó de diferenciar algunas formas habituales de su entorno por una afectación neurológica degenerativa, confundiéndolas con objetos más reconocibles. Ignoro si su mujer era fastidiosa, pero vaya manera de borrarla del mapa. Ojalá así pudiéramos desaparecer del mundo, convirtiéndolos en sombreros (de charro, de ratón vaquero, de mago, con gorras y turbantes, ahora sí…), a cuanto personaje siniestro se cuela en la política de nuestros días.

III.

Camino ahora mismo con un sombrero imaginario. Tan sui generis como el que se calaba el personaje travestido de Marcel Duchamp al disfrazarse de Rrose Sélavy. Tan elegante y de enormes vuelos como los que lucía con una distinción suprema Audrey Hepburn, capelinas les llaman en general, en el papel de Holly Golightly de Desayuno en Tiffany’s. Pero si lo pienso bien, ésas son más bien tentaciones suntuarias porque mi sombrero ideal es uno masculino como el de la protagonista de L’Amant de Marguerite Duras, la pequeña de quince años que se hace amante de un hombre chino de familia pudiente en el Saigón de los años veinte. Cuando se encuentran por primera vez, mientras él permanece en su limusina, ella de pie en la baranda del transbordador, dice de sí misma:

“No son los zapatos la causa de que, ese día, haya algo insólito, inaudito, en la vestimenta de la pequeña. Lo que ocurre ese día es que la pequeña se toca la cabeza con un sombrero de hombre, de ala plana, un sombrero de fieltro flexible de color palo de rosa con una ancha cinta negra.

La ambigüedad determinante de la imagen radica en ese sombrero.

He olvidado cómo llegó a mis manos. No se me ocurre quién pudo dármelo. Creo que fue mi madre quien me lo compró y a instancias mías. Única certeza: era una rebaja rebajada. ¿Cómo explicar esa compra? Ninguna mujer, ninguna chica lleva un sombrero de fieltro, de hombre, en la colonia en esa época. Ninguna mujer nativa tampoco. Eso es lo que debió ocurrir: debí probarme el sombrero, en broma, sin más, me miré en el espejo del vendedor. Y vi: bajo el sombrero de hombre, la delgadez ingrata de la silueta, ese defecto de la infancia, se convirtió en otra cosa. Dejó de ser un elemento brutal, fatal, de la naturaleza. Se convirtió, por el contrario, en una opción contradictoria de ésta, una opción del espíritu. De repente, se hizo deseable. De repente me veo como otra, como otra sería vista, fuera, puesta a disposición de todos, puesta a disposición de todas las miradas, puesta en la circulación de la ciudades, de las carreteras, del deseo. Cojo el sombrero, ya no me separo de él, tengo eso, ese sombrero, que me hace enteramente suya, ya no lo abandono.”

En la versión fílmica de Jean-Jacques Annaud, una joven Jane March interpreta a la pequeña en esa escena fundacional para la protagonista de la historia, enfundada en un sombrero de hombre. Por más intentos que hice para precisar el tipo de sombrero elegido por la vestuarista (la coreana Yvonne Sassinot de Nesle), no había podido saber si se trataba de un Fedora Walton, de un Lord, o de un Ferraro. Tal vez para ustedes no tenga importancia, pero para mí esto de los nombres es cardinal. De hecho, no dormí tranquila hasta saberlo, gracias a la generosidad de Leoncio Lara, quien me compartió un fragmento de la traducción de la novela al inglés, versión en la que se basó De Nesle para sus creaciones, aunque la propia Duras en el original francés sólo habla de un sombrero de hombre: “It’s not the shoes, though, that make the girl look so strangely, so weirdly dressed. No, it’s the fact that she’s wearing a man’s flat-brimmed hat, a brownish-pink Fedora with a broad black ribbon”.

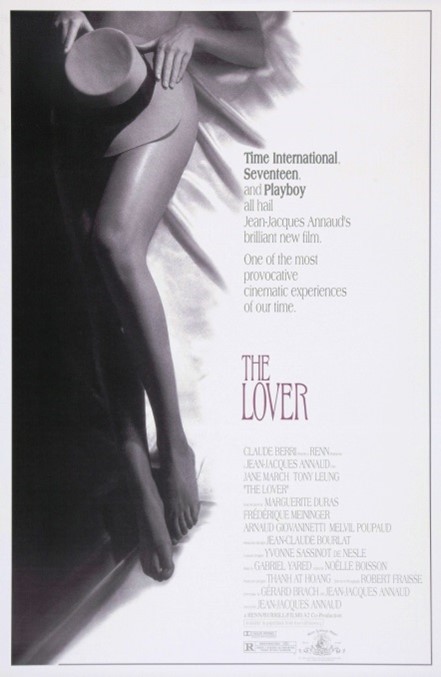

Un dato curioso es que cuando la película se estrenó en Francia en 1992, el cartel que apareció en los kioskos parisinos suscitó un pleito entre Duras y el director, debido a que el cuerpo desnudo de la modelo exhibía un sombrero sobre el pubis a manera de anzuelo publicitario. Aquí lo adjunto pues es difícil dar con él en la red.

Entiendo el malestar de la Duras porque de tener un peso existencial en el comienzo de la novela, el sombrero en cuestión se banaliza al transformarse en accesorio de seducción erótica. Con todo, es un hermoso póster que yo no dudaría en colgar en mi estudio. Y sí, lo coloco incluso de manera hipotética encima de la cabecera de mi cama. No es, pero se acerca al sombrero de mi deseo: ese que me guarece y me envuelve en la poderosa sombra del padre fantaseado, amado, anhelado… Ese que inflama mi sueño y mi escritura.

En la versión fílmica, en la que colaboró la autora con el director Jean-Jacques Annaud, una joven Jane March interpreta a la pequeña en esa escena fundacional para la protagonista de la historia, enfundada en un sombrero de hombre. Por más intentos que hice para precisar el tipo de sombrero elegido por la vestuarista (la coreana Yvonne Sassinot de Nesle), no había podido saber si se trataba de un Fedora Walton, de un Lord, o de un Ferraro. Tal vez para ustedes no tenga importancia, pero para mí esto de los nombres es cardinal. De hecho, no dormí tranquila hasta saberlo, gracias a la generosidad de Leoncio Lara, quien me compartió un fragmento de la traducción de la novela al inglés, versión en la que se basó De Nesle para sus creaciones, aunque la propia Duras en el original francés sólo habla de un sombrero de hombre: “It’s not the shoes, though, that make the girl look so strangely, so weirdly dressed. No, it’s the fact that she’s wearing a man’s flat-brimmed hat, a brownish-pink Fedora with a broad black ribbon”.

Un dato curioso es que cuando la película se estrenó en Francia en 1992, el cartel que apareció en los kioskos parisinos suscitó un pleito entre Duras y el director, debido a que el cuerpo desnudo de la modelo exhibía un sombrero sobre el pubis a manera de anzuelo publicitario. Aquí lo adjunto pues es difícil dar con él en la red.

Entiendo el malestar de la Duras porque de tener un peso existencial en el comienzo de la novela, el sombrero en cuestión se banaliza al transformarse en accesorio de seducción erótica. Con todo, es un hermoso póster que yo no dudaría en colgar en mi estudio. Y sí, lo coloco incluso de manera hipotética encima de la cabecera de mi cama. No es, pero se acerca al sombrero de mi deseo: ese que me guarece y me envuelve en la poderosa sombra del padre fantaseado, amado, anhelado… Ese que inflama mi sueño y mi escritura.

Ana V. Clavel es escritora e investigadora. Ha obtenido diversos reconocimientos como el Premio Nacional de Cuento Gilberto Owen 1991 por su obra Amorosos de Atar y el Premio de Novela Corta Juan Rulfo 2005 de Radio Francia Internacional, por su obra Las violetas son flores del deseo (2007). Es autora de Territorio Lolita, Ensayo sobre las ninfas (2017), El amor es hambre (2015), El dibujante de sombras (2009) y Las ninfas a veces sonríen (2013), entre otros. Su Twitter es @anaclavel99

Ana V. Clavel es escritora e investigadora. Ha obtenido diversos reconocimientos como el Premio Nacional de Cuento Gilberto Owen 1991 por su obra Amorosos de Atar y el Premio de Novela Corta Juan Rulfo 2005 de Radio Francia Internacional, por su obra Las violetas son flores del deseo (2007). Es autora de Territorio Lolita, Ensayo sobre las ninfas (2017), El amor es hambre (2015), El dibujante de sombras (2009) y Las ninfas a veces sonríen (2013), entre otros. Su Twitter es @anaclavel99

©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.

Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad. / Our contributors and columnists are solely responsible for the opinions expressed here, which do not necessarily reflect the point of view of this magazine or its editors. However, we do reaffirm and support their right to voice said opinions with full plurality.

Posted: August 21, 2022 at 12:51 pm