Shopper virtual

Miriam Mabel Martinez

Yo también caí. No precisamente en las redes de un poema, sino en las del consumismo. Ambos, ahora lo sé, clichés de una cursilería idealizada e impuesta a esa mujer que el statu quo venera. No soy la excepción y sin serlo confirmo la regla. Fui una Margarita que creció creyendo que había una alondra que podía cantar mi acento y que, además, podía ser otra gentil princesita “tan bonita, Margarita, tan bonita como tú”. Crecí observando a mis primas mayores recuperarse del desamor en los centros comerciales; acompañé a mi hermana en innumerables ocasiones al salón de belleza para cortarse el cabello o a pintárselo, en un intento por teñir de otro color la tristeza o de menos despuntarla. Yo misma tranquilicé la inflamación del desamor no sólo con pepinos en los ojos hinchados de tanto llorar –por aquello de que “los amorosos andan como locos (…) entregándose, dándose a cada rato, llorando porque nos salvan el amor”–, sino dando pequeños tarjetazos al bolsillo de mi padre. Si como decía Jaime Sabines, los amorosos siempre nos estábamos yendo hacia alguna parte, pues yo me iba al centro comercial, a veces acompañada, la mayoría sola porque, claro, los amorosos estamos “solos, solos, solos”. Así, me escapaba de la costura y los rezos para sola, sola, sola perderme y probarme un vestido y otro y otro, como si yo fuera una de esas Barbies que tanto vestí y desvestí en la infancia.

¡Oh, qué tiempos aquellos en los que unos jeans nuevos menguaban la tragedia! Para después, como cantara María del Sol y ahora María José, arreglarme y salir de casa. Sí, “¡basta, basta, basta!”, y aunque la minoría de edad me impedía ir a “tomar una copa y sentir en la boca un poco de libertad”, me conformaba con un helado de Danesa 33 que me daba la fuerza no en la mano izquierda, sino en la derecha para “olvidarme tu nombre” e imaginar que enfundada en esos pantalones encontraría “un nuevo amor para sobrevivir”. Y, mmm, sintiendo los “new jeans de Edoardos California” regresaba a mi cuarto deseando que esa noche ya no fuera un infierno y pudiera dormir. Pero no, al igual que le sucedía a Manuel Acuña, nomás ponía “mis sienes en la almohada” las noches se volvían negras, “tan negras y sombrías / que ya no sé ni dónde se alzaba el porvenir”. Nada que, al día siguiente, otra escapada al centro comercial no pudiera resanar.

Dicen por ahí que el desamor es un sufrimiento burgués, quizá por ello la mejor receta es el shopping. ¡Ah cuántas ganancias han generado los corazones rotos en una industria de la moda que plácidamente y sin remordimientos se ha dispuesto a curar los males con la fast fashion! ¡Qué haríamos sin ese vestido halter en piel sintética que nunca usaremos o sin esas botas de tacón de 15 centímetros con las que nos tropezaremos y, por tanto, castigaremos con el látigo del olvido!… O sin ese bikini que luciremos cuando, por fin, recuperemos esa figura que nunca hemos tenido más que en la imaginación, y entonces sí demostremos que ya aprendimos –después de muchas sesiones de psicoanálisis de mode y lectura de cartas– eso de quererse a sí misma. Ni modo, crecí leyendo Susi. Secretos del corazón y robándole a mi hermana sus estampitas de Amor es, hasta que Pat Benatar con su cover de Because the night me presentó a Patti Smith y entendí que si la noche le pertenecía a los amantes, prefería a los amantes del punk.

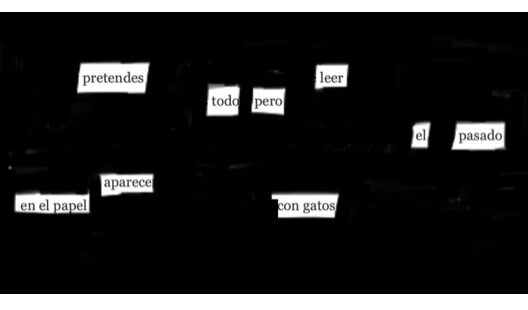

El “lust for life” de Iggy Pop me enseñó que yo debía ser “just a modern guy”; para ello –y rememorando a Baudelaire– aprendería a vestirme entre el pasado y el futuro, para sin pretextos portar el ethos de mi tiempo. Como una absolute beginner me abandoné a lo eterno en la fugacidad del instante y así soñar que “I could fly over mountains / Could laugh at the ocean / Just like the films”. Como escribió Emilio García Riera, El cine es mejor que la vida, aunque a veces las deudas y las Confessions of a Shopaholic tengan consecuencias que van más allá de una temporada en el buró de crédito (de cuatro años, si la deuda no rebasa los 1000 UDIS, o de seis si es mayor, claro con sus restricciones). Como cantara Love & Rockets: “It’s no big deal to take a light from your stove”, ni comprar hasta el embargo, tampoco renunciar a mi –hoy– agotado espíritu dandi trasnochado, que luchó para usar la originalidad como una herramienta para hacer elegante lo común. Une dande del siglo XXI.

“It’s no big deal”, al final, todo parece un espectáculo; uno que ahora sucede allá afuera; y aunque me hayan dicho que no hay lugar para mí adentro, he construido uno, el cual defiendo sacando a patadas de mi inside pandémico a la homogeneidad del outside postmoderno (ese que lo he dejado entrar más veces de las que me atrevería a confesar). A lo largo del encierro, sacudir el aburrimiento ha sido una tarea entretenida, tan variada como la escala de tristezas experimentadas.

Acá adentro, la melancolía es distinta a la ejercida allá afuera. Acá es necesario forzar y ejercitar la imaginación, pero hay veces que ni los pilates ni regar las plantas logran estirarme los músculos o meterme en ritmo. Afuera, la melancolía cuenta con un set que le ayuda a desarrollar su narrativa, mientras que el adentro emula esas tomas sobre fondos oscuros que luego serán insertadas en un escenario construido en la computadora. No puedo decir que extraño las caminatas urbanas escuchando The Dark side of the Moon, arrastrando no la cobija, sino a mi fallecido amado Morgan de la correa, quien entendía que “me and you, God only knows it’s not what we would choose to do (to do, to do)”. Añoro la ecuanimidad de mi Basset, su acompañamiento solidario durante paseos lacrimógenos que lograban agotar el pesimismo y desgastar la suela de mis botas durante esas derivas en las que la vitalidad de la urbe, la posibilidad del encuentro, los sonidos y ruidos me ponían en mi lugar. Esa perspectiva me obligaba a ver que los excesos de mis lamentos eran consecuencia de mi educación sentimental domada con las películas de la Época de Oro del Cine Mexicano y las posteriores, que me enseñaron –aún en blanco y negro– que, como dirigiera Alejandro Galindo, “Ellas también son rebeldes”… y así terminaba sentada en un café viendo la vida pasar. Un cafecito con leche aún tan presente en el primer lustro del siglo XXI, luego au lait, después un capuchino y al final de la vida de mi perro un victorioso latte. A Morgan ya no le tocó el surgimiento del flat white aunque fue un testigo fiel de la transformación del menú cafetero de la capital y de la paradoja del petfriendly evidenciada en la proliferación de negocios y servicios que transfieren las necesidades de los dueños a sus animales de compañía y en la negativa de los caseros en aceptar inquilinos con mascotas, ¡oh, contradictoria gentrificación!

Más que ver la vida pasar, añoro estar la vida que pasa y también el paso lerdo de mi Morgan, que como El Viejo de Piero, “tenía la tristeza larga de tanto venir andando”. Ahora tengo que responder a la vitalidad de mis jóvenes sabuesos que me impide conectarme con el lunático que está en mi cabeza y me aleja de la posibilidad del “I’ll see you in the dark side of the moon”. Peor aún, con las calles semivacías por el semáforo rojo si bien puedo escuchar “cloud bursts, thunder in your ear”, este estruendo se confunde con las explosiones de los transformadores que me dejan sin internet y sin otra compañía más que yo. Por un momento experimento eso que escribió Roger Waters de “You shout and no one seems to hear”, pero el eco de los gritos en el WhatsApp se escucha en Twitter y la CFE llega presta para escapar del lado oscuro de las redes sociales, y rescatarme de mi desolación.

Parafraseando a Alex Lora: no me he podido consolar desde que mi el afuera se me negó, y en el confinamiento no me consuelan ni las pastas ni el alcohol, trataré de probar con las chaquetas, pero las de H&M. Decidida, lo primero que hago es cargar todos los dispositivos del hogar, no vaya a ser que en honor a Armando Manzanero, se vaya a apagar la luz interrumpiendo mis deseos de escapar en el consumismo. En mi habitación azul, la romántica sensación del coolhunter me guía por los catálogos para comprobar que las chaquetas ya no son lo que yo pensaba y que los suéteres son los cerrados, los abiertos son nombrados elegantemente “cárdigan”; ¡ah!, por si fuera poco, a los delgaditos se les dice “de punto” y a los pachones “tejido”. Con azoro descubro que los overoles, jumperes y jumpsuit integran una nación llamada “mono”. Tampoco entiendo la diferencia entre un sostén normal y el balconette ni qué distingue a un bralette “normal” de su variante deportiva ni de un top sport y de otro a secas. Ni por qué no pueden ser todos seamless. Jean Cocteau tenía razón: la moda muere joven. Analfabeta, me interno en las tierras de la moda con la misión imposible de comprobarle a la red y a mí misma que pese a que soy X Generation sigo siendo una fashionista, que mis deudas y desamores me han costado, y que a pesar de las diferencias tecnológicas generacionales aún sé leer el lenguaje de las rebajas.

Siguiente paso: organizar los productos. Extraños son los caminos de la web y todavía más bizarras las rutas propuestas para deambular por el shopping virtual Me destantea eso de que un algoritmo me presente lo que se supone yo quiero ver. No entiendo, sin embargo, las ganas de perderme en las redes del consumo parecen aún ser la mejor salida a mi depresión.

Elijo el orden del precio más bajo al más alto. El primer sitio lo ocupa una blusa de manga abombada, le sigue una falda, el tercer puesto es para una bufanda… ¿Cómo puede costar una cinta para el cabello más que un top tejido? Una incógnita tan profunda como la dimensión de los agujeros negros y del alargamiento a vestido de las sudaderas. Aburrido. Cambiaré el orden de los factores que en las liquidaciones sí altera el resultado. Invierto la búsqueda. Para mi sorpresa en el top 10 de los más caros se han colado unas bufandas de materiales exquisitos como el cachemir y la lana merino, sólo al evocar esas texturas entiendo el porqué de su lugar protagónico. Aburrido. Vestidos, tops, camisas y blusas… Tampoco entiendo por qué la sección de pantalones incluye a los pants y excluye a los jeans. Cintura arriba, skinny, leggins acampanados (¿te cae?), cargo, acanalado… Los jogger de hoy son los baggies del ayer, pero ¿los cigarette? Mi analfabetismo me humilla. ¿Lo lograré?

Mi canasta sigue vacía. Ni siquiera he podido mirar las prendas, los nombres y descripciones me han hipnotizado. ¡Oh, por Dios!, como dicen los doblajes, ¡oh, por Dios!, mira qué cosa más linda, una pijama de sudadera y shorts de dos vistas: la nocturna y la diurna. Añadir. Listo. Sigo escroleando, pantalón pijama de franela, la quiero. Top corto seamless, dícese “de aquel top corto en punto acanalado con tirantes estrechos y borde acanalado ancho en la bastilla. Prenda confeccionada con poliamida parcialmente reciclada. Diseñado con el menor número de costuras para mayor comodidad y movilidad”, ¡órale!, es casi casi lo que en mis tiempos se le llamaba corpiño (es curioso que no se resalte el “sin costuras”). Me lo llevo. Next. “Top corto en tejido vaporoso con escote pronunciado al frente y en la espalda, y borde acanalado en la bastilla”, se ve tan delicioso como el “pantalón en tejido vaporoso. Modelo de talle alto con elástico forrado en la cintura y piernas anchas de corte recto”. Añadidos. Se adivinan cómodos, se ven sexis y responden a mis afanes ecológicos están confeccionados en poliéster 100% reciclado. ¡Guauuu!

Reviso las prendas seleccionadas y me percato de que he pasado por alto un pequeño detalle: la talla. ¿Seré chica, mediana o grande? ¿Cómo le haré para cruzar datos de las tallas transnacionales? ¿El 28 mexicano equivaldrá al 36 europeo, la 7 corresponderá a la 8? ¿La 0 será la misma en todos los idiomas, como los –40 grados Celsius y Fahrenheit? ¿Será que para evadir tanto cuestionamiento se ha optado por “facilitar” al cliente y encasillarlo en un XS, S, M, L o XL. Estoy en aprietos. Según el pie de foto, la modelo de la pijama mide 1.77 centímetros y viste una talla chica. ¡Cielos! ¿Me quedará larga? ¿Cómo calculo el ancho si omiten el peso? La modelo se ve, como todas, no esbelta, sino flaquísima, entonces, ¿la chica me quedará apretada? ¿Soy mediana? Si tan sólo añadieran el peso, podría hacer un cálculo o por lo menos fantasear que la regla de tres podría salvarme, ante la imposibilidad de practicar eso del “ojo del buen cubero”.

El piedra, papel, tijera, no aplica, ni el de tin, marín. Reviso la guía de tallas, dice que la Small va del 4 al 6, la Medium 8-10 y la Large +12 (¿cuándo pasamos de los números impares a los pares?). Me quedo igual. ¿Hay alguien ahí en el chat que me pueda aplicar la correspondencia a los 28, 30, 32? Lo intento, pero la respuesta robotizada no responde mi duda. Ni hablar. Sin temor a equivocarme elijo M. Clic. Aún puedo rectificar. El internet es de los valientes, lo peor que puede pasar es que ejerza mi derecho de consumidor de devolver la mercancía. Dicen los expertos que siempre está la opción de utilizar la guía prepagada que acompaña a la compra. ¿Cuánto tardará en llegar? Leí que algunas tiendas departamentales llegan a tardarse entre una semana y tres meses, si no te llega a los 90 días automáticamente te reembolsan, un panorama menos catastrófico que los pagos a los freelancer (que debemos esperar 90 o 120 días, si bien nos va), pero más dañino para el medio ambiente (habría que calcular la huella de carbono de cada clic, así como el volumen del basura generada y la cantidad de plástico utilizado).

Verifico la canasta antes de dar el paso definitivo. Estoy nerviosa como en todas las primeras veces. Ahí voy. Top corto seamless, ¿mediana, chica o extrachica?, la modelo mide 1.75 y usa talla M, no entiendo la relación entre la estatura, el ancho del torso y el volumen de las chichis, claro, debe ser parte de mi incultura de shopper virtual; ante la duda, delete. Pijama de franela, si la modelo usa la chica y yo me asumo mediana, optaré por la grande; no me gusta dormir apretada. Top y pantalón vaporosos, medianos, sin duda. Clic “continuar con la compra”. Me detengo, siento que me falta algo. ¿Debo regresar? ¿Cómo sé que me falta algo? Quizá, más bien, me sobra algo o todo en este paraíso de la moda artificial. ¡Oh, por Dios!

Embriagada comprendo que entre clics el paso del tiempo duele menos. Vacío la canasta. Aún dudosa, antes de salir doy un paseo. Perderse, como planteó Guy Debord, es la única manera de encontrar. Orgullosa de mi esencia situacionista, me abandono a la deriva en el fondo de la página, donde me topo con una variedad de calzones nunca soñados. A las bragas, tangas sin nacionalidad y las brasileñas, el corte de pierna francés y el corte hípster, se suman los culottes, las vedetinas, los colaless, las bombachas, los boyshorts, los thong, control brief, G-string… Entre tanta diversidad extraño las pantaletas, cuando la hermosa visión de unos calzones cachetones me devuelven la fe y la sonrisa. Supongo que una de estas cachetadas debería ser suficiente para encontrar –no buscar, aclaro– un nuevo o viejo o el mismo amor… Pero, ¡basta, basta, basta, estas ofertas me matan, voy a borrar la canasta y en los brazos de Netflix encontraré, si no el amor, sí un estreno que quizá me persuada de mí misma, porque como escribieron Patti Smith y Bruce Springsteen: “Have my doubt when I’m alone”.

Miriam Mabel Martínez es escritora y tejedora. Aprendió a tejer a los siete años; desde entonces, y siguiendo su instinto, ha tejido historias con estambres y también con letras. Entre sus libros están: Cómo destruir Nueva York (colección Sello Bermejo, Dirección General de Publicaciones de Conaculta, 2005); los ebook Crónicas miopes de la Ciudad de México y Apuntes para enfrentar el destino (Editorial Sextil, 2013), Equis (Editorial Progreso, 2015) y El mensaje está en el tejido (Futura libros, 2016).

©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.

Posted: February 3, 2021 at 10:16 pm