La casa grande

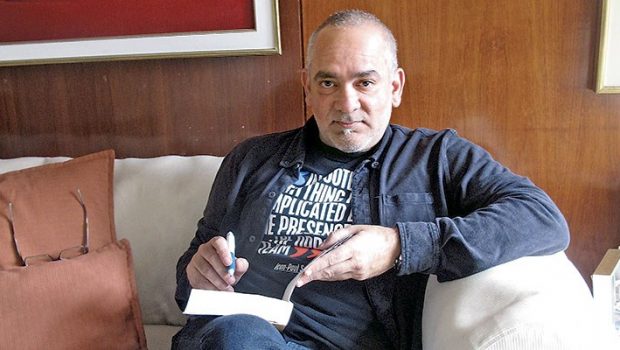

Rodrigo Hasbún

Celebraban el aniversario del pueblo, esa era la excusa para que la abuela no se diera cuenta. Su enfermedad ya estaba muy avanzada por entonces, pero era mejor que ella siguiera creyendo que los dolores en la espalda se debían a otra cosa.

Cuidado digas algo, me había advertido mamá varias veces en la camioneta, mientras viajábamos, y yo supe en ese momento que iba a enojarse en serio si decía algo. A menudo nos pellizcaba debajo de la mesa o nos jalaba las patillas, y alguna vez nos había dado cachetadas, pero era aún peor cuando nos ignoraba durante varios días seguidos si la hacíamos enojar en serio. ¿Me estás oyendo?, dijo sin dejar de mirarme desde su asiento. Papá estaba cantando lo de siempre (en la vida hay amores… que nunca pueden olvidarse), manejando abstraído, y mi hermano se había quedado dormido a mi lado. Asentí apenas y mamá recién entonces se volteó hacia delante.

Ahora estábamos en medio del monte, papá, mi hermano y yo. Hacía un calor insoportable, distinto al de la ciudad, más húmedo, y volvíamos de una caza pésima. La víbora que nos habíamos topado en el camino ya no tenía cabeza pero seguía sacudiéndose y a nosotros nos costaba entender por qué se aferraba a la vida.

Dale de nuevo, le dijo papá a mi hermano sin darse cuenta de que el hombro le dolía, el rifle le había pateado duro la primera vez. Dispararle a algo tenía que ser distinto a dispararle a nada, a manchitas en el aire. Sin quejarse, él cerró un ojo mientras acercaba el otro a la mirilla.

Era un luchador, mi hermano, alguien que no se mostraba vulnerable nunca. Cuando nos hicimos hombres y los cinco años de diferencia ya no se notaban tanto, a la salida de las discotecas o en algunas tardes de fútbol, lo vi decenas de veces revolcándose como un animal salvaje encima de otros. Aunque estuviera adolorido o mareado, aunque ya casi no pudiera respirar, tenía descartado cualquier tipo de rendición.

Disparó y el monte nos devolvió el eco. La víbora seguía sacudiéndose.

La muy hija de puta no quiere morirse, dijo papá entonces, incrédulo. Como si esas palabras contuvieran una orden secreta, mi hermano dejó el rifle a un lado, levantó una piedra que estaba a unos metros y la aplastó con todas sus fuerzas.

Temblaba un poco, viéndola quieta al fin.

Papá dio un paso hacia él y le acarició la cabeza.

*

Las hijas de tío Esteban eran cinco y eran todas parecidas, pero la única que me gustaba a mí era Lucía, la menor.

Su mamá era sueca y, a pesar de llevar viviendo décadas en el país, todavía hablaba con un acento marcado. Con ellas usaba su idioma natal, y entre las hermanas también lo hacían, sobre todo cuando se burlaban de nosotros o cuando se contaban chismes o secretos. Yo me desesperaba, a mí hermano no parecía importarle. La que más le gustaba a él era Anna, la mayor. Tenía trece años y su cuerpo ya era de mujer. Había sucedido de un día al otro y no quería jugar a las escondidas. Se quedaba hablando con mi hermano y también fumaban, los vi más de una vez, no en la casa grande del pueblo, ahí no íbamos casi nunca, sino en la nuestra o en la de ellas.

Los mayores estaban en el patio, cerca de la cocina, esperando que la comida estuviera lista. Mamá y tía Engla ayudaban a la abuela, que al final de la tarde había descuartizado a las gallinas y que ahora fumaba mientras removía el contenido de una olla. Me quedé mirándola un rato, era un poco como si ya no estuviera. Cerraba los ojos cuando aspiraba el humo y se notaba que disfrutaba un montón cada bocanada. El abuelo y sus hijos estaban sentados en círculo y reían de algo.

Era lindo saber que te buscaban, que lo único en el mundo que alguien quería en ese momento era encontrarte. Por eso ocultarse entre dos no tenía tanto chiste. Pero a mí me tocó con Lucía y yo con Lucía podía hacer cualquier cosa. Me agarró de la mano y dijo que tenía una gran idea.

A Melisa y a Mia les tocaba contar. Oíamos sus voces todavía (¡nueve!… ¡ocho!… ¡siete!), pero cada vez más lejos. También oíamos las risas de los mayores, se los sentía un poco borrachos. Su mano estaba caliente y sudada y ella caminaba rápido. Salimos al patio de atrás, que en realidad ya era campo.

No creo que valga aquí, dije.

No dijimos, dijo ella, así que vale.

Aquí no van a encontrarnos ni queriendo.

No seas tonto, por eso mismo. Ven.

Los dos caballos del abuelo empezaron a relinchar cuando llegamos. Les tenía miedo pero no dije nada. Lucía se metió en la caballeriza y le acarició la cabeza a uno. Parecía que la estaba mirando a los ojos, los del caballo eran el triple de grandes. Los dos parpadeaban y yo no me animaba a entrar.

No seas marica, dijo ella.

No es por marica.

Por qué entonces.

Hay víboras. En la tarde le disparamos a una. No se quería morir.

Ella dejó de acariciar al caballo y me miró. Con su piel tan blanca y sus ojos tan azules parecía un fantasma.

Mamá dijo una vez que a las mujeres se les pueden entrar, seguí yo.

¿Las víboras?

Sí. Por eso no tienen que hacer pis en el campo.

El otro caballo empezó a respirar ruidoso y yo aproveché para mirar hacia la casa y ver si Mia y Melisa se habían dado cuenta. No había nadie, tampoco Anna ni mi hermano. Años después él la embarazó y tuvieron que hacerla abortar. Años después pasaron muchas otras cosas, todos nos fuimos ensuciando.

Ya vámonos, dije.

Que nos encuentren primero, dijo ella.

Nos sentamos a un costado de la caballeriza y poco después la luz se fue repentinamente. Miramos hacia la casa, ahí igual estaba oscuro.

Lucía sintió miedo recién.

Ahora no seas tú la marica, dije, es solo un apagón. Pero también tenía miedo, sobre todo porque nadie venía por nosotros ni tampoco gritaban nuestros nombres. Era como si nos hubieran olvidado, como si ya no existiéramos. Se sentía así.

Quise abrazarla y me apartó con brusquedad.

Es tu culpa, dije, tú eres la que quiso venir aquí.

Traidor, dijo ella mientras se ponía de pie. Traidor de mierda, dijo, nunca antes la había escuchado decir una mala palabra, y empezó a correr hacia la casa.

Yo me levanté y corrí detrás.

*

Mamá y papá casi nunca se trataban, eran como extraños. Pero en la procesión, por las calles del pueblo, los vi agarrarse de la mano. Éramos los visitantes ilustres, una de las familias que habían prosperado en la ciudad, y teníamos que aparentar que nos queríamos. Nos queríamos pero en la ciudad mamá y papá dormían en cuartos separados, y podían pasar días enteros sin decirse nada.

Mi hermano caminaba a mi lado.

¿Te la chapaste? ¿Sí o no?

La música de la banda sonaba a todo volumen y yo hice como si no lo hubiera oído. Seguí caminando con la mirada al frente pero el corazón comenzó a palpitarme rápido. Delante nuestro caminaban apenas los abuelos, y los tíos y las chicas estaban en la primera fila, justo detrás de la Virgen que cargaban entre cuatro.

Yo a la Anna la manoseé entera. Hasta me dejó que le meta un dedo.

No te creo, dije.

En ese momento la procesión se detuvo. Mamá se dio la vuelta para constatar que nosotros también estábamos rezando. Tenía una mirada dura, mamá. Yo no entendía todavía que esa era la mirada de las mujeres que no son felices, la mirada de las mujeres abandonadas por maridos que sin embargo seguían a su lado, por costumbre o por guardar las apariencias o porque tenían claro que las amantes eran solo para un rato, a diferencia de la esposa, que debía ser una sola para siempre. La de mi hermano tenía esa misma mirada y yo la consolé, años después. Cuando mi consuelo dejó de serle necesario y decidió irse, dejarnos a los dos, llevándose a los niños, a él lo vi llorar por primera vez.

Terminó el rezo y mi hermano me miró desafiante.

No te creo, repetí.

Me vale un huato que no me creas, dijo. Luego se le ocurrió que quizá su dedo todavía olía a ella y lo acercó primero a su nariz y después a la mía. Olía raro, era posible que así olieran las mujeres por dentro.

Con la expresión victoriosa él volvió a preguntar si me la había chapado a Lucía.

Claro que me la he chapado, dije. Con lengua y todo.

Había mucho polvo en el pueblo, las calles no estaban pavimentadas. Menos de diez metros más allá la abuela se detuvo. Respiraba fuerte y hubo un desorden momentáneo. Papá y los tíos la llevaron a la sombra, hicieron que se apoyara contra una pared. Unos minutos después ella insistió que ya se sentía mejor y la procesión siguió su curso. Por unanimidad fui yo el que terminó acompañándola, a solas porque Lucía no quiso quedarse conmigo.

La abuela no era una anciana todavía pero la enfermedad la había deteriorado en los últimos meses. Su cara estaba marcada por mil arrugas, algunas profundas, otras no tanto. Todas se movieron de una forma extraña cuando sonrió, apenas le dio la primera calada al cigarrillo que sacó de su cartera.

Y ustedes creen que no sé, dijo reteniendo el humo. Yo me quedé mirándola, primero sin entender a qué se refería y luego sin estar seguro qué decir. En ese momento sentí recién el olor a tabaco, una ráfaga amarga, y me dio un poco de náuseas. En las décadas siguientes ese olor me devolvería a ella cada vez, a ese mundo que estaba a punto de desaparecer, poco después hasta vendieron la casa grande, y de nuevo mi corazón comenzó a palpitar rápido. Como si lo oyera, como si el enfermo al que debíamos custodiar fuera yo, la abuela habló entonces.

Vámonos, dijo. Ya vámonos de una vez.

Rodrigo Hasbún (Cochabamba, 1981). Considerado uno de los más brillantes y prometedores narradores jóvenes en lengua española, tanto por la prestigiosa revista Granta como por el proyecto Bogotá39. Ha publicado los libros de cuentos Cinco, Los días más felices y Cuatro, y las novelas El lugar del cuerpo y Los afectos.

Rodrigo Hasbún (Cochabamba, 1981). Considerado uno de los más brillantes y prometedores narradores jóvenes en lengua española, tanto por la prestigiosa revista Granta como por el proyecto Bogotá39. Ha publicado los libros de cuentos Cinco, Los días más felices y Cuatro, y las novelas El lugar del cuerpo y Los afectos.

©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.

Posted: March 3, 2017 at 12:41 am