PATAS POR DELANTE

Lina Meruane

Fui toda mi vida un meado de perro, por eso escribo.

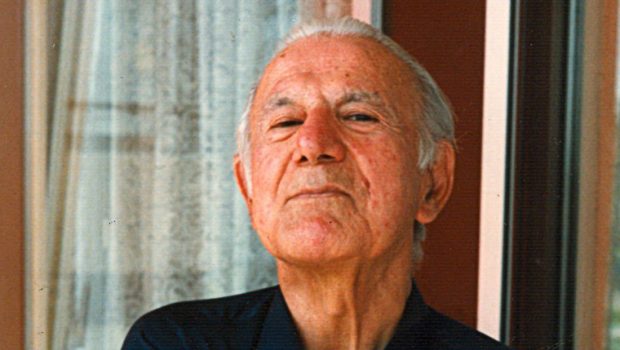

Carlos Droguett

en correspondencia

personal desde Berna,

Suiza (11 de diciembre de 1993)

I

Pidió ser incinerado, primero, y, segundo, que sus cenizas fueran lanzadas a un inodoro. Junto a esas aguas grises debía colocarse un letrero con apenas esta línea: “Aquí yace Carlos Droguett”.

Acaso el escritor chileno buscara sellar así su lenta desaparición de una escena de la que se había restado, airada y definitivamente, al exiliarse del país en 1976. Nunca quiso regresar. “Tengo náuseas de ir a Chile”, seguiría diciendo veinte años después, ya cerca de su inesperada muerte. Pero esa resta suya no consistió en el mero dejar de estar, de cuerpo presente, sino que además apuntaba al encenizamiento que fue sufriendo su escritura impetuosa y rotunda, torrentosa, ácida, atrevida, empeñada en sumar adjetivos crujientes pero impecables. Era un extraño enmudecer para un escritor de estilo desenfadado que hizo del verbo, reiterado o contrapunteado, su arma de repetición.1 El escritor, nacido en Santiago en 1912, se había distinguido por ser todo menos un narrador discreto o mesurado o ligero. Se había iniciado en el periodismo de trincheras, en la vecindad del crimen y la sangre. De la captura de 59 jóvenes nacionalsocialistas a-la-chilena que, manipulados por un oscuro general golpista con ansias de presidente, se habían amotinado en edificios públicos intentando derrocar al gobierno de turno, de su ejecución sumaria —ya vencidos, ya rendidos y desarmados— y del escándalo que el fusilamiento de los mismos suscitó en la sociedad chilena, extrajo, Droguett, su largo relato Los asesinados del Seguro Obrero (1940) así como la novela Setenta muertos en la escalera (1953), en la que el autor regresa al episodio, lo rescribe y lo enlaza, literariamente, con otro crimen de crónica roja. Con esos hechos, que lo remecieron y enfurecieron, y con esos escritos iracundos, Droguett inauguró su relación viperina con una realidad política que a partir de entonces no dejaría de surtirlo de temas.

Algo de la intensidad de ese primer oficio, asumido tras dejar inconclusa la carrera de leyes, le quedaría para siempre en la punta de los dedos: escritor compulsivo, se decía de Droguett que desconocía la angustia de la página en blanco, que era capaz de producir cuarenta cuartillas en un par de horas, o una novela completa en una semana, o dos o tres en menos de un año. Era toda una leyenda ese ritmo acezante, ese aliento desenfrenado que impulsaba el golpeteo de sus dedos sobre las teclas y que se traducía en una prosa jadeante. Es ese aire exasperado o desesperado el que se respira en las últimas horas de Eloy, el histórico bandolero prófugo de su celebrada novela homónima de 1960, así como en la crispada y alcoholizada voz del albañil sobre el andamio que protagoniza El compadre (1967). Y es sin duda este pulso el que domina el peregrinaje citadino de un escritor llamado Carlos, y del aperrado niño que decide adoptar, en Patas de perro (1965), la más deslumbrante obra de Droguett, o, como diría con entusiasmo su insigne contemporáneo Manuel Rojas, “la mejor novela chilena de todos los tiempos”.2

El autor escribió todas esas obras a un ritmo frenético, y con la misma velocidad agregó dos libros de cuentos y una trilogía de novelas históricas (una docena de títulos escritos antes del exilio), y del mismo modo fue recibiendo reconocimientos sucesivos tanto en Chile (el Premio Municipal y el Premio Nacional, entre otros) como en España (el Premio Alfaguara, entre otros). Y en ese vértigo, refrendado por el fervor político de los años setenta, fue acentuando su vocación de polemista sentencioso dado a disparar, a diestra y a siniestra, sobre el campo literario nacional en un ambiente cada vez más agitado y enrarecido.3

Pero cayó el golpe, sombrío; cayó el miedo sobre Chile.

Y la voz audaz de Droguett (esa voz estridente e impaciente, recordada hoy como rabiosa) fue perdiendo potencia, o acaso oportunidad de manifestarse, en las amenazantes oscuridades del apagón cultural y del terror que sobrevino. Droguett no militaba más que en el ejercicio verboso de la denuncia social, pero el cerco se fue estrechando en torno suyo y no demoró en hacer maletas, cerrar su casa y sacar a toda la familia del país cuando uno de sus hijos fue detenido, desaparecido y misteriosamente devuelto.

II

Se ha dicho que, ya exiliado, Droguett continuó escribiendo empecinadamente, que hay miles de páginas inéditas que acaso estén depositadas en el archivo de la Universidad de Poitiers, a donde fueron a parar todos sus papeles para evitar que se hicieran polvo. Algunos relatos y entrevistas se perdieron de manera irreversible: estaban en publicaciones que fueron destrozadas o incineradas tras el golpe. Algunos escritos, algo posteriores, se guardaron a la espera de tiempos más propicios, y sólo empiezan a emerger ahora.

Está, por ejemplo, la puesta en papel de textos desconocidos como Sobre la ausencia, la conversación clandestina que Droguett sostuvo con un joven poeta y profesor marxista encargado de protegerlo antes de que saliera al exilio. La transcripción fue editada junto al relato homónimo que el novelista le dedicó al poeta cuando supo que éste había desaparecido: su cadáver fue devuelto sin uñas, sin ojos. Ese cuento, “Sobre la ausencia”, concluido en Italia en 1976 e impreso en una revista dirigida por Camilo José Cela, era, sigue siendo, un relato expresionista que impugna a la Junta Militar y a los más altos mandatarios de la Iglesia como aliados contra el pueblo de Chile, y cierra con una escena entre alegórica y escatológica en la Catedral de Santiago, donde, despertado por los gritos de los torturados, el Cristo empieza a vociferar con ellos, a desangrarse con ellos, a desclavarse y a descolgarse de la vieja cruz de madera que lo ha mantenido sujeto durante siglos.4

Una obra como esa no podía circular en Chile: Droguett se había convertido en escritor proscrito, y la prohibición fue refrendada “literariamente” por críticos y autores de derechas que tildaron su obra irreverente e izquierdosa de poco literaria, de “libelo”, de “inclemente fárrago totalitario”, de “injurias en vez de razones”. (“Gracias por la distinción”, apuntó él, irónico e incorregible, en otra misiva.) Pero vale la pena agregar que la censura cundió incluso fuera de Chile: eran los años epidémicos de la dictadura latinoamericana, y los militares del continente estaban coludidos no sólo en torturar y desaparecer opositores sino también en amenazar y amordazar, cuando no en asesinar, a sus intelectuales más críticos y a sus escritores más cáusticos.

Escindida de todas las instancias de valoración pública, la de Droguett se volvió una obra sin circulación, una obra escrita y sella- da en las profundidades del exilio por un autor relegado o, como diría él mismo con cierta ironía, por un escritor “más aislado que una central eléctrica a base de energía nuclear”. En los lejanos alrededores de la Central Radiactiva Droguett comenzó a sentirse entonces el efecto de una descompresión.

Las ediciones existentes de sus novelas anteriores se iban agotando —de ese hecho dan cuenta múltiples cartas en las que Droguett suplica a su corresponsal que consiga ejemplares en librerías de viejo, ofreciendo pagar por ellos “precios de divisa”—. El escritor emprende entonces la tarea de revisar y reescribir su extensa producción anterior a la espera de que se levante la censura y su obra pueda ser rescatada como lo que es: una obra coherente y maestra. En esos mismos años europeos se sabe que redactó además algún ensayo breve, concluyó alguna nouvelle de aparición póstuma (La señorita Lara, 1979) y emprendió la más política de sus obras: un novelón de quinientas páginas contragolpistas que se llamaría Matar a los viejos, cuya publicación en España fue repentinamente cancelada.

Cuesta comprender ahora que esto sucediera en la movida era de apertura tras la muerte del dictador Francisco Franco, pero el editor español no dejó pasar esa novela que trazaba el final de otra dictadura: Matar a los viejos abría con una escena puesta en un futuro ficticio, con un Pinochet ya destituido, además de degradado, enjaulado como un gorila decrépito, vuelto patética atracción de zoológico al que ya nadie mira ni menos teme. Ese “régimen gorila” se había terminado en el presente de la obra (no en Chile, donde quedaban años de “gorilismo”). Pero no fue la implacable parodia lanzada contra Pinochet y sus secuaces (o no eso, solamente) lo que complicó las cosas para Droguett ante su editor, sino lo que quedaba fuera de la alegoría: la dedicatoria en la que el autor acusaba a los miembros de la Junta Militar de la muerte de Salvador Allende. Con la novela ya compuesta y galeras ya revisadas, Droguett argumentó que el libro empezaba en la primera línea y que esa inscripción era parte necesaria del manuscrito.

Esas 26 palabras le costaron la publicación de la novela, su más larga, la última ficción escrita por Droguett a catorce años de su muerte.

Cuando por fin volvió a encenderse en Chile la luz —una luz deslavada y difusa, una luz pastosa, opaca, lo contrario de la luz necesaria en aquello que llamamos entonces y todavía, tibiamente, tontamente, la transición a la democracia—, su voz de alarma se había sumido en cierto olvido ceniciento.

Al morir, en 1996, sólo un diario chileno dio cuenta de su deceso en la lejanía suiza. Tiempo antes, una enciclopedia de literatura ya lo había dado por muerto.

III

La fuerza radiactiva de Carlos Droguett emerge hoy convocando a una nueva generación de lectores comprometidos con la realidad. Junto a las reediciones de los mencionados textos de corte político aparecen otras más íntimas pero igualmente devastadoras, vehementes y viscerales, como esta Patas de perro que tenemos entre manos: una novela que por años ha sido lectura de secreto culto (recomendada de boca en boca) y de difícil consecución (pasada de mano en mano, vía fotocopias), una novela que promete correr con mejor pie ahora que sale del redil chileno auspiciada por Malpaso. Pero quizás resulte inapropiado o hasta equivocado oponer P–tas de perro a las aludidas obras políticas, porque toda su obra, de inicio a fin, se equilibra entre el compromiso intelectual del individuo con la realidad de su tiempo y el rechazo del código estricta- mente realista de la novela de protesta. Droguett solía decir que toda novela es “expresión de la vida y no fuga de la vida”, y que se opone siempre, la novela, a la “tergiversación de la felicidad, de la desgracia, de la alegría, de la aventura, de la desventura”. Describiera o no un asunto contingente de la realidad política, la representación escrita de la misma no podía renunciar a los vericuetos de la alegoría y de la metáfora, ni abstenerse de una prosodia febril y a ratos espesa, o desistir de explorar las complejas y hasta contradictorias corrientes síquicas de los personajes. Droguett tampoco creía que para ser realista o política, la novela debiera construirse siempre, como tantas escritas por él, sobre escenarios y asuntos históricos inmediatamente reconocibles.

Hay, en efecto, narraciones suyas más acotadas, en las que la realidad social se asoma de un modo más privado pero no por eso menos político. Tanto en Patas de perro como en La señorita Lara (escrita quince años después) el autor decide cambiar de estrategia y novelarse a sí mismo, usar su biografía como seña y señuelo de una historia verdadera. Desde las bambalinas de la escritura surge con desparpajo un personaje, Carlos, que apunta a Droguett sin convertirse completamente en él: su nombre es una máscara que revela a la vez que oculta. Asimismo, los momentos biográficos que se res- catan del olvido, o se olvidan desde el recuerdo, son para apuntar a algo que se perdió o a alguien que se ausentaría para siempre, indicando siempre que la escritura da cuenta menos de la posibilidad de revivir que de la imposibilidad de retener.

La temprana muerte de la madre, por ejemplo, por tuberculosis, que se recuerda o se reconstruye en ambas novelas y en alguna crónica como episodio fundamental de su infancia y como escena fundacional de su escritura, se cita en unas tristísimas líneas de Patas de perro: “Estaba atardeciendo y mi madre se moría, ahí estaba el doctor con su enorme cabeza monstruosa y rapada, mirando como un imbécil hinchado, mirando con estupor el rostro enjuto de mi madre, mirando la neblina que descendía afuera a unos pasos del lecho”. A continuación aparece la trágica tos materna, junto al mar, y esa tos queda inscrita en el imaginario novelístico de Droguett como signo del mal en sus peores personajes; aquí, pegada al médico: “Tosía el doctor, tosía justo al lado del lecho de mi madre, ella tenía grandes ojeras y respiraba apenas, entreabriendo la boca para quejarse bajito”. Y a esa escena sombría se opone la llegada del padre, “elegante y contento, sin arrugas su ropa, sin arrugas su cara, parecía florecido, barnizado por el suave sol de más al norte, parecía venir llegando desde la primavera, desde las rosas y las dalias, mi- raba enteramente al doctor, lo saludaba alegre, casi sarcástico, miraba allá en el fondo a mi madre, hundida en el otoño, hundiéndose hacia el invierno”.

La displicencia del marido deviene ausencia paterna: al padre se lo esperará ya para siempre con desasosiego en las largas tardes de una infancia ya huérfana. Ese viejo dolor, que también figura al inicio de la crónica autobiográfica Materiales de construcción (1968), escrita poco después de Patas de perro, es el que se intenta recuperar cuando los escritos protagonizados por Carlos van en busca de “los elementos que formaron o deformaron” su infancia. El Carlos ya adulto de Patas de perro le cuenta al niño de piernas caninas, a quien el personaje de la ficción ha acogido como padre adoptivo, que él, Carlos, solía ir al colegio por “una calle que conocía todos mis secretos y mis vagos sueños, que me había visto triste, alegre, esperanza- do, desesperanzado, sano, enfermo, caminando siempre a pie, […] mi madre ya había muerto y estábamos muy solos mis hermanos y yo, yo más solo que nadie”. En La señorita Lara, ese otro Carlos, acaso el mismo, relata un deseo semejante y urgente de que hubiera alguien, el padre, esperándolo: el resentimiento acumulado desacomoda el recuerdo de la ficción y el padre acaba convertido en el asesino de la madre.

Hay derivas impuestas por las necesidades de la imaginación en cada libro, pero después hay además repasos casi exactos de lo que el autor cuenta por vez primera en Patas de perro. Se trata de ladrillos, cementos, clavos y otros materiales de construcción novelística —materiales constructivos, insisto, no meras verdades—: por más que Droguett haya dicho que Patas de perro era “la novela más cercana a su alma”, las apariciones de ese Carlos autoficcionalizado deben ser leídas con cautela porque, a la vez que se amarra una semejanza, a la vez que se propone un parecido y se señaliza una memoria, el relato consigue deshacerla, destruyendo lo biográfico al insertarlo dentro de la trama ficcional y volver los hechos “sombras en un recuerdo que era sólo palabras”.

Este escepticismo sobre la transcripción de una verdad absoluta en el texto, esta idea de que la escritura es un modo del olvido, es un asunto central en Patas de perro. En el inicio mismo de la novela Droguett acierta a decir, a través de Carlos, que rememorar es dar curso a la desmemoria, que se escribe, incluso, para desactivar definitivamente un dolor insostenible. “Escribo para olvidar”, asegura el alter ego del autor en el párrafo de apertura, para agregar a renglón seguido: “Esto es un hecho, necesito meter un poco de tranquilidad en mi alma”. A continuación reconoce que deshacerse de aquello que duele es, además, una manera de destruir lo único que le da sentido a su seguir viviendo: “Sólo por eso escribo, para echarlo de mi memoria, para borrarlo de mi corazón, tal vez después decida morirme o no vivir, porque él, su figura menuda y pálida, con ese aspecto sucio del sufrimiento, era lo único que me ataba a este mundo, a esta silla, a este trozo de madera en que escribo”.

IV

¿Qué es aquello que se intenta recordar-para-olvidar, aquello que al dejar por escrito adquiere una paradójica realidad en Patas de perro? ¿Es que Carlos intenta eliminar de su memoria la existencia de ese ser en cuyo cuerpo se urde lo humano y lo canino? ¿O será que al olvidarlo, al negarlo, al matarlo (en la simbólica manera del olvido), lo que intenta hacer Carlos es salvarse a sí mismo mediante el sacrificio de otro?

Quizás convenga aclarar que el Carlos de esta novela —a diferencia del Droguett de la vida— es un escritor sin obra conocida que emprende un camino alternativo a la convención social de su épo- ca. Se dice a sí mismo que busca una casa apropiada y una mujer adecuada (esa “mujer con nombre de ciudad” de la que no está enamorado) para contraer matrimonio y fundar una familia pero, en vez de paliar su aislamiento de manera programática y burguesa, lo que hace es adoptar a un niño. Un niño pobre de patas perrunas llamado Roberto (como el hermano más cercano y más sarcástico de Droguett). Un hijo de familia proletaria, de trece años, cuyo padre ha rechazado, cuya madre no ha sabido defender y cuyo farmacéutico ha intentado convertir en atracción de feria, en negocio, en complicidad con el padre. Un ser extraordinario cuyos vecinos han hostilizado, cuyo profesor ha agredido y casi asesinado a cuchilla- das en una fiesta de disfraces.

Adoptar a ese niño que la mujer “con nombre de ciudad” también objeta, y apartarlo de esa gente que pone su vida en peligro, puede leerse —quizás deba leerse— menos como un gesto de protección paternal que como un modo vicario de salvar su propio pellejo, este hombre, Carlos, tan solitario y cada vez más sospechoso en su condición de artista sin obra, sin reconocimiento social. Por- que si todo artista, todo verdadero escritor, es un renegado, un pensador arisco e incómodo, un ser contrahecho, más lo será si no logra probarse a sí mismo ante los otros con su obra, legitimarse “como corresponde” en su ciudad letrada. No sorprende, entonces, que mediada la novela, Carlos le confiese a su hijo adoptivo que él es su doble en la deformidad: “Tú tienes patas de perro, tú tienes patas visibles de perro, pero yo las tengo espirituales, yo las tengo en el ánimo y en el alma, somos dos hombres incompletos, dos perros aún no terminados en vez de uno”.

El autor de la novela habla a través de Carlos, como un hombre a medias, como el casi niño salvaje que es todo escritor no validado socialmente (o invalidado), un ser que se resiste a ser domesticado por la institucionalidad, un quiltro de la cultura que vaga, con sus propias patas de perro callejero, por la periferia de la república letra- da, amenazado por su entorno de la misma manera que el niño-perro que lo acompaña. Pero hay una diferencia, o dos, y es que Roberto, o Bobi (este apodo es también un medio nombre), tiene apenas trece años y no posee más recursos que sus “piernas proletarias, hijas de la miseria, hijas y nietas y bisnietas de la miseria, hijas de un borracho y de unas lágrimas” para oponerse a las instituciones que lo cercan exigiendo que deje de ser él mismo, e intentando, en vano, volverlo “estúpido y totalmente normal, perfectamente, insípidamente normal”. Lo que requiere Roberto, diagnostica algún personaje de la novela, es “una civilización no de seres humanos, sino de seres como él” porque para un cuerpo extraño no hay escondite: “Bobi no será nunca feliz, nació deforme como los artistas y, como la de los artistas, su deformidad es perfecta. Ésa es su maldición”.

Su maldición es su diferencia: alrededor suyo se alzan la sociedad y sus instituciones “productoras y censoras de normalidad”, precisa la novelista chilena Diamela Eltit al escribir sobre esta no- vela que ha encabezado su canon literario. Ellas, las instituciones, son la fuerza antiheroica de esta novela en tanto se proponen civilizar la barbarie, domesticar lo salvaje, curar lo enfermo, aplacar o apartar todo signo de locura, destruir los desórdenes del arte si se apartan del orden de la cultura. Como sistemas de vigilancia y exclusión que también son, las instituciones intentan acallar y suprimir todo cuerpo que busque inscribir otra subjetividad e incluso la pregunta por una identidad diferente. ¿Qué soy?, ¿quién soy?, se pregunta Bobi. La propia pregunta se vuelve subversiva porque indica que existe esa diferencia y singulariza siempre a quien se atreva a formularla.

Una tras otra, las instituciones intentan sus ajustes, pero si la intervención no surte efecto disciplinario lo que queda es la eliminación de aquello que impide el restablecimiento del orden. Ése es el nefasto recorrido que realiza Roberto, ése es el camino que le toca: la institución de la familia proletaria lo distingue como signo evidente de su estigma, lo aparta y al distanciarlo justifica su transformación en un objeto comercializable que compense la pérdida que el niño-perro ha provocado con su mera existencia. La escuela es otra instancia de desaprobación y de disciplinamiento, pero el cuerpo de Bobi no puede ser amaestrado, su ser se resiste entero a la sumisión que impone el sistema docente en aras de su transformación en ciudadano obediente. Como rebelde, Bobi recibe un castigo tras otro: sus ejecutantes varían (aunque son siempre hombres), van del padre al profesor y los sigue el teniente de la policía, quien sospecha (y es fundada su presunción) que Bobi ha sido quien soltó a todos los perros del barrio de su encierro aun sabiendo, como le advierte Carlos, “que la comisaría, la cárcel, son como el hospital, cuando se vuelve a ellas es siempre peor”.

La mitad “salvaje” de Bobi le impide pactar con la cultura, con su ímpetu represivo. Sus piernas —“soberbias piernas de perro, robustas y orgullosas, enhiestas y casi fieras”— quieren correr hacia delante, quieren vivir libremente y a pesar de todo, no sentarse en sillas que no le corresponden; su boca quiere comer carne cruda sin que esto suponga una anomalía. Esa energía instintiva, pulsional, lo vuelve “portador misterioso de una revolucionaria forma de ser humano” que se resiste a la anulación de su ser extraordinario y re- chaza la condena sumaria que le cae encima para encarcelarlo o destruirlo. Y Carlos, el padre-doble del niño-perro, se queda siempre atrás: intenta ayudarlo buscándole otra casa, otro barrio, otras calles, otra vida: torpes soluciones porque él, por más que sea un escritor fallido, un paria de la sociedad, sigue perteneciendo a la descripción que la cultura hace de los hombres y está sometido, de manera directa e indesmentible, a esas normas.

Y Bobi acaba comprendiendo que las instituciones los apartan, a ese padre generoso pero completamente humano y a ese niño que él es, medio perro. Comprende que será sacrificado si no vela por sí mismo: debe ya para siempre eludir toda casa y toda escuela, el hospital, la comisaría y la cárcel, y acaso sobre todo la perrera municipal, porque la perrera, a diferencia de todos los otros espacios institucionales, no ha sido creada para disciplinar o domesticar; es, en palabras de Ariel Dorfman (otro admirador de esta novela), “los hornos de Auschwitz para perros”.

V

Porque esta desaforada novela no narra, simplemente, la historia del encuentro entre un escritor alienado que intenta salvarse y un niño-perro perseguido que intenta escapar, no. No es sólo una infancia rota la que anima esta novela. Hay algo más en el telón de fondo de la trama: el aliento sobrecogedor del siglo pasado, el tufo mortuorio de las instituciones creadas a lo largo y ancho para excluir y aniquilar de manera sistemática y eficiente a todos los otros que disienten o se desajustan de la norma. En Patas de perro Carlos Droguett trasciende su gesto autoficticio para hacerse testigo, dentro y fuera de lo escrito, de una época espantada por el siniestro modelo del campo de concentración atiborrado de huesos quema- dos y cenizas de seres deshumanizados a los que alguna vez se calificó de meros perros. Anticipándose a la idea planteada ahora por el filósofo Giorgio Agamben, Droguett apunta en esta novela, y a lo largo de su obra, que nuestras democracias (y por qué no agregar, nuestras tiranías) operan según lógicas de exclusión que, en distintos momentos y en distinta medida, no sólo trabajan para cooptar o censurar la voz corrosiva del intelectual crítico sino que se disponen a eliminar al pobre, a la enferma y al inválido, a la comunista, a la revolucionaria y al negro y al disidente sexual, al gitano o al judío y al palestino y al armenio, a la musulmana, al inmigrante.

Y me digo, ya cerrando estas líneas para dar paso a la novela, que a menudo los sobrevivientes del horror han preferido acabar sus vi- das, o sus muertes, de manera solidaria y silenciosa con las víctimas de esos holocaustos y los que están en camino: en forma de ceniza. Sin más que un letrerito mal puesto. Sin más que unas cuantas palabras, apenas un nombre propio algo indecoroso y asordinado junto al inodoro.5

• Prólogo de Patas de perro, de Carlos Droguett, novela recientemente publicada por Malpaso Edicones con cuya autorización se reproduce aquí.

Lina Meruane Boza (Santiago de Chile, 1970) es una escritora y docente chilena. Su obra, escrita en español, ha sido traducida al inglés, italiano, portugués, alemán y francés. En 2011 ganó el Premio Anna Seghers por la calidad de su obra, y en 2012 el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, por su novela Sangre en el ojo.

Lina Meruane Boza (Santiago de Chile, 1970) es una escritora y docente chilena. Su obra, escrita en español, ha sido traducida al inglés, italiano, portugués, alemán y francés. En 2011 ganó el Premio Anna Seghers por la calidad de su obra, y en 2012 el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, por su novela Sangre en el ojo.

NOTAS

1. Carlos Droguett era un estilista que desconfiaba del mero “estilo”: se oponía a los novelistas “masturbadores” de la escritura —Mario Vargas Llosa, decía, es uno de ellos— porque escriben “con estilo”, pero sin lograr que el texto rezume sufrimiento, angustia, violencia, dolor, muerte.

2. Aunque muy distintas, Patas de perro es deudora de Hijo de ladrón (1950), emblemática novela de Manuel Rojas. Ambas están protagonizadas por un niño desarraigado que porta un estigma de orden social, y ambas se ven interrumpidas por un relato intercalado (injertado, podría decirse para Patas de perro), escrito en cursivas, que opera como señal de un desajuste, de un dolor.

3. Aprovecho esta pata de página para señalar que Droguett se adelantó a su época como escritor beligerante. Fue tan implacable con la literatura chilena de la predictadura como lo sería, décadas después, en plena posdictadura, ese otro escritor despatriado e inagotable que fue Roberto Bolaño. Pese a no haber nombrado nunca a Droguett entre sus precursores, no sería extraño que Bolaño, voraz lector, lo hubiera leído. Lanzo aquí la sospecha de que debió importarle la figura provocadora, la prosa temeraria y la incombustible energía de su prosodia. En los gustos literarios hay, sin embargo, menos sintonía: Droguett atacó desmedidamente la poesía de Nicanor Parra, héroe absoluto de Bolaño, e impugnó la figura de otro grande, Pablo Neruda, aun- que menos por su escritura que “por el tipo que fue humanamente Neruda”. Bolaño no despreciará la poesía de Neruda sino más bien su influencia, el hecho de que Neruda fuera un “sol muerto” sobre el cual giraba el campo literario chileno. Y en cuanto a José Donoso, ambos le reconocieron mérito a sus tres grandes novelas y coincidieron en considerar el resto de su producción como obra menor.

4. Anoto aquí una intuición para quien quiera seguirle la pista: la cercanía intertextual entre la obra de Carlos Droguett y la de Roberto Bolaño. En Todas esas muertes (1971), premiada novela de Droguett, el asesino en serie francés avecindado en Valparaíso, Emilio Dubois, se encuentra con el desfalleciente poeta chileno Carlos Pezoa Véliz. Es imposible pasar por alto cierta coincidencia entre el argumento de esta novela y la parodia que Bolaño hace en Monsieur Pain del encuentro, en París, entre Pain y el moribundo poeta peruano César Vallejo. La simetría es sin duda imperfecta pero se suma un detalle que quizás sea la pista de un homenaje cifrado: el título original de esa novela de Bolaño era La senda de los elefantes (1984), un calco de otro título de Droguett, El cementerio de los elefantes (1971). Importa añadir que el mencionado relato, “Sobre la ausencia”, acaba en una verdadera tormenta de sangre y mierda que recuerda un título desechado por Bolaño en la edición de la novela que acabó llamándose Nocturno de Chile (2000). Pero hay más: en la conversación sostenida con el poeta Ignacio Ossa en el libro Sobre la ausencia, Droguett asegura que “la única antología que podríamos hacer ahora en Chile […] es la antología de asesinos, de soplones, de traidores, de aventureros”. Ése es, precisamente, el proyecto que emprende Bolaño en La literatura nazi en América (1996).

5. El hecho es que Droguett fue incinerado. Con posterioridad sus cenizas y las de su mujer fueron trasladadas al Cementerio General de Santiago, donde una bella lápida consigna la muerte de ambos con una cita de Patas de perro: “El ser humano se compone de un hombre y una mujer”.

Posted: December 5, 2016 at 10:37 pm