Vida de mis libros

Edgardo Bermejo Mora

|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

1. Le debo a mi tío Salvador Mora –un admirable profesor normalista que murió con ochenta años en 2022– el primer recuerdo que tengo de una biblioteca como un proyecto personal, un pacto amoroso e íntimo entre el lector y sus lecturas.

Más que libros que se acumulan con esmero, las bibliotecas personales, y aún más, las bibliotecas de autor, son un desfile de experiencias y emociones que se multiplican y modifican hasta ocupar un espacio racional e inteligible en las repisas que ocupan. Contienen no menos el DNA intelectual de su constructor, que las cicatrices y los itinerarios de una vida. Especialmente la biblioteca de un escritor es, a fin de cuentas, una biografía por escribirse. Escrituras encuadernadas que anticipan o determinan otras probables escrituras.

En su juventud, cuando yo era niño, mi tío edificó con tenacidad magisterial la primera biblioteca de la que yo tenga recuerdo. Por modesta que esta fuera, comprendía un cúmulo de títulos y colecciones que logró reunir gracias a sus visitas regulares al quiosco de periódicos la esquina –esa suerte de librerías ambulantes que enriquecen la geografía cultural de toda ciudad–, a la Feria del Libro del Palacio de Minería, o a la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, a la que se llegaba en trolebús desde el metro Taxqueña.

Había también en ese tiempo vendedores de enciclopedias a domicilio que las ofrecían en abonos. Mi tío era un cliente habitual de esos señores de traje y portafolio que de cuando en cuando tocaban el timbre en casa de la abuela, donde yo pasé la mayor parte de mi infancia. Se sentaba con ellos en la sala a revisar el catálogo y negociar el monto de las mensualidades y los plazos a cubrir, cuando aún no existían las tarjetas de crédito, o no al menos en nuestra casa. Los pagarés llegaban por correo junto con publicidad de nuevas ofertas editoriales, y había que acudir al banco cada quincena para liquidarlos. Así se hizo, entre otros, de los 10 volúmenes verde botella del México a través de los Siglos en la versión facsimilar de la editorial Cumbre, una de las colecciones de ornamento que lució como un signo aspiracional inconfundible en las repisas de una buena parte de la clase media mexicana de los años setenta; compró también los diez volúmenes de la Historia Universal de Jacques Pirenne en la edición de Grolier, que pesaban cada uno como si hubieran sido impresos en papel de plomo.

Mi madre, la hermana de mi tío y maestra de primaria también, se convenció que ambas colecciones debían por igual formar parte de sus quincenas y así fue como llegaron a nuestra casa –quiero decir, al mueble de la sala donde convivían tomos forrados de plástico y figuritas de porcelana–, y posteriormente a mis libreros de adulto.

La de la historia de México –en la visión triunfalista del liberalismo decimonónico– la llegué a consultar con especial atención mucho tiempo después, en mis años universitarios como estudiante de historia. De cuando en cuando aún regreso a ella. Los tomos de Pirenne, en cambio, y especialmente los últimos dos destinados al siglo XX y las dos guerras mundiales, inundaron con sus fotografías -bélicas, épicas, o aterradoras- mis ojos atribulados de niño, aunque nunca más los volví a consultar.

Hasta que hace unos años, cuando mi hijo estudiaba primero de secundaria y tenía que hacer un trabajo sobre la Segunda Guerra Mundial, decidí mostrarle el tomo VIII de mí Pirenne. Esa tarde ocurrió algo fantástico. En cuanto abrí el volumen me transporté en el tiempo. No a los años de la Segunda Guerra Mundial, sino a la década de los setenta. No era yo el que se reencontraba con esas fotos en blanco y negro, sino mi yo de la infancia: un niño gordito, de lentes, que le gustaban las papas, los gansitos, las caricaturas del canal 5 y las fotos belicosas de la enciclopedia de Pirenne. Sentí el mareo y la embriaguez no de quien abre un viejo volumen que aún huele a lo que olía cuarenta años atrás, sino de quien atraviesa a otra dimensión. El niño que era desapareció al momento de cerrar el volumen. De nuevo adulto, caminé con el libro en mis manos al cuarto de Sebastián. Mi hijo apenas y le hizo caso, prefirió terminar su trabajo acudiendo a la Wikipedia. No descartó que un día cualquiera, al abrir uno de los 10 volúmenes de Pirenne, en alguna de sus páginas se encuentre la puerta a otra dimensión, un atajo irrevocable a mis años infantiles.

2. Hacia 1976 yo tenía 9 años, una caja de cartón repleta de comics, algunos juguetes, y la compañía en ciertas tardes ociosas de los relatos breves de El Nuevo Tesoro de la Juventud (otra vez, Grolier), o de las ilustraciones fascinantes del Diccionario Enciclopédico Bruguera, que mi madre reunió fascículo a fascículo por espacio de dos años, para luego encuadernarlos en cinco volúmenes que se agregaron, como todos los demás, a la vitrina del comedor. Mi padre tenía 33, cuatro o cinco enciclopedias que adornaban la casa e iluminaban mis tardes, una carcacha que se descomponía a cada rato, muchas deudas, y la urgencia de conseguir dinero para que el armatoste que nos transportaba todos los días no terminara por desvielarse.

Un sábado por la mañana bajó las enciclopedias de sus repisas, las apiló en sus respectivos tomos como altivas torres del conocimiento, y las amarró con mecates. Esa mañana lo acompañé al Monte de Piedad -recuerdo, no sé por qué, que estaba en Tlalpan, ya muy cerca del Centro Histórico de la Ciudad de México, en el tiempo en el que sólo le llamábamos “el centro”-. Había tomado la decisión de empeñar el patrimonio bibliográfico de la familia para salvar la movilidad del clan.

Fumaba sin parar en el camino mientras intentaba explicarme lo que estábamos a punto de hacer. Entendí que empeñar -vaya verbo- se trata de vender sin vender, lo más parecido a un trueque temporal. Cuando salimos y subimos de nuevo al carro puso en mis manos la boleta de empeño con la seguridad de quien acababa de resolver un entuerto automotriz mayor. Con sus escasas letras, distribuidas en un papel rosado estampado con un sello, aquella papeleta valía por ciertas refacciones costosas del automóvil, y por los cientos de miles de letras que a partir de ese momento le pertenecían temporalmente a la nación. Estoy seguro que los recuperó, porque de otra manera ni los tomos de Pirenne, ni los coordinados por Vicente Riva Palacio, hoy se contarían en el censo escrupuloso de mi biblioteca.

3. No sólo enciclopedias y diccionarios. Había también en las repisas del tío Salvador la muy variopinta y amigable colección “Club Bruguera”, en formato de bolsillo con pasta dura de cartón, lomo negro, y portada a un solo color, por donde desfilaron autores que iban de Truman Capote (A sangre fría), a Julio Cortázar (El perseguidor y otros relatos), de D.H Lawrence (Mujeres enamoradas) a Juan Goytisolo (Para vivir aquí).

O bien los “Clásicos” de Aguilar que abarcaban de Homero a Dante, de Balzac a Tolstoi, de Shakespeare a Cervantes. Contenían aquellos tomos enanos y gordos de Aguilar, de color café oscuro y una lengüeta de tela cocida a modo de separador, páginas tan delgadas –casi translucidas– y letras tan pequeñas, que me resultaban poco hospitalarios y fatigosos. Como si tratara de ejemplares de la Biblia. Tenía también mi tío buena parte de la colección de los Clásicos de Grolier-Jackson, más amigables que la de Aguilar, de tomos severos color guinda, páginas de mayor gramaje y letra más decente, en cuyo comité de selección -eso lo supe mucho después- participó Alfonso Reyes.

Muy dueño y señor de sus aficiones lectoras, un espacio completo de aquella biblioteca del profesor Salvador Mora lo ocupaban las novelas de Luis Spota, otro los de pedagogía marxista e historia de México contada en monitos por Rius para la editorial Posada, y otro más con los cuadernillos coleccionables del Selecciones del Reader´s Digest.

Con todo esto armó lo que podemos reconocer en toda forma como una biblioteca. Desde que murió, mi tía Martha, su viuda, me ha invitado a visitar la ya muy disminuida y trasquilada biblioteca de mi tío para llevarme lo que yo quiera. No me he atrevido. Las bibliotecas personales son, también, una sepultura que se resiste a la profanación.

4. El virus de los libros que contagió al tío Salvador logró propagarse a mi casa, aunque no con la misma virulencia. Era él quien surtía de lecturas a mi padre, otro profesor normalista de lecturas apasionadas, aunque un tanto inestables y discontinuas. De cuando en cuando lograba sustituir sus arduos afanes de televidente de series policíacas en la barra nocturna de canal 5, por la lectura voraz de una novela. Cuando eso llegaba a pasar se sumía por horas en la sala de nuestro departamento, mientras recorría las páginas con voracidad y fumaba, hasta cruzar la media noche. Lo escuché reír, carcajearse, mentar madres, o suspirar, mientras se abismaba en la lectura con la versatilidad temperamental de quien se involucra deveras con el libro que tiene en sus manos.

Así leyó, por ejemplo, el Palinuro de México de Fernando del Paso. No deja de admirarme siendo una lectura mayor, diríase que para iniciados. Conservo ese volumen en la primera edición de Joaquín Mortiz de 1977 –con ilustración de portada del propio del Paso– de modo que tenía yo 10 años cuando vi a mi padre apagar el televisor y encender una novela. Ese volumen, como muchos otros, es ahora un personaje con identidad y biografía en las repisas de mi propia biblioteca. No es un libro, es un pedazo de mi vida, una extensión encuadernada de mi piel, un resumen voluminoso de mis días y de mis años.

El 18 de junio de 2017 el profesor Edgardo Bermejo –mi padre, “el otro de mi sangre y de mi nombre” como escribiera Borges- me contó que un neurólogo le había informado que la pérdida gradual de la memoria, algo de lo que se había quejado por esos días, podría deberse a una alteración cardiovascular. Era apenas una sospecha sin nombre, una alerta temprana de diagnóstico reservado, que entonces preferí desestimar. Siete años después ya no me reconoce. Hace tiempo que dejó de hacerlo. Soy un extraño para él. Su memoria, extraviada para siempre, se preserva ahora en nosotros, en las dos familias que formó. Somos nosotros quienes asumimos hace tiempo el papel de los guardianes de una identidad perdida sin remedio en un cuerpo que aun late, respira y se alimenta, pero que habita en el limbo del olvido más radical e implacable. Sigue siendo él, pero ya no es él.

Un día lo visité cuando aún me reconocía vagamente y le llevé nuestro viejo Palinuro, imaginé que el verlo de nuevo podría detonarle algún recuerdo. Lo miró en silencio e impasible, ya fuera del alcance de sus neuronas. Cruel paradoja: el libro de Del Paso, un despliegue verbal mayor que aspira a agotar el lenguaje en sus páginas, mirado como un artefacto extraño por un hombre al que ya se le habían marchitado casi todas las palabras.

5. Otro personaje que conocí sin leer en la infancia y me reveló sus páginas cuando terminaba el bachillerato es el tomo amarillo de lomo negro correspondiente a la segunda entrega de la ya citada colección “Club Bruguera”: la Nueva antología personal de Jorge Luis Borges. Leí, releí y subrayé ese pequeño volumen hasta convertirlo en un objeto personal, más que una camisa, unos zapatos, o unos lentes. Viajó tanto conmigo y admiró a mi lado tantas cosas –como mudo testigo de mi vida–, que si un día lo saco de la repisa y lo deposito en el suelo sospecho que caminaría sólo.

No es el caso de mi Poesía en Movimiento, la antología de Paz, Chumacero, Pacheco y Aridjis en la reedición de Siglo XXI de 1982 –la primera es de 1966– que compré a mis 18 años en la librería Salvador Allende de Copilco. Es un libro tan felizmente manoseado por décadas, que, si procedo a lo mismo, y lo saco de la repisa, se despanzurraría y deshojaría sin remedio. Un veterano de guerra sin portada, con las páginas desprendidas y reinsertadas en desorden, con anotaciones, subrayados y malos poemas míos entre sus márgenes. Manchones, retorceduras y garabatos como medallas al mérito por sus hallazgos generosos para mis ojos juveniles. En los años que estudié en la facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pasaba a menudo frente a la casa de la Editorial Siglo XXI en Cerro del Agua. Cada vez que lo hacía refrendaba el afecto por mi antología.

No es una metáfora, ni un cumplido para Borges, cuando afirmo que mi Nueva Antología Personal es un objeto con vida propia. Presiento en realidad que la tiene. Hace un par de años me topé con un hermano gemelo de mi libro en un puesto de usado del mercado de La Lagunilla. Estaba en perfecto estado, como recién salido de la imprenta. Aún conservaba su emplayado original, amarillento y agrietado, un verdugo de plástico que por más de tres décadas asfixió “ciertas páginas válidas” de un escritor ciego.

Lo compré por unos cuantos pesos. El precio era tan bajo como el de los libros cuyo valor se tasa por kilo, y el mío pesaba 200 gramos. Frente a él, mi viejo volumen de la antología de Borges parecía un pariente en desahucio con las páginas oscurecidas, resecas, craqueladas, y mis subrayados: antiguos y borrosos, materia de paleógrafos. Al regresar a casa coloqué el volumen nuevo a un lado de su gemelo en edad de jubilación. Nuevo en apariencia quiero decir, porque ambos tendrían la misma edad, pero muy distinto kilometraje recorrido.

Algunas semanas después alguna curiosidad me llevó a buscar mi antología en su lugar acostumbrado, pero el pariente viejo –uno de mis libros más preciados– Ya no estaba. Lo buqué por meses en ese laberinto de papel que es una biblioteca en permanente expansión –un universo de tinta y papel–. Como si mi viejo Borges se hubiera ofendido por la presencia del otro Borges, del nuevo, y en protesta decidiera esconderse por ahí, en un plano imposible del laberinto. Como si esta trama de diálogo y desencuentro entre dos antologías fuera la versión en paralelo del texto memorable donde Borges dialoga y discrepa con Borges.

“Al otro, a Borges es a quien le ocurren las cosas. (…) De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVII, las etimologías, el sabor del café y la prosa Stevenson; el otro, comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil; yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura, y esa literatura me justifica”.

Al otro, al viejo Borges, comprado por mi tío Salvador en la librería Gandhi, le disgustó el otro, el Borges pendenciero de ese arrabal que es La Lagunilla. Hace poco por fin lo encontré. Se había ido a refugiar entre un par de tomos gruesos de las obras completas de su amigo Alfonso Reyes. Le corresponde al azar, no a mí, explicar cómo llegó ahí.

“Ordenar bibliotecas -escribe Borges en el poema titulado Julio de 1968- es ejercer de un modo silencioso el arte de la crítica”. En ese poema en homenaje a su propia biblioteca afirma: “el hombre dispone de los libros/ en los anaqueles que aguardan/ y siente el pergamino, el cuero, la tela /y el agrado que dan/ la previsión de un hábito / y el establecimiento de un orden”. Especula entonces sobre la distribución de títulos y autores y cuando se encuentra con los volúmenes de Alfonso Reyes afirma: “… y a Reyes no le desagradará ciertamente la cercanía de Virgilio”. Lo dejé ahí desde entonces, no me atreví al desacato. Algo conversarán de un tomo a otro don Alfonso y don Jorge Luis.

6. Fue también mi tío Salvador, aún soltero y cuando todavía vivía en casa de la abuela, quien me regaló mi primer libro. Tenía yo seis años. Recuerdo la tarde de un sábado que regresó tras visitar la Feria del Libro del Palacio de Minería. Me llamó a la sala y sacó de una bolsa llena de libros mi obsequio: una edición ilustrada de cuentos de León Tolstoi, en versión para niños, publicada en español por la editorial Progreso de Moscú.

Aquel libro, de pasado soviético, proveniente por lo tanto de un mundo que dejó de existir, debió perderse hace muchos años. No tengo la menor idea dónde fue a parar. Sin embargo, recuerdo con precisión la trama de lo que habría de ser mi primera lectura moral:

Un niño se encarama a un árbol, donde nadie más que él cabe entre sus ramas secas, para ponerse a salvo de un oso feroz. A su amigo, que sabe que lo han dejado solo y sin escapatoria frente a la bestia, no le queda más remedio que enfrentarla. El oso, sorprendido por la entereza de aquel pequeño, se sigue de largo y los deja en paz. La valentía, la cobardía y el egoísmo representadas en dos niños vestidos de cosacos. Las ilustraciones de aquel libro seguramente eran toscas y descoloridas, -vamos, soviéticas-, pero yo las he preservado en la memoria como si se trataran de obras maestras.

Esos dibujos, el libro soviético de Tolstoi, la biblioteca en formación de un maestro de primaria, y las novelas que agotó mi padre, conforman las primeras estaciones de un largo viaje por el país de los libros y las bibliotecas que aún continúa. Ese ámbito sereno –regreso a Borges– donde al tiempo se le diseca y se le conserva de una forma mágica. No hay otra biblioteca que la memoria.

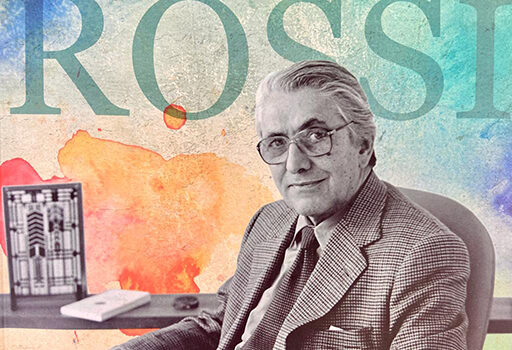

Edgardo Bermejo Mora (Ciudad de México (1967) es escritor, diplomático, historiador y periodista. Obtuvo el Premio Nacional de Novela Política, de la UdeG por su novela Marcos Fashion, o de cómo sobrevivir al derrumbe de las ideologías sin perder el estilo (Océano, 1996). Textos suyos forman parte, entre otras, de las antologías Dispersión multitudinaria (Joaquín Mortiz, Ciudad de México, 1997), y Líneas aéreas (Lengua de Trapo, Madrid, 1999). Dirigió el suplemento Lectura (1997—98),del periódico El Nacional, y ha colaborado como articulista en diversos diarios, suplementos culturales y revistas literarias. Fue corresponsal de la agencia Notimex para el Sudeste Asiático con sede en Singapur. Fue agregado cultural de las Embajadas de México en la República Popular China y en Dinamarca. Ha sido director general de asuntos internacionales del CONACULTA y director de Artes del British Council en México. Su Twitter es: @edgardobermejo

Edgardo Bermejo Mora (Ciudad de México (1967) es escritor, diplomático, historiador y periodista. Obtuvo el Premio Nacional de Novela Política, de la UdeG por su novela Marcos Fashion, o de cómo sobrevivir al derrumbe de las ideologías sin perder el estilo (Océano, 1996). Textos suyos forman parte, entre otras, de las antologías Dispersión multitudinaria (Joaquín Mortiz, Ciudad de México, 1997), y Líneas aéreas (Lengua de Trapo, Madrid, 1999). Dirigió el suplemento Lectura (1997—98),del periódico El Nacional, y ha colaborado como articulista en diversos diarios, suplementos culturales y revistas literarias. Fue corresponsal de la agencia Notimex para el Sudeste Asiático con sede en Singapur. Fue agregado cultural de las Embajadas de México en la República Popular China y en Dinamarca. Ha sido director general de asuntos internacionales del CONACULTA y director de Artes del British Council en México. Su Twitter es: @edgardobermejo

©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.

Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad. / Our contributors and columnists are solely responsible for the opinions expressed here, which do not necessarily reflect the point of view of this magazine or its editors. However, we do reaffirm and support their right to voice said opinions with full plurality.

Posted: March 22, 2024 at 10:26 am