Un Dios que siempre nos defrauda. George Steiner en The New Yorker

David Medina Portillo

La historia de los intelectuales es inseparable de las encarnaciones colectivas del pensamiento. Al anotar esto, lo sé, sólo estoy subrayando una obviedad: los intelectuales representan la vida pública de las ideas. Ahora bien, en un contexto que entendemos señalado por la vigencia de una realidad secular, cuán desconcertante resulta advertir que gran parte de esta relación ha sido una historia trágica. En efecto, para quienes hayan nacido al término de la Guerra Fría, los exterminios masivos en nombre de cualquier concepto suenan hoy a insondable brutalidad, incompatible con el actual descrédito de lo público en favor de un individualismo irreductible, versión para el consumo global de aquel venerable Constant y sus libertades negativas. Y así, cómo sucedió que en la lógica de un pensamiento heredero de la razón ilustrada y del humanismo clásico, de las bondades de la ciencia sobre los rieles de la técnica y el progreso, cómo fue –decíamos– que las ideas se transformaron en sucedáneos sangrientos de la religión, en aquellas parusías totalitarias gracias a una teología ya sin Dios. En las ceremonias ideológicas del siglo XX, palabras como libertad e igualdad universales lo mismo que raza y nación, más que afi nidades electivas exigían identidades espirituales férreas: nadie renuncia al bautismo de la fe sin exponerse a la mancha del tránsfuga o del convicto.

Paradójicamente, los vínculos de muchas de las mentes más hondas y brillantes del siglo con las saturnales de la Idea no son tan simples como parecen. Quién no conoce, en este sentido, la tranquilizadora excusa suscrita por la gente de a pie tanto como por la intelligentsia y los maître à penser de aquí o allá acerca de que las muertes y las deportaciones, los trabajos forzados y los silenciamientos sucedieron por causas nobles, bajo la esperanza de un mañana menos miserable. Por su lado, cómo conciliar las evidencias de la alta cultura europea –Heidegger en primer plano– con el determinismo biológico del Tercer Reich y su patología nacionalista. La imagen ya es un clisé: los hornos ardían al vuelo de una sinfonía con los coros a cuenta de la racionalización técnica. Y por supuesto, asomarse a estos episodios supera el interés meramente libresco. ¿O acaso la autosatisfecha superfi cialidad de la vida cotidiana actual no puede verse como la manifestación de una profunda desconfi anza hacia aquellas grandes palabras? En nombre de ellas se sucedieron los crímenes más siniestros y, cosa rara, ni el saber ni la cultura desempeñaron el rol de engrandecimiento humano que una Historia con mayúscula les había asignado. Quizá porque en este terreno y como diría Christopher Hitchens, todo lo negociado con las divinidades siempre ha acabado mal.

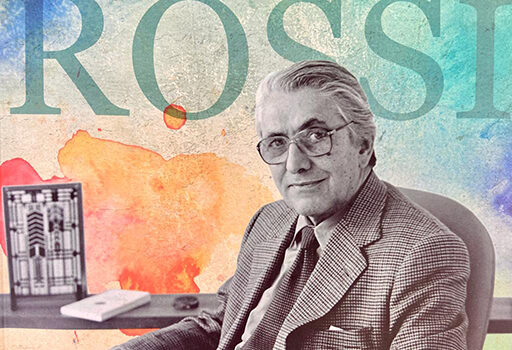

Uno de los títulos que examina el nudo de estos horrores es la recopilación de ensayos de George Steiner publicada recientemente: George Steiner en The New Yorker. Lo que sigue son las anotaciones de una lectura más bien desordenada, sorteando con difi cultad la tentación de quedarme anclado en las opiniones y revelaciones, las anécdotas y las reflexiones del autor sobre éste o aquel personaje. Se trata de un volumen de crítica literaria al modo como Steiner entiende su trabajo: jamás desligado del contexto de una crítica de la cultura en donde la historia de las ideas pasa, necesariamente, por la radiografía intelectual de una época y sus protagonistas.

En 1987 la revista Vuelta publicó un debate con el título “El destino de los intelectuales”. En ella participaron Leszek Kolakowski, Conor Cruise O´Brien y George Steiner, moderados por Robert Boyers, el editor de Salmagundi. Dos años después desaparecía el Muro de Berlín seguido por la desintegración de la Unión Soviética en 1990.

He querido recordar esta charla y estas fechas porque las ideas del autor de After Babel expresadas entonces poseen un timbre que también oímos en las páginas de George Steiner en The New Yorker, selección de textos a cargo de Boyers y en edición simultánea de New Directions y el FCE (2009). La coincidencia no es extraña ya que por estos años Steiner se desempeñaba como uno de los reseñistas de planta en The New Yorker, ocupando el sitio (de 1967 a 1997) que durante décadas mantuvo otro de los grandes: Edmund Wilson. Ahora bien, al releer sus intervenciones en aquel debate se perfi la el rostro de un Steiner apenas visto, creo, en el grueso de sus títulos más célebres. Me refi ero al considerado defensor del espíritu comprometido, es decir, al Steiner que en contra de las evidencias más dolorosas sostiene la inusitada vigencia del dilema engagé y se interroga aún: ¿hasta qué punto se equivocaron Sartre o Aragon? ¿Todo fue un error y ambos lo supieron siempre? Para Kolakowski, uno de sus interlocutores en el debate, no hay excusa posible: se trató de intelectuales “entrenados en el autoengaño y que no [veían] nada malo en mentirle a la gente”. Sin embargo, Steiner duda. Y uno se lo imagina demorando el trago de un vaso de agua mientras las miradas inquietas de O´Brien y Robert Boyers recorren la sala. Finalmente Steiner responde, visiblemente contrariado: “Estamos hablando, en suma, de un problema muy real: no sé qué puede hacer uno para evitar ciertos errores; pero las erratas de la conciencia, las equivocaciones, son a menudo ennoblecedoras…”

George Steiner en The New Yorker está compuesto por cuatro secciones que se antojan un tanto innecesarias, apartados que catalogan una mayoría de textos con aristas decididamente políticas por un lado y, por el otro, los contados momentos en donde el autor se limita al terreno de la apreciación y el saber especializados, literarios o no. Tenemos entonces el siguiente espectro según los temas: “Historia y política”; “Escritores y escritura”; “Pensadores” y “Estudios biográfi cos”. Ahora bien, salvo la última sección, más las páginas dedicadas a Satta, Pirsing, Lévy-Strauss, Ariès, Cioran, Davenport y algún otro que se me escapa, lo cierto es que la sustancia del volumen se encuentra en el lúcido close-up de una legión de intelectuales tan imprescindibles como signifi cativos por su trato con las ideologías del siglo XX. Steiner colaboró en TNY a lo largo de tres décadas (la versión digital registra 191 textos), y es de suponer que escribió sobre el orbe habitual de sus obsesiones: del ajedrez y la música a la erudición lingüística, de la crítica de la cultura y el pensamiento científi co a la literatura comparada, pasando, claro, por el canon de las letras occidentales y la historia de las ideas. Sin embargo, creo que Robert Boyers optó por una reunión dictada por los hilos de esta última y, sobre todo, por el peso de algunos de sus personajes. La elección constituye un verdadero acierto, entre otras razones porque Steiner emerge como un artífi ce del retrato ejecutado con auténtico genio, en una línea de lucidez que, por ejemplo, me recuerda a Isaiah Berlin desentrañando los abismos vitales e intelectuales en las memorias de Herzen o la llama antiliberal del saboyano Joseph de Maistre. De este modo, por las páginas de George Steiner en The New Yorker desfi lan Anthony Blunt, Solzhenitsin, Albert Speer, Weber, Orwell, Kraus, Brecht, Céline, Borges, Green, Scholem, Benjamin, Simone Weil, Russell, Canetti, Koestler, Hutchins, Chomsky, etc., contrastados todos sobre el caudal de acontecimientos y la corriente de ideas que hasta hace poco ensombrecieron nuestra historia.

“El erudito traidor”, ensayo que abre el volumen, es así una entrada ejemplar. Relata el escándalo protagonizado por el eminente Anthony Blunt, crítico de arte que, en el pleno del parlamento inglés en noviembre de 1979, fue denunciado por Margaret Thatcher como “el cuarto hombre”, integrante de una red de espionaje soviético infi ltrado en la Universidad de Cambridge. El texto es sencillamente fascinante. Apenas si repara en la cháchara de espías en conflicto para, en cambio, internarse en una reflexión a fondo sobre las posibles causas que llevaron al también consejero real (curador ofi cial de la pinacoteca de la reina) a enlistarse en las misiones de la KGB. Miembro privilegiado de la élite cultural británica, Blunt perteneció a la legendaria Sociedad de los Apóstoles, círculo también secreto que en los años 30 profesaba orientaciones abiertamente marxistas y por el que pasaron Keynes, Russell, Forster, Wittgenstein y Hobsbawm, entre otros. Se sabe que desde esa década Blunt colaboró con Moscú y pudo enviar, ya en los años de la Segunda Guerra mundial, documentos clasifi cados del Foreign Offi ce y los servicios de inteligencia del MI5 británicos. En la denuncia de la entonces primera ministra Margaret Thatcher, sus labores se especifi caron así: “No sabemos exactamente qué información pasó. Sabemos, sin embargo, a qué información tuvo acceso”. Junto con Blunt conspiraron Guy Burgess, Donald Maclean y John Philby, en lo que se conoció como Los cinco de Cambridge. Un detalle inquietante: aún hoy hay quien especula sobre la identidad del “quinto hombre”: ¿fue John Cairncross, como muchos creen? Según una hipótesis de Kimberley Cornish (The Jew of Linz), existen pruebas para afi rmar que detrás del “quinto hombre” se ocultaba nada menos que Ludwig Wittgenstein, aquel condiscípulo de Hitler (hay foto escolar) que llegó a ser uno de los pensadores decisivos del siglo XX y –dada cierta consideración suya a Stalin– invitado a ocupar la cátedra de fi losofía en la universidad estatal de Kazán.

Parece difícil identifi carse con los demonios de Blunt y de muchos otros personajes de este libro (Speer o Céline son obvios, pero también Brecht o Simone Weil…) Sin embargo, la imagen del erudito ofrece otra dimensión cuando Steiner detalla su odio a los valores liberales de la civilización occidental. En efecto, ante aquellos ojos sólo el programa de un Estado fi rme y omnipresente podría garantizar el desarrollo del Gran Arte, un estamento estricto al que Blunt le asignaba tareas sin sustituos en la historia de la humanidad. Así las manifestaciones más hondas de la sensibilidad y la inteligencia, el saber y la creación, estarían a salvo de las veleidades de la mediocridad como política del espíritu, de esa satisfacción cínica administrando la vulgarización y las capitulaciones del arte ante la codicia típica de la midcult burguesa. La cruzada internacional en contra de sociedad liberal llegarían a estar representadas –se sabe– por las soflamas del Tercer Reich y las crujías del socialismo real, las dos grandes realizaciones del pensamiento radical. Antes, sin embargo, Blunt vio en los éxitos de desarrollo de la URSS durante los años treinta, la posibilidad efectiva de un Estado educador y con sentido histórico: la República ideal del modelo platónico que, idealmente, garantizaría las manifestaciones sublimes del Espíritu.

Ahora bien, en opinión de Steiner, nada de esto tendría sentido si no nos adentramos en el verdadero centro del laberinto habitado por Blunt, a saber: el impulso libidinal del “erudito absoluto”. Esta figura, señala Steiner, es tan escasa en la historia de la humanidad como raros han sido Shakespeare, Cervantes o Dante. De algún modo, para Steiner se trata de fuerzas naturales en donde la excepcional energía física e intelectual acumulada por generaciones llega a ser “más imperiosa que la vida personal misma”. Dicho de otra manera, qué pertinencia tienen nuestras indigencias y alegrías comunes comparadas con las demandas insospechadas de la Gran Obra. Más aún, si como parece Shakespeare, Cervantes o Dante son la manifestación suprema de una civilización que, al cabo de dilatadas etapas de tanteos y logros menores, cristaliza en esos vastos tropos de la sensibilidad y la conciencia llamados Hamlet, El Quijote y la Divina Comedia, ¿cabe identificar dichas manifestaciones esencialmente impersonales con los nombres concretos que redactaron aquellas páginas? Homero es más un aleph de la humanidad que un hombre cualquiera, susceptible de ser llamado a rendir cuentas. Ahora bien, el modelo homérico del autor como realidad impersonal –cuyas evoluciones temporales asumen el rostro de un Montaigne o un Pascal, por ejemplo–, se complica al contacto de otro de los potentes combustibles del imaginario moderno: el mito de Fausto. En efecto, al interior del alma fáustica las fuerzas negativas y positivas de la creación luchan encarnizadamente ofreciéndonos el espectáculo de una voluntad bella en sus excesos. Qué importancia puede tener entonces las gracias y remilgos de cualquier Gretchen cuando el genio ha sido tocado por la llama eterna del conocimiento y la inteligencia infinitos.

En consecuencia y ante la interrogante de un periodista del Times en el sentido de que si Blunt merece nuestra condena, Steiner se confiesa incapaz de responder. Fue un traidor, aceptémoslo, parece decirnos. “Pero si Yeats tenía razón ¿los monumentos del intelecto que no envejecen son susceptibles de valoración moral o política? […] Yo, sencillamente, no lo sé.”

Hay erratas de la conciencia que nos ennoblecen… afirma Steiner en el debate que citamos al inicio. Para ser justos, allá se refiere a la legión de intelectuales identifi cados con las aspiraciones de igualdad y libertad universales, no al sombrío espectáculo de Céline o Aragon, militantes irredentos de los hornos y el Gulag. De ese modo y en un nuevo giro a las consideraciones de Bloch (Principio Esperanza), la siguiente pregunta parece inevitable: ¿podemos condenar a alguien por haber albergado aquella noble ilusión? Cualquiera que sea la respuesta, lo único cierto para Steiner es que los abismos de la moral mantienen abierto un espectro tan amplio como el número de nuestras renovadas incertidumbres. En este sentido y del mismo modo que con Blunt, Steiner no deja de inquietarse porque un poeta como Aragon, autor de los himnos de la resistencia francesa Crève-Couer, sea el intelectual que años más tarde se mantuvo sordo a las denuncias de deportación masiva en los campos de la URSS. El paisaje de luces y sombras que evolucionan en las páginas de George Steiner en The New Yorker está marcado así por los vilezas del compromiso y las variedades de la esperanza despertadas por las simbiosis entre ideología e historia. Sin embargo, cómo negar que entre los defraudados anhelos de quien actuó de buena fe y el intelectual que aún sabiendo se mantuvo firme ante el horror, las dudas de Steiner se parecen tanto al asco como a la seducción, a la condena colindando con la fascinación. De algún modo, en el interior de esa duda habita una dialectica algo equívoca que, a falta de mejor entendimiento, sólo puedo registrar como el difícil desplazamiento desde el error “ennoblecedor” al reconocimiento irrestricto de una “nobleza del espíritu” ya a salvo de toda exigencia ética: “¿los monumentos del intelecto que no envejecen son susceptibles de valoración moral?” Como si el pecado de hybris del doctor Faustus se reinventara a sí mismo emergiendo con el aura trágica del Ángel caído.

En 1950 Richard Crossman publicó en The God that Failed seis testimonios de eminencias militantes que acabaron abominando del comunismo. El autor fue denunciado como agente de la CIA ya que su libro se distribuyó generosamente entre los asistentes al primer Congreso por la Libertad en la Cultura, financiado con fondos específicos del Plan Marshal. En alguna de sus páginas Edward Said transcribe uno de los párrafos con los que Crossman argumentó su defensa a los entonces implicados: “El Diablo vivió en otro tiempo en el cielo, y quienes no se han encontrado con él probablemente no reconocerán a un ángel cuando lo vean”. Leyendo la reunión de ensayos aquí reseñada no puedo dejar de pensar cuánto se acercan las palabras de Crossman a la fascinación de Steiner por las más inesperadas resurrecciones del Ángel rebelde.

Posted: April 20, 2012 at 7:54 pm