Vida de mis libros IV. Gorila albino

Edgardo Bermejo Mora

|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

1.

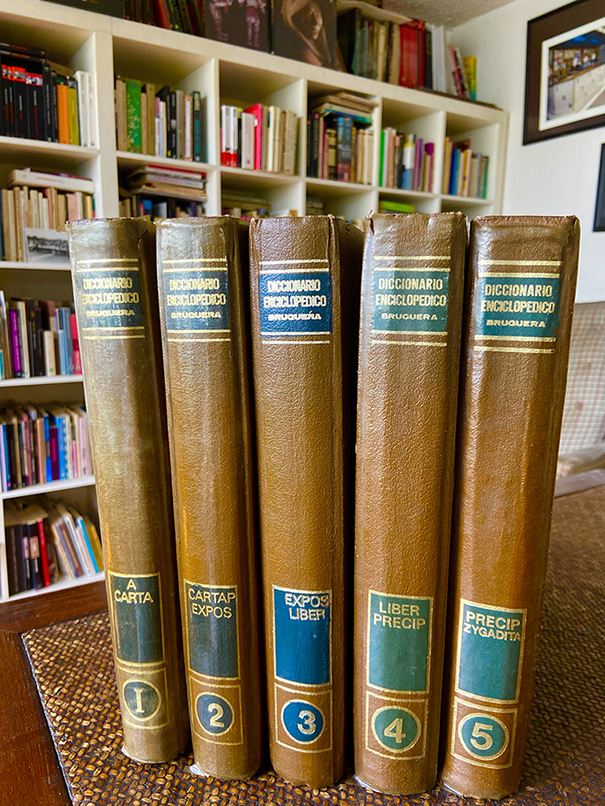

En 1978, con once años de edad, la escasez de libros en casa me deparó una sorpresa mayor: el Diccionario Enciclopédico Bruguera en cinco volúmenes, que leía con la curiosidad y el asombro de quien tiene en las manos una novela por entregas. Cada lunes mi madre compraba en el quiosco de la esquina los fascículos coleccionables de esta obra de consulta que llegaba a mis manos en un fascinante goteo alfabético.

Durante una larga temporada de mi infancia revisé semana a semana aquellos folletines, atraído más por las fotos a color que contenían, que por las magras definiciones de un universo lingüístico salpicado de guiños franquistas.

A poco de muerto, el generalísimo aún hacía sentir sus botas en algunas definiciones de mi diccionario impreso originalmente en Barcelona y reimpreso en la Colonia del Valle de la Ciudad de México. Un Cid Campeador pudibundo y falangista para quien las simples palabras coño o gilipollas no eran dignas de registro; follar se explicaba como “soplar con el fuelle” o, mejor aún, como el acto de “soltar una ventosidad sin ruido” -que a decir de la sabiduría popular son los más letales-; y el vocablo culo refería a “la parte posterior o trasera de los racionales” lo que me sembraba aún más dudas: o bien los seres irracionales carecían de sentaderas, o por racionales se refería a los números más alejados al uno, es decir, las series numéricas que se encuentran precisamente en el culo de nuestra imaginación matemática.

La homofobia gozaba de un fuero especial en mi diccionario Bruguera. Definía a la homosexualidad como una “Perversión congénita. Desviación sexual que consiste en la atracción hacia personas del mismo sexo”. A la sodomía como el “concúbito entre varones contra el orden natural” y al maricón como “el hombre afeminado, invertido o sodomita”.

Se explicaba al Opus Dei de Monseñor de Escrivá de Balaguer no como el brazo fanatizado de la dictadura sino básicamente como un gremio de beatos perfeccionistas: “Asociación católica cuyos integrantes se proponen hallar la perfección cristiana a través del ejercicio de sus profesiones u oficios particulares”.

A mi me gustaba tomar prestada alguna palabreja de mi diccionario y llevarla de paseo a la escuela para embromar a mis compañeros o apantallar a mis profesores. Una mañana la maestra interrumpió la lección porque del fondo del salón se escapaban ruidos de asco y risas cómplices. “¿Qué pasa allá atrás?”, preguntó con enfado. Alcé la mano y expliqué lo ocurrido: “es que alguien acaba de follar allá atrás maestra”, le respondí. Media hora después intentaba explicarle al director de la escuela que follar no era coger, sino tirarse un pedo apestoso en la impunidad del anonimato. Prometí llevarle al día siguiente mi diccionario para que me creyera y sólo así me salvé de una suspensión.

No hay duda de que los censores del franquismo dominaban aquellas páginas del diccionario dirigido al país de Joselito y de Marcelino-pan-y-vino. Pese a todo, sus editores anónimos se reservaron un último gesto de dignidad intelectual en las páginas finales del tomo quinto: un “apéndice de actualización” que reflejaba con toda certeza la aún incipiente transición española a la democracia. No sólo el idioma se transformaba de manera incesante en la España post franquista, también el conocimiento transitaba hacia un territorio de mayores libertades y justicia histórica.

En la A del apéndice había sido reinstalado un viejo enemigo de la dictadura: el poeta Rafael Alberti, de quien se decía que “tras poner fin al exilio, ha participado en la vida política española como diputado comunista al Congreso”. Había también una entrada para el filósofo marxista Louis Althusser, para la cantante de protesta Joan Baez, o para el socialista alemán Willy Brandt.

El resto del alfabeto en el apéndice iba incorporando todo aquello que el régimen proscribió o negó: de la C de Santiago Carrillo, y Daniel Cohn-Bendit a la D de Dictadura Franquista, que “por decreto suprimió la lucha de clases (…) por medio de represiones y sistemáticos estados de excepción”.

La lupa revisionista de los editores catalanes incluía a México. En la E de Luis Echeverría se explicaba con cierta imprecisión que el expresidente mexicano “dirigió la represión estudiantil que culminaría con la matanza de la plaza de las Tres Culturas”. Pese a la homofobia previa, en la G de gay se menciona a los “movimientos de liberación homosexual que abogan por la supresión de todas las discriminaciones que existen sobre ellos”.

Aparecen también con entradas propias algunas figuras emergentes que habrían de dominar la escena española de los años siguientes. Entre ellos Felipe González: “después de las elecciones de 1977, en las que salió elegido diputado por Madrid, pasó a ser una de las figuras más importantes de la oposición”; o que reclamaban un lugar en el nuevo santoral de la democracia: Dolores Ibárruri, la celebérrima Pasionaria, “presidenta del partido comunista español desde 1960, presidió en julio de 1976, en Roma, la primera reunión pública del comité central del partido desde la Guerra Civil”.

Si por aquel entonces tenía algunas nociones elementales de lo que ocurría en España era debido a que mi padre y mis tíos seguían con atención las noticias. Lo debía también a los libros de Rius y a otra fuente aún más improbable: un LP de albures y otros chistes contados por la pareja de comediantes mexicanos conformada por Chaf y Queli, que nadie impidió que lo escuchará una y otra vez en el tocadiscos de la sala en casa de la abuela. Conservó en la memoria uno de esos chistes, que de algún modo se emparentaba con mi diccionario. Un buen día se interrumpen las transmisiones en la televisión española y aparece el general Franco con las gafas y el uniforme de costumbre, pero con dos alitas que le brotan de la espalda. Desde el cielo, el gran caudillo dirige un mensaje a los españoles: “Compatriotas, les tengo una mala noticia y una buena: la mala, que Dios ha muerto; la buena, que no hay de que preocuparse: he asumido el poder”.

2.

Regreso a mi diccionario. Cada tres o cuatro meses que se reunían los fascículos suficientes para formar un volumen, había que pagar un extra para adquirir los lomos plastificados de la futura encuadernación de todo aquel mamotreto. De esta manera, en una repisa de la casa se acumularon, fascículo a fascículo, los cuadernillos ilustrados de mi iniciación en la lengua.

Cuando por alguna razón mi madre no compraba a tiempo un ejemplar, había que viajar el sábado al centro de la ciudad, en busca de los números atrasados en la central distribuidora de la editorial. Demandó pues una doble dosis de paciencia y disciplina reunir aquel material a lo largo de casi dos años, hasta que un día la vi cruzar la puerta de la casa con el folletín en la mano destinado a las últimas palabras correspondientes a la Z, lo que anunciaba el cumplimiento feliz de la encomienda.

Nunca he armado un rompecabezas. Yo creo que pagué mi cuota para el resto de mis días cuando me di por aquellos días a la tarea de ordenar las decenas de folletines de nuestro diccionario Bruguera: de la A a la Z, y las 32 rutas posibles de este viaje ilustrado a través del idioma. Mi diccionario –ya lo sentía mío– comenzaba con un historiador danés: Aaguesend Svend y terminaba con una piedra cristalina: la zygadita. Entre un estudioso del pasado y una piedra –que imaginaba como la bola de cristal de una gitana– cabía todo el universo del idioma español. Infancia y diccionario son destino: con los años me volví historiador, y ensayé esa otra forma de leer bolas de cristal que es la literatura.

Cuando terminé mi propio rompecabezas de la lengua española mi madre hizo un atado con todo aquello y al día siguiente se lo entregó al profesor Juvencio —colega suyo y titular del taller de encuadernación de alguna secundaria pública— quien hizo lo propio con la ayuda de sus alumnos y sin cargo alguno.

Una semana después aquellos papeles desordenados y coloridos reaparecieron flamantes en su envoltorio de cinco volúmenes color marrón, con letras doradas al frente y en los lomos. A decir verdad, lucían tan serios y formales los seis atlantes que me resultaba difícil creer que sus entrañas se albergaban algunas de las más entretenidas tardes de mi infancia y de mis fotos más admiradas. Entre ellas, una que especialmente llamó mi atención cuando revisaba el folletín correspondiente a las primeras páginas de la letra A, y en el que aparecía la foto de un bebé gorila, de pelambre blanca y cara rosa, en la entrada correspondiente a las palabras “Albino” y “Albinismo”. Me encantaba aquella foto de la que no sabía nada más. Hacia dibujos con ella, no me salían bien, pero en aquel tiempo donde no había otras formas de allegarse información como ahora, la imagen anónima y sin pie de foto del bebé gorila albino acabó incorporándose al patrimonio visual de mi memoria infantil.

Tardé más de veinte años en entender que ese pequeño gorila de mi infancia era Copito de Nieve, el que fuera por décadas el emblema turístico de la ciudad de Barcelona, y que murió de viejo en 2003. Conocí a Copito de nieve una mañana del invierno de 1993, en la segunda ocasión que visité Barcelona. Irlo a ver suscitó una discusión con mi compañera de viaje, mi novia Elisa de los tiempos universitarios.

Esa mañana, mientras desayunábamos, le había contado la historia del diccionario enciclopédico de mi infancia y de mi interés por visitar al gorila con el gusto y la curiosidad de quien se reencuentra con un viejo pariente. Yo no tenía, o no conocía, ningún antepasado español ni catalán de mi estirpe, de manera que lo más cercano a visitar a un familiar era Copito de Nieve. “¡Me niego a ir al zoológico –me respondió enérgica– son cárceles para animales, me revienta verlos tras las rejas!”. Y tenía razón, pero yo tenía, digámoslo así, una cita con mi pasado.

Discutimos, convenimos que ella visitaría esa mañana la Catedral de Gaudí, y yo tomé el metro y me bajé en la estación Arc de Triomf, con el único propósito de visitar a mi primo. Fui directo a él. Era un día nublado y frio de entre semana y el zoológico lucía casi vacío, de manera que lo tenía todo él para mi detrás de una vitrina, desayunando zanahorias. Me senté en el suelo a observarlo, él también lo estaba. Siempre me ha encantado la candidez y la seguridad de un primate al sentarse: irradian sabiduría, aplomo, un pleno dominio del yo, puro ser y puro tiempo con pelambre y sin prisas, los primates son –aunque no lo saben– profundamente heideggereanos.

Me sorprendió su actitud relajada, su cara y sus manos extraordinariamente rosas y surcadas de arrugas, su pelambre blanco, como si fuera canoso, las uñas crecidas y un tanto retorcidas con las que prensaba las zanahorias y las llevaba a la boca para masticarlas. En algún momento levantó la vista, y sin dejar de comer hizo un bolo naranja de zanahorias masticadas y me lo mostró con su lengua enorme, como sonriéndome, como compartiéndome el banquete. Esa fue su manera de decirme “hola”.

Luego nos quedamos mirándonos por un buen rato, sin decir nada por supuesto. Solo mirándonos, acaso reconociéndonos. Dos parientes separados millones de años atrás en algún punto de la evolución, y que esa mañana se saludaban separados por un vidrio. Aquel fue, a todo esto, un reencuentro convenido –aunque ella no lo supiera– a instancias de mi madre, un homenaje a mi diccionario Bruguera en cinco volúmenes, al gorila albino de mi infancia y a la profesora Socorro Mora, la tejedora de diccionarios que aún habita en mis sueños.

Edgardo Bermejo Mora (Ciudad de México (1967) es escritor, diplomático, historiador y periodista. Obtuvo el Premio Nacional de Novela Política, de la UdeG por su novela Marcos Fashion, o de cómo sobrevivir al derrumbe de las ideologías sin perder el estilo (Océano, 1996). Textos suyos forman parte, entre otras, de las antologías Dispersión multitudinaria (Joaquín Mortiz, Ciudad de México, 1997), y Líneas aéreas (Lengua de Trapo, Madrid, 1999). Dirigió el suplemento Lectura (1997—98),del periódico El Nacional, y ha colaborado como articulista en diversos diarios, suplementos culturales y revistas literarias. Fue corresponsal de la agencia Notimex para el Sudeste Asiático con sede en Singapur. Fue agregado cultural de las Embajadas de México en la República Popular China y en Dinamarca. Ha sido director general de asuntos internacionales del CONACULTA y director de Artes del British Council en México. Su Twitter es: @edgardobermejo

©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.

Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad. / Our contributors and columnists are solely responsible for the opinions expressed here, which do not necessarily reflect the point of view of this magazine or its editors. However, we do reaffirm and support their right to voice said opinions with full plurality.

Posted: August 9, 2024 at 7:36 pm