Escribir las “múltiples formas de lenguaje”: Chilco de Daniela Catrileo

Sofía Forchieri

|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Daniela Catrileo es profesora de filosofía, poeta y escritora. Es autora de poemarios como Río herido (2016), El territorio del viaje (2017) y Guerra florida (2018) entre otros, del libro de cuentos Piñen (2021) y de la novela Chilco (2023). Daniela ha incursionado también en las artes performáticas y audiovisuales con obras como Acción iñche ta malon (2019), Llekumun (2020) y La escritura del río (2021). Su obra ha sido galardonada con el Premio Municipal de Literatura de Santiago, mención poesía y el Premio Mejores obras literarias del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, mención cuento entre otros premios. Además Daniela forma parte del colectivo mapuche Rangiñtulewfu y del equipo editorial de la revista Yene, que se autodefine como “un lugar de diálogo necesario en tiempos de crisis, resistencias y luchas. Daniela se dedica a la edición, docencia e investigación independiente en las áreas de literatura mapuche, estéticas indígenas, filosofía, feminismos antirracistas y pensamiento anticolonial.

En abril del 2024 entrevisté a Daniela en el marco del coloquio “Violencias interseccionales: Estéticas y resistencias”, organizado por la Universidad Radboud en Nimega (Países Bajos). Nuestra conversación giro en torno a su última novela, Chilco, publicada por Seix Barral en el 2023.

#SF: Chilco, publicada el año pasado, es tu primera novela, una novela sumamente lírica pero una novela al fin, y me gustaría empezar por preguntarte por esa incursión en un género muy diferente de los que habías explorado hasta ahora. ¿Cómo fue el proceso de escribir una novela viniendo como vienes del mundo de la poesía? ¿Qué te impulsó a experimentar con este género?

#DC: Al momento de escribir la novela estaba trabajando simultáneamente en mi posgrado y sentí que ambos trabajos se nutrían. Arrancaba de uno para estar en otro. Al mismo tiempo, no sabía que Chilco iba a ser una novela. No tenía esa pretensión, en un inicio, porque lo principal era terminar esa tesis. Paralelamente me habían ofrecido, hace un tiempo, publicar algo en Seix Barral, que es una editorial más grande que las otras editoriales independientes donde siempre he trabajado en Chile. A partir de esa invitación, empecé con Chilco, pero sin saber que iba a ser una novela. Al comienzo era más bien una prosa poética: enfocada en el tono, en el ritmo, en una cierta cadencia, la iba escribiendo en voz alta…

Este proceso de escritura coincide con el cambio de ciudad: en pandemia me vine a vivir a Valparaíso, que es en una ciudad en la costa central de Chile. Esa mudanza implicó un cambio de ciudad, un paisaje diferente, un paisaje que está intervenido por el mar. Se trata de ese paisaje forzado de la novela, que es justamente, la maresía, un fenómeno salino del mar que va cambiando el ambiente y su aroma, especialmente por el olor a algas y el olor a sal. Estas circunstancias fueron transformando mi escritura. En un momento dado se me ocurrió escribir a partir de ese aroma, no desde una perspectiva sensible de los ojos, de la mirada, como casi siempre suele ser, sino empezar por describir un aroma, un cuerpo afectado por ese mar. Ya llevaba muchas hojas con esa intención y me di cuenta de que quizá podía ser un relato. En un inicio fue solamente por la extensión, pero luego porque necesité que esa voz, que al principio era más bien poética, tuviera un relato. En ese momento, le fui dando a la escritura la posibilidad de existir más allá de una cadencia, de un ritmo, para extenderse a un archivo que tuviera una historia.

En este proceso el texto fue extendiéndose más de la cuenta, y vislumbré la posibilidad de una novela. Sobre todo, me entusiasmé con el deseo de que pudiera ser algo más más profundo: archivos diseminados en la obra para entender una isla, historias familiares, relatos que se van cruzando. Así nace Chilco, sin una pretensión de ser una novela, en una “condición de deriva,” porque no tenía una estructura previa, como lo pueden tener otros trabajos, ni un boceto de cómo iban a ser los personajes. Me entregué a la deriva y a la especulación, y eso finalmente me ayudó en la construcción de la novela.

#SF: Me interesa el modo en que esa deriva de la que hablas se extiende hacia el futuro, pero también hacia el pasado. Chilco, en este sentido, es una novela que especula un futuro, pero también se vuelve al archivo en sus múltiples formas: está el archivo donde trabaja Mari, el archivo portátil de la isla de Chilco, que elaboran Mari y Leila y finalmente el archivo personal que va creando Mari de la isla. ¿Qué relación hay entre estos archivos que son imaginados, pero que están a la vez atravesados por historias muy reales de violencia y de despojo, y el futuro que especula la novela?

#DC: A partir de la impresión de la Maresía, super que Mari hablaba desde una isla y que me tocaba darle densidad a esa isla, una historia. Elegí que esa historia fuera una historia anticolonial, de resistencia. Pero, ¿cómo darle forma a esa historia no desde lo informativo sino desde la propia voz de Mari? Hasta el momento, no deseaba que otra persona hablara en la novela, salvo la carta que Pascal le escribe en un momento y los diálogos. Ese proceso de búsqueda se mixtura entonces con mi investigación, que me tenía muy sumergida en archivos coloniales de diferentes territorios y decido trabajar, en la novela, un archivo imaginario. Este archivo me permite darle una historia a la isla desde distintas perspectivas del archivo: cartográficas, históricas, etc. Además me interesaba mucho que el archivo pudiera estar en las voces vivas de los habitantes de ese lugar, por eso la novela incluye unos ül, que son los cantos del mundo mapuche. Solo después se me ocurrió la idea de que Mari y Leila fueran las constructoras del archivo, me pareció un gesto afectivo y político que ellas estuvieran detrás del archivo.

La especulación del futuro en la novela tiene que ver con ideas que están macerando hace mucho tiempo a partir de la realidad. Para especular basta que una tire una hebra de algo que ya existe para desarmar un tejido y construir otro. Y yo tenía varias hebras. Por ejemplo, viví muchos años en el centro de Santiago, la capital de Chile, en un momento en que aflora y eclosiona la gentrificación y la especulación inmobiliaria en esa zona. El paisaje, que al principio era cordillera, cerro, se va transformando en edificios uniformes uno tras otro. Esas imágenes de edificios desplomándose, que transmiten tanta destrucción en la novela, surgen de pasar años observando esos procesos: la poca dignidad que se les otorgaban a los habitantes del espacio urbano en Santiago.

La especulación del futuro en la novela, entonces, va de la mano del presente y al mismo tiempo, está muy relacionada con algunas cosas que yo estaba investigando en el momento de la revuelta en Chile. En la revuelta, algunas cosas que me ayudaban a sostener esa vida, como a muchos que fuimos parte de ese momento político, era la investigación de revueltas pasadas, la mayoría frustradas. Lo que me interesaba y me interesa personalmente, de un modo político, es como se pueden anudar las luchas del mundo popular con las luchas indígenas. ¿De qué manera podemos articular esos dos mundos que parecen a veces tan escindidos? Yo sé que tienen cosas en común porque nací en un puente entre ambos mundos.

Hay varias revueltas pasadas en Chile que nos permiten ver esas conexiones que han existido. Por ejemplo, están las revueltas a principios del siglo XIX, que son las de “la sociedad de la igualdad”. Aquí es donde muchos intelectuales que venían de un mundo popular lucharon con personas del mundo indígena para generar tipografías y afiches para poder movilizar a las personas. También vemos esa relación en la respuesta a la reforma agraria, en la que se expropiaron cientos de predios agrícolas. En respuesta a ese despojo numerosos grupos se movilizaron a partir de sus territorios.

Todas estas cuestiones que venía pensando hace mucho tiempo encuentran un cobijo en Chilco. Quise traducir ideas que vienen de un área más investigativo-política a un modo literario. Todo esto fue ocurriendo posteriormente, a medida que avanzaba con la escritura de la obra. Desde el comienzo, sin embargo, me interesaba que el personaje principal fuera alguien que tuviera muchas incertezas con respecto a sus raíces, porque es algo que me toca de cerca. Muchas personas están en una búsqueda errante: no tienen respuestas en su familia, en su historia. Son personas que cargan con un cierto desconsuelo espiritual. Por esa razón quería que Mari transitara ese lugar y pudiera representar a esas personas que están en una búsqueda de su lugar en el mundo

#SF: Es como si en Chilco estuvieras conectando distintos elementos: por un lado un pasado de resistencia con futuros posibles de resistencia, y por otro un presente de violencia con un pasado de violencia. ¿Cómo se unen todas esas hebras en la novela?

#DC: Creo que se trata de un ejercicio de imaginación política. Investigamos las memorias del pasado porque sentimos que nos orientan en el presente. Cuando tratamos de imaginar un porvenir, buscamos que no sea un porvenir tan destructivo como es el relato hollywoodense o como ha sido la historia colonial. Queremos ver qué posibilidades hay y cuáles de esas posibilidades pueden ser caminos de esperanza, caminos que lleven a una reconstrucción comunitaria más allá de la humanidad. La intuición del libro era mostrar esto literariamente. Hablo de una intuición porque fue un proceso que fue desplegándose a partir de las búsquedas personales y colectivas de las que participo hace mucho tiempo. Podría decirse que Chilco es un ir de nuevo a las ruinas, buscar los archivos y las esquirlas del pasado para ver con qué esquirlas construimos algo que sea movilizador. Pienso en una frase del poeta irlandés Seamus Heaney, sobre el modo en que uno excava para escribir, sobre todo en la poesía, como si se tratara de un procedimiento arqueológico. Muchas veces lo que excavamos son plantas, algo que no está muerto, y que tiene posibilidad de vida. Creo que esa es la forma en que nos aproximamos a la historia: para poder entender y no morir en el intento de pensar que el mañana solo es destrucción.

#SF: Hay un una presencia vital en la novela que es la naturaleza. ¿Qué rol tiene el lenguaje poético (ritmos, cadencias, imágenes, metáforas) para escribir, citándote, “las múltiples formas del lenguaje” de lo no-humano? ¿Puede el lenguaje poético ofrecer una vía para acercarnos a o al menos imaginar estos otros lenguajes?

#DC: Es bonita la pregunta porque a mí no se me ocurriría otra manera de escribir aquellos lenguajes si no fuera por la poesía. La poesía me entrega la posibilidad de evidenciar algo sin explicarlo: evidenciar estas formas de vida, implicadas, tejidas, sin que suene a un manual ni a un relato. Cuando recurro a la poesía es porque me entrega esa opacidad. La poesía habita el lenguaje y mucho de ese habitar en el lenguaje tiene que ver con la pregunta de cómo podemos traducir algo que está tan vivo, que es muy complejo. Es una labor sumamente difícil porque estamos escribiendo un poema y al mismo tiempo, vamos a un territorio que nos conmueve. ¿Cómo puede un poema sobrevivir ante ese territorio que nos conmueve? Pero seguimos escribiendo poesía a pesar de esa conmoción que sin embargo transforma el lenguaje. La poesía, para mí, es la posibilidad de una contemplación que está viva, que no es pasiva, sino que se involucra con lo que está alrededor. Creo que de alguna forma no hace esa diferencia jerárquica entre mundos, es decir, entre civilización y naturaleza o entre humanidad y naturaleza, al contrario. La poesía me ayuda a bosquejar esas posibilidades y a evidenciar cuestiones que son muy difíciles.

En la novela, por ejemplo, está el camino de Machi que sigue Pascal. Explicar lo que es una Machi es muy complejo. Paralelamente a la escritura de la novela, estaba trabajando en unos colegios rurales de la zona mapuche. Muchas niñas de ese colegio estaban en su camino a ser Machi. Eran niñas 13 años, 12 años, y de un día para otro sus vidas cambian para siempre. Todo lo que conoces hasta este momento, va a ser distinto: tienes que separarte de tu comunidad, de tu familia, tienes que salirte del colegio porque hoy emprendes tu camino espiritual y político. Explicar esto es muy complejo y el lenguaje poético es una forma de dejar esquilas, huellas, caminos para que quien lee pueda imaginarse lo que implica esta transformación.

#SF: Es una forma de traducción imposible, de buscar las palabras para aproximarse a cosas que no se dejan traducir o son difíciles de explicar. A pesar de estas diferencias, contradicciones y opacidades, que en ningún momento se borran, se vislumbra en la novela una posibilidad de generar alianzas, formas de comunidad desde la diferencia. ¿Cuál es el rol del lenguaje en estos procesos de negociar opacidades para construir comunidad?

#DC: Sí, en la novela hay una búsqueda importante de construir comunidades heterogéneas, más allá de nuestras comunidades de origen. De alguna forma cargamos ese origen, pero también vamos asumiendo otras complejidades en el encuentro con otro. Hay negociaciones (los afectos son negociaciones), hay deseos y sobre todo, diría que hay una polinización. Cuando hay un despertar político o un interés genuino, nos dejamos afectar por otros y otras. Ese dejarse afectar por el sufrimiento o el despojo de un otro, de otra tiene que ver con el intento de estar en el lugar del otro, aunque nunca vamos a ocuparlo. Esa búsqueda afectiva es la de Mari.

No creo que esta forma de conectarnos con otros sea algo exclusivamente humano. Pienso en la naturaleza, en las raíces que están abrazadas bajo la tierra, la forma que tienen para comunicarse, la manera en que se sobreviven las especies y la cooperación mutua que tienen. Estas formas de existencia y sobrevivencia entre especies pueden ser una metáfora para alianzas humanas que no estén cercenadas por la homogenización o estructuradas por la colonización. En la novela quise construir alianzas que tuvieran estas complejidades porque son algo en lo que creo firmemente, más allá de la literatura. Por eso trabajo en colectivo hace muchos años. La forma comunitaria y colectiva no es romántica, es ferocidad y ternura al mismo tiempo. Esto es lo que quise explorar en la novela, si es que acaso era posible construir comunidades más allá de nuestros orígenes.

#SF: Mi última pregunta tiene que ver con el final de la novela, que es abierto. Nos corresponde a las lectoras y los lectores decidir cómo interpretarlo en base a las pistas que nos da la novela. ¿Qué esperabas de tus lectores en esa decisión?

#DC: Una espera en muchas cosas. Hace tiempo tenía la idea de un poema que no podía escribir, que era uno donde reaparecen los seres del océano en lugares donde la humanidad ya no estaba. Paralelamente, hay un epeu, que es un relato mapuche, muy conocido para nuestro pueblo que se llama ‘Las Trempulcalhue’. Es un epeu en el que mujeres antiguas y sabias, Machi, se transforman en ballenas azules, y te acompañan a tu paso al otro mundo. Ese otro mundo es nometulafken, que significa más allá del mar. Cuando personas de una comunidad morían, te dejaban en una en un barquito que se llama un wampo con unas llancas que son unas piedras preciosas. Entonces las ballenas te llevaban en ese barquito y te cruzaban a la Isla Mocha, que es una isla que está al sur de Chile. Ese es el lugar donde las ballenas vivían, pero en el fondo eran estas mujeres sabias. En un momento en la novela, algo desliza Pascal sobre este epeu. Este relato sobre el significado espiritual de la ballena es parte de nuestra tradición oral: las abuelas lo cuentan y las familias se reúnen para escucharlo. Con ese final donde las balles retornan quería volver al epeu: recoger la memoria de un pueblo que sigue resistiendo a pesar de todo.

Ahora, cada quien puede interpretar el final como quiera. He escuchado muchas interpretaciones. Algunas me parecen muy hermosas y otras me parece terribles. Creo que es parte de la lectura, uno no le puede arrebatar a nadie la interpretación de la lectura y creo que esa es la complejidad y la hermosura que puede donar un texto: las múltiples formas de interpretación, de traducción. Hubiera sido muy condescendiente y pedagógico terminar de explicar todo. El rol de quien lee es muy importante para traducir las opacidades o lo que no se dice. Una deja huellas e intuiciones por ahí, veamos como las recogen las personas.

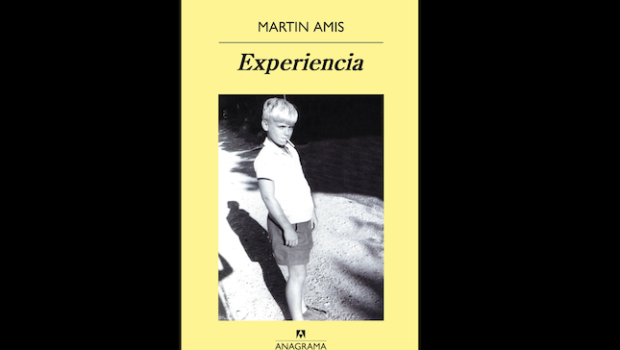

*Imagen tomada de la portada del libro.

Sofía Forchieri es estudiante de doctorado en la Universidad Radboud Nijmegen (Países Bajos). Su investigación se enfoca en la obra de escritoras latinoamericanas recientes, la memoria cultural, los feminismos decoloniales y la relación entre afectos incómodos, estética y política. Su trabajo ha sido publicado en revistas como Memory Studies y Bulletin of Spanish Studies, así como en volúmenes editados como Afectos y violencias en la cultura latinoamericana (Iberoamericana/Vervuert 2022).

Sofía Forchieri es estudiante de doctorado en la Universidad Radboud Nijmegen (Países Bajos). Su investigación se enfoca en la obra de escritoras latinoamericanas recientes, la memoria cultural, los feminismos decoloniales y la relación entre afectos incómodos, estética y política. Su trabajo ha sido publicado en revistas como Memory Studies y Bulletin of Spanish Studies, así como en volúmenes editados como Afectos y violencias en la cultura latinoamericana (Iberoamericana/Vervuert 2022).

©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.

Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad. / Our contributors and columnists are solely responsible for the opinions expressed here, which do not necessarily reflect the point of view of this magazine or its editors. However, we do reaffirm and support their right to voice said opinions with full plurality.

Posted: February 19, 2025 at 9:57 pm