LA VIOLENCIA QUE SOMOS

Ernesto Hernández Busto

A propósito de “El Señor de las Moscas”, de William Golding

Leí El señor de las moscas a los 18 años, en una edición cubana (el libro, no me pregunten por qué, formaba parte de una colección policial) cuando asistía a uno de esos internados que proponían combinar el estudio con el trabajo en el campo. Desde entonces, la he releído un par de veces, además de ver las películas de Peter Brook y Harry Hook, inspiradas en el libro. Pero el contexto de aquella primera lectura (Golding, por cierto, fue profesor en un internado militar y lo que allí pudo ver debe haber influido en su novela) me resulta inseparable de la historia, o al menos de lo que yo conseguí entender por ese entonces. En la “escuela en el campo” donde me encontraba, una de las tantas que hubo en Cuba a partir de los años 70, también se llevaba a cabo una especie de experimento social: la supuesta creación de un “hombre nuevo”, esa criatura que llegaría a superar, por medio del estudio y el trabajo, las limitaciones y los defectos de la “sociedad burguesa”. De alguna manera, aquellas “becas”, como las llamábamos, eran islas conquistadas por naúfragos medio salvajes, escenarios del duelo entre Civilización y Barbarie.

Sin embargo, como bien sabía Golding, los defectos de la sociedad son también los defectos del individuo, así que tal proyecto no pasó de ser una utopía de consecuencias desastrosas. Para mí, en cualquier caso, fue revelador comprobar en la “vida real” la vigencia de unos arquetipos con los que el novelista intentó “refutar” una ingenua —y hoy olvidada— novela de aventuras para niños, The Coral Island, de R. M. Ballantyne: también entre nosotros, los “hombres nuevos”, había Ralphs (líderes humanitarios), Jacks (autoritarios arrogantes con tendencias tribales), Piggies (niños brillantes de físico un tanto ridículo, esos gorditos asmáticos con gafas, de los que casi todos se burlan) y algún que otro sádico Roger, torturador nato.

La isla desierta del Pacífico donde estos niños de la novela deben aprender a sobrevivir y escenificar el nacimiento de los prejuicios y la violencia social, está llena de cerdos salvajes con los que se establece una relación de violencia y sacrificio, representada en esa cabeza porcina que acaba en una estaca como ofrenda a la Bestia, la fiera salvaje que primero los aterra —pero que en realidad parece habitar dentro de ellos mismos.

Como en los antiguos relatos de iniciación, esos niños, que al comienzo parecen encarnar cierto estado de inocencia, se van metamorfoseando gradualmente, hasta llegar a convertirse en una piara de seres agresivos, semejantes a esa bestia a la que tanto temen, como temen a la noche, a los ruidos desconocidos y a la muerte. Algo así, salvando las distancias, tenía lugar en aquel internado donde vivíamos de lunes a viernes, antes de irnos a casa los fines de semana.

En esta representación novelesca de un experimento civilizatorio (se ha escrito ya sobre las afinidades del relato de Golding con el llamado “experimento Robbers Cave” sobre el comportamiento social que se realizó el mismo año que la novela fue publicada) prevalece una visión moral: ser civilizado implica, sobre todo, no abandonarse a las pulsiones de lo inmediato, colocar una meta de trascendencia en el horizonte. Mantener encendido el fuego con la esperanza de que alguien pueda verlos y rescatarlos de esa vida salvaje —lo cual termina sucediendo en la escena final.

Lo que está en cuestión en la novela es el viejo asunto ilustrado de si el hombre es bueno o malo por naturaleza. Golding es hobbesiano: en condiciones naturales, acabaríamos por destruir el orden. La trama empieza por representar una forma democrática de organización política: al llamado de la caracola (símbolo de la razón y la tolerancia), todos los niños participan de las decisiones que los involucran, pero poco a poco esta “democracia” se degrada en autoritarismo, y éste, a su vez, en salvajismo tribal, cacería y miedo. La bestia, como descubre el personaje de Simon, somos nosotros mismos.

Resulta muy revelador que quien haga este descubrimiento acabe sacrificado. Simon es una representación infantil del temperamento místico: catalogado de “raro” por los demás al sufrir desmayos frecuentes, decide adentrarse solo en el bosque, dirigiéndose hacia un claro donde logra calmar sus ataques de epilepsia. Allí se encontrará con la cabeza del cerdo salvaje clavada en la estaca, ya medio descompuesta, llena de sangre y moscas. Sufre entonces una alucinación: el improvisado tótem le habla y se identifica como El Señor de las Moscas (que es en hebreo el nombre antiguo de Ba’alzevuv o Belcebú, deidad filistea que heredará el cristianismo), mientras se burla de quienes creen que la Bestia es una criatura que se puede cazar. No, la maldad no es algo que se pueda cazar y derrotar sin más, como pronto tendrá ocasión de comprobar Simon. Belcebú, el cerdo que aún después de muerto sigue hablando al hombre, es una voz “que tiene las respuestas y no las dirá”. Incluso después, cuando Ralph le aplaste el cráneo, sólo ampliará su sonrisa, “ahora a seis pies” mientras le “sonríe al cielo”.

Por todas esta revelaciones, algunos intérpretes han visto en Simon un significado cristológico. Interrogado al respecto, el propio Golding comentaba:

“Quería una figura de Cristo en la novela, porque las figuras de Cristo tienen lugar en la humanidad realmente; no podía tener el cuadro completo, o al menos una imagen completa de la potencialidad humana, a menos que uno fuera potencialmente una figuración de Cristo. Así que Simon es el niño que se esconde en los arbustos para rezar. Él es el único que se preocupa de los más pequeños, que les entrega comida, recibe comida de lugares donde no pueden alcanzarla y se la entrega. Y es quien será tentado por el diablo: tiene esta entrevista con la cabeza del cerdo en el palo, con Belcebú o Satanás, el diablo, como quieras llamarlo, y el diablo dice: Vete, no te queremos aquí, simplemente regresa con los demás, lo olvidaré todo. Bueno, esta es, por supuesto, la tentación perenne del santo, como yo lo concibo, de ir y ser como hombres comunes y dejar que todo se quede igual. En lugar de eso, Simón sube la colina y pasea por la isla, quita obstáculos, descubre qué es esa mano muerta de la historia que está sobre ellos, deshace los hilos para que el viento pueda llevarse esta cosa muerta lejos de la isla. Y luego cuando trata de llevar las buenas nuevas a la sociedad humana ordinaria, es crucificado por ello.”

Esta interpretación religiosa de la trama concibe el lado animal de nuestra naturaleza como una amenaza permanente. Simon sospecha que la bestia es simplemente la oscuridad dentro del corazón humano, y la cabeza parlante del cerdo se lo confirma: “Yo soy una parte de ti […] caliente, caliente, caliente”.

Hay una interpretación muy similar, una variante laica de esta cristología, en el ensayo que el crítico literario Edmund L. Epstein propuso para acompañar su edición de bolsillo de El señor de las moscas —un texto fundamental para que el libro inglés acabara convertido en un clásico norteamericano. Según Epstein, “el Beelzebub de Golding es el equivalente moderno de la fuerza anárquica, amoral e impulsiva que los freudianos llaman el Id, cuya única función parece ser asegurar la supervivencia del huésped en el que está incrustado o encarnado, y cuya función desempeña con una gran tenacidad”.

Esta transferencia al psicoanálisis del cuadrante teológico considera al Hombre Natural, el hombre en estado de naturaleza, escindido entre la superficie del ego, donde se asientan los principios de la civilización, los códigos morales y sociales, o la inteligencia, y el poder profundo de una fuerza incontrolable que no es del todo ajena al genio creativo. “Conrad se asombró —dice Epstein— ante este ‘corazón de las tinieblas’, y los existencialistas encuentran en la negación de esta libertad la fuente de la perversión de todos los valores humanos”. Para el crítico, el punto de inflexión en la lucha entre Ralph y Jack es el asesinato de la cerda madre, que a él le parece la horrible parodia de “una edípica noche de bodas”: “Estas emociones, las sensaciones despertadas por el asesinato y la muerte, y las emociones abrumadoras y desacostumbradas del amor sexual experimentado por los muchachos medio crecidos, además de sus propios temores irracionales y terrores ciegos, liberan las fuerzas de la muerte y el diablo en la isla.”

Un asunto curioso, sobre el cual el propio Golding tuvo que responder alguna vez, es que en su “experimento” ficticio no hay representantes del sexo femenino. La idea misma del sexo ha sido excluida. “Escribí de lo que sabía, y no sé como piensan las mujeres”, replicó Golding. “Además, si en la historia hubiera habido niñas, no hubiera funcionado porque hubiera tenido que introducir el sexo en la ecuación, y mi modelo de sociedad en pequeña escala se habría visto demasiado alterado por ese factor”. Justo porque en la isla de El Señor de las Moscas no hay sexo, se atreve uno a insinuar, es que todo el proceso civilizatorio terminará en la victoria de lo tribal, en la eclosión de violencia social. Sin embargo, el año pasado se anunció que los directores Scott McGehee y David Siegel han decicido filmar un remake de la película para Warner Bros con un cast completamente femenino, lo cual ha suscitado numerosas críticas de gente que opina que si los personajes fueran femeninos, no sucedería precisamente lo que cuenta la trama.

En esta época de correcciones y nuevas censuras en su nombre, la relectura de El Señor de las Moscas cumple una función de recordatorio terapéutico. Estemos o no de acuerdo con los reduccionismos simbólicos o psicoanalíticos, la gran virtud de esta novela es mostrar la emergencia de un salvajismo básico constitutivo de lo humano. Esa lucha entre el civilizado Ralph y el Jack tribal que se convierte en líder de las fuerzas de la anarquía es la metáfora de una contienda que tiene lugar, de forma más o menos visible, en el interior de cualquier sociedad —y de cualquier personalidad. Entre estas dos fuerzas, marcando el momento clave de una conversión, se yergue la terrorífica cabeza del cerdo empalado, el terrible recordatorio de la violencia que somos.

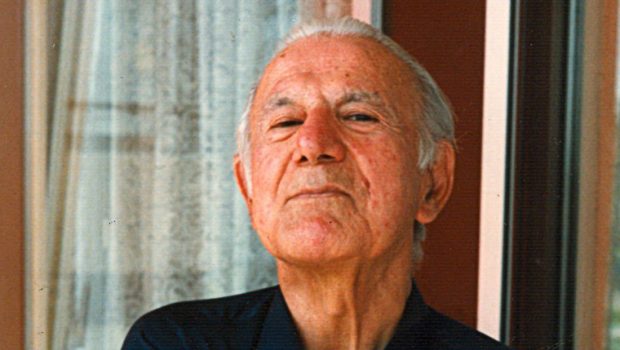

Ernesto Hernández Busto (La Habana, Cuba, 1968). Poeta, ensayista, editor y traductor cubano residente en Barcelona. Entre sus títulos más recientes se encuentran La ruta natural (Vaso Roto, 2015) y Diario de Kioto (Cuadrivio, 2015). Colabora en El País.

Ernesto Hernández Busto (La Habana, Cuba, 1968). Poeta, ensayista, editor y traductor cubano residente en Barcelona. Entre sus títulos más recientes se encuentran La ruta natural (Vaso Roto, 2015) y Diario de Kioto (Cuadrivio, 2015). Colabora en El País.

©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.

Posted: February 18, 2018 at 11:41 pm

MUY BUEN ARTICULO, MUY COMPLETO Y COMPLEJO ES ENTENDER TODOS LOS SIGNIFICADOS DE ESTE LIBRO MARAVILLOSO Y TERRIBLE, TERRIBLE POR LO QUE REPRESENTA DE NOSOTROS MISMOS, LO LEI DE MUY JOVEN Y VI UNA DE LAS PELICULAS, QUEDE IMPACTADA, TENGO UNA VERSION DEL LIBRO DE BOLSILLO Y HE RELEIDO ALGUNOS CAPITULOS…MUY RECOMENDABLE SU LECTURA…SALUDOS!