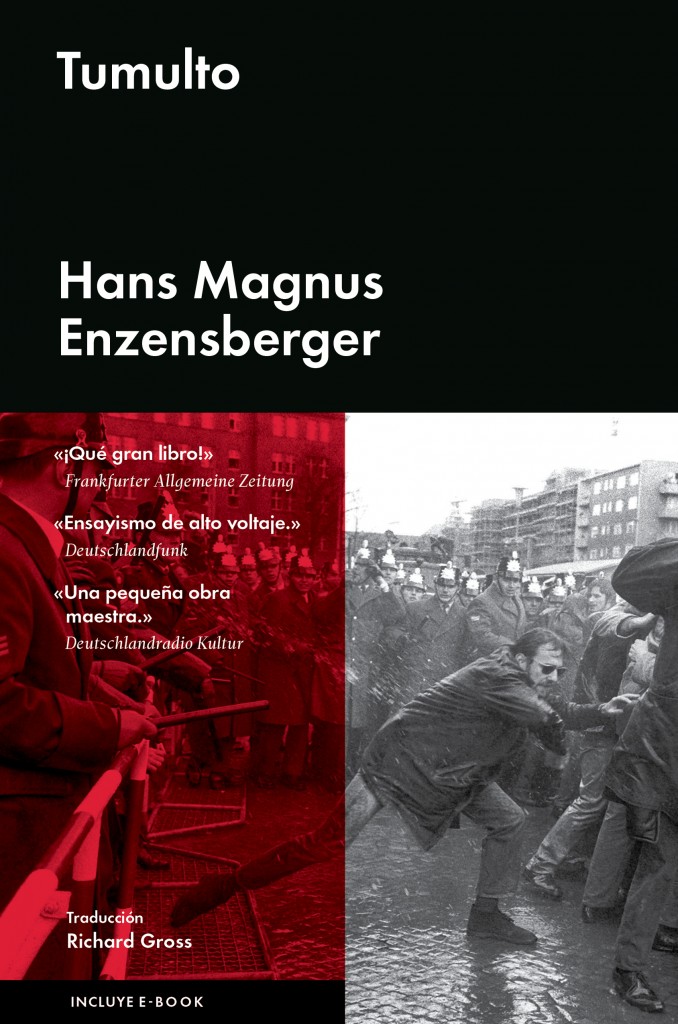

Tumulto

Hans Magnus Enzensberger

Apuntes sobre un primer encuentro con Rusia (1963)

Traducción de Richard Gross

Las señas no eran del todo correctas, pero la carta fue a parar a mi buzón: Budal Gar, Tome, Noruega. Los italianos suelen tener dificultades con las letras que faltan en su alfabeto. A primera vista no acerté a descifrar el remite. Consistía en una abreviatura: Comes. «Caro amico»… El hombre que me escribía con esta gentileza se llamaba Giancarlo Vigorelli y firmaba como secretario general y editor de la revista romana L’Europa Letteraria. Fue entonces cuando recordé que lo había conocido hacía mucho tiempo. En Italia los talentos como el suyo no escasean. La ambición, la habilidad y las buenas relaciones con distintos partidos políticos le ayudaron a obtener fondos de origen impreciso que aprovechó para crear una organización denominada Comunità Europea degli Scrittori. Las malas lenguas lo comparaban a un empresario de teatro o un director de circo. Pero era injusto, porque sus iniciativas tenían mérito. En plena Guerra Fría no había absolutamente nadie que pusiera tanta diligencia y bondad en salvar, al menos en el terreno de la cultura, los abismos entre los bloques enemigos. De ese modo ya había logrado alguna que otra reunión entre escritores «occidentales» y «orientales».

Lo que tenía en mis manos era la invitación a un encuentro que tendría lugar en Leningrado. No comprendí cómo había recalado en la lista de Vigorelli. Porque en ésta figuraban, según él me explicaba, autores de muchos países, entre ellos algunos de gran calibre. No era en absoluto obvio que Vigorelli hubiera pensado también en los alemanes occidentales. Para nosotros, Leningrado representaba un lugar mítico, por no decir prohibido, situado no en el oriente próximo sino en el oriente lejano: por una parte, un ejército alemán había ceñido, cercado y matado de hambre a esa ciudad veinte años atrás; por otra, Yalta la hizo desaparecer tras un telón de difícil apertura. A ambos lados del Muro de Berlín reinaba un ambiente militante, envenenado por el miedo a que la situación empeorara en la costura de los dos imperios.

Alemania se traducía en dos protectorados: en un lado, la tibia República Federal; en el otro, la «zona», sobre la cual abrigaba yo pocas ilusiones, vacunado como estaba por mi propia inspección del terreno y por lecturas tempranas tales como Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt, Homenaje a Cataluña de Orwell y El pensamiento cautivo de Czesaw Miosz. Además, me había surtido de una dosis de nociones básicas de marxismo, ayudado por un jesuita de Friburgo, Gustav Wetter, quien en dos tomos había diseccionado el materialismo dialéctico tan esmeradamente como lo hace un caníbal con el lactante del que va a dar cuenta. En plena Guerra Fría este hombre tenía licencia para hacerlo, y muchas de las cosas que su vivisección sacó a la luz me convencieron. Pero lo que me faltaba, y lo que los libros no me podían proporcionar, era la autopsia. Quería ver con mis propios ojos cómo andaban las cosas en el otro bando, y no sólo en las provincias satélite, sino también en la propia Rusia, desde hacía tiempo llamada escuetamente URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Fue así, pues, como una tarde de agosto (recuerdo que era sábado) aterricé en Leningrado a bordo de un avión ruso. Hasta allí habían viajado Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir, Nathalie Sarraute, Angus Wilson, William Golding, Giuseppe Ungaretti y Hans Werner Richter, mientras que por el bando oriental se presentaban Mijaíl Shólojov, Iliá Ehrenburg, Konstantín Fedin, Aleksandr Tvardovski, Yevgueni Yevtushenko, el polaco Jerzy Putrament y el húngaro Tibor Déry. Había venido también alguien de la RDA, un tal Hans Koch, del que sólo se supo que oficiaba de secretario de la Unión de Escritores Germanoorientales. Ingeborg Bachmann, también invitada, canceló su asistencia a última hora, y la presencia de Uwe Johnson fue rechazada categóricamente por los escritores oficiales rusos y de la Alemania del Este.

No obstante, debía de necesitarse algún que otro representante de la República Federal, pues el mundo exterior poco a poco había levantado nuestra cuarentena política. Ahora bien, ¿cuál de los alemanes? Max Frisch habría sido el más idóneo, pero era suizo. ¿Y ese bien conocido Hans Werner Richter? La saga del Grupo 47 se había propagado hasta Moscú. El tema oficial de los debates no era nada comprometedor: «Problemas de la novela contemporánea». ¿Entonces por qué yo, que nunca había escrito una novela? Creo que fue sobre todo mi fecha de nacimiento lo que inclinó a mi favor el fiel de la balanza. Se podía estar seguro de que no cabía esperar de mí ningún detalle desagradable de la época nazi. Además, pasaba, en un sentido vago, por ser de «izquierdas», significara esto lo que significase.

Nunca antes había estado en Rusia. No estaba familiarizado con los usos y las costumbres que imperaban en el país. Como era la Unión de Escritores Soviéticos la que dirigía el evento, se nos consideraba una delegación, por no decir huéspedes de Estado. Fuimos alojados en el mejor hotel de la ciudad, el Europa, junto a la misma perspectiva Nevski. En el vestíbulo se extendían auténticas alfombras del Cáucaso, de Bujará y de Persia. En los sobrecalentados cuartos de baño había bañeras descomunales con pies de león de hierro fundido. Existía también un jardín de invierno con palmeras. Con su esplendor levemente raído, sus lámparas de araña y sus escritorios macizos, aquella gran casa llevaba mucho tiempo sin ser frecuentada por señores como Turguénev y Chaikovski o, más tarde, por Gorki o Mayakovski. Ahora estaba al servicio de una nueva clase de huéspedes.

Un pequeño quiosco ofrecía periódicos en distintos idiomas, pero tuve que conformarme con el Neues Deutschland, L’Unità y L’Humanité. De las demás gacetas ni fui capaz de descifrar el nombre. ¿Era aquello mongol, armenio o tayiko? Así las cosas, preferí acogerme al Pravda, pues incluso mi pésimo nivel de ruso alcanzaba para comprender los titulares, ya que éstos siempre permitían adivinar lo que pregonaban: noticias de éxito sobre la producción o malas nuevas del mundo capitalista. Mi demanda de un plano de la ciudad suscitó incomprensión. En general, nadie parecía interesarse por los mapas. La mera pregunta causaba sorpresa. Sólo los espías andan detrás de tales secretos de Estado.

En cambio, para atender a nuestra «delegación» (integrada únicamente por su jefe, Hans Werner Richter, y yo) había nada menos que dos acompañantes, que no tardarían en revelarse como seres enviados por una fortuna inmerecida. Bien es verdad que esos guías, más que nada, ofician de intérpretes que socorren a los extranjeros balbucientes; pero también les competen otras tareas: deben proteger de cuestiones inoportunas no sólo al huésped, sino también al Estado. Las instancias superiores esperan de ellos informes acerca del comportamiento y del pensamiento del forastero. El primero era Lev Ginzburg, persona bienhumorada, germanista y traductor sumamente preparado, quien no asumiría esa función sino en sus ratos libres. También el otro, Konstantín Bogatiriov, pa recía conceder escasa importancia a los deberes oficiales. Ahuyentaba las rimbombancias ideológicas como si se tratase de moscas pesadas. Es más, al poco tiempo se expresaba con tal desprecio sobre el partido gobernante y su ejecutiva que llegué a sospechar que nos habían colocado a un agente provocador. Dada la vigilancia omnipresente, era obvio presumirlo. Pero pronto me convencí de que mi suspicacia estaba fuera de lugar.

Kostia, como se hacía llamar, era un hombre enclenque, casi desnutrido, de unos treinta o treinta y cinco años, cuyo aspecto revelaba que había sobrevivido a años difíciles. Conocía el aparato por dentro y por fuera, sabía con qué sanciones y con qué privilegios podía uno contar, con qué tiendas contaban los privilegiados y cuáles eran los matices que importaban en esta materia. Cuando le inquirí por la causa de su deteriorada dentadura, me dijo con sangre fría que se trataba de un souvenir de su reclusión en el campo. Poco a poco, y como si tal cosa, me fue relatando historias sobre aquellos presos, entre quienes había pasado unos añitos mucho más allá de los Urales. Desde entonces era un entendido en odontólogos. Eso resultó de gran ayuda porque a Hans Werner le asaltó un dolor de muelas que lo dejó dos días fuera de combate.

La verdadera pasión de Kostia nunca había sido la política, sino la poesía. Quizá fue ése el motivo de su perdición, quizá copió y difundió versos prohibidos. Así lo sugería el hecho de que supiera citar de memoria poemas de Ósip Mandelstam, y también las Elegías de Duino, de Rilke, e incluso en alemán.

Personajes como él nunca han faltado en la intelligentsia rusa. Kostia encarnaba el ethos de aquellas personas para las que la poesía estaba por encima de todo, un tipo de culto que no existe en nues tro país desde hace tiempo.

Incluso yo sabía que a San Petersburgo, Petrogrado o Leningrado, esa belleza descuidada, la visita prácticamente en cada esquina el espíritu de la literatura. Sin embargo, de Pushkin, Gógol, Dostoievski, de los hermanos de san Serapio, de poetas como Jlébnikov o Jarms, no se hablaba en los debates que el congreso había puesto en el orden del día.

Konstantín Fedin, un hombre de mucha influencia, presidente de la casi omnipotente Unión de Escritores, despotricaba contra Joyce, Proust y Kafka, los franceses defendían el nouveau roman, y los cuadros ensalzaban el realismo socialista. Todo eso fue muy aburrido. Sólo Iliá Ehrenburg, que no figuraba como jefe de los de legados soviéticos, pero actuaba como tal, animaba un poco el cotarro. Nada extraño, pues ya en 1954, con su relato «El Deshielo», se había convertido en el padrino de un primer y tímido periodo de críticas al estalinismo. A los veteranos de la Unión les daba bastante la lata con ese papel. «Nuestros escritores —decía— no escriben malas novelas porque defiendan el socialismo, sino porque Dios no los ha bendecido con el talento. En la Unión Soviética no se ve a la legua a un Tolstói, un Dostoievski o un Chéjov. Pero nos sobran autores sin talento.» Que ciertamente tenía que haber escritores que conectaran con un público millonario, pero la literatura rusa necesitaba también a aquellos otros que sólo escribían para mil lectores. Que a él personalmente nada le decía el nouveau roman que allí se elogiaba. Sin embargo, todos deberíamos respetar el derecho al experimento. Fue el punto culminante de la discusión.

Nadie volvió sobre sus argumentos. Él tampoco. Cual cosmopolita, prefirió conversar sobre Alemania con Hans Werner Richter, e incluso se tomó tiempo para mí, un completo desconocido en Rusia.

Pero, al fin y al cabo, un congreso sólo es un congreso. De manera que Kostia y yo emprendíamos algún que otro intento de fuga siempre que podíamos. El tiempo del que disponíamos para nuestras escapadas era justo. Inspeccionamos el acorazado Aurora, que había estado en servicio durante la Guerra Ruso Japonesa de 1904-1905. La bandera roja pendía cansina del mástil. El barco me pareció bastante pequeño y como listo para el desguace. Luego, un vistazo al Palacio de Invierno, el lugar donde en noviembre de 1917 se había producido la sublevación o, si se prefiere, el golpe de Estado de los bolcheviques, y a la aguja de oro del Almirantazgo. No se nos concedió más.

En algún momento, quizá el segundo día, debió de celebrarse un gran banquete. Recuerdo que estaba sentado junto a un gigante que lucía el esplendoroso uniforme de almirante de la Armada Roja y un grueso anillo con camafeo blanco. A mi pregunta contestó con risa atronadora que éste representaba la efigie del zar y que él adoraba a Nicolás II. Entretanto había comenzado la cena, con numerosos brindis y los indefectibles vasos de vodka llenos hasta el borde. Sartre, que ocupaba el puesto de honor, no pudo con el alcohol y tuvo que darse por vencido en medio del extenso menú. Un discreto escolta lo puso a salvo. Más tarde se dijo que llamaron a un médico de urgencias, pero no hay que creer todo lo que a uno le susurran en los pasillos.

La última velada fue más distendida. De ello se encargó, si mal no recuerdo, Yevgueni Yevtushenko, que, tres años menor que yo, sabía exactamente dónde estaban los puntos efervescentes de las noches de Leningrado. El lugar al que nos arrastró era una planta de fábrica abandonada, una especie de loft. Había allí un conjunto que no sólo tocaba bailables y melodías swing, sino que también hacía gala de la última moda de Occidente. Los stiliagui* exhibían orgullosos sus chaquetas de piel y sus auténticos o falsos vaqueros. Mientras los mayores se emborrachaban en silencio y con ganas, el mundillo juvenil se entregaba al twist hasta el amanecer. Sólo más tarde comprendí cómo aquellos muchachos se mantenían en sintonía: gracias a emisoras como Radio Libération o el Russian Service de la BBC, a ellas les debían su conocimiento de las canciones de Elvis Presley y de los Beatles. Sabían perfectamente cómo burlar las interferencias soviéticas en la banda de onda corta.

La noche del día siguiente el famoso Flecha Roja nos llevó a Moscú. Ese tren de coches cama, en último término, debía su fama a las parejas de amantes desamparadas que, dado lo exiguo de sus viviendas, encontraban pocas oportunidades de felicidad. Y es que, debido al gran ancho de vía, sus compartimentos de dos lechos resultaban no sólo cómodos y acogedores, sino que eran también de acceso libre porque se repartían sin tomar en consideración el estado civil de sus ocupantes. Nadie se quejaba de que el viaje durara diez horas.

En Moscú, los «delegados», en quienes nadie había delegado, enseguida volvimos a ser llevados de la mano. Nos alojaron en el hotel Moscú, en la misma Plaza Roja, frente al Kremlin. Los huéspedes accedían a aquel edificio con forma de armario por un hall exorbitante y mal iluminado, con voluminosas butacas de club desperdigadas por el recinto. De los rincones pendían altavoces que, día y noche, emitían coros lentos y graves. Unos ascensores chirriantes y crónicamente sobrecargados llevaban a los huéspedes a la novena planta, donde una corpulenta celadora los tenía registrados y velaba para que nadie se equivocara de habitación.

Formaba parte del programa una «Lectura de poesía internacional» en la casa de un sindicato. El encuentro fue tan multilingüe que el público poco entendió. Más entretenida resultó una invitación privada de Iliá Ehrenburg. Su vivienda, en la calle Gorki, era tan generosa que me evocó las recepciones en casa de personas residentes en Park Avenue o en la Rue de Varenne. Obras del modernismo clásico adornaban las paredes: aquí un Matisse, allá un Braque o un Vlaminck. El champán lo servían doncellas con cofia blanca, blusa negra y delantalito de encaje bordado. Se ofrecían canapés y petits fours. Al anfitrión el intento de evocar pretéritos tiempos burgueses le salió de una forma engañosamente genuina. Le pregunté en francés por su agitada época de París, cuando compartía círculo con Picasso, Modigliani y Apollinaire en el Montparnasse y con Diego Rivera en La Rotonde, y por sus aventuras en la guerra civil española. Como se sabe, era un hombre que había salido indemne de múltiples trances y que siempre había caído de pie. Debo admitir que me gustó mucho, más que Konstantín Símonov, que también estaba entre los invitados. Parecía el amo de una fábrica de maquinaria, muy dueño de sí mismo y muy reservado. De paso me enteré de que el fin de semana había volado con un avión particular a su coto de caza en Siberia. Ehrenburg, en cambio, proyectaba un aire de superioridad, pues tenía en su recámara pensamientos interesantes y perseguía objetivos políticos muy concretos.

En Moscú, nuestra delegación no pudo ver más que el hotel, el mausoleo de Lenin frente al Kremlin y el Parque Popular de los Logros, porque le esperaba una travesía en barco por el río Moscova, que nos llevó hasta su desembocadura con el Oká y que duró casi un día entero. Tuvimos que pasar por una especie de estación fluvial, un imponente edificio de varias plantas coronado por una relumbrante estrella soviética, para llegar al embarcadero y a la nave. Hacía mucho calor. Como no tenía mapa, no entendí hacia dónde viajábamos. Al parecer, la capital estaba conectada con mares remotos, pues en el muelle no sólo atracaban vapores de excursión, sino también mercantes que transportaban su carga hasta el mar Báltico y el Caspio. El complejo sistema de canales del Moscova y el Volga nos condujo por grandes pantanos y enormes esclusas, adornadas por columnas, que se abrían y cerraban automáticamente como movidas por las manos de un fantasma. En cubierta, sentado bajo toldos blancos, disfrutaba. El vino de Georgia y el vodka fluían a raudales. Quedé asombrado por la entereza con que Hans Werner seguía el ritmo en la mesa de los poetas rusos.

Entretanto, había corrido la voz de la que sería la verdadera sensación de la jornada. Nikita Jruschov, el soberano del ingente país, había manifestado su deseo de hablar con los escritores allí reunidos, y posiblemente en su propia casa. Enseguida se desataron cuchicheos barajando quiénes formarían parte de los elegidos y quiénes no.

Como siempre, me faltó resistencia etílica y gastaba un ruso demasiado frágil como para haber podido participar en esas especulaciones. Me encontraba apoyado en la borda cuando un hombre de unos cuarenta años se dirigió a mí en inglés. Parecía interesado por saber cómo yo, siendo nuevo y estando al margen, veía la situación política del país. Mencioné el famoso deshielo y dije que evolucionaba desde hacía años según el principio del pare y siga. El jefe se había propuesto sacar el imperio de su parálisis, romper sus fijaciones, pero en cierto modo eso ocurría de forma peristáltica, a impulsos, a golpe de bocados de difícil digestión. Por tanto, nadie sabía exactamente en qué acabaría el intento. Éste provocaba un vaivén de esperanzas y miedos, no sólo entre la intelligentsia sino probablemente en toda la población. El hombre me escuchaba, al parecer divertido, y comentó que no andaba del todo equivocado.

Luego, el leal Kostia me dijo en un susurro que mi interlocutor se llamaba Alexéi Adzhubéi. Sumido en la ignorancia, el nombre no me decía nada. Me asusté bastante al saber que aquél con quien había hablado tan francamente era el yerno de Jruschov y el director del periódico gubernamental Izvestia.

En el programa todavía figuraba una excursión de un día, en autocar, a un lugar sagrado: la casa de Tolstói en Yásnaia Poliana, a sólo doscientos kilómetros al sur de Moscú, lo que en términos rusos significa una distancia corta. Allí todo parece como si el dueño de la casa acabara de salir de su estudio. Las zapatillas están listas, el tintero sobre el escritorio está lleno. Descubrí, encima del mueble, un periódico de 1910 y varias cartas que el destinatario, presumiblemente, ya no leyó. En aquel museo restaurado con esmero uno se mueve como en un viaje por el tiempo. Tan perfecta es la puesta en escena que cuesta admitir la verdad: que, naturalmente, se trata de una enternecedora falsificación.

El 13 de agosto llegó el gran momento. Entre los escritores invitados que a tempranas horas de la mañana acudieron al aeropuerto para volar a Sochi a bordo de un avión especial también estaba yo. Ahora ya estaba claro quiénes figuraban en la misteriosa lista de invitados. Aparte de los hachas —Shólojov, Tvardovski y Fedin, Sartre, Beau voir y Ungaretti—, estaba el inevitable instigador Vigorelli. Aunque del propio país venían algunos escribidores de mérito de la Gran Guerra Patriótica, a los autores de renombre había que buscarlos con lupa. En cambio, había toda clase de cuadros y presidentes de asociaciones rusas, búlgaras y rumanas. ¿Quiénes faltaban y por qué? ¿Dónde estaban Ehrenburg y Yevtushenko? Me estremecí al ver a Alexéi Adzhubéi, el yerno con el que conversé de manera tan imprudente durante el recorrido fluvial. ¿Y qué había pasado con Hans Werner Richter? ¿Por qué había desaparecido? Temí que pudiera pensar que yo había metido la mano. Nada más lejos de mi intención, puesto que estaba deseoso de esconderme detrás de él. Luego nos desplazamos a Gagra, a la villa de Jruschov. Anoté lo que sucedió allí los días 13 y 14 de agosto de 1963.

El anfitrión sale de la casa, lentamente, con paso corto, remando con los brazos, es un hombre viejo al que el cuerpo ya le da guerra. Antes que ilusión, su calma expresa paciencia. Apenas se ha detenido, comienza una ceremonia de presentaciones, de apretones de mano, de abrazos, que se parece a un teatro de aficionados. La dirección escénica está improvisada; la sonrisa, libre de protocolo. Los gestos tienen un punto de torpeza. Los nombres y los idiomas de los invitados son extraños, y aún más lo es su conducta. Son intelectuales, personas con mucha trastienda. Hay que creerles capaces de ironía. El respeto que ostentan esconde reticencia, soberbia, quizá animadversión. Esta visita es fastidiosa. Son tábanos.

El trato que el hombre les dispensa no carece de dignidad. La elegancia rústica va más allá de la camisa bordada. Ayuda a salvar ciertos trances. Contra la burla furtiva, la astucia de pasarla por alto. También la casa, el parque y el entorno sirven de ayuda. Esa gente cosmopolita lo contempla todo con mirada incidental, asiente a la arquitectura moderna, mira con envidia los árboles fragantes y la extensa playa desierta. En el dueño de la casa asoma una pizca de orgullo. Presenta la cristalera que se despliega accionada por un motor oculto.

Casi se basta sin escoltas. A los visitantes no se les cachea. Ésta es una valentía simpática, sin aspavientos. Las salas son demasiado grandes para el hombre que las habita. Le falta el instinto de la riqueza. Hay pequeños objetos, no previstos por ningún arquitecto, que distorsionan el conjunto: un sórdido reloj de pared, un cenicero rosa fuera de lugar. Además, la casa está demasiado ordenada, no echaría de menos al habitante y se entregaría a cualquier sucesor. El anfitrión no manifestó ningún deseo particular, no fue él quien eligió la madera. Los muebles proceden de la serie más cara de los combinados industriales. Uno los encuentra también, y del mismo color, en los halls de los hoteles de la capital.

En una reducida sala de conferencias todos toman asiento. El anfitrión no establece ningún orden, no se ha preparado expresamente. Movimiento de sillas. Breve lapso de desconcierto, luego los huéspedes toman la palabra. No están más seguros que quien los escucha. Se les ha avisado; se les ha dado a entender, en privado, que no tratarán con un interlocutor culto. Así que nada de extranjerismos, por favor, usen un tono llano. Y cuidado con la irascibilidad del gran hombre de pequeña estatura.

Durante tres minutos, respectivamente, hablan toda suerte de prohombres. Sus agradecimientos, sus palabras encomiásticas, sus declaraciones de compromiso resultan una pizca demasiado floridas, demasiado desinhibidas. El anfitrión no les cree. Tiene el oído preciso. Sartre, con sus treinta palabras, no asume ningún riesgo, se mantiene a la expectativa, por no decir manso como un cordero, una actitud que contrasta por completo con la que adopta en Francia, donde de buen grado ofrece ante el poder pruebas de valentía exentas de riesgo. El único en mostrar un ápice de bravura es el polaco Jerzy Putrament. Reclama mayor espacio de maniobra para los autores soviéticos.

Ya en esa escena tengo la impresión de que el anfitrión es superior a sus huéspedes. La mayoría de éstos, extrañamente agitados, cuando todavía estaban en el autocar, ¿no habían ajustado sus corbatas, cambiado de camisa, dado una y mil vueltas a detalles protocolarios? El anfitrión no tiene necesidad de nada similar. Es consciente de su ventaja.

Esto se observa en cuanto los conciliadores discursos domingueros llegan a su fin. Otro momento de incertidumbre. Luego el primer secretario del Comité Central se levanta vacilando y se dispone a hablar. Los intérpretes corren las sillas. Que sólo quiere decir unas palabras, dice casi disculpándose. Al principio parece inseguro. Imagino que con los suyos trata de otro modo, que con ellos bebe y que alguna vez incluso gritará.

Sigue un discurso de cincuenta minutos ajeno a toda coherencia lógica y argumentativa. El hombre comienza sereno, un poco entrecortado, se enfervoriza, arrastra ejemplos y anécdotas, acelera la dicción, llega a un giro imprevisto y de pronto se interrumpe. Él mismo parece sorprendido de lo que ha dicho. No quiere desdecirse, pero tampoco va a dejarlo sin modificar. Aún no sabe cómo seguir, pero ya se le ocurrirá algo. Paciencia. Y paciencia no le falta. Espera, cruza las manos. Son los otros los que se ponen nerviosos, temen que el orador se haya encallado. Treinta segundos. Entonces sale otra frase. Lo hace a bocajarro, arrancando en un punto en el que nadie había pensado. Su coherencia sólo se adivina a posteriori o no se capta en absoluto, las asociaciones de ideas dan saltos de liebre. ¿Ingenuidad abismal y desarmante? Únicamente en los oyentes más pánfilos cunde cierta sensación de que ellos lo saben hacer mejor. Se equivocan, porque apenas ni una de aquellas afirmaciones aparentemente tan simples es descabellada. Casi todas contienen algo certero, a veces incluso algo subliminal. El discurso de Jruschov no apasiona; da que pensar por su sentido común y su astucia, su coraje y su olfato para lo posible. En el plano verbal tiende a reducir lo desconocido a lo conocido. Voz acompasada, léxico parco, sintaxis minimalista. Los arranques retóricos se le atragantan y resultan faltos de credibilidad, de lo que el orador enseguida se da cuenta. Tampoco su indignación resulta fresca, emerge como si le hubiera venido a la mente por centésima vez. No comprende por qué habría de repetir una y otra vez cosas tan claras. Sus verdades no son numerosas, pero está seguro de ellas. Rara vez duda, y es precisamente por eso por lo que son tan conminatorias para quien las tiene.

Todo esto se pone de manifiesto cuando el anfitrión, por lo visto sin motivo aparente, empieza a hablar de Hungría. Nadie de los que le precedieron en la palabra ha mencionado la sublevación magiar de 1956. Pero en la mesa está Sartre, quien a las alocuciones de saludo de los demás sólo ha añadido una frase escueta y anodina. Lo que ahora nos toca oír es un intento de justificación. Presentado de forma prolija y desmañada. «Si nuestra intervención fue un error, yo soy el principal culpable. Pero hoy, siete años después, cualquiera puede verlo: no fue un error.»

Coge el toro por los cuernos, hace visibles las diferencias en vez de disimularlas. Tengo la impresión de que se toma a mal la prudencia de los huéspedes, su afán acomodaticio. Es cierto que quieren algo de él: espacio de maniobra para los autores soviéticos, la posibilidad de viajar al extranjero, de hacer exposiciones, de publicar. Y quizá también él quiera algo de nosotros: apoyo mediático a su definición de la coexistencia pacífica y a sus iniciativas de desarme. Con todo, no duda en confrontarnos con el capítulo más tenebroso de su gobierno. La herida húngara no se ha cerrado. Saca a la luz lo que no acaba de cicatrizar. No sólo trata de convencernos a nosotros, sino también a sí mismo. No finge «buen tiempo» como Vigorelli, Ungaretti y Surkov. Eso quiere decir, sin duda, que nos tiene más respeto que nosotros a él.

Por lo demás, es el único episodio en el que se nota su implicación emocional. Tras una pausa vuelve a entregarse a sus meándricas asociaciones de ideas y habla de lo divino y lo humano rozando la confusión y la charlatanería. Más tarde, unos altos cargos me confiesan que su locuacidad es para ellos motivo de gran preocupación. Que el jefe es incapaz de guardar secretos, máxime si se trata de éxitos, sean reales o supuestos.

Unos apuntes de lo dicho: «Hemos abolido la dictadura del proletariado. Después de cuarenta y cinco años ya no nos hacía falta. La Unión Soviética es un Estado del pueblo. Hoy ya somos una democracia. Sólo quien tiene miedo necesita una dictadura». Defiende la prosperidad contra los argumentos de los chinos. «Cuanto más ricos seáis tanto más se aburguesará vuestro pensamiento, me dijo uno de su delegación. Pero si un hombre se compra un segundo pantalón, ¿se vuelve por ello peor marxista? Le pregunté si pensaba que los mejores comunistas andaban sin pantalones.» A veces llega a fanfarronear, recalcando las fuerzas de su país. «El acuerdo de Moscú sobre el final de las pruebas de armas nucleares no se ha producido porque los capitalistas se hayan vuelto más inteligentes, sino porque nosotros nos hemos hecho más fuertes. Sin la crisis del Caribe, quizá no tendríamos hoy ningún tratado en el bolsillo.» Habla de pactos más amplios con los que ha venido Dean Rusk, el secretario de Estado norteamericano, ofertas que trascienden con creces lo que se ha debatido en público. (En Moscú corren rumores de que los Estados Unidos han dado al bloque del Este perspectivas de concederle una extensa ayuda similar al Plan Marshall.)

Luego, lecciones recurrentes sobre los males del capitalismo. Su manera de explicarle a Sartre el socialismo es de veras desarmante. Dice que en los periódicos occidentales lee a menudo sobre casos de suicidio. ¡Que eso no es un asunto privado! «En nuestro país esto ocurre muy rara vez. Investigamos cada caso a fondo, buscamos los motivos y tratamos de mejorar las condiciones.» Sartre escucha el análisis con gesto pétreo.

La única reminiscencia literaria de su discurso es significativa. Jruschov recuerda una historia que leyó en 1910 o 1911 en una revista liberal. Ha olvidado el nombre del autor. (Podría llamarse Christoph von Schmid.) Un terrateniente es abordado en la calle por un mendigo que le pide un kopek. Rebusca en sus bolsillos, pero sólo encuentra una moneda de veinte kopeks y se la da. El indigente no cabe en sí de alegría y le da las gracias arrodillándose. «¡Qué poco necesita este hombre para ser feliz!», dice el terrateniente. «Yo en cambio necesitaría por lo menos veinte mil rublos para sentir un entusiasmo similar.» Todavía hoy el orador se muestra indignado por la diferencia existente entre los protagonistas de esa historia, que le parece tan importante que la cita. O pregunta para quién trabaja el trabajador en el capitalismo. Basta con un ejemplo: un hombre vende su pellejo construyendo un muro, pero no tiene derecho a saber para qué sirve. Al final puede ser el muro de la cárcel detrás del cual terminará preso un día… El efecto edificante de la parábola no acaba de producirse, y el orador se percata demasiado tarde de que hablar de muros a la vista de la «muralla de protección» de Berlín puede ser peligroso.

Con lo que más a gusto se siente es con las fábulas de los libros ilustrados. El tema del culto a la persona le hace recordar al elefante. Cuando éste, en su infancia, visitaba el pueblo donde vivía, todo el mundo quería verlo. Y acudía tanta gente para congregarse alrededor del animal que él, un chico pequeño, al final no podía siquiera echarle un vistazo. Algo parecido ocurre con el culto a la persona, puntualiza. En el entierro de Stalin murieron 106 personas en la Plaza Roja. Su propia hija sólo logró salvarse metiéndose debajo de un coche. Hoy, en cambio, cuando él pasea por Moscú, uno le da un codazo a su vecino y le dice: «Mira, ahí viene Jruschov». El otro le contesta encogiéndose de hombros: A ése ya lo conozco. En alguna ocasión hasta observó cómo alguien escupía a su paso.

Lo que le molesta e irrita son cosas muy sencillas. Por ejemplo, la fortuna de Kennedy. ¿Por qué los trabajadores votan a un hombre tan rico? Medita un instante. Luego tiene una iluminación. Los capitalistas ganan las elecciones porque vosotros les ayudáis. Lo dice mirando a los huéspedes. Algunos escritores se sobresaltan, otros se quedan perplejos. Pero el ponente enseguida se calma añadiendo que por supuesto no se refiere a los presentes. Pero que éstos, sin embargo, cargan con una responsabilidad de gran peso. Ésta fue, por cierto, la única alusión al trabajo de los invitados. Sobre literatura y estética no pronunció, para mi alivio, ni una sola palabra.

Quizá sobrestima la influencia del gremio escritor. Quizá piensa también en lo seducible y lo sobornable que puede ser, aunque eso al Estado soviético muchas veces le ha venido muy bien. Por otra parte, lo que dice soslaya las tradicionales tesis marxistas y redunda, a fin de cuentas, en una inversión del axioma según el cual el ser social determina la conciencia. Si su afirmación apareciera en Pravda, causaría una pequeña sensación. Pero en aquel círculo sólo suena como el reconocimiento de una realidad política en boca de un hombre que del marxismo únicamente oyó hablar en el Breve cursillo sobre la historia del PCUS (b).

Luego, el discurso simplemente cesa, porque el que habla tiene la sensación de que basta, sin preocuparse por un golpe de efecto final que sería fácil de obtener con cuatro lugares comunes sobre la paz, el futuro y el progreso. Los aplausos son educados, pero escasos. El público se levanta y sale a pasear.

Hace mucho calor, los huéspedes sufren dentro de sus trajes oscuros. El anfitrión los invita a darse un baño. Quiere darse un chapuzón. Los visitantes han venido sin bañadores. Conmoción protocolaria, desconcierto, también desgana. ¿Puede uno bañarse desnudo, según el jefe de Estado deja al arbitrio de cada uno, ante los ojos de la autora de El segundo sexo? Los reunidos prefieren acomodarse en las gradas, charlando cautelosamente, mientras el anfitrión desaparece en una de las casetas de la playa. Sólo Vigorelli, un autor desconocido y yo queremos bañarnos. Nos encaminamos a la segunda caseta, donde encontramos, dispuestos para el anfitrión y cortados a su medida, tres bañadores peculiarmente sórdidos. Nos llegan hasta las rodillas. Los diez minutos en el Mar Negro fueron posiblemente los únicos momentos agradables de la jornada, tanto para el anfitrión como para nosotros. Sólo al escolta en su barca, siempre presto a socorrer a su amo, se le notaba una cierta preocupación por nuestro bienestar.

La cena, que dura dos horas, se sirve en la terraza. Antes se nos invita a visitar la vivienda. Recuerda un decorado cinematográfico de los tiempos de la ufa: fundas rosa en el dormitorio, sillones al estilo del café Kranzler berlinés. Los pocos discursos son insípidos y hueros, pero la comida está deliciosa. Sólo se habla ruso. Mi vecino de asiento, Konstantín Fedin, muestra pocas ganas de traducir para el anfitrión, sentado en diagonal, lo que los extranjeros profieren. No se cruzan más que trivialidades. De todas formas, yo, el benjamín de la mesa, tengo poco que decir.

Sólo en una ocasión se hace referencia a Alemania, y muy de refilón: que desde allí puede ver hasta Prusia, dice de buenas a primeras el anfitrión. Que al otro lado de la bahía Ulbricht tiene su casa de verano. Eso es todo, ni una palabra más de política.

El dueño de la finca come y bebe poco. Tengo la impresión de que se aburre, pero, atento y solícito, no deja de ofrecer bebidas, vino de Georgia y un agua mineral de la que me sube a la nariz un leve olor a azufre. Parece una invitación a casa del diputado de provincias, donde boticarios e inspectores de enseñanza degluten los manjares que se les sirven. Las lenguas no se sueltan, ni las bromas ni el gozo báquico asoman por ningún lado. De súbito, el anfitrión presenta un aspecto de fatiga, tiene los ojos entrecerrados aunque mantiene un residuo de recelosa alerta, y escucha con medio oído.

Después del café, el poeta ruso Aleksandr Tvardovski descarga su bien preparado golpe maestro. Tiene una dilatada carrera a sus espaldas. Se hizo famoso en la Segunda Guerra Mundial con un poema sobre el soldado Vasili Tiorkin, que no sólo fue popular, sino que recibió también el Premio Stalin. Bajo Jruschov se le encomendó la dirección de la revista Novi Mir, donde se encargó de la publicación de Un día en la vida de Iván Denisóvich, obra de un autor completamente desconocido llamado Aleksandr Solzhenityn.

Un peso pesado, pues, en aquel corro.

Lee una continuación de su poema épico de los años cuarenta: Las memorables aventuras del soldado Tiorkin en el más allá. Bajo el régimen de Stalin era imposible pensar en publicarlo, e incluso después del «deshielo» los censores juzgaban demasiado arriesgado darle el imprimátur. Le propusieron una «refundición», de la que el autor prefirió abstenerse.

La versión que traía hizo patente a qué se debía tanta negativa. Y es que el probo soldado, que recuerda a Schwejk, se encuentra en el más allá con exactamente las mismas realidades que en la Unión Soviética. En vano busca un lugar donde hallar descanso. Cuando va a quejarse le dicen que no tiene sentido porque todos viven felices y satisfechos. Que la policía secreta ya se encarga de que así sea. A quienes se comporten ejemplarmente les aguarda un privilegio muy especial: unas vacaciones en el infierno burgués.

Tales epopeyas satíricas en verso constituyen un género tradicional en la literatura rusa. Recuerdan, por la estructura de las estrofas y por el fraseo, a Heine. Su efecto también es muy similar. Lo pude observar en quien tenía enfrente. Las estrofas «líricas» y las graciosas van alternándose, y las agudezas están colocadas con infalible acierto.

Naturalmente, los extranjeros se quedaron a dos velas. Pero el señor de la casa era todo oídos y consintió la lectura durante cincuenta minutos. A ratos parecía afligido, y en ciertos momentos incluso a punto de disgustarse; los pasajes «poéticos» lo aburrían, pero no pudo resistirse a los chistes y se rió varias veces a carcajada limpia. Terminada la lectura, calló largamente para zanjar el asunto con un seco joroshó.*

Para los escritores soviéticos aquél fue el resultado determinante de la visita, una maniobra victoriosa, enhebrada con ingenio. La despedida ofreció la misma imagen que la bienvenida: abrazos torpes, apretones de mano con ánimo ausente, alivio secreto en los dos bandos. Sólo los cuadros, camuflados bajo la apariencia de escritores, procedentes de los países socialistas, entre ellos un hombre particularmente acuoso de Berlín Este, exhibían semblantes llenos de unción.

Después de este encuentro nos quedan de Jruschov pocos puntos imprecisos. Nunca hubiera alcanzado el poder por plebiscito o mediante elecciones democráticas. Es poco vistoso. Probablemente sea eso lo que le ha salvado. Su fuerza es la de un ser humano que tiene el propósito de sobrevivir. Fue así como salió airoso del estalinismo y de las luchas por el poder tras la muerte del georgiano. No cabe duda de su perspicacia y de su capacidad de aguante. Tiene mayor destreza para dominar las situaciones que para generarlas. No es hombre de grandes proyectos; es difícil de convencer, inaccesible a argumentos teóricos, sólo se le puede aleccionar a partir del método de ensayo y error.

La mejor forma de definir sus virtudes es la negativa. Está bastante libre de la megalomanía y de la paranoia de sus antecesores. Sus convicciones básicas son tan simples que no predeterminan su comportamiento, al contrario: éste las interpreta según el caso. Dentro de los límites de sus lugares comunes es inseguro y por tanto susceptible de corregirse. De su mayor hazaña política no tiene ni idea. Consiste en el desencantamiento del poder. Un hombre sin secreto en el vértice del Estado: algo que ocurre rara vez en el mundo; en Rusia es inaudito. Carece completamente de carisma. Su presencia más bien suscita aburrimiento, pero jamás aquella fascinación a la que un hombre como De Gaulle debe su eficacia. Desmiente el culto a la persona no sólo de forma ideológica —lo que significaría poco— sino por su personalidad. Quien se muestre decepcionado por ello no ha comprendido de lo que se trata. Cualquier Napoleón jaleado por las masas podría, en la era nuclear, arriesgarse al suicidio colectivo. En comparación, el zapato con el que Jruschov supuestamente golpeó en su pupitre de orador en Nueva York resulta inocuo. Sentado a la mesa de este señor, uno puede bostezar pero no sentirse amenazado.

Un vuelo corto devolvió a los participantes a Moscú. Nadie tenía ganas de comentar lo vivido. Los insignes huéspedes extranjeros se apresuraron a buscar sus próximas conexiones con París, Roma o Varsovia. El leal Kostia fue al hotel a recogerme y aún me ofreció una larga velada con unos amigos incombustibles en su pequeño piso de la Aeropórtovskaia, una casa colmena que albergaba a los integrantes menos famosos del gremio de escritores. Hubo demasiado vodka como para que pueda acordarme de lo que fue materia de conversación, quejas y risas.

A la mañana siguiente —era el 15 de agosto— me recliné, aliviado, en mi asiento del avión de la SAS con destino a Oslo. Mi primera excursión a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas había merecido la pena.

Posdata de 2014

Nikita Serguéieveich Jruschov murió en 1971, en su casa de campo, como un anodino pensionista.

Hans Koch, mencionado al principio de estas notas, se suicidó en 1986. No dejó carta de despedida que pudiera explicar sus motivos.

Aleksandr Trifonóvich Tvardovski fue destituido tras el derrocamiento de Jruschov. Murió, amargado, en su dacha en 1972.

Después de mi regreso a casa escribí lo que sigue:

Menú (1963)

En una tarde ociosa, hoy

veo en mi casa

por la puerta abierta de la cocina

un cántaro de leche, una tabla para cortar cebollas,

un plato para el gato.

En la mesa hay un telegrama.

No lo he leído.

En un museo de Ámsterdam

vi en un viejo cuadro

por la puerta abierta de la cocina

un cántaro de leche, una cestilla de pan,

un plato para el gato. En la mesa había una carta. No la leí.

En una casa de verano a orillas del Moscova

vi hace pocas semanas

por la puerta abierta de la cocina

una cestilla de pan, una tabla para cortar cebollas,

un plato para el gato.

En la mesa estaba el periódico. No lo leí.

Por la puerta abierta de la cocina

veo leche derramada,

guerras de treinta años,

lágrimas sobre tablas para cortar cebollas,

misiles antimisiles,

cestillas de pan,

luchas de clases.

Abajo a la izquierda muy arrinconado

veo un plato para el gato.

*Este texto pertenece al libro Tumulto de Hans Magnus Enzensberger (Malpaso, 2016)

Hans Magnus Enzensberger es un poeta y ensayista alemán considerado como uno de los representantes más importantes del pensamiento alemán de la posguerra. Es autor de más de 40 títulos.

Hans Magnus Enzensberger es un poeta y ensayista alemán considerado como uno de los representantes más importantes del pensamiento alemán de la posguerra. Es autor de más de 40 títulos.

Posted: April 6, 2016 at 10:18 pm