EL LADO OSCURO DE LA EMPATÍA

Paul Bloom

Cómo nuestra preocupación por una persona puede fomentar la agresión infundada hacia otra

Por lo general no estoy a favor del asesinato, aunque haría una excepción a propósito de los líderes de ISIS: experimentaría cierta satisfacción si fueran extirpado de la faz de la Tierra. La mía es una actitud bastante común, compartida incluso por muchos de mis amigos más liberales, aun cuando se trata de algo con lo que no nos sentimos cómodos intelectualmente ni estamos orgullosos de ello.

¿De dónde proviene este odio? Los psicólogos cuentan con patrones explicativos para este tipo de sentimientos, pero ninguno se aplica a este caso. No creo que ISIS constituya una amenaza para mí, mi familia o mi modo de vivir. La repugnancia no me conduce ni guía mi desprecio. Tampoco los deshumanizo de modo que piense en ellos como perros o alimañas.

Al contrario, me motivan los más respetables sentimientos, como la compasión, el amor y la empatía. No por ISIS, desde luego, sino por sus víctimas. He visto videos de decapitaciones y crucifixiones y he leído relatos de violaciones, esclavitud y tortura. Si estuviera menos afectado por el sufrimiento de las víctimas me mostraría más receptivo a una discusión equilibrada sobre las diferentes opciones en busca de una solución. Pero como me trastorna enormemente sólo quiero que paguen.

En su The Theory of Moral Sentiments, publicado en 1759, Adam Smith señala que cuando vemos a alguien agredido por otro albergamos su mismo deseo de venganza: “Nos alegramos de verlo atacar a su vez al adversario, con ánimo y dispuestos a ayudar”. Y si la víctima muere, en nuestra imaginación se opera cierto truco: “Entramos, por decirlo así, en su cuerpo y […] su causa se vuelve nuestra”.

Un proceso similar se puede observar en la investigación publicada el año pasado por los psicólogos Anneke Buffone y Michael Poulin. A los sujetos participantes en la investigación se les informó sobre cierta prueba entre estudiantes situados en otra habitación del laboratorio. La mitad de dichos participantes leyó una descripción en la que una de las estudiantes se refiere a sí misma como si estuviera en peligro (“Nunca he estado tan escasa de fondos, lo que realmente me asusta”); por su parte, los otros leyeron una descripción en la que ella se muestra tranquila (“Nunca he estado tan escasa de fondos, pero en realidad no me preocupa”). A los sujetos de la investigación se les informó después que con su participación colaboraban en un estudio sobre el dolor, una prueba mediante la cual se podría conocer la cantidad de salsa picante que los estudiantes toleran consumir.

Tengamos en cuenta que ningún participante hizo nada malo: él o ella no tenían nada que ver con la ansiedad de la estudiante sobre el dinero. Sin embargo, los mismos participantes decidieron dar más salsa picante a la persona descrita como en peligro. Su empatía indujo una agresión –aunque sin un sentido moral.

Por situaciones así no es una casualidad que muchas leyes lleven el nombre de algunas infantes muertas. ¿Quién no está enfurecido contra alguien que hiere a un niño?

Antes de que su estudio concluyera, Buffone y Poulin sometieron a todos los sujetos de investigación a un examen que explora los genes específicos que hacen a las personas más sensibles a la vasopresina y la oxitocina, hormonas relacionadas con la compasión, la ayuda y la empatía. Tal y como supusieron, hubo una mayor conexión entre la empatía y la agresión en aquellos sujetos que contaban con dichos genes, es decir, las personas más empáticas eran también las más agresivas cuando presenciaban el sufrimiento de otros.

Por mi parte, he llegado a conclusiones similares en una serie de estudios realizados en colaboración con Nick Stagnaro, estudiante graduado de Yale. Comenzamos con una prueba sencilla que mide el grado de empatía de la gente. Después narramos algunas historias terribles como, por ejemplo, sobre algunos periodistas secuestrados en el Medio Oriente o sobre el abuso de menores en Estados Unidos. En seguida, los cuestionamos sobre cuál sería, a su parecer, la mejor manera de reaccionar ante los responsables del sufrimiento. En el caso de Oriente Medio, les ofrecimos un conjunto de opciones políticas –desde no hacer nada hasta un debate público–, toda una ruta que concluía con la invasión militar. Para la versión doméstica preguntamos en qué consistiría, según ellos, el posible incremento de las penas para el abusador, desde la elevación en los costos de la libertad bajo fianza hasta la pena de muerte. Del mismo modo que en el estudio genético, observamos que las personas más empáticas eran quienes reclamaban un castigo más severo.

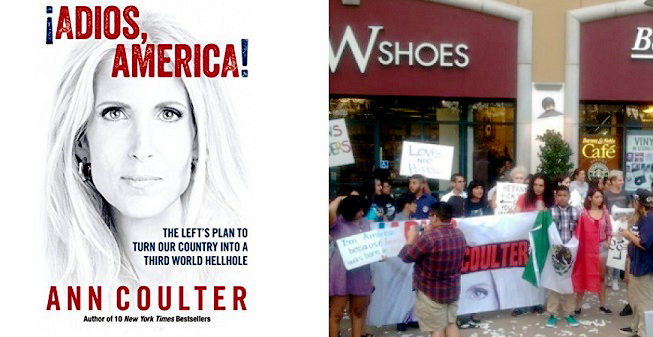

Los políticos se sienten a sus anchas explotando este lado oscuro de la empatía. Así por ejemplo, a Donald Trump le encanta hablar de Kate. No usa su nombre completo, Kate Steinle, sino simplemente “Kate”. Ella fue asesinada en San Francisco por un inmigrante indocumentado y Trump casi querría traerla ante su público para, así, volver más vívida su cháchara de asesinos mexicanos. Del mismo modo, el más reciente libro de Ann Coulter, Adios, America, es rico en detalladas descripciones de los delitos cometidos por inmigrantes, en especial violaciones y abuso infantil, con capítulos cuyos títulos rezan “¿Por qué los valedictorians hispanos son noticia y los violadores de niños no?”, o con comentarios como “¿Uno de nuestros amigos se pierde en las drogas? Gracias a un mexicano”. Trump y Coulter recurren a estas historias para avivar los sentimientos de las víctimas e inducir el apoyo a políticas en contra de los inmigrantes que, dicen ellos, sólo se aprovechan de gente inocente.

Hay muchos antecedentes para este tipo de cosas. Por ejemplo, algunos linchamientos en Sudamérica a menudo provocados por historias de mujeres blancas agredidas por negros o los ataques antisemitas anteriores al Holocausto motivados por relatos de judíos que abusaban de niños alemanes. Repito: ¿quién no estaría furioso contra alguien que hiere a un niño?

Sentimientos similares se utilizan para iniciar guerras. Como en 2003 cuando EE.UU. se disponía a invadir Irak los periódicos e internet ofrecieron relatos espeluznantes de abusos cometidos por Saddam Hussein y sus hijos. La reacción israelí a la noticia de tres adolescentes judíos asesinados condujo al apoyo público en el reciente conflicto de Gaza del mismo modo en que Hamas utiliza relatos sobre palestinos asesinados para generar apoyo a los ataques terroristas contra Israel. Al exponer el caso de los ataques aéreos sobre Siria, Obama habló exaltadamente acerca de los horrores infligidos por Assad y sus soldados, del uso incluso de armas químicas. En caso de ir a una guerra a gran escala contra ISIS, seguramente vamos a ver más imágenes de personas decapitadas.

Es difícil pensar en una manera más parcial y desequilibrada a partir de la cual determinar una posible sanción.

Nuestra reacción ante estas atrocidades puede nublar nuestro juicio, condicionándonos en favor de la guerra. Los beneficios de ésta –incluyendo la reivindicación de los directamente afectados– se vuelven concretos pero los costos de la guerra siguen siendo abstractos y sólo estadísticos. El mismo sesgo se ve reflejado en nuestro sistema de justicia. La indignación resultante de la empatía impulsa a algunos de nuestros más poderosos deseos punitivos. No es casual así que, como decíamos, muchas de nuestras leyes lleven el nombre de niñas asesinadas –la Ley Megan, la Ley Jessica y la Ley Caylee– y tampoco debe extrañar el actual entusiasmo por la “Ley Kate”. La alta tasa de encarcelamientos en Estados Unidos y nuestro continuo entusiasmo por la pena de muerte es producto, en parte, del miedo y de la ira pero también ha sido guiado por el consumo de historias pormenorizadas sobre el sufrimiento de las víctimas.

Están además las “declaraciones de impacto sobre la víctima”, en donde se recurre a las descripciones detalladas de alguien afectado por un crimen para, a partir de esa declaración, poder determinar la condena. Existen argumentos a favor de estas declaraciones, pero considerando todas las evidencias en el sentido de que somos más propensos a sentir empatía por unos individuos en lugar de otros –con factores determinantes como la raza, el sexo y el atractivo físico jugando un poderoso papel–, es difícil pensar en una forma más sesgada e injusta para fijar la pena.

Una parte de mí todavía quisiera a los líderes de ISIS muertos. Aun así, en mis mejores momentos reconozco que lo que realmente debería desear es que dejen de torturar y matar gente y que cualquier acto de violencia suyo se juzgue por sus probables consecuencias independientemente de lo satisfactorio que dicho juicio sea para mí o mis amigos. Todo el mundo está consciente de que el miedo y el odio pueden respaldar opciones violentas, deberíamos estar conscientes también de que la mayoría de nuestros sentimientos compasivos pueden suscitar lo mismo.

© Publicado previamente en The Atlantic Montly, septiembre de 2015.

Traducción de David Medina Portillo

Paul Bloom es profesor de sicología de la Universidad de Yale. Sus investigaciones exploran cómo entendemos el mundo físico y social, con especial atención en la moral, la religión, la ficción y el arte. Ha recibido numerosos reconocimientos por sus investigaciones y docencia. Ex presidente de la Sociedad de Filosofía y Psicología, es coeditor de Behavioral and Brain Sciences, una de las principales revistas en el campo. Bloom escribe para publicaciones científicas como Nature and Science y para diarios y revistas como The New York Times, The Guardian, The New Yorker y The Atlantic Monthly. Es autor y editor de numerosos libros, entre ellos Just Babies: The Origins of Good and Evil.

Paul Bloom es profesor de sicología de la Universidad de Yale. Sus investigaciones exploran cómo entendemos el mundo físico y social, con especial atención en la moral, la religión, la ficción y el arte. Ha recibido numerosos reconocimientos por sus investigaciones y docencia. Ex presidente de la Sociedad de Filosofía y Psicología, es coeditor de Behavioral and Brain Sciences, una de las principales revistas en el campo. Bloom escribe para publicaciones científicas como Nature and Science y para diarios y revistas como The New York Times, The Guardian, The New Yorker y The Atlantic Monthly. Es autor y editor de numerosos libros, entre ellos Just Babies: The Origins of Good and Evil.

©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.

Posted: October 19, 2015 at 10:20 pm