Mariposa pelirroja de colección

Eduardo Espina

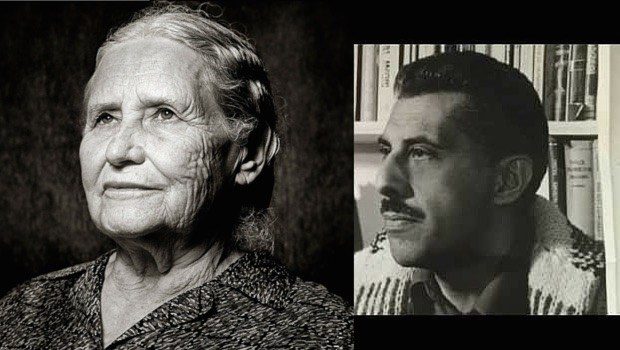

[Sobre Marosa di Giorgio]

A media tarde de un día que podría haber sido igual a cualquier otro, estaba en la librería de Francisco Garamona, en la calle El Salvador al 4199 (enfrente hay una pizzería) del barrio Palermo de Buenos Aires, cuando de pronto apareció el escritor Fogwill, quien venía de alguna parte. Hay gente que puede. Yo lo llamaba Rodolfo, y él, que yo recuerde (si lo dijo no lo escuché, o me olvidé), nunca pidió que lo llamara Fogwill o Enrique. Me caía bien. Incluso su particular método de encare, que sin esfuerzo podía pasar enseguida por arrogante y hasta acosador (palabra puesta de moda por la abominable corrección política). Para mí aquella utilería en exhibición no era sino una divertida pose de dandi finisecular que había descubierto un método propio, una forma indomesticable de hacerse presente, parte de su identidad gregaria para existir en completitud consigo.

Aunque lo veía de manera infrecuente, muy de vez en cuando (en verdad lo vi cuatro veces en mi vida), me gustaba encontrármelo cada tanto, una vez por lustro, pues siempre me preguntaba si había escrito “algo nuevo”. Su reiterada pregunta, no sé bien por qué, me motivaba a seguir escribiendo “algo nuevo”, más no fuera para responderle en forma afirmativa cada vez que lo veía. Fogwill se murió sin que pudiera volver a decírselo. Si lo hubiera tenido de vecino, mi obra completa sería numerosa. Como la de Andrés Bello o la de Stephen King. O la de Sarmiento (53 volúmenes).

Esa tarde en la linda librería de Francisco Garamona, que según me dicen se ha mudado de barrio y de calle, nos quedamos los tres conversando por un rato, hasta que varios ratos después me di cuenta que debía irme. Tenía otras cosas que hacer. Cuando anuncié mi salida para tomar el ómnibus, o colectivo, como le llaman en esa ciudad donde hay muchos, Fogwill dijo que podía llevarme en su auto hasta la parada. Pero no salimos enseguida; nos quedamos como media hora más conversando (los norteamericanos no se despiden y se van, los sudamericanos, en cambio, nos despedimos pero no nos vamos), hasta que finalmente salimos los dos rumbo hacia donde iríamos. Me preguntó qué número de colectivo iba a tomar. Me dijo que subiera al auto, estacionado a mitad de cuadra, que me dejaría en la parada más cercana, la cual quedaba a solo una cuadra con todos sus metros, uno tras otro. Por lo tanto, fue un viaje más bien corto. De los que uno hace cuando la distancia no importa.

Fogwill estacionó el auto a varios metros de la parada. Es decir, el viaje desde La Internacional Argentina (la librería) hasta donde terminamos, fue de apenas unos metros. Estuvimos conversando dentro del auto otra media hora, dos porciones de quince minutos completos. (“Es bien sabido que los ratitos son más largos que los ratos”, Georg Christoph Lichtenberg). En determinado momento, como de la nada que andaba merodeando, Fogwill hizo un comentario sobre Marosa di Giorgio, el que vino acompañado de una pregunta, posterior. No recuerdo bien qué dijo ni qué preguntó, ni tampoco qué respondí, aunque debo haber dicho algo al respecto, pero recuerdo con nitidez que el nombre de Marosa, el sonido “Marosa”, una contraseña añadida al habla, iba y venía como mantra capaz de alterar la temporalidad dentro del pequeño vehículo con cuatro ruedas detenido a mitad de cuadra. Incluso más. Tomó completa posesión de aquel reducido espacio móvil mal estacionado.

Marosa, dijimos, cada uno a su manera, escribía para poder seguir escribiendo. Fácilmente podía ser una irrealidad trascendiendo su terrenal apariencia, de no haber sido salvada por las palabras que le venían para sacarse ciertos enigmas y paradigmas de encima. Paradoja a la cual se le hacía fácil existir con mínimos recursos, sin histrionismos, ella ocupaba un sitio preferencial, donde hasta los esfuerzos resultaban innecesarios para hallar justificación, aunque al sentido común le costara entenderlo. Y seguimos hablando en aquella periferia de la realidad ubicada en una calle arbolada del barrio Palermo de Buenos Aires. De pronto, ambos éramos al mismo tiempo Marosas, Fogwills, Espinas, por más que “todos” fuéramos solamente dos y solo en ese preciso momento, presentes en las circunstancias de un día con su propia fecha, una cualquiera, con el movimiento inexacto de la calle y el ruido de los motores y las bocinas dando su opinión como podían, sin ningún interés en borrar las evidencias de una simultaneidad en desarrollo, repleta de sustantivos gratis. No en vano, las palabras eran atrapadas in fraganti con facilidad. Habían abierto comillas y nosotros las estábamos cerrando. Por lo tanto, no era buen momento para teorizar con reacciones para después. Él y yo, como quedó claro, a Di Giorgio la leíamos siempre a favor.

* * *

Marosa di Giorgio era eso mientras lo fue, aunque en más de una manera todavía lo sea: un tema para cualquier momento, un viento favorable, un mecanismo de irradiación, un vocablo itinerante que podía venir a donde quienes tanto la queríamos estábamos pensando en ella. Gran poderío: siempre podía. Su exotismo fue un concepto, máscara inocente para ver el mundo en la mirada de los semejantes, una actitud para no dejarse traducir por la época. Marosa, Ariel Méndez, Cheché Arteaga, otros amigos muertos, papá, mamá, son ahora ciudades de la memoria que me siguen. Todos ellos, nombres que ya no están en la nueva guía telefónica, caben juntos en el verso de Fernando Pessoa que cada tanto acompaña a la reminiscencia: “Lo que en mí siente está pensando”. La fe en los vivos que quedaron para después pasó a ser parte del orden de una explicación pensada por los sentimientos.

Marosa es hoy una marca registrada incorporada al futuro, nombre ideal para un bar o una peluquería. Mezcla de Salmácide y Sherezade, vivió a escondidas en el mundo inquieto que tenía a mano sin dejar de participar en el absoluto. Haberla conocido fue un privilegio de los que viajan con uno durante la vida entera, sea el recorrido en bicicleta, a pie, en ómnibus, o en cualquier vehículo de la memoria, que podría ser el auto de Fogwill. La misma lucidez que tuvo en nuestro primer encuentro a mediados de la década de 1970, en uno de sus meses, la sacó a relucir la última vez que hablé con ella, por teléfono, cuatro días antes de morir el 17 de agosto de 2004, cuando los heraldos de la muerte ya se habían instalado en la realidad sin lograr espantar a lobos ni a falenas nativas que la acompañaron al firme hasta el final.

La poeta de las zoologías mudables –una de las primeras caracterizaciones que pueden hacerse de su poética– pasó por esta vida como ángel ucrónico dibujando su trayectoria. Tal como llegó, se fue: lúcida, completa, nada desmoronada, sin desentonar ni hacer preguntas, sabiendo a dónde iba (es la única forma de llegar a donde se quiere ir). Había dado por cumplida su misión. El caso con sus circunstancias a cuestas me trae al recuerdo las palabras de Max Morden, narrador-protagonista de El mar, la novela de John Banville (con quien departí algunos días aunque otros no, en un indeleble tiempo de cuatro meses en Iowa City, otoño de 1980, durante el International Writing Program): “A lo mejor todo lo que nos ocurre en la vida no es más que una larga preparación para abandonarla”. A Marosa la enterraron en Salto, Uruguay, el 19 agosto del año que le tocó. Desde dos días antes ya estaba con Dios.

Tantos años después de muerta es tan extrañada como imprescindible continuará siendo su poesía mientras la realidad necesite de frases con gramática extra, de las que abundan poco y deben defenderse sin truculencias por sí solas. No vienen al mundo con guardaespaldas. Marosa pasó en el justo momento por esta dimensión, no solo para esparcir misterios por donde le tocara pasar, sino también para que las palabras se entendieran mejor entre ellas. Pronto encontró la voz que iba a ser la suya, y la mantuvo, agregándole solfeos y lingüísticas desde el primer volumen, Poemas (1954), hasta el último que publicó, La flor de lis, editado en Buenos Aires días antes de su muerte, y en el cual la poesía vislumbraba una forma de irse, la conclusión de una vida sin otras aparte por venir: “Si se va se termina el mundo. /Ella le contesto: Sí”.

* * *

En los dos volúmenes de Los papeles salvajes (2000) Marosa di Giorgio reunió los doce poemarios publicados hasta esa fecha, los que dan cuenta de un universo plenipotenciario, de un balbuceo descomunal mediante el cual la poeta manifestaba que había echado toda la carne en el asador. Su obra no ha parado de irradiar singularidades. Es una anomalía válida. El poeta nunca debe sentirse culpable de ser diferente y de querer ayudar al idioma a dar un paso adelante mediante la creación de chaladuras y extrañamientos. Marosa construyó una labia inclasificable, laberíntica a partir de lo simple, con infinidad de entradas y salidas, un idioma con su Babel y su Babilonia, que una y otra vez cuestiona la lógica racional y sitúa los hallazgos de su hospitalaria belleza en el momento preciso de un comienzo –¿de qué historia es el inicio?–, mezcla de perturbación y agradecimiento a mundos insólitos con otros insertos, convencidos en su simultaneidad de que existen y subsisten sin tener que andar demostrándolo.

En sus poemas nada insignificante ocurre. Son postales conteniendo el paisaje del interior de la poeta en el momento mismo que escribe, un paisaje congelado en el desconcierto previo a lo que siempre está a punto de suceder. La imaginación progresa agregando frases a las que ya estaban, esperando su turno para ocupar un centro imprevisto. Marosa di Giorgio llevó la mente del lenguaje a un lugar donde hasta ese entonces no había estado y menos de tal manera, al límite posible de la comunicación (quizás más allá no haya nada y solo música de imágenes para dejar que las palabras sean siempre de otro modo). Por razones de belleza despabilada que aprendió dónde esconderse, la poesía es antes que nada, por ser el habla más primera de todas, una comunicación para y con uno; diálogo consigo. Un sobresalto en la casa de la fascinación, un viaje atemporal hacia la relación con las demás cosas que habitan el universo, y asimismo las restantes. Marosa no escribió una poesía tranquila.

Tenía claro que en el riesgo únicamente, en el intento sostenido por decirlo porque jamás había sido dicho, y menos de esa forma, la poesía puede llegar a ser un tótem completo, sin fisuras ni fáciles salidas al sentimentalismo. Algo similar a una tonalidad en clave para hallar en su solipsismo una simetría impredecible y en el primer desequilibrio (o lo que percibimos como tal) de la prosodia una melodía propia, a la caza de jerarquías. Los poemas dan la idea de algo que no está, y que no quiere dar cuenta de su ausencia. En esa introspección al filo del autismo, el centro tonal cambia, lo que implica que el oyente se sienta transportado al temido desequilibrio de la melodía de lo impredecible. La erosión perturbadora de referencias que interponen en el lenguaje una historia inaccesible, la observación objetiva de una dimensión que no se sabe bien (ni mal) cuál es, deriva en un núcleo portátil de la atención. La lectura pasa a depender de las adendas de la irrealidad, esto es, da pautas sin intenciones completas.

En la poesía china se considera un fracaso que el poeta no pueda transmitir una visión objetiva de la realidad a partir de su estado de ánimo. Pero, ¿puede un estado de ánimo ser objetivo? Sin miedo escénico, la de Marosa, lo mismo que la de los poetas del neobarroco rioplatense –no muchos–, es una lírica establecida en los estados de ánimo del lenguaje. ¿Será parte de un cuento chino? Por seguro, es una gran muralla con un agujero en medio, a través del cual la visión puede colarse y estar más cerca de todo cuanto la separa. Alguien que es constantemente ella mira a través de los ojos con aumento del lenguaje, para que el objeto a la vista no quede indiferente a la contemplación en desarrollo. Es una poesía de acceso sin necesidad de visa a lo desacostumbrado, y nada lo es más que el estado de ánimo del propio poeta, montaña rusa que lleva siempre a la próxima cima, o pendiente. Y en ese aleatorio espacio que puede estar en lo alto o en lo bajo (depende), lengua, lenguaje y yo lírico son de mutua manera la presencia contigua. El poema es lo que resiste en medio:

Había nacido con zapatos. Rojos, finos, de taco alto,

que fueron la desesperación de todos los que vivimos juntos

en aquel tiempo.

Y en la cara tenía varias dentaduras, y lentes celestes como

el fuego.

Al pasar, por la tarde, parecía el ángel de la devoración con

pie punzó.

Mas, en realidad, amó la luz solar. Comía guindas, llevándose

una a cada boca.

Y sentía temor y amor hacia el Maestro Tigre que llegaba

en la noche a buscar doncellas.

Y nunca la eligió.

(“Había nacido con zapatos”, de La liebre de marzo).

* * *

He escrito dos largos ensayos sobre la poesía de Marosa di Giorgio, por lo tanto, la que ahora mismo me viene, como queriendo decir algo sobre la que un día fue, es la otra, la que existió en la realidad doméstica de causas y efectos; la de todos los días, la que se pintaba los labios de rojo neón y hablaba por teléfono con sus amigos a media tarde para contarles cosas. En la historia de nuestra amistad hay situaciones, que para mí continuarán siendo inobjetables, y que entran por la puerta principal para quedarse, como queriendo anunciar la permanencia de una intensidad infotografiable. Si tuviera que elegir me quedo con cinco, en mi opinión notables, de esos momentos, aunque quiero ahora revivir apenas dos, según regresan ordenados por el azar, sin respetar orden jerárquico, pues no lo hay. Son momentos en otro momento, con la cuota de lo sagrado cumplida. La omisión del ateísmo no es pura casualidad.

Desde la vez que la conocí, cuando Marosa era una nota al pie de página en los diarios uruguayos, una casualidad nacida en Salto que andaba por ahí, cada encuentro que teníamos servía para bastante, sobre todo para eso. Y para hacer hipótesis sobre la belleza adversaria del mundo. La memoria está sembrada con recuerdos de conversaciones, desde las primeras en aquellas tardes a la marchanta dentro del café Sorocabana de la Plaza Libertad del centro de Montevideo, hasta las varias aunque no fueran tantas y que vinieron luego en St. Louis, Missouri, caminando bajo las pacíficas arboledas que se preparaban para el otoño sin la ayuda de nadie, o en el bar Blueberry, y las otras, que tuvieron lugar después en tierra de cowboys. En Dallas, Texas.

Por razones que no viene al caso explicar, porque transcurrió mucho tiempo y porque simplemente ya no viene al caso, fui el intermediario de los dos únicos viajes que Marosa hizo a Estados Unidos, con varios años de diferencia entre ambos. A fines de la década de 1980, mediante el auspicio de John Garganigo, profesor ítalo-estadounidense nacido en Nueva York, autor de un libro fundamental sobre la poesía gauchesca, logré que fuera invitada a Estados Unidos por la Comisión Fullbright. Hizo tres recitales: en New York University, donde enseñaba Roberto Echavarren; en Washington University, en St. Louis, en donde estaba Garganigo; y en la Universidad de California-Berkeley, donde tuvo como anfitriona a la profesora Gwen Kirkpatrick. El viaje salió redondo, aunque la ambulante huésped tuvo que acortarlo en una semana y regresar a Uruguay debido a la enfermedad de su madre, Clementina Medici. Debió cancelar la lectura programada en Texas, estado al que vino a conocer 14 años después. Ya para entonces ni el mundo ni ella eran lo mismo.

Aquel fue, más allá de la imprevista circunstancia familiar, un viaje luminoso, lleno de tiempo extraordinario, con anécdotas y vivencias que de manera exhibicionista sintetizaron la vida de esos días tan bien vividos de principio a fin, aunque entonces el final estuviera lejos, como en otra parte, aparte, o así lo parecía. Aquello es hoy lo que ya pasó, y en el espejo transparente de la nostalgia uno se mira como buscando hacia atrás la vida que ya no queda por delante. Es algo igual a regresar en puntas de pie a un yo que ya no existe. El segundo viaje, en marzo de 2003, fue todo lo contrario.

Ya con la enfermedad encima, y sintiendo los primeros estragos del deterioro, Marosa se había convertido en una existencia inclasificable venida a menos, a la cual le costaba mantener vigente y sin altibajos el instinto gregario que la había caracterizado y dado su hálito de bonhomía. Era una sombra devaluada de las que suelen vestir momentos de escueta plenitud en medio de una estadística vital definida por bajones tremendos. Era una ficción óptica. Una enfermedad le cambia hasta el nombre a la gente (es una de esas cosas que nunca miran la hora). La cuenta regresiva iba a mayor velocidad de lo imaginado; no andaba por el número 18, o uno más alto y lejano, como ella suponía, sino que el 6, el 5, y ya el 4, se aproximaban, con el cero y la nada muy a la vista. Podían verse sin binoculares. La poeta era entonces media ella. Una “casi”, y cada vez menos. La vida había dejado de serle leal.

* * *

Me gustaba viajar y dar paseos en compañía de Marosa por su tan campante condición de anti-turista. Solo se animaba a ser una trotamundos en el living de su pequeño apartamento del centro de Montevideo. A diferencia de los japoneses con su sushi y su sangriento harakiri, ella iba a donde la invitaban sin llevar cámara ni tener objetivo al cual fotografiar. Ella era su propio clic. Con una impermeable ligereza característica de su condición, vivía su permanencia de tránsito en el lugar o tiempo donde le tocara estar. Salía a la realidad con su plan interpretado, cargando con ella un sistema de aprendizaje y absorción que no hacían obligatorio el regreso inmediato al orden. A la mirada la hacía responsable de sus asombros. Como la vez aquella.

En octubre de 1988 íbamos caminando por una calle de las que hay en St. Louis, Missouri, que era más bien el álbum de una tupida arboleda, y ella solo miraba. Para ver las cosas sin puntuación que en el mundo existen, Marosa tenía una mirada excelente. En eso nadie le ganaba. No paraba de hacerlo, y en sus instantes de distracción se dejaba mesmerizar por el chillido de las aves varias (no hay nada como espiar el piar de los pájaros), por la vida al oído, banda sonora de una película que no necesita de subtítulos. En complicidad con una luz interminable que hacía pensar en algo contrario al relámpago en cualquier día claro, nos rodeaban visualidades altruistas. Descubrimos causalidades donde no las había. Con su sola canción compuesta de melodías múltiples, Marosa caminaba entre mariposas invisibles, como si un poco más adelante la mirada del tiempo estuviera esperando o dejando sus huellas a perpetuidad.

No vimos árboles violentos. Los escuchamos con los ojos, apoteosis de la vida cuando se siente acompañada. “El cielo está sobrevalorado, no hay nada allí”, dice Huay en la película de Apichatpong Weerasethakul, pero esa vez cierta el cielo valía la dimensión de su existencia. Fue una caminata adulta, real, hecha de pasos y distancia, en la que también nosotros fuimos parte del recorrido; las huellas que buscábamos no eran las de alguien posible, sino las nuestras en el futuro de las tardes mansas y nativas que llegaron luego de esa.

Capaces de decir más de lo que insisten en callar los balbuceos, las buenas caminatas suceden siempre en otra parte. Esa no fue la excepción. Íbamos viendo, con la perplejidad como timonel, auspiciados por una naturaleza que a nuestro paso rendía homenaje a su magnífica obra de ruidos y resplandores autorizados. Con los rostros señalados, habíamos ido hasta ese lugar con condición de sitio para saber cuál de los dos era quién. Dos voyeurs de árboles y pájaros iban al pairo, haciendo de la caminata el único destino. Sin contratiempos ni palabras de más. Para que no hubiera dudas, Marosa hablaba con los dioses en voz baja. Decidida a resolver de nuevo su autorretrato, epifanizaba un porvenir seguro, increíble y habilitante, mientras el apaciguamiento quedaba a salvo y nosotros oíamos las instrucciones de la finitud. Éramos la usina de un deslumbramiento alarmado, la vida retratada caminando; tanta belleza audiovisual no podía caber en tan pocos minutos seguidos. Dos al servicio de un contraste saliendo de un cuadro de Edward Hopper por la puerta principal. Detrás de sus lentes, como salidos en ese mismo momento de una película de John Waters, la poeta poco menos que en su total registro echaba un vistazo a las apariencias próximas del universo, puntos fijos orientados hacia la simultaneidad cuando está mejor, muy de vez en cuando.

Sentí que para ella el periplo de aquella tarde significaba volver a visitar lugares que veía por primera vez; estaba viendo y escuchando la primera ocasión de algo antes de que fuera recién. Sabía cómo adivinar el aprendizaje. La naturaleza en situación urbana, muy Sílfide, conformada por árboles y pájaros que habían aprendido a vivir entre la gente y que imponían un tercer y cuarto punto de vista sobre la realidad. Era la misma admirable naturaleza que al pasar nos decía: ¿Qué les parece?, por lo que yo también pregunté: ¿Sería igual el mundo si todas sus regiones tuvieran al menos una vez la luz que estábamos viendo?

Con Marosa pareciendo haber llegado de visitar otra galaxia minutos antes, una tan lejana como la más distante, de tener compromisos con la fe para hacer frente a lo que pudiera venir, caminamos durante varios minutos seguidos –de otra forma hubiera resultado imposible– que parecieron la eternidad en cuentagotas, un infinito junior, sin pedirle a la realidad menos de lo que podíamos vivir en ese preciso instante. Oímos onomatopeyas que ya eran, sonidos inexistentes como tic tac y bla bla. Fue el día en que el mundo eran solo dos personas a la misma vez, un destino al unísono y a dúo. La música del requerimiento así lo había dispuesto. Años después, estando en Montevideo, le pregunté qué era lo que más recordaba de su primer viaje a Estados Unidos, el cual, tal como dije párrafos atrás, además de St. Louis, ciudad natal de T. S. Eliot, Marianne Moore, William Burroughs y Tennessee Williams, la había llevado a Nueva York y San Francisco con su inmenso puente colgante. Mi amiga no dudó al decirme: “lo que más me encantó fueron los árboles que me llevaste a ver aquella tarde tan llena de pájaros. Vi árboles y pájaros que nunca había visto, que no sabía cómo se llamaban”. Sus verdades eran irrefutables. Pájaros y pasos bajo la sombra de los cedros, innumerables.

Nunca he regresado a la calle angosta en donde estuvimos conociendo los efectos de la verosimilitud, a la que durante años recorrí todos los días, cada tarde y mañana, de ida y vuelta, pues era la que mejor me llevaba al apartamento donde por entonces vivía, pero hay mañanas de hoy en las que me despierto imaginando que algún día venidero volveremos a dar juntos y hasta jóvenes ese paseo otoñal, y que los mismos pájaros y árboles con sus copas altas al viento siguen ahí con su presencia esporádica, sin haberse ido o habiéndose quedado, esperando la segunda parte de una historia irrepetible cuyo fin, lo mismo que su pasado, por más que no sea solo uno, podrá seguir postergándose. La nostalgia depende de la paciencia.

* * *

Varios años después, sin que los hubiéramos notado pasar, ya en 2000, viajamos a México desde Montevideo en un enorme avión a participar en el festival literario Poetas del Mundo Latino, en Oaxaca. Mucha gente quería conocer a Marosa, pues recién entonces, con casi 70 años de edad, había comenzado a transformarse en figura admirada con reconocimiento internacional. Gustav Mahler solía consolarse del desprecio de críticos y directores de orquesta diciendo a quien quisiera oírlo: “Mi tiempo llegará”. Pues bien, el de ella, con su rima salteña de fondo, había llegado. Muy celebrity en los ojos de los demás, era una Barbra Streisand, una María Callas pero más callada, aunque en su caso se trataba de una diva sin haberlo adivinado ni planeado. Le había costado una vida con todas sus horas alcanzar el reconocimiento. En las idas y vueltas del certamen de la belleza literaria le había tocado finalmente obtener un porcentaje perfecto y representar el identikit de palabras que al siglo le levantaban el ánimo.

A Albert Camus pertenece la frase: “El sol que reinó sobre mi infancia me privó de todo resentimiento…” Espécimen raro para un país lleno de gente resentida, Marosa andaba por donde le tocara iluminada por el sol de su infancia, aunque eso no apareciera mencionado en los noticieros de sus días. Si bien era una mujer de modales impecables, una dama en ejercicio constante de una índole victoriana, no era alguien fácilmente accesible que anduviera regalando ritos de gregaria adulación al primero que apareciese. Era muy amiga de sus amigos, de lealtad a prueba de fuego, pero también muy distante con los desconocidos. El mundo está lleno de ellos. Cuando alguien cargado de elogios se le acercaba para decirle que le encantaba su poesía, ella, con todas las dudas tenidas en cuenta, respondía a desgano, escuetamente, con un monosilábico “ah”. Ese “ah” indiferente y glacial, no era el de “la felicidad, ah, ah” de Palito Ortega. El “ah” al que solía recurrir con frecuencia era su forma de ensayar el silencio, de reestrenar una realidad que no quería darse cuenta, en la cual callar era un punto de vista, parte de una indumentaria interior que no había sido entrenada para dar su brazo a torcer. Marosa no llamaba ángeles a lo que eran arcángeles.

* * *

Una tardecita mexicana, muy bien elegida por la casualidad, deambulamos entre iglesias de altos campanarios y balcones que siglos atrás debieron haber sido la única fuente de entretenimiento cotidiano de los oaxaqueños; su televisión (en sus días de entonces era salir y ver, sin poder cambiar de canal) y sus plegarias atendidas. La larga caminata estuvo guiada por el presentimiento de una infancia general que nos había puesto en ese rumbo, por una diafanidad sonora, llamémosla así, pues Oaxaca es una ciudad donde los sonidos, por ser el balbuceo del tiempo, no pueden dejar de estar presentes. Entre el olor a frituras, ninguna anodina (sangre frita y saltamontes al mismo estilo ocupaban el menú callejero), y ágapes plebeyos de taquerías al paso, en síntesis, entre los modos diarios de acelerar la ontología del presente, Marosa era la experiencia de un pensamiento completo sucediendo más de una vez. Con sus pasos regulares y su sede en los alrededores, sin hacer alarde de ello, era el paisaje que iba con ella, y llevándome, sabiendo que el tiempo no estaría tan completo sin nosotros. Una aproximación en entredicho comenzaba a quedar atrás. También en esto tuvo razón Anaïs Nin: no vemos las cosas tal como son, las vemos como somos nosotros.

Uno de los caprichos de la suposición nos decía que éramos dos samuráis en idéntico orden de aparición. Mi acompañante zahorí parecía salida de su trinchera sin estadísticas, reconociendo el futuro en las cosas que iba dejando atrás. Tal como dice la memoria –si por ella fuera se quedaría a vivir en las horas de esos momentos– la noche aquella era anoche, con un trasfondo aforístico venido de noches anteriores y esperando el cotejo. Tras haber pasado varias horas yendo de aquí para allá rodeados de tantísima historia acumulada, por todos lados la había, le dije, mirando el programa del festival: “Marosa, dentro de un rato es tu lectura. Convendría ir caminando hacia el lugar”. Teniendo en cuenta la lentitud que guiaba nuestros pasos, era lo mejor para evitar cualquier tardanza. Al llegar al sitio, una enorme plaza rodeada de más edificios coloniales muy bien cuidados, vimos una multitud de gente y de palomas. Las palomas no sé, pero la gente se había congregado para escucharla, a ella y a otras poetas, cuyos nombres no recuerdo, aunque en verdad todos estaban ahí –recién ahora vengo a suponerlo– para oír a quien había venido de Uruguay a ser ella misma también en la intemperie mexicana. Noche de estreno. Vimos a una ciudadanía abigarrada y enardecida reposando en su trinchera con vista al estrado.

Al ver a la muchedumbre cuchicheando sentada, la poeta quedó sorprendida. Perturbada. No había viajado de tan lejos para eso. El caso es que sin demasiada elaboración (innecesaria por cierto), exclamó: “Qué barbaridad! ¡Y esto, qué es!”. Cuando supo que la lectura sería al aire libre, con autos y bicicletas pasando por la esquina, la sorpresa se transformó en rechazo. Buscando mi aprobación inmediata dijo: “Aquí no leo, hay mucho ruido, la gente no para de hablar”. Era cuestión de irse o desaparecer guarnecidos por frases subordinadas. Igual que Bonnie and Clyde en fuga desarmada (no sé qué quiso decir Gabriel Celaya cuando escribió: “La poesía es un arma cargada de futuro”), circunvalamos la cuadratura en la cual debutó aquella magnífica huida sin planificación previa, hasta hallar la primera calle angosta que nos puso en dirección al hotel, locus amoenus cuando la locura es lo de menos. Haciendo lo posible para no contradecirla –dejar que los momentos transcurrieran sin un sí ni un no fue uno de los secretos de nuestra amistad–, le pregunté qué quería hacer, porque no quería quedarse.

Quería comprar una botella de vino tinto, del que hubiera, y regresar al hotel. Eso hicimos. Huimos de la visibilidad “Entre espinas crepúsculos pisando” (verso de Góngora). La ronda porque sí tuvo un final tan tranquilo como el inicio. Escapar de aquel desafinado barullo había sido una idea genial. Con lo nuestro ya era bastante. Paramos en una licorería, y luego enfilamos por una bajada que en 20 minutos nos puso camino a dónde íbamos. Cuesta abajo, la noche verdadera comenzó a quedar un poco más cerca que antes. La noche, no nosotros, lo había así decidido. Lo vivido había sido nuestro road movie, la salida intersticial a zonas con semejanzas propias. Al ritmo de dos que hablando lograban abrirse paso, llegamos al hotel sin que al entrar nos sellaran el pasaporte. El episodio de la lectura cancelada quedó borrado al instante, de la misma forma que se borraba la cinta en Misión Imposible.

La costumbre de haber hecho en otra parte caminatas parecidas nos había llevado de vuelta, sanos, salvos y solos, igual que dos imágenes verdaderas queriendo escapar de un retrato móvil con entusiasmo, una de cuyas acepciones es “tener a los dioses dentro”. Eran condiciones conocidas solo por ese momento. Conversamos hasta muy tarde que fue hasta la madrugada del siguiente día, domingo, hablando de casi todo un poco, sintiendo que “todo” tampoco era suficiente para hacer durar un poco más al tiempo. Cada minuto daba ganas de ser. Hablamos de aquello, de lo otro, y sobre lo cual algo podía sentirse salvado. Hicimos lo posible. Al Sur de los acontecimientos, la vida no paraba de tirar monedas al aire. ¿Cara o cruz?

Viéndola pelirroja en la ambulante noche mexicana, escapando de su estelaridad, me vino a la cabeza el comentario de Raymond Chandler: “Tiene que haber algo de magia en eso de escribir, pero no me atribuyo ningún mérito. Ocurre. Simplemente. Como el cabello rojizo”. Igual a quienes han resucitado recién y buscan su alma en alguna otra parte menos incompleta, tampoco nosotros queríamos que la noche terminara; eso suponía volver a conocer el comienzo, o desconocerlo hasta nuevo aviso. Mientras el paso del tiempo acumulaba pretéritos instantáneos –los únicos en “ese ahora” disponibles–, recordamos una caminata similar que habíamos hecho, muchos años antes, por la rambla de Pocitos, en una tarde inmediata y luminosa, salpicada de melancolía, de las muchas que suele traer el otoño montevideano, cuando el Río de la Plata a nuestras espaldas era una copia certificada y color marrón del río Ouse donde Virginia Woolf fue a perder la vida por decisión propia el 28 de marzo de 1941, con los bolsillos de su gabardina llenos de piedras. Lo mismo que la autora inglesa de Mrs Dalloway (“Me veo como un pez en una corriente, desviado, sostenido, pero no puedo describir la corriente”), también Marosa fue ánima y animal fluvial, de las que aparecen cuando hay una orilla cerca.

La sola descripción del encrespado río configuraba una lágrima exterior a donde bien podrían irse a descansar los días restantes una vez que la vida se acabara sin la ayuda de nadie, ni siquiera la del tiempo. Pocas veces habíamos visto a uno de los emblemas visuales de la condición uruguaya exhibir una imagen tan serena e inquietante, apaciguada por el silencio del viento pampero, como esa tarde decidida entre horas continuas. Era aquel un río repentino, guardabosques licuado, que había aparecido de imprevisto, diciendo lo suyo en segundo plano, como si ese día librado de su fecha y de sus propósitos principales, esa tarde montevideana con el sol caduco de abril a cuestas, hubiera deseado marcharse con su agua a cualquier otra parte, a donde pudiera, cuanto más lejos mejor.

Aunque Marosa di Giorgio nunca tuvo una computadora ni utilizó jamás internet, su epitafio futuro, cuando todas las biografías vayan a ser inventadas por el pasado, podría decir: “Escribía sus correos electrónicos a mano”.

Posted: November 30, 2015 at 12:19 am