Wallace, el Archipiélago Malayo y el 11 de septiembre

Edgardo Bermejo Mora

|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Vida de mis libros V.

1.

Una repisa de mi librero -no tan amplia como me hubiera gustado- la ocupan los libros de viajes y las crónicas viajeras, un género literario en toda forma que -cuando atina- puede emprender el vuelo narrativo de una novela de no ficción, tejida con los hilos de la divulgación científica e histórica, las herramientas de la antropología, y la suma de muchos otros saberes sociales y naturales. La literatura y el viaje son, a fin de cuentas, dos formas colindantes de la exploración: la de la lengua y la de los territorios.

Uno de esos libros de mi repisa es el Archipiélago Malayo del viajero y naturalista británico Alfred Russel Wallace. Publicado por primera vez en español de manera sumamente tardía, a finales del siglo pasado el entonces Conaculta lo incluyó dentro de la colección Cien del Mundo, con prólogo de Hugo Diego Blanco y traducido del inglés por Isabel Vericat. La primera edición de este libro que reafirmó -y aún anticipó- los postulados de Charles Darwin en relación a la selección natural y la evolución de las especies, ocurrió en Londres en el año de 1869.

Es conocida la asombrosa coincidencia por la cual Wallace y Darwin arribaron simultáneamente casi a las mismas conclusiones evolucionistas, por caminos diferentes y sin haberse conocido, o siquiera dialogado a la distancia. 14 años menor que Darwin, desde una cabaña en las islas Molucas Wallace remitió una carta hasta Londres a quien admiraba profundamente, con un resumen puntual de sus descubrimientos y teorías como resultado de sus recorridos y afanes en el Sudeste Asiático.

Dicha carta, fechada en 1858, fue leída por Darwin con admiración, sorpresa e incluso pavor, cuando aún faltaban dos años para publicar El origen de las especies (1860). El maestro entró en pánico y sufrió un ataque depresivo tras constatar el rigor y la puntualidad de los argumentos de aquel desconocido e inopinado discípulo. Consideró que nadie habría de creer que no había tomado prestadas las ideas de Wallace, y aunque reconocía la genialidad de aquel joven, tuvo que convocar a una reunión de la Sociedad Científica londinense para mostrar un esquema de sus descubrimientos y teorías esbozado a lápiz en 1844. Le creyeron, y sólo después de obtener el aval de sus pares, se decidió a publicar su ahora célebre y revolucionario libro.

Nueve años más tarde apareció el de Wallace. El joven viajero, en un acto de humildad y honestidad intelectual le dedicó la obra con estas palabras: “A Charles Darwin, autor de El origen de las especies le dedico este libro no sólo como muestra de mi estima y amistad, sino también para expresarle mi profunda admiración por su talento y sus obras”.

En 1997 apareció la traducción de marras a cargo del Conaculta. Dos años después viajó entre mis maletas cuando salí de México para residir por una temporada en Singapur. Desde entonces, como los otros libros que aquí he comentado, tal vez sea justo afirmar que cobró vida propia.

2.

Martín Caparrós se preguntaba: “¿Por qué carajo sigo pagando tributo a la estúpida idea de que para contar algo hay que ir a verlo?”. Si la crónica es un género que pondera la presencia del narrador como testigo presencial de lo narrado, ésta es su contrario: una crónica de lo no visto.

Fui de las pocas personas en el planeta que tardaron más de 48 horas en enterarse de los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York. La razón forma parte de esos relatos de vida que uno conserva para sus nietos: el 11 de septiembre de 2001 me encontraba en el corazón de la selva de Borneo, observando orangutanes, con mi libro de Wallace en la mano.

Quienes tomábamos parte de aquella expedición nos enteramos de la tragedia que sacudió al mundo dos días después. Era el amanecer del 13 de septiembre cuando nuestro bote, que recorría muy despacio los meandros y ciénagas del Kinabatangan –un río de nombre insuperable en la porción norte de la isla que le pertenece a Malasia– se detuvo en una pequeña villa en medio de la jungla habitada por indígenas de la etnia dayak: otro corazón de las tinieblas, pero sin la presencia febril del capitán Kurtz.

Sólo entonces lo supimos. Desde el caserío perdido de Danau Gerang, en el centro de uno de los últimos pulmones del planeta, al cobijo de una tribu que en otro tiempo tuvo fama de cazar las cabezas de sus enemigos y colgarlas en las puertas de sus chozas como trofeos de guerra, nos enteramos que el siglo XXI había comenzado.

Era el tercer día del recorrido. La noche anterior la agotamos infructuosa en la búsqueda del rinoceronte enano de Borneo, cuando aún faltaban 15 años para que se le declarara formalmente extinto en las provincias malayas de Borneo. Peinábamos la jungla con linternas ajustadas a la cabeza y empujados a remo en el mayor de los sigilos por nuestros guías. En aquella oscuridad, el brillo de la luna en los ojos amarillos de los cocodrilos -que acechaban como troncos flotantes-, le otorgaba al recorrido la atmósfera indiscutible de una aventura. De cuando en cuando dejábamos el curso principal del río y remábamos entre los canales estrechos del manglar, sorteando ramas, raíces acuáticas y bancos de arena. Descendíamos entonces de la lancha para continuar la búsqueda a pie, sin alejarnos demasiado de la cuenca del Kinabatangan y sus lagartos insomnes.

Los sonidos nocturnos de un bosque tropical son el mayor concierto que la naturaleza puede ejecutar: croar de sapos, violines de grillos estridentes, zumbidos de insectos y chicharras, aullidos de monos narigones, chillidos de murciélagos y cantos de aves variopintas. Nuestros pasos titubeantes sobre las hojas caídas de la maleza húmeda no imprimían la menor huella sonora. De pronto un ruido humano rompió el silencio: era yo, que solté una carcajada nerviosa y pegué un grito de queja cuando supe inmovilizados mis pasos.

Nos recomendaron evitar los bancos de arena en los claros de la ciénaga durante las caminatas nocturnas por tierra. Desoí el consejo y pisé arenas movedizas: ese fango frío, mudo y aterrador del que sólo podía tener noticia a través de los comics de Chanoc o de Tarzán. Unos segundos después me hundí hasta los tobillos. Mis compañeros de viaje, un grupo de biólogos y mochileros australianos, se acercaron y con la ayuda del más fuerte me jalaron de ambos brazos, pero fue inútil. Al segundo intento el fango amenazaba con llegarme a los muslos. Ya no reía, tampoco puedo decir que estaba espantado, acaso incrédulo. Mientras me hundía lentamente, pensaba en lo absurdo e improbable de la nota que rubricaría mi despedida exótica del planeta: “mexicano desaparece en las arenas movedizas de la selva de Borneo”.

Cuando llegaron los guías, tres menudos jóvenes malayos que balbuceaban el inglés universal del turismo, advertí en su cara de preocupación el lío en el que me había metido. Los australianos, me procuraban arengas tranquilizadoras: “¡Calm down!” “¡Don´t move!”. Pero yo estaba calmado y, en efecto, no me movía. A las prisas los guías ataron una cuerda larguísima a mi cintura y la sujetaron a la lancha. Encendieron el motor y sólo al tercer intento lograron sacarme, vivo y coleando, pero sin botas ni pantalones. El fango se los tragó y a mí me dejó descalzo y en calzones: un mínimo pago de indignidad a coste de mi sobrevivencia.

El ruido del motor esfumó la posibilidad de encontrarnos con el rinoceronte, de manera que retomamos el recorrido empujado a toda velocidad por la lancha, entre bromas y carcajadas. Amanecía cuando llegamos al pueblo de los dayaks. En la única tienda de la villa nos esperaba un desayuno de fruta, arroz cocido y pescado frito.

Al fondo de la tienda un televisor viejo, con antena de conejo y recargado sobre un banco de plástico, lograba captar la señal de un canal de la televisión filipina. Lo hacía con mucha interferencia y apenas se podía escuchar lo que decían. Entonces descubrimos asombrados las imágenes que hoy nos resultan familiares, y que ocupan la primera página en el álbum iconográfico de nuestro siglo.

El locutor filipino explicaba en tagalo las escenas tomadas de la cadena CNN, que se repetían incesantes en la pantalla con el sello siempre perturbador: “Breaking News”, de modo que no podíamos entender lo que decían, pero estaba claro que aquello no era una producción de Hollywood sobre ataques de extraterrestres, sino la cobertura en tiempo real de lo que desde una sala de redacción en Atlanta titularon: “America Under Attack”. Si por un momento pensamos que se trataba de una película distópica, o de un accidente terrible, sólo los titulares de CNN –que desfilaban veloces en la cintilla inferior del monitor– nos fueron descifrando lo ocurrido.

Ya habían pasado casi dos días del atentado y sin embargo las escenas de la pesadilla en el único televisor disponible en Danau Gerang eran las mismas que se repetirían por mucho tiempo más: el humo y el fuego en la primera torre impactada, el choque brutal del segundo avión, el derrumbe de las torres, la gente huyendo perseguida por la nube de polvo y escombros de las torres desplomadas, los bomberos, los heridos, las ambulancias, las caídas al vacío de quienes quedaron atrapados en los pisos más altos, el presidente Bush en conferencia de prensa desde la Casa Blanca rodeado de generales, el boquete humeante sobre el edificio del Pentágono, las fotos de los terroristas. La villa de casuchas miserables en medio de la jungla parecía al mismo tiempo un escenario anticlimático para enterarse del gran acontecimiento del nuevo siglo, y el mejor lugar para refugiarse de lo que parecía el Armagedón.

3.

El domingo 9 de septiembre de 2001 tomé un avión desde Singapur con escala en Kuala Lumpur y destino final en Sandakan, una pequeña ciudad costera que pertenece a la provincia malaya de Sabah. Luego de casi dos años como corresponsal de una agencia de noticias para el Sudeste Asiático, había tomado vacaciones con el propósito principal de visitar el refugio de orangutanes de Sepilok.

El Sepilok Orangutan Rehabilitation Centre se ubica dentro de una reserva de 4 mil hectáreas de selva virgen por lo que aún circulan y se reproducen –apacibles y ralentizados– los orangutanes. Fuera de este santuario, y otros territorios vírgenes de Borneo, las plantaciones de palma de aceite han arrasado por años las selvas tropicales de un territorio gigantesco en la que cabrían dos veces las islas que ocupan Inglaterra e Irlanda juntas, y aún le sobraría espacio. Situado a las orillas de la reserva forestal, el centro de rehabilitación se encarga de proteger a las crías de orangután que han quedado en la orfandad por la cacería furtiva o la depredación de su espacio, para reinsertarlos gradualmente a su hábitat.

A principios de este siglo a 70 mil orangutanes le disputaban el terreno a las plantaciones de palma de aceite, que hoy disfrutamos cada vez que untamos una rebanada de pan Bimbo con Nutela, o cada vez que nos ponemos protector para bañarnos con los rayos del sol (cruel paradoja: mientras más destruimos los bosques de Borneo, más aceite bloqueador necesitaremos). Pacíficos, recolectores de frutas y semillas, tan ermitaños como San Jerónimo, al día de hoy hay que restarle 15 mil ejemplares a la lista.

Le debemos al idioma malayo el nombre de este primate tan cercano a nosotros en la evolución como el chimpancé y el gorila. Orangután significa en bahasa Orang (hombre) y Utan (selva). El “hombre de la selva”, que los exploradores Occidentales del siglo XVII sospecharon que podía hablar, pero prefería no hacerlo para no llamar la atención. El silencio del orangután como muda e involuntaria resistencia anticolonial. Un Bartebly milenario de pelo largo y rojizo, escondido en la maleza y en las copas de los árboles, que “preferiría no hablar”.

Tuvieron que pasar un millón y medio de años de evolución, desde que los orangutanes aparecieron en Borneo y Sumatra, para que los primeros exploradores holandeses decidieran bautizar a esta especie con un nombre en latín que los ridiculiza: Simia satyrus, una criatura dionisiaca en medio de la selva, un sátiro desenfadado y desgarbado. El siglo XIX intentó enmendar la falta con un nombre no menos desafortunado en la taxonomía del homo sapiens blanco: Pongo pygmaeus, el gorila enano del circo imaginario de los naturalistas decimonónicos, que no es enano, ni es gorila.

Mientras que mis compañeros de viaje tenían por toda lectura la guía de Borneo de Lonely Planet, como ya referido a mí me acompañaba el libro de Wallace. Sabía que el naturalista británico reunió menos páginas que balas en la parte de su libro destinada al estudio de los orangutanes, pero aquel inventario siniestro y aquella matanza salvaje en pos del progreso -vaya paradoja-, comportaba a su vez la cimiente sanguinolenta de un hallazgo científico que aún ahora ponderamos: la evolución natural de las especies.

Al menos 17 orangutanes pasaron por las armas del explorador, en el apartado sobre esta especie que ocupa apenas 15 de las más de 500 páginas que componen el libro. Fusil y cintra métrica a la mano, Wallace felizmente concluyó que: “no disponemos de las mínimas pruebas confiables sobre la existencia de orangs (sic.) de Borneo de más de 4 pies y dos pulgadas de altura”. A los pigmeos satíricos y peludos de Borneo les costó muy cara esta conclusión. Hembras, machos, jóvenes, ancianos y crías de orangutanes pasaron de la jungla a los museos británicos de ciencias naturales, en una época en la que el conocimiento no se medía por puntos en el SNI, sino por el número de visitas al taller del taxidermista.

El propio Wallace, un maestro del gatillo y de la taxidermia, al final de su viaje reunió una impresionante colección de 125 mis ejemplares de la fauna abigarrada del Sudeste Asiático, en su gran mayoría insectos y aves tropicales, pero también 300 mamíferos, incluyendo al ya desaparecido rinoceronte enano y a los infortunados orangutanes.

“Disparé –apuntó Wallace– a dos hembras adultas y a dos crías de diferentes edades, y todas las conservé. Una de las hembras, junto con varías crías, estaban comiendo durianes. Al regresar corriente abajo, tuvimos la suerte encontrar a un macho muy anciano que comía subido a unos árboles que crecían a la orilla. (…) después de varios disparos en esas difíciles circunstancias, fue un placer ver que el monstruoso animal rodaba y caía al agua”.

¿En qué se relacionaba el orangutancidio de Wallace con lo ocurrido en Estados Unidos aquel día de nuestra incursión por la selva de Borneo del 11 de septiembre de 2001? Estaba aún por descubrirlo.

4.

Los orangutanes son nuestros primos hermanos. Con esa convicción fui a buscarlos en compañía del mismo libro que hoy sobrevive en mis estantes, un tanto maltrecho, como tantos otros de mis compañeros encuadernados de viaje.

Sin otros depredadores mayores que no fueran los seres humanos, el orangután de Borneo terminó por convertirse en un primate extraordinariamente pacífico y solitario. Los de Sumatra, me dicen, son aún más elusivos y nerviosos, acaso porque los tigres, siempre hambrientos, determinaron su conducta.

Duerme en las copas de los árboles, para lo cual cada noche construye su cama y almohada con ramas y hojas. Se levanta tarde, se hidrata con el agua que dejó la lluvia o el rocío en el cáliz de las hojas, desayuna en la cama con el servicio al cuarto que le brindan los frutos de la selva, y sólo cuando el sol ya ha calentado lo suficiente –si acaso está de ánimo– baja por unas horas y atraviesa a pie la selva, con ese vaivén sincopado que le caracteriza, para agregarle proteínas a la dieta: hormigas, termitas, mariposas, huevos de aves. No es un vegano radical, pero el durian es su devoción –una pera enorme, de piel espinada y pulpa cremosa color perla, que es la madre de todos los frutos tropicales y a la que le ha hecho falta un Pellicer que le cante–. Si pudiera lo comería todo el año.

El orangután es un hippie, un anarquista, un ingeniero forestal que sabe por dónde buscar los frutos de la temporada. Conoce la selva, árbol a árbol, como la palma de su mano: una extremidad delgada, callosa y afilada, cuatro dedos alargados y un pulgar en posición inversa –como el nuestro– capaces de construir herramientas, aplaudir, o comunicarse a señas. Sus manos, cito a Alfonso Reyes al hablar de las nuestras: “poseen los más afortunados recursos descubiertos por la vida física: bisagras, pinzas, tenazas, ganchos, agujas de tacto, (…) suavidad y dureza, poderes de agresión y de caricia”. Descubrirlas y estudiarlas debió ser la felicidad de Wallace y los evolucionistas.

La tarde del martes 11 de septiembre estreché la mano de un orangután adolescente que de pronto salió a nuestro encuentro en medio de la selva. Dejarlo que me acariciara el pelo y la cara y corresponder a sus caricias con las mías, lo viví como el momento feliz y afortunado en el que dos viejos parientes se encuentran de nuevo.

Mientras esto ocurría, a 12 mil kilómetros de distancia, en Estados Unidos, el egipcio Mohammed Atta ya se había levantado para hacer sus oraciones de cara a La Meca, antes de dirigirse al aeropuerto de Boston a tomar el vuelo 11 de American Airlines con destino a Los Ángeles. Nadie lo sospechaba, pero se proponía secuestrarlo y hacerlo estrellar contra el WTC de Nueva York.

Para ver caer la tarde y pasar la noche disponíamos de una cabaña, situada en lo alto de una loma, desde cuya baranda podíamos observar a buena distancia a los orangutanes en la cita diaria con la construcción de su lecho vegetal.

Observamos el proceso completo que se llevó un par de horas. Con paciencia infinita, con una lentitud que es de otra dimensión, cuatro orangutanes –un macho adulto, una hembra también adulta, y dos machos jóvenes– trozaban ramas delgadas, las sostenían con los dientes o entre las axilas y regresaban a lo más alto de la copa de los árboles para tejer su nido. Cada uno por su lado, separados por 30 o 40 metros de distancia. No tienen la habilidad arquitectónica de las aves o las avispas. Sus hamacas, una vez concluidas, lucían deshilachadas e inestables. Pero son animales de fe, y ahí se acuestan.

El tiempo que les llevó construir las camas forestales a cuatro orangutanes coincide con los movimientos de los 19 terroristas que del otro lado del mundo se levantan para orar y hacer sus abluciones matutinas antes del amanecer. Cuando los orangutanes –iluminados por la luz de una noche con luna llena–, probaban sus hamacas para disponerse a dormir, los terroristas divididos en cuatro grupos ya habían llegado a los aeropuertos de Boston, de Washington y de Newark.

Cenamos en la cabaña hacia las 9 de la noche y antes de las 10 nos disponíamos a dormir temprano, porque al amanecer iniciaba nuestra travesía en lancha por el Kinabatangan. De pronto se escuchó a lo lejos el aullido más bien dulce y suplicante de un orangután. Salimos todos a la baranda para enterarnos que un macho enorme se desplazaba entre las lianas iluminado por la luna. Era tan peludo con el Tío Cosa de La familia Adams, con unos cachetes enormes, redondos, morenos y abultados, signo de su madurez.

Se dirigía al nido de una hembra en celo, de la mitad o menos de su tamaño, que ya lo esperaba a 20 metros de altura. Estaban a punto de aparearse. Jugaron y retozaron un buen rato antes de copular y de trenzarse en un abrazo largo y complacido cuando ya pasaban de las 10 y media. A esa hora –las 8 de la mañana con 46 minutos en el horario de Nueva York–, un Boeing 767 de la Compañía American Airlines, con noventa y dos pasajeros a bordo, se estrellaba contra la Torre Norte del WTC.

Dos orangutanes ensayaban en Borneo el rito ancestral de la reproducción –lo hacían de manera pacífica y hasta cierto punto amigable, pactada– exactamente al mismo tiempo que en Estados Unidos la violencia del choque civilizatorio cifraba muertos, odio, miedo y destrucción. La segunda torre se desplomó en Manhattan a las 10 de la mañana con 28 minutos, cuando en Borneo eran las 12:28 de la noche y todos –orangutanes y humanos– dormíamos al cobijo de la sinfonía nocturna de la selva. Tardaríamos dos días en enterarnos.

5.

Tras la visita a la villa dayak que marcaba el final de nuestro recorrido por el río, y ya medianamente enterados de que al otro del océano el mundo amenazaba con caerse en pedazos, abordé una avioneta con dirección a la pequeña ciudad de Tawau. Desde ahí, al día siguiente tomaría una embarcación en un trayecto de tres horas con destino a la isla de Sipadan, en el Mar de Célebes

Esta isla, más bien un islote paradisiaco y mínimo, emergió al mar como el cráter de un volcán cuya enorme cuello submarino se convirtió tras miles de años en un arrecife extraordinario y profundísimo, ideal para practicar el buceo. Un año antes Sipadan había sufrido el secuestro de una veintena de turistas europeos a manos de los rebeldes filipinos de Abu Sayyaf, la agrupación islámica que clamaba por la independencia de la isla filipina de Basilán. Mi propósito era tomar notas para un futuro reportaje sobre el surgimiento del fundamentalismo islámico en el Sudeste Asiático, sin sospechar que los yihadistas de Al Qaeda se me habrían de adelantar –periodísticamente hablando– de tal manera.

Esa noche en Tawau buscaba desesperado un café Internet para enterarme con más detalle de los ataques. En una ciudad de 100 mil habitantes acostumbrados a vivir entre las ruinas y los despojos del colonialismo británico, el único sitio que hallé para navegar por la red era una sala de videojuegos, ruidosa e insufrible, abarrotada por un grupo de adolescentes malayos con sandalias, pantalón corto, y kufi musulmán a la cabeza. Tenían, además, las manos pegadas a los teclados de sus consolas, en un tiempo donde no se había acuñado aún el nombre que bautiza a los de su gremio: gamers.

A fuerza de suplicar me prestaron una computadora para navegar en la red. La información bajaba lenta hasta la exasperación. Sin reparar en mi presencia, los chicos continuaban disparando a enemigos virtuales. Llegué a preguntarme si acaso estarían enterados de lo ocurrido en Nueva York.

Se entregaban con un deleite tenebroso a los videojuegos donde invariablemente el tema es el de la violencia y la guerra. Por encima del repique aterrador de las metralletas y los fusiles de asalto, el aleteo de helicópteros, la explosión de los obuses, y los quejidos de muerte de cada personaje virtual a la hora fatal de ser acribillado, destacaban las carcajadas y los gritos de quienes jalaban los hilos de la guerra frente a un monitor. “Dios mueve al hombre, y éste a la pieza / ¿Qué Dios, detrás de Dios, la trama empieza?” escribió Borges en su poema “Ajedrez” dándole paso a la inevitable paráfrasis: “Alá mueve al joven, y éste al soldado…”. Mientras los jóvenes se afanaban en sumar puntos matando terroristas, militares, policías, maleantes o zombis, leía las notas y reportajes con el asombro de quien una mañana se encuentra en el diario con el anunció de que el mundo se ha declarado en guerra.

En la misma sala convivían los muertos que se suman por puntos o pixeles, con las víctimas de carne y hueso que llegaban a mi pantalla en cables noticiosos de las agencias internacionales. Puro texto. La velocidad de la red, en un tiempo donde el internet avisaba su activación con una secuencia de pitidos rasposos, no daba para fotos ni video.

El 13 de septiembre el mundo se preguntaba conmovido por los alcances del odio religioso y el terrorismo, mientras Samuel Huntington destapaba una botella de champagne desde su chalet en Harvard, a la espera de una reedición de su Choque de civilizaciones; 70 mil orangutanes en Borneo ya se preparaban para dormir; y 30 gamers malayos se pasaban por las armas a un ejército variopinto de enemigos.

Desde Borneo pude reconocer algunos rasgos del nuevo perfil del mundo que se dejó ver con toda su desgarradora contundencia en este capítulo atroz de los albores del siglo XXI, y que ciertamente nos recordó el porvenir. No creo que haya otra etapa en la historia del mundo donde la violencia tan descarnada, sin ideologías ni religiones de por medio, se hubiese convertido en un hecho tan masivo, cotidiano y aparentemente entretenido como ocurre en una sala de video juegos.

La globalización y la revolución digital masificaron a la violencia hasta convertirla en el producto de entretenimiento, con el mismo desprecio por la vida que el fusil del explorador Wallace. Dos siglos de expansión colonial y sometimiento cultural se resumieron en una sala de videojuegos de la ciudad Tawau como alegoría de nuestros males: la deforestación, el hábitat amenazado de los orangutanes, el desprecio por el medio ambiente –de los colonizados y de los colonizadores–, el odio religioso, el culto por el progreso, el fanatismo de ambos signos, reunidos esa noche en un espacio de 50 metros cuadrados.

6.

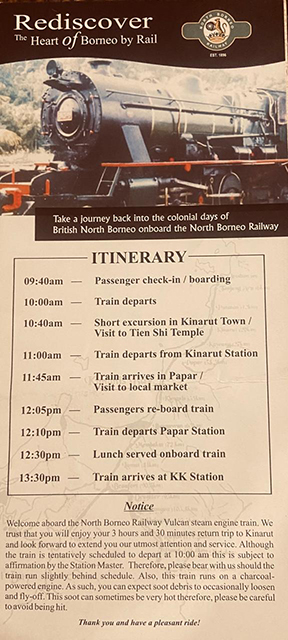

Reservé la última etapa de mi viaje para hacer un recorrido por tren. De la ciudad costera de Kota Kinabalu al pueblo maderero de Tenom, en la región montañosa de la isla. Un recorrido cuesta arriba de escasos 300 kilómetros y 18 horas de trayecto, atravesando selvas, ríos y cascadas.

Construido a finales del siglo XIX para facilitar el transporte de las codiciadas maderas tropicales que crecen imponentes en las tierras altas de Borneo, sólo la voracidad comercial del imperio británico hizo posible repetir la hazaña de Fitzcarraldo a cargo de los ingenieros de la North Borneo Railway Company y un ejército de culíes chinos.

La selva como una manzana horadada por un gusano metálico que para abrirse camino y avanzar alimenta sus pistones de vapor con la propia madera que va derribando a su paso. Otro gato de Schrödinger que está al mismo tiempo vivo y muerto. Por espacio de una centuria Borneo fue el principal productor de maderas tropicales para el resto del mundo. Cuando ya no había manera de alimentar al monstruo con la velocidad que exigía, se arrancaron las crías de los árboles talados y se sembraron millones de hectáreas con palmas africanas productoras del aceite.

Por una suerte de morbo –o de masoquismo– elegí para la primera parte del recorrido montarme al tren antiguo que se anunciaba como un “paseo nostálgico por los años dorados de la etapa colonial”. Un recorrido de 60 kilómetros desde Kota Kinabalu hasta el pueblo de Papar, empujados por una locomotora de vapor alimentada con carbón, construida en Manchester en 1900 y transportada por barco hasta Borneo.

El folleto turístico ofrecía “cinco vagones lujosamente decorados con estilo victoriano para 180 pasajeros (36 por vagón), empujados por ´Vulcano´, la última locomotora de vapor en Borneo”. Ofrecía también un “menú colonial” para el almuerzo del recorrido, y por un costo extra el High Tea de las cinco de la tarde con finger sandwiches de mantequilla y pepino. En la cafetería-bar del vagón principal se vendían también souvenirs para turistas, uno de los cuales es probable que tenga reservado un lugar en el museo universal de la infamia: llaveros de goma con la imagen recortada de una locomotora y la caricatura pueril de un orangután sonriente, trepado en la cabina con gorro de maquinista. De Wallace a Walt Disney.

Una fábrica de Pepsi y un cementerio de autos chatarra anunciaban la llegada a la pequeña ciudad de Papar y el fin del recorrido turístico en la locomotora de vapor. Desde ahí, para subir a Tenom y alcanzar la zona montañosa, había que montarse a otro tren empujado por una locomotora de motor a diésel. Un armatoste de la década de los cincuenta, antítesis del lujo victoriano, despojado de la mayoría de sus ventanas, con unos cuantos asientos desvencijados de madera y un retrete clausurado que pese a los años inactivo desprendía un tufo almizclado de mierda y orines. Ahí donde el turismo termina, comienza la realidad.

El tren a Tenom, una ruina en movimiento, se reducía a la locomotora, un carro de pasajeros, dos plataformas de carga, una de los cuales llevaba amarrada con cuerdas un bulldozer –ese asesino serial de los bosques–, y tres vagones desahuciados y sin piso en la cola del tren. Pregunté a un operador por el motivo de mantener enganchados aquellos vagones que el tiempo inutilizó, “es una vieja superstición –me dijo– hay que darles su lugar a los fantasmas”.

Caía la tarde y nos esperaba un recorrido nocturno de 12 horas para llegar a Tenom. Pregunté también por el baño. El mismo operador me respondió que no había de qué preocuparse, en el trayecto tendríamos oportunidad de bajar del tren cada vez que la locomotora necesitara un descanso para seguir avanzando. Y así fue.

El carro de pasajeros era una Babel hacinada, un mapa de la diversidad étnica y lingüística del Sudeste Asiático: dayaks tatuados de la cabeza a los pies, buguis y javaneses con los huesos pegados a la piel, malayos, indios, tamiles, chinos y un puñado de turistas occidentales de mochila al hombro. Nos apretujábamos en el único vagón disponible que, a falta de una escalinata tradicional, había que subir o descender empuñando los peldaños verticales de una escalera de patés.

Antes de arrancar, las madres con niños –que por un pacto de civilidad ocupaban los pocos asientos del vagón– se afanaban con denuedo en pegar telas con tachuelas en los huecos de las ventanas. Ignoraba la razón y la supe durante el recorrido: era la única manera de protegerse de la lluvia. El resto nos acomodamos en el pasillo.

Al fondo se escucharon de pronto los gritos de una discusión. Un pasajero malayo le exigía a una pareja de ancianos chinos que ocuparan menos espacio. Los chinos llevaban varios sacos para vender en el mercado de Tenom con el inventario más depurado de la depredación oriental: polvos de cuerno de rinoceronte y de colmillo de tigre, sal de piel de serpiente, grasa de pata de oso, aleta seca de tiburón, hueva de hormiga, te de pelos de cola de elefante. El malayo se quejaba porque no tenía donde colocar los diez de televisores planos, que también pensaba vender a su llegada.

Nos esperaba un avance lento, de dos mil metros de ascenso, en una noche tormentosa. El tren avanzaba a trompicones. A la lluvia, pertinaz y vertical, la mantuvimos a raya gracias a la protección de las telas en las ventanas, hasta que al cruzar a un lado de una cascada las rachas de viento le dieron la oportunidad de empaparnos.

Era de madrugada cuando el tren se detuvo una vez más en medio de la selva. El buldozzer se había inclinado peligrosamente y había que asegurarlo de nuevo. La operación, nos dijeron, se tomaría un buen rato. Salí del tren con el propósito de buscar un sitio apartado para orinar. Me protegía de la lluvia con un impermeable y me iluminaba con una linterna. Me alejé de las vías y caminé unos 50 metros por una vereda natural.

La lluvia había amainado. Se escuchaban de nuevo los rumores de la jungla. Entonces los vi: cinco hombres de túnica, chaleco y turbante se alejaban a lo lejos en el mayor de los sigilos, dos de ellos empuñaban armas largas y otro más cargaba algo parecido a un equipo de radio transmisión. Todos con barba, delgados y altos: la encarnación exacta de una patrulla de talibanes escondidos en unos de los rincones más impenetrables del planeta. Ellos no me vieron a mí y sí me vieron prefirieron alejarse, de lo contrario es probable que no habría conseguido regresar al tren, ni habría escrito estas líneas en recuerdo de mi lectura de Wallace.

Malasia, Indonesia y Brunei, los tres países que se dividen Borneo, son mayoritariamente islámicos. A pesar de contar con gobiernos moderados, los grupos radicales venían ganando terreno en esta parte del mundo. Creí entonces comprender el motivo de su presencia, pero me resistía a aceptarlo. El resto de la noche, camino a Tenom imaginé la película completa: en vano buscar a Osama bin Laden en Afganistán o en Pakistán, me dije. El líder de Al Qaeda podría estar escondido en la selva de Borneo y desde aquí dirigir las operaciones. Aquí no lo van a encontrar nunca, concluí, y de hecho se tardaron 10 años en dar con él.

“Un viaje –regreso a Caparrós– rompe el tiempo de la vida. Un viaje, cualquier viaje, crea su tiempo propio, distinto del habitual”. En el mío a Borneo se rompió el tiempo y se fracturó mi siglo.

El de Wallace fue un viaje que duró ocho años, entre 1854 y 1862. Las contradicciones de su impulso corresponden a nuestro siglo, no al suyo: apasionado por la vida, busco en la exploración la manera de explicarla sin reparar demasiado en la muerte de otros seres bajo la premisa -tan colonial y tan de la época- de que la ciencia bien vale unos disparos. Hombre de su siglo y de su imperio, fue al mismo tiempo un convencido socialista, un devoto católico, un espiritista y un practicante de la frenología.

“Mi tarea ha concluido -apunta al final del libro-. He trazado con más o menos detalle un esbozo de mis errancias (…) por las mayores y más frondosas islas que adornan nuestra superficie terrestre. (…) En mi opinión, el hombre civilizado puede aprender algo del salvaje. La mayoría de nosotros cree que las razas superiores hemos progresado y seguimos haciéndolo, (pero) es algo muy notable que entre pueblos que se encuentran en un estado tan atrasado de civilización, hallaremos ciertas aproximaciones a lo que podríamos considerar como un estado social perfecto”.

Edgardo Bermejo Mora (Ciudad de México (1967) es escritor, diplomático, historiador y periodista. Obtuvo el Premio Nacional de Novela Política, de la UdeG por su novela Marcos Fashion, o de cómo sobrevivir al derrumbe de las ideologías sin perder el estilo (Océano, 1996). Textos suyos forman parte, entre otras, de las antologías Dispersión multitudinaria (Joaquín Mortiz, Ciudad de México, 1997), y Líneas aéreas (Lengua de Trapo, Madrid, 1999). Dirigió el suplemento Lectura (1997—98),del periódico El Nacional, y ha colaborado como articulista en diversos diarios, suplementos culturales y revistas literarias. Fue corresponsal de la agencia Notimex para el Sudeste Asiático con sede en Singapur. Fue agregado cultural de las Embajadas de México en la República Popular China y en Dinamarca. Ha sido director general de asuntos internacionales del CONACULTA y director de Artes del British Council en México. Su Twitter es: @edgardobermejo

©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.

Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad. / Our contributors and columnists are solely responsible for the opinions expressed here, which do not necessarily reflect the point of view of this magazine or its editors. However, we do reaffirm and support their right to voice said opinions with full plurality.

Posted: September 12, 2024 at 8:08 am