Tatuarse el olvido

Ana Clavel

Adriana tenía dieciséis tatuajes en distintas partes del cuerpo. Me mostró los más visibles en brazos, manos, cuello, pantorrillas. Luego sentenció: “Y habrá más”. “Tatuarme me da tranquilidad. Cuando ando muy desesperada, voy y pido aunque sea una estrellita…” Me recordó a las personas que se hacen cortes en la piel y que así experimentan la fantasía de controlar el dolor, como el personaje de Lee Holloway en la estupenda cinta Secretary de Steven Shainberg de 2002, en la que la actriz Maggie Gyllenhaal da vida en las primeras escenas a una aturdida y torpe Lee en la entusiasta práctica de introducirse al baño con un equipo completo de navajas para infligirse heridas en zonas ocultas mientras aparenta que ya nada puede lastimarla, aunque el mundo se le esté cayendo a pedazos…

Los tatuajes que Adriana llevaba grabados eran los nombres de sus hijos, su esposo, sus padres. También una Santa Muerte a la que se refirió como “mi Santa”, un pulpo, unas tijeras en parte de la mano y dedos, que se abrían o cerraban conforme ella movía dos falanges. Y otros que no pude ver.

Cuando yo era niña, hablo de una década que cada vez me parece más lejana: los sesenta, no se estilaban los tatuajes. De hecho, eran mal vistos pues sólo los llevaban los marinos y los expresidiarios. En los marinos había una cierta disculpa: se tatuaban el nombre de una mujer en medio de un corazón flechado, o una leyenda religiosa, porque esa imagen era una suerte de talismán que los protegía y les daba sentido de pertenencia frente a un mar proceloso y traicionero que podría devorarlos a las primeras de cambio. Por su parte, la gente que había estado encarcelada para cumplir una condena, solía marcarse en el cuerpo señales de advertencia que buscaban amedrentar a cualquier posible enemigo. Alguna vez el artista Luis Manuel Serrano me contó de los talleres de collage que coordinaba con las internas de la cárcel de Santa Marta Acatitla. En muchas de esas obras armadas a partir de recortes de revistas, aparecían fauces abiertas y figuras amenazantes como las que las mujeres llevaban tatuadas en la piel. Hasta qué punto el territorio del cuerpo se convierte en un mensaje de los temores y oscuridades que nos tienen apresados, se vuelve tal vez demasiado evidente en este tipo de manifestaciones.

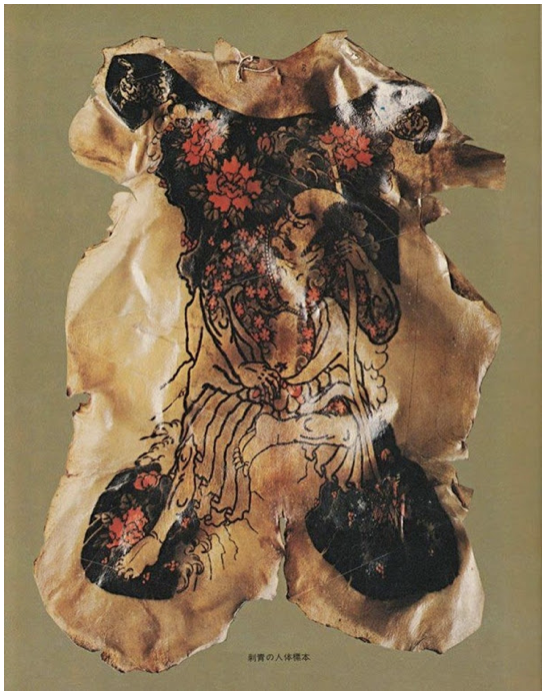

La historia del tatuaje en sus variantes polinesias, egipcias, americanas, niponas evidencia diferentes usos a nivel mágico, ritual, religioso, pero también estético como lo muestran los cuerpos de japoneses que veían en su propia piel la posibilidad de construir un lienzo artístico —y que algunos llegaban a vender a coleccionistas que los atesorarían a su muerte como fue el caso de Fukushi Masaichi (1878-1956), quien llegó a poseer más de dos mil “Irezumis”, de los cuales sólo se conservan 105 en el Museo de Tokio, y que hoy en día pueden verse previa cita y justificación académica.

Ahora que los tiempos han cambiado y media humanidad lleva impreso al menos un tatuaje, también mi relación con ellos ha ido bordeando los límites de la fascinación. Aún más cuando hay un sentido detrás que hila una historia personal. Como la de “M” que lleva un discreto dibujo de una flor delicada en la cara oculta del antebrazo, y cuyo tallo está conformado con la frase “Por siempre”. Poco después de la muerte de su padre, un día que “M” recuerda de intensísimo duelo, llegó al taller de un tatuador y le pidió que le hiciera uno. El dolor autoinfligido y dirigido para trazar ese hilo indeleble de su destino ligado a la memoria del padre, la liberó.

Hay quienes prefieren diseños geométricos o caligramas orientales. Confieso que varios de esos dibujos son mensajes de sensualidad hipnótica que uno agradece entre el caos y la barbarie cotidiana. Por supuesto, hay muchos otros figurativos que se vuelven un señuelo para la imaginación: un colibrí en un omóplato delineado y terso puede dar la medida exacta de un suspiro. Por no decir los que hombres y mujeres se tatúan en partes más privadas. Claro que ahí se necesita de la mano experta de un artífice para convertir la expectativa abstracta en un hechizo corporal.

Entre los lectores asiduos del género cuentístico es conocido el texto de Junichiro Tanizaki (1886-1965), llamado precisamente “Tatuaje”, más tarde llevado a la pantalla por Yasuzo Masumura. Ahí se habla de una joven geisha a quien un maestro del oficio le graba una gran araña en la espalda en largas sesiones en las que la muchacha va revelando las tiranías de la belleza y la inocencia. En mi memoria ha quedado como un tatuaje indeleble no tanto la fatal figura al centro de la espalda, como la sutil y sensual red encarnada en el voluptuoso cuerpo de la joven.

Ha sido la protagonista de la saga de Millenium: Los hombres que no amaban a las mujeres (en el original sueco: Hombres que odian a las mujeres), llevada al cine como La chica del dragón tatuado, la que me ha hecho darme cuenta de otro sesgo en el uso del tatuaje entre las mujeres contemporáneas. A pesar de su aparente fragilidad, sus habilidades de hacker cibernética y su agresividad para sortear los obstáculos del camino, convierten a Lisbeth Salander en un emblema de la impetuosidad de mujeres poderosas que se adueñan de su destino. Ella y el dragón que lleva tatuado, son un ejemplo de la rudeza que puede hallarse inscrita en cualquier forma de vulnerabilidad cuando se la asume como desafío.

Cuántas variantes. Y yo que creía ingenuamente que en esta era de vacío y fugacidad, las personas se tatuaban para adueñarse de algo permanente en sus vidas, para llevarlo arropado en su propia piel de manera indeleble —claro, hasta que apareció la técnica láser para borrar tatuajes—. Pero tatuarse el olvido puede ser también una forma de exorcizarlo por oposición.

Ana V. Clavel es escritora e investigadora. Ha obtenido diversos reconocimientos como el Premio Nacional de Cuento Gilberto Owen 1991 por su obra Amorosos de Atar y el Premio de Novela Corta Juan Rulfo 2005 de Radio Francia Internacional, por su obra Las violetas son flores del deseo (2007). Es autora de Territorio Lolita, Ensayo sobre las ninfas (2017), El amor es hambre (2015), El dibujante de sombras (2009) y Las ninfas a veces sonríen (2013) entre otros. Su Twitter es @anaclavel99

Ana V. Clavel es escritora e investigadora. Ha obtenido diversos reconocimientos como el Premio Nacional de Cuento Gilberto Owen 1991 por su obra Amorosos de Atar y el Premio de Novela Corta Juan Rulfo 2005 de Radio Francia Internacional, por su obra Las violetas son flores del deseo (2007). Es autora de Territorio Lolita, Ensayo sobre las ninfas (2017), El amor es hambre (2015), El dibujante de sombras (2009) y Las ninfas a veces sonríen (2013) entre otros. Su Twitter es @anaclavel99

©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.

Posted: July 1, 2019 at 9:31 pm