Las lunas de júpiter

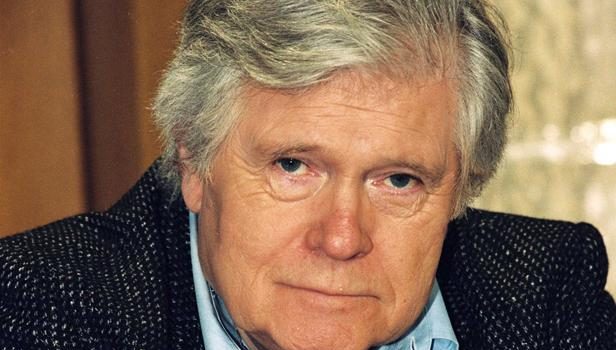

Alice Munro

Encontré a mi padre en el ala de cardiología, en el octavo piso del Hospital General de Toronto. Estaba en una habitación semiprivada. La otra cama estaba vacía. Dijo que su seguro hospitalario cubría solo una cama en el pabellón, y que estaba preocupado por que pudieran cobrarle un suplemento.

–

Yo no he pedido una semiprivada

–

dijo. Le dije que probablemente las salas estuvieran llenas.

–

No. He visto algunas camas vacías cuando me llevaban con la silla de ruedas.

–

Entonces será porque te tenían que conectar con esa cosa

–

le dije

–

. Note preocupes. Si te van a cobrar un suplemento, te lo dicen.

–

Eso será probablemente

–

dijo

–

. No querrían esos trastos en las salas.Supongo que eso estará cubierto.Le dije que estaba segura de que sí.Tenía cables pegados al pecho. Una pequeña pantalla colgaba por encima de su cabeza. En ella, una línea brillante y dentada parpadeaba continuamente. El parpadeo iba acompañado de un nervioso zumbido electrónico. El comportamiento de su corazón estaba a la vista. Intenté ignorarlo. Me parecía que prestarle tanta atención

–

exagerar, de hecho, lo que debería ser una actividad totalmente secreta

–

era buscar problemas.Cualquier cosa exhibida de aquel modo era propensa a estallar y volverse loca.A mi padre no parecía importarle. Decían que le tenían con tranquilizantes.

“Ya sabes –

decía

–, las pastillas de la felicidad”. Parecía tranquilo y optimista.Había sido distinto la noche anterior. Cuando le llevé al hospital, a la sala de urgencias, estaba pálido y con la boca cerrada. Abrió la puerta de coche, se quedó de pie y dijo despacio:

–

Quizá sea mejor que me traigas una de esas sillas de ruedas.Utilizaba la voz que siempre ponía en una crisis. Una vez, nuestra chimenease incendió; era domingo por la tarde y yo estaba en el comedor poniendo alfileres en un vestido que estaba haciendo. Entró y dijo con aquella misma voz flemática y admonitoria:

–

Janet, ¿sabes dónde hay polvos de levadura?

Los quería para echarlos al fuego. Luego dijo:

–Supongo que ha sido culpa tuya… Coser en domingo. Tuve que esperar

durante más de una hora en la sala de espera en urgencias. Llamaron a un especialista de corazón que estaba en el hospital, un hombre joven. Me hizo pasar a una sala y me explicó que una de las válvulas del corazón de mi padre se había deteriorado tanto que debía ser operado inmediatamente.Le pregunté qué sucedería si no.

–

Tendría que estar en la cama

–

dijo el médico.

–

¿Cuánto tiempo?

–

Quizá tres meses.

–

He querido decir, ¿cuánto tiempo vivirá?

–

Eso es lo que yo también he querido decir

–

dijo el doctor.Fui a ver a mi padre. Estaba sentado en la cama que había en el rincón, con la cortina descorrida.

–

Es malo, ¿verdad?

–

me preguntó

–

. ¿Te ha dicho lo de la válvula?

–

No es tan malo como podía ser

–

le dije. Luego repetí, incluso exageré,cualquier cosa esperanzadora que el médico me hubiese dicho

–

No estás en peligro inmediato. Tu condición física es buena, por lo de demás.

–

Por lo demás

–

dijo mi padre con pesimismo.Yo estaba cansada de haber conducido todo el camino hasta Dalgleish,preocupada por devolver el coche de alquiler a tiempo, e irritada por un artículo que había estado leyendo en una revista en la sala de espera. Era sobre otra escritora, una mujer más joven, más guapa y probablemente con más talento que yo. Yo había estado en Inglaterra durante dos meses,de modo que no había visto antes aquel artículo, pero me pasó por la cabeza mientras lo estaba leyendo que mi padre lo habría leído. Podía oírle

decir: “Bueno, no he visto nada sobre t en

Maclean´s

”. Y si hubiese leído algo sobre mí diría: “Bueno, no tengo una gran opinión de ese reportaje”.

Su tono sería festivo e indulgente, pero produciría en mí una familiar tristeza de espíritu. El mensaje que recibí de él era sencillo: Hay que luchar por conseguir la fama y luego pedir perdón por ella. Tanto si la consigues como si no, tú tendrás la culpa.No me sorprendieron las noticias del médico. Estaba preparada para oír algo parecido y estaba contenta conmigo misma por contármelo con calma,del mismo modo que estaría contenta conmigo misma por vendar una herida o por mirar desde el endeble balcón de un edificio alto. Pensé: Sí, es la hora; tiene que haber algo, aquí está. No sentí la protesta que habría sentido veinte, incluso diez años antes. Cuando vi por la cara de mi padre que él la sentía, que el rechazo le subía de un salto tan prontamente como

si hubiese tenido treinta o cuarenta años más joven, mi corazón se endureció, y hablé con una especie de atormentadora alegría.

–

Por lo demás, estás pletórico

–

dije.Al día siguiente era de nuevo él mismo.Así es como yo lo habría expresado. Dijo que ahora le parecía que el joven,el médico, pudiera haber estado demasiado impaciente por operar.

–

Un bisturí un poco fácil

–

dijo. Estaba burlón y alardeando de jerga hospitalaria. Dijo que otro doctor le había examinado, un hombre mayor, y le había expresado su opinión de que descanso y medicación podrían surtir efecto.Yo no pregunté qué efecto.

–

Dice que tengo una válvula defectuosa. Está ciertamente dañada. Querían saber si tuve fiebres reumáticas cuando era niño. Yo le dije que no lo creía,pero entonces la mitad de las veces n te diagnosticaban lo que tenías. Mi padre no era ciertamente alguien que fuese a buscar al médico.El recuerdo de la infancia de mi padre, que yo siempre me había imaginado como sombría y peligrosa

–

la modesta granja, las hermanas atemorizadas,el padre severo

–

, me hicieron menos resignada ante su muerte. Pensé en él huyendo para irse a trabajar en los barcos del lago, corriendo por las vías del ferrocarril hasta Gorderich, a la luz del anochecer. Acostumbraba acontar aquel viaje. En algún lugar de la vía encontró un membrillo. Los membrillos son raros en nuestra zona del país; de hecho, no he visto nunca ninguno. Ni siquiera el que encontró mi padre, aunque una vez nos llevó de excursión para ir a buscarlo. Pensó que conocía el cruce cerca del que estaba, pero no pudimos encontrarlo. No pudo encontrar el fruto, desde luego, pero quedó impresionado por su existencia. Le hizo pensar que había llegado a una nueva parte del mundo.El muchacho fugado, el superviviente, un anciano atrapado aquí por su corazón estropeado. Yo no buscaba estos pensamientos. No me importaba pensar en su personalidad de joven. Incluso su torso desnudo, fornido y blanco

–

tenía el cuerpo de un trabajador de su generación, raramente expuesto al sol

–

era un peligro para mí; parecía tan fuerte y joven. El cuello arrugado, las manos y los brazos manchados por la edad, la estrecha y comedida cabeza, con su pelo fino y canoso y su bigote, se parecían más a lo que yo estaba acostumbrada.

–

¿Y para qué quiero que me operen?

–

decía mi padre razonablemente

–

.Piensa en el riesgo a mi edad, ¿y para qué? Unos cuantos años como máximo. Creo que lo mejor que puedo hacer es irme a casa y tomármelo con calma. Rendirme con elegancia. Eso es todo lo que se puede hacer a mi

edad. Tu actitud cambia, ¿sabes? Se sufren cambios mentales. Parece más natural.

–

¿El qué? le pregunté.

–

Bueno, la muerte. No hay nada más natural. No, a lo que yo me refiero,en particular, es a no operarme.

–

¿Eso parece más natural?

–

Sí.

–

Tienes que decidirlo tú

–

le dije, pero yo lo aprobaba. Eso era lo que yo habría esperado de él. Siempre que hablaba a la gente de mi padre subrayaba su independencia, su autosuficiencia, su paciencia. Trabajaba en una fábrica, trabajaba en su jardín, leía libros de historia. Podía hablar de emperadores romanos o de las guerras de los Balcanes. Nunca se quejaba. Judith, mi hija pequeña, había ido a buscarme al aeropuerto de Toronto dos días antes. Había ido con el chico o el que estaba viviendo, y cuyo nombre era Don. Se iban a México por la mañana, y mientras yo estuviera en Toronto me quedaría en su apartamento. Por ahora vivo en Vancouver. Aveces digo que no tengo mi centro de operaciones en Vancouver.

–

¿Dónde está Nichola?

–

pregunté, pensando de inmediato en un accidente o en una sobredosis.Nichola es mi hija mayor. Era estudiante del conservatorio, después se hizo camarera, luego se quedó sin trabajo. Si hubiese estado en el aeropuerto,probablemente yo habría dicho algo inoportuno. Le habría preguntado cuáles eran sus planes y ella se habría echado el cabello hacia atrás con

elegancia y habría dicho: “¿Planes?”, como si fuese una palabra que yo

hubiese inventado.

–

Sabía que lo primero que harías sería preguntar por Nichola.

–No es así. He dicho hola y…

–

Bueno, coge tu maleta

–

dijo Don con voz neutral.

–

¿Está bien?

–

Estoy segura de que sí

–

dijo Judith en un falso tono de burla

–

. No estarías sí si fuese yo quien no estuviera aquí.

–

Pues claro que sí.

–

No. Nichola es el bebé de la familia. ¿Sabes? Tiene cuatro años más que yo.

–

Yo debería saberlo.

Judith dijo que no sabía exactamente dónde estaba Nichola. Dijo queNichola se había ido de su apartamento (¡aquel basurero!) y que la habíatelefoneado incluso (lo que ya es mucho, se podría decir, que Nicholatelefonee) para decir que quería estar incomunicada durante un tiempo,pero estaba bien.

–

Le dije que te ibas a preocupar

–

dijo Judith más amablemente, camino dela camioneta. Don estaba delante, con mi maleta

–

. Pero no te preocupes.Está bien, créeme.La presencia de Don me incomodaba. No me gustaba que él oyera estascosas. Pensé en las conversaciones que debían de haber tenido, Don yJudith. O Don, Judith y Nichola, porque Nichola y Judith estaban a veces en buenas relaciones. O Do, Judith, Nichola y otros cuyos nombres ni siquiera conocía. Habría hablado de mí. Judith y Nichola intercambiando opiniones,contando anécdotas; analizando, lamentando, culpando, perdonando. Ojalá hubiese tenido un chico y una chica. O dos chicos. No habrían hecho eso.Los chicos probablemente no pueden saber tanto de una.Yo hacía lo mismo a esa edad. Cuando tenía la edad que tiene ahora Judithhablaba con mis amigos en la cafetería de la facultad, o por la noche,tomando café en nuestras habitaciones baratas. Cuando tenía la edad que Nichola tiene ahora, yo la tenía a ella en un capazo, o revolviéndose en mi regazo, y tomaba también café todas las tardes lluviosas de Vancouver, con una vecina amiga, Ruth Boudreau, que leía mucho y estaba desconcertadapor su situación, como yo. Hablábamos de nuestros padres, de nuestras infancias, aunque durante algún tiempo no hablamos de nuestros matrimonios. Cuán minuciosamente tratamos de nuestros padres y madres,lamentamos sus casamientos, sus equivocadas ambiciones o su miedo a la ambición, con cuánta competencia los archivamos, los definimos más allá de cualquier posibilidad de cambio. Qué presunción.Observé a Don caminando delante. Un muchacho alto y de aspectoascético, con el cabello oscuro cortado a la manera de los franciscanos y un estudiado asomo de barba. ¿Qué derecho tenía a oír hablar de mí, a saber cosas de mí misma que probablemente yo había olvidado? Decía que su barba y su estilo de peinados eran afectados.Una vez, cuando mis hijas eran pequeñas, mi padre me dijo:

–¿Sabes? Esos años en los que crecías…, bueno, son solo una especie de

impresión borrosa para mí. No puedo distinguir un año de otro.Yo me ofendí. No recordaba cada año distinto con dolor y claridad. Podría haber dichola edad que tenía cuando iba a ver los trajes de noche en e lescaparate de Benbow´s Ladies´Wear. Cada semana, durante todo el invierno, un traje nuevo, iluminado

–

el de lentejuelas y tui, el rosa y lila, el zafiro, el narciso trompón

–

, y yo, una adoradora de la fangosa acera.

Podría haber dicho la edad que tenía cuando falsifiqué la firma de mi madreen un boletín de malas notas, cuando tuve el sarampión, cuando empapelamos la habitación delantera. Pero los años en que Judith y Nicholaeran pequeñas, cuando yo vivía con su padre, sí, borrosos sería la palabra adecuada. Recuerdo tender pañales, recoger y doblar pañales; puedo recordar las cocinas de dos casas y dónde estaba el cesto de la ropa.Recuerdo los programas de televisión:

Popeye el marino, Los tres secuces,Divertirama.

Cuando empezaba

Divertirama

era el momento de dar la luz y hacer la cena. Pero no podía diferenciar los años. Vivíamos en las afueras

de Vancouver en un barrio dormitorio: dormir, dormitorio, dormilón…, algo

así. Entonces estaba siempre soñolienta; el embarazo me daba sueño, y losbiberones nocturnos, y la lluvia incesante de la costa Oeste.Oscuros cedros goteando, el laurel brillante goteando, las esposas bostezando, sesteando, haciendo visitas, bebiendo café y doblando pañales; los maridos llegando a casa por l noche desde la ciudad atravesando el agua. Cada noche le daba un beso a mi marido cuando llegaba a casa con su Burberry empapada y esperaba que me despertara;servía carne y patatas y una de las cuatro verduras que él toleraba. Comía con un apetito voraz, y luego se quedaba dormido en el sofá de la sala. Nos habíamos convertido en una pareja de caricatura, más de mediana edad a nuestros veinte años de lo que seríamos en la edad madura.Esos torpes años son los años que nuestras hijas recordarán toda su vida.Rincones de los patios que yo nunca visité permanecerán en sus mentes.

–

¿No quería verme Nichola?

–

le pregunté a Judith.

–

La mitad de su tiempo no quiere ver a nadie

–

respondió.Judith se adelantó y tocó el hombro de Don. Yo conocía un gesto: unadisculpa, una seguridad ansiosa. Tocas a un hombre de ese modo pararecordarle que estás agradecida, que te das cuenta de que estás haciendopor ti algo que le aburre o que hace peligrar ligeramente su dignidad. Ver ami hija tocar a un hombre

–

a un chico

–

, de ese modo me hacía sentirme más mayor de lo que me harían sentir los nietos. Sentí su triste nerviosismo, podía predecir sus sumisas atenciones. Mi franca y robusta hija, mi cándida y rubia hija. ¿Por qué iba yo a pensar que ella no sería susceptible, que siempre sería directa, de paso firme, independiente? Delmismo modo que voy por ahí diciendo que Nichola es tímida y solitaria, fría,seductora. Muchas personas deben de conocer cosas que contradirían lo que yo digo.Por la mañana Don y Judith partieron hacia México. Decidí que quería ver a alguien que no tuviese parentesco conmigo y que no esperase nada en especial de mí. Telefoneé a un antiguo amante mío, pero respondió un

contestador: “Al habla Tom Shepherd. Voy a estar fuera de la ciudad

durante el mes de septiembre. Por favor, deje su mensaje, nombre y

número de teléfono”.

La voz de Tom sonaba tan agradable y familiar que abría la boca para preguntarle el significado de ese disparate. Después colgué. Sentí como si me hubiera fallado deliberadamente, como si hubiésemos quedado en encontrarnos en un lugar público y luego no se hubiera presentado.Recordé que una vez lo había hecho.Me puse un vaso de vermut, aunque aún no eran las doce, y telefoneé a mi padre.

–

¡Vaya!

–

dijo

–

. Quince minutos más tarde y no me habrías encontrado.

–

¿Ibas a ir al centro?

–

Al centro de Toronto.Me explicó que se iba al hospital. Su médico de Dalgleish quería que losmédicos de Toronto le echasen un vistazo, y le había entregado una cartapara que la enseñara en la sala de urgencias.

–

¿En la sala de urgencias?

–

dije.

–

No es una urgencia. Parece ser que él cree que esta es la mejor forma dehacerlo. Conoce el nombre de alguien de allí. Si tuviese que darme hora,podría ser cuestión de semanas.

–

¿Sabe tu médico que piensas conducir hasta Toronto?

–

le pregunté.

–

Bueno, no me dijo que no pudiera.El resultado de esto fue que alquilé un coche, fui hasta Dalgleish, volví conmi padre a Toronto y estaba con él en la sala de urgencias a las siete de latarde.Antes de que Judith se fuera le dije:

–

¿Estás segura de que Nichola sabe que me quedo aquí?

–

Bueno, yo se lo he dicho

–

me contestó.A veces sonaba el teléfono, pero siempre era un amigo de Judith.

–

Bueno, parece que me la voy a hacer

–

dijo mi padre. Aquello fue el cuartodía. Había cambiado completamente de postura en una sola noche

–

. Pareceque no haya razón para no hacerlo.No sabía qué quería que redijera. Pensé que quizá esperaba de mí unaprotesta, un intento de disuadirle.

–

¿Cuándo lo harán?

–

pregunté.

–

Pasado mañana.

sueltos. Solo uno, un hombre con a cara roja y los ojos hinchados, queparecía estar allí para evitar ir a un bar.Una vez dentro, nos sentamos en asientos maravillosamente cómodos queestaban reclinados hacia atrás de modo que estabas en una especie dehamaca, con la atención dirigida a la parte cóncava del techo, que prontose convirtió en azul oscuro, con un ligero reborde de luz alrededor. Habíauna música espléndida e impresionante. Los adultos iban haciendo callar alos niños, intentando que dejasen de hacer crujir sus bolsas de patatasfritas. Entonces la voz de un hombre que salía de las paredes, una vozprofesional y elocuente, comenzó a hablar, despacio. La voz me recordabaun poco a la forma en que los locutores de radio anunciaban una pieza demúsica clásica o describían el avance de la familia real hasta la abadía deWestminster en uno de sus eventos reales. Había un ligero efecto decámara de resonancia.El oscuro techo se estaba llenado e estrellas. No salían todas a la vez, sinouna detrás de otra, de la forma en que las estrellas salen realmente por lanoche, aunque más rápidamente. Apareció la Vía Láctea, se acercó, lasestrellas flotaban en el brillo y seguían, desapareciendo más allá de loslímites de la pantalla estelar, o detrás de mi cabeza. Mientras el torrente deluz continuaba, la voz presentaba los sorpre

ndentes hechos. “Hace unos

cuantos años luz

–

anunciaba

–

, el sol aparece como una estrella brillante, ylos planetas no son visibles. Hace unas cuentas docenas de años luz, essolo aproximadamente la milésima parte de la distancia desde el sol hastael centro de nuestra galaxia, un galaxia que contiene unos doscientos milmillones de soles. Y es, a su ve, una entre millones, quizá miles de

millones, de galaxias”. Repeticiones innumerables, variaciones

innumerables. Todo esto pasaba también por mi cabeza, como fogonazos.Luego se abandonaba el realismo, en aras del artificio familiar. Un modelodel sistema solar iba dando vueltas con su elegante estilo. Un aparatobrillante despegaba de la Tierra, dirigiéndose hacia Júpiter. Puse mi esquivay evasiva mente a tomar firmemente nota de los hechos. La masa deJúpiter, dos veces y media la de los demás planetas juntos. La granmancha roja. Las trece lunas. Más allá de Júpiter, una mirada a laexcéntrica órbita de Plutón, los helados anillos e Saturno. De nuevo en laTierra y pasando al caliente y brillante Venus. La presión atmosférica,noventa veces la nuestra. Mercurio, sin luna, que da tres vueltas derotación mientras gira dos veces alrededor del sol; un arreglo extraño, notan satisfactorio como el que nos contaban: que daba una vuelta derotación mientras giraba alrededor del sol. Sin oscuridad perpetua, después de todo. ¿Por qué nos dieron una información tan segura para anunciarnos después´ que estaba equivocada? Finalmente, la imagen ya familiar de las revistas: el suelo rojo de Marte, el fluorescente suelo rojo.

Cuando terminó la sesión me quedé en la silla mientras los niños trepaban por encima de mí sin comentar nada de lo que acababan de ver o de oír.Estaban importunando a sus cuidadores para que les dieran chucherías y más diversión. Éstos habían hecho un esfuerzo por captar su atención, para apartarlas de las palomitas y de las patatas fritas y fijarla en distintas cosas conocidas y desconocidas y en inmensidades horribles, y parecían haber fracasado. Algo bueno, también, pensé. Los niños tienen una inmunidadnatural, la mayoría de ellos, y no deberá ser alterada. En cuanto a losadultos que lo lamentaran, quienes habían promovido aquel espectáculo,¿no eran ellos mismos inmunes hasta el punto de que podían añadir losefectos de la cámara de resonancia, la música, la solemnidad eclesiástica,

simulando el temor que suponín que los niños debían de sentir? Temor…

¿qué se suponía que era?¿Escalofríos al mirar por la ventana? Una vez quese sabía lo que era, no se podía provocar.Llegaron dos hombres con escobas para barrer los desperdicios que laaudiencia había dejado a su paso. Me dijeron que la siguiente sesiónempezaría al cabo de cuarenta minutos. Mientras tanto, tenía que salir.

–

Fui a la sesión del planetario

–

le dije a mi padre

–. Fue muy interesante…

Sobre el sistema solar.

–

Pensé en la palabra tan tonta que había utilizado:

“interesante”–

. Es como un templo ligeramente falsificado

–

añadí.Él ya estaba hablando:

–

Recuerdo cuando descubrieron Plutón. Exactamente donde esperabanencontrarlo. Mercurio, Venus, Tierra, Marte

–

recitaban

–

. Júpiter, Saturno,

Nept… no, Urano, Neptuno y Plutón. ¿Es así?

–

Sí

–

dije. Me alegraba de que no hubiese oído lo que había dicho deltemplo falsificado. Lo había dicho para ser sincera, pero sonaba a tramposoy a superior

–

. Dime las lunas de Júpiter.

–

Bueno, no conozco las nuevas. Hay un montón de nuevas, ¿verdad?

–

Dos, pero no son nuevas.

–

Nuevas para nosotros

–

dijo mi padre

–

. Te has vuelto muy descaradaahora que me van a rajar.

–“Rajar”. Qué expresión.

Aquella noche no estaba en la cama, su última noche. Le habíandesconectado de sus aparatos y estaba sentado en una silla junto a unaventana. Tenía las piernas desnudas y llevaba una bata del hospital, perono se le veía cohibido ni fuera de lugar. Se le veía pensativo pero de buenhumor, un anfitrión afable.

–

Ni siquiera has dicho las antiguas

–

le dije.

–

Dame tiempo. Galileo les puso el nombre. Io.

–

Ya has empezado.

–

Las lunas de Júpiter fueron los primeros cuerpos celestes descubiertos conel telescopio

–

djo con gravedad, como si pudiera ver la frase en un libroantiguo

–

. No fue Galileo quien les dio los nombres, tampoco; era unalemán. Io, Europa, Ganímedes, Calisto. Ahí las tienes.

–

Sí.

–

Io y Europa eran novias de Júpiter, ¿verdad? Ganímedes era un chico. ¿Unpastor? No sé quén era Calisto.

–

creo que también era una novia

–

le dije

–

. La mujer de Júpiter

–

la mujerde Jove

–

la convirtió en un oso y la colocó en el cielo. La Osa Mayor y laOsa Menor. La Osa Menor era su niña.El altavoz dijo que era la hora de que las visitas se marcharan.

–

Te veré cuando salgas de la anestesia

–

le dije.

–

Sí.Cuando llegué a la puerta me llamó.

–

Ganímedes no era ningún pastor. Era el copero de Júpiter.Cuando me marché del planetario aquella tarde, atravesé el museo hacia el jardín chino. Vi de nuevo los camellos de piedra, los guerreros, la tumba.Me senté en un banco que daba a Bloor Street. A través de los matorralessiempre verdes y la alta verja de hierro observé a la gente pasar a la luz dela caída de la tarde. El espectáculo del planetario había logrado lo que yoquería, después de todo; me había tranquilizado, me había secado. Vi a unachica que me recordó a Nichola. Llevaba un impermeable y una bolsa decomestibles. Era más baja que Nichola, realmente no se parecía mucho aella, pero pensé que podría ver a Nichola. Estaría por alguna calle quizá nolejos de allí, agobiada, preocupada, sola. Ella era ahora una de las personasadultas del mundo, uno de los compradores volviendo a casa.Si realmente la veía, podría quedarme sentada y mirar, pensé. Me sentíacomo una de aquellas personas que habían flotado en el cielo, disfrutandode una breve muerte. Un alivio, mientras dura. Mi padre había escogido yNichola había escogido. Algún día, probablemente pronto, sabría de ella,pero equivalía a lo mismo.Pensé en levantarme y acercarme hasta la tumba, para ver las tallas enrelieve, los cuadros en piedra, que están a su alrededor. Siempre pensabaen verlos y nunca lo hacía. Tampoco lo haría esta vez. Hacía frío fuera, demodo que entré, a tomar un café y a comer algo antes de volver alhospital.

Posted: October 12, 2013 at 1:42 pm