Breve ensayo de la esclavitud

Edgardo Bermejo Mora

|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

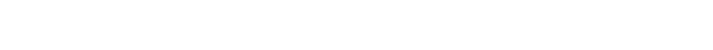

I. Nat Turner y el Tío Tom

En Las confesiones de Nat Turner (1967), William Styron reprodujo en clave de novela el testimonio real de este célebre esclavo que en 1830 encabezó una efímera y malograda rebelión en el sur de los Estados Unidos, guiado en compañía de unos pocos por una suerte de iluminación religiosa y mesiánica, en pleno resurgimiento del cristianismo norteamericano, durante el ascenso del esclavismo como uno de los motores principales del desarrollo económico estadounidense en el siglo XIX, y condicionante de su paisaje social y cultural.

Esclavismo y cristianismo constituyen dos fenómenos paralelos e igualmente trascendentes en la historia decimonónica de los Estados Unidos. En el siglo XIX el país emergió como una nación de esclavos y a la vez marcadamente religiosa, más aún que los países europeos. Entre 1800 y 1830 se duplicaron las iglesias de diversos credos cristianos, y se organizaron grandes concentraciones masivas a las que acudían cientos miles de estadounidenses, en lo que se le conoce el gran revitalismo cristiano, una de cuyas mayores consecuencias fue la conversión masiva al cristianismo de los esclavos africanos.

Esta conversión no era en principios bien vista por los esclavistas más ortodoxos, que temían una reivindicación esclava de sus derechos igualitarios en tanto cristianos hijos de un mismo dios, mientras que otros consideraban que la adopción de la fe cristiana los haría más dóciles y cumplidores de sus deberes. Hubo incluso plantadores que, desde el credo cristiano, liberaron a sus esclavos, aunque sólo una minoría actuaron de tal manera.

Nat Turner contó su historia durante el juicio sumario que lo conduciría al patíbulo con apenas 31 años de edad. La narración de cómo fue prestado temporalmente por un amo benévolo que le habría prometido su libertad; las tribulaciones que sufriría a manos de un reverendo empobrecido –incluido el acoso sexual de su nuevo amo–; su alquiler a otros vecinos miembros de la congregación, sólo para ser de nuevo vendido y explotado por otros propietarios; hasta su ulterior iluminación y rebelión; resumen con elocuencia este largo periodo de la “peculiar institución” norteamericana, que corre en paralelo a la historia de Estados Unidos, y en muchos sentidos la define y explica hasta nuestros días.

Turner describe los momentos del almuerzo en los que su amo comía sentado a la mesa y él en cuclillas, “una comida que era invariablemente terrible -tocino y pasta de maíz, anegado todo en melaza- pero al menos abundante. […] mi protector no estaba dispuesto a permitir que […] su única fuerza de trabajo perdiera fuerzas”. Este detalle coincide con la noción del paternalismo esclavista que acuñó más tarde la historiografía estadounidense: una actitud a medio camino entre la protección utilitaria y el sometimiento brutal. Los plantadores se aseguraban de otorgar a los esclavos una alimentación abundante –aunque desbalanceada en términos nutricionales–, lo cual llegó a esgrimirse como un argumento en defensa del esclavismo, al comparar dicha dieta con el estado de desnutrición de los campesinos y siervos escriturados en Europa.

Más adelante la narración registra el recibo de un pago al nuevo amo de Turner por concepto de su alquiler: “debo al reverendo Eppes 50 centavos por cinco horas de negro” y detalla que “nadie me pegaba y rara vez me reñían. En general recibía el respetuoso trato que merece una máquina extraordinariamente eficiente”. Frente a los innumerables testimonios que aluden al uso constante del látigo y el castigo físico de los esclavos, lo cual será una de sus principales fuentes de descontento y motivo para fugarse de propietarios violentos y abusivos, este pasaje del almuerzo nos indicaría a su vez un escenario menos dramático de la vida cotidiana dentro del sistema eslavista sureño.

Salvo las persecuciones de grupos racistas fanatizados, la ejecución de un esclavo insumiso fue más bien de orden excepcional en el siglo XIX, no por humanitarismo samaritano, sino por las mismas razones materiales –de apego interesado a una propiedad con un valor económico específico– que explican que a un caballo bronco se optara por amansarlo antes que sacrificarlo, que un cerdo se le alimentase y dejase engordar antes de pasarle el cuchillo, o que a un cultivo se le irrigara con esmero.

Cuenta Turner que no había perdido la esperanza de regresar a los dominios de su anterior amo Samuel, soñando siempre con “el gran futuro que me esperaba […] cuando fuese un hombre libre”, hasta el día en que es venido por el reverendo a unos subastadores de esclavos por 460 dólares. De nuevo aquí podemos advertir un rasgo característico de la época: la especulación al alza en la compra, venta y tráfico de esclavos desplazados a otras regiones del país (tras el decreto de 1807 que prohibió nuevas importaciones de esclavos de África) en pleno auge de la industria algodonera, que demandaba cada vez más el uso intensivo de mano de obra esclavizada.

Sorprendido y enfurecido ante su venta, Turner le reclama al reverendo recordándole que ha firmado “un contrato con el señorito Samuel” (su dueño anterior), que no puede hacerle esto, que, además, tiene un oficio: es carpintero, mientras Eppes se mojaba los dedos para contar los billetes de su botín “pasando de segundo en segundo de la miseria a la opulencia. […] Recuerdo que aquella tarde, mientras descansaba en el corral en compañía de 50 negros desconocidos, sentí una especie de incredulidad parecida a la locura, […] luego experimenté una furia terrible [y] un odio tan amargo que me mareé y creí que iba a vomitar”.

A esta dinámica de desplazamiento forzados, que arrancaba a los esclavos de sus núcleos familiares y comunitarios, y que representaba para ellos el mayor desasosiego de todos, ante el temor de ser llevados a territorios aún más rudos y sacrificados, al oeste del río Misisipi pertenece La cabaña del tío Tom, escrita por la novelista Harriet Beecher-Stowe, y que se desarrolla dos décadas después de la rebelión y muerte de Turner.

Si bien la novela fue concebida como ficción, frente a las críticas de sus detractores sureños poco después su autora publicaría un segundo volumen donde reunió los recortes de prensa y otras fuentes documentales que servían como evidencia de la trama, el cual llegó a manos de Abraham Lincoln y sería altamente apreciado por el presidente. En 1851 y 1852 –primero por entregas en un periódico y luego reunida en un volumen– se publicó esta novela de carácter abiertamente abolicionista, imbuida por entero en el debate nacional sobre los excesos y horrores de la esclavitud, señalados desde las múltiples posturas abolicionistas, en la antesala de la Guerra Civil.

Es preciso diferenciar la postura abolicionista de la antiesclavista. La primera, era primordialmente de orden ético y cristiano, aspiraba por tanto a la desaparición total de esta práctica; mientras que la segunda obedecía más bien a posturas económicas sociales y políticas de carácter pragmático.

Los historiadores del esclavismo agrupan estas diferencias en tres círculos concéntricos: al centro el abolicionismo que apelaba a los derechos humanos y clamaba por su inmediata prohibición; le rodea un segundo círculo de aquellos que no sólo condenaban el esclavismo con argumentos morales, sino también con razonamientos de orden económico-social, al verlo como un modelo atrasado, improductivo y obsoleto, que no garantizaba el desarrollo del país, y que degrada el valor del trabajo libre asalariado, entre otros reparos; y finalmente un tercer grupo en el que se planteaban soluciones negociadas y graduales a mediano plazo para su eventual y deseable extinción, pero que no ponían al centro de su agenda política la abolición total, al aspirar en todo caso a una solución negociada con los esclavistas sureños, que garantizara la unidad del país. A este tercer círculo, pertenecería el presidente Lincoln.

Como a Turner, al tío Tom, un esclavo, trabajador y buen cristiano en edad adulta –con hijos, esposa y un ama a los que le ha sido fiel– un mal día lo venden. La autora narra la última mañana de Tom, antes de su partida inevitable: “poseía en el más alto grado un corazón afectuoso y sensitivo con los suyos, que es una característica de la pobre raza negra y ha constituido siempre la fuente de sus más grandes dolores. Se levantó y se acercó al lecho femenino, contemplando a sus hijos en silencio, Luego dijo: “¡Por última vez!”

Chloe, su esposa, en ese momento rompe en llanto y, sin dejar de planchar la única camisa que Tom se llevará puesta, comenta: “yo comprendo que debemos resignarnos, pero ¡Dios mío! ¿Cómo voy a conseguirlo? ¡Si al menos supiera dónde te llevan, cómo van a tratarte! La señora [la dueña de Tom, una buena mujer que ha tenido que venderlo por necesidad] dice que va a procurar redimirte en uno o dos años, pero todos sabemos que el que es llevado “río abajo”, allá, al Sur, ya no vuelve. ¡A todos los matan! Yo he oído decir cómo los tratan en las plantaciones. […] Me entrego en las manos de Dios, Chloe –respondió el noble negro con dulzura–, Dios lo dispone y lo ordena todo. Ya nada se cumple sin su voluntad; y hay una cosa que yo le agradezco a Dios inmensamente en esto: y es que, si alguien había de ser vendido, me alegro de haber sido yo, y no tú o los niños”.

El terror ante la posibilidad de ser vendidos provocó que aún aquellos que tenían la suerte de pertenecer a amos benévolos, preferían huir a Canadá que terminar en manos de los traficantes de esclavos. Hubo muy diversos casos de fuga y recaptura de esclavos fugitivos al amparo de las leyes federales en la materia de 1850; violentos disturbios y litigios prolongados en tribunales alrededor de la caza y recapturas de fugitivos; o bien sucesos aún más terribles como el de una esclava de Georgia que prefirió matar a sus hijos y suicidarse antes que ser recapturados y condenados a la esclavitud de por vida. Todo lo cual da cuenta que el tema de la esclavitud y sus múltiples ramificaciones estaba en el centro neurálgico de la vida pública estadounidense, durante el así llamado periodo Antebellum.

Desde la literatura, Styron y Beecher-Stowe ofrecieron apenas una pincelada de lo que más tarde la historiografía estadounidense sobre la esclavitud habría de documentar a profundidad, desde principios de la pasada centuria y hasta el presente, con diversos giros y aproximaciones historiográficas. Al respecto, el historiador Peter Kolchin propuso cuatro periodos:

- Los estudios de marcado acento racista –que pusieron el centro de atención menos en los esclavos que en los esclavistas–, tuvieron como referente en la primera mitad del siglo XX a la obra de Ulrich B. Phillips, American Negro Slavery (1918), el más célebre e influyente experto en esclavitud de la época.

- A partir de 1956 se presentó un giro que puso mayor atención en los excesos del sistema esclavista, con la aparición del libro The peculiar institution de Kenneth M. Stampp, que si bien documentó con mayor precisión el maltrato al que fueron sometidos los esclavos, mantenía la tendencia previa a conceder el papel de actor principal a los esclavistas, antes que a los esclavos, quienes figuran como meros espectadores-víctimas de los acontecimientos de manera más bien pasiva y ahistórica.

- El libro de Stanley M. Elkin, A Problem in American Institutional and intelectual life (1959) continuaría y llevaría aún más lejos esta nueva tendencia victimizadora y reparacioncita, que minimizaba el poder electivo de los esclavos hasta reducirlos a una condición de infantilismo, por la cual asumirían de manera casi acrítica los valores y ordenamientos de la clase propietaria, un dócil y emasculado “Sambo” –así les llamaban– viviendo prisionero en una suerte de campos de concentración que fue por igual cuestionado desde el conservadurismo blanco que desde la academia, la cual, al poner a prueba las tesis de Elkin, habría de evidenciar que los esclavos del periodo Antebellum no vivían totalmente aislados, sometidos y anulados, sino que desarrollaron vínculos comunitarios de diversa índole, y acciones reafirmadoras de su individualidad, aun dentro de su muy limitado albedrío.

- Una cuarta etapa historiográfica, a partir de la década de los setentas, se corrió al otro extremo al reescribir una historia de reivindicación negra de corte militante, pero que al menos por primera vez puso al centro de las investigaciones la experiencia misma de los esclavos como protagonistas y no como meros actores pasivos. En ese sentido el propio libro de Kolchin, American Slavery, 1619-1877, publicado por primera vez en 1993, abriría el camino a una nueva tendencia historiográfica más académica y menos ideologizada o moralizante –ni anti ni pro esclavista– y que se diversificará en diversos estudios regionales, monográficos y de corte multidisciplinario, que abrevan de la historia social, la historia cultural, de la vida cotidiana, y la historia económica, entre otros acercamientos novedosos.

II. 246 años de soledad

Entre el primer cargamento de africanos que desembarcó en Virginia en 1619, llevados por los colonos holandés en calidad de sirvientes (si bien se considera al de 1640 como el año en que los primeros africanos de las colonias pasaron propiamente de la servidumbre al régimen de esclavitud), hasta la mañana del 19 de junio de 1865, en la que el general del Ejército de la Unión, Gordon Granger, llegó al puerto de Galveston para informar a la población que los esclavos eran libres; se inscribe un proceso histórico de casi dos siglos y medio. Un capítulo vertebral del pasado estadounidense con reflejos y consecuencias en el presente.

A finales del siglo XVIII en todas las colonias inglesas en Norteamérica ya se había instituido formalmente el régimen de la esclavitud, y esbozado los primeros reglamentos para su control tras algunas rebeliones de baja intensidad. Sin embargo, sería en las Antillas inglesas donde por los mismos años crecería de manera exponencial esta práctica, como determinante del sistema económico de producción de la era colonial, tributario de la corona británica.

En 1675 había ya más de cien mil esclavos en el Caribe inglés, por apenas 4 mil esclavos en las colonias norteamericanas, toda vez que en los nuevos territorios del norte continental la inmigración blanca representaba una fuerza de trabajo casi suficiente para las tareas de colonización. Sería entonces en el umbral del siglo XVIII, y especialmente en las colonias de Virginia, Maryland y Carolina, cuando se produjo un giro gradual y continuo hacia un régimen esclavista de mayor envergadura. En las colonias del Norte y Centro hubo pocos esclavos en el periodo colonial, excepto en Nueva York, donde se emplearon en las grandes plantaciones a orillas del río Hudson.

El gran desarrollo de la esclavitud norteamericana se daría entonces a todo lo largo del siglo XVIII –marcadamente en las colonias sureñas–, y llegaría como un tema central al momento de los procesos políticos y militares que enmarcaron la Revolución de Independencia de 1776. La discusión sobre la esclavitud estaría muy presente en la fundación y configuración de la nueva nación. No es casual que gran parte de los impulsores de la independencia, incluido el primer presidente de los Estados Unidos, provenían del estado esclavista de Virginia y fueron en su mayoría dueños de esclavos.

Los esclavos jugaron un papel ambiguo en el proceso de independencia, toda vez que la corona inglesa los convirtió en sus aliados temporales, con la vana promesa de su libertad. Tras la derrota definitiva de las tropas británicas y la firma de la paz en 1883, por lo menos 15 mil esclavos fueron relocalizados temporalmente a las Islas Bahamas y otros miles enviados a los territorios norteños de Nueva Escocia, en la actual Canadá, donde fueron reconvertidos como siervos escriturados, mientras que otras decenas de miles migraron a África Occidental, a partir de la creación de la Compañía de Sierra Leona, bajo la tutela de la corona.

Hubo por aquellos años insistentes -aunque en su mayoría infructuosos- reclamos a la corona británica de parte de los propietarios de esclavos por el incumplimiento de la recaptura y entrega de los esclavos liberados y acogidos a la protección imperial durante la guerra, como lo estipulaba el Tratado de Paz de 1883. Entre ellos el del propio general George Washington, uno de cuyos esclavos -de mismo apellido- habría de ser un dirigente notable de la nueva comunidad parcialmente liberada en Sierra Leona.

La promulgación de la Constitución en Filadelfia en 1787 dio paso al nacimiento de la primera república federal y democrática en el hemisferio americano, con base en un diseño constitucional complejo, bicameral, con un fuerte poder ejecutivo al que se le dotó de dientes fiscales, militares, judiciales y diplomáticos. Se instituyó a su vez la separación de poderes como parte del pacto federal, el respeto irrestricto a la propiedad privada, y, lo que resulta no menos importante que todo lo anterior, la sobrevivencia del sistema esclavista, a pesar de las mínimas concesiones en contrario a los estados no esclavista del norte, como fue el caso de la cláusula de las tres quintas partes.

También conocida como el Compromiso de los Tres Quintos, se trató de un acuerdo alcanzado en la Convención Constitucional de 1787 que, para determinar la representación legislativa y la carga fiscal que le correspondería a cada estado, obligaba a calcular la población de cada entidad limitando el padrón a tres de cada cinco esclavos, para de esta manera compensar el desbalance demográfico entre los estados del norte y del sur.

La famosa afirmación contenida en la Declaración de Independencia, “Sostenemos como evidentes estas verdades: que los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”, habría de quedar en entre dicho a partir de 1887 y en adelante. Faltaban en la mesa democrática los cientos de miles de esclavos, a pesar de la vaga promesa constitucional de que tal práctica tendría que desaparecer en el mediano plazo.

No obstante, como lo sostiene Alan Taylor, si los fundadores de la nación no hubieran concedido mantener la contratación de esclavos a los estados del sur, y aprobar leyes para la captura y recuperación de los esclavos fugitivos, el sueño de la independencia americana se habría malogrado. Será precisamente esta delicada negociación la que sembró la semilla de discordia que habría de conducir décadas más tarde a la Guerra Civil.

A finales a finales del siglo XVIII y principios del XIX aparecieron los primeros movimientos reformistas y moralizantes, como parte de un proceso histórico que aspiró a diversos cambios sociales y de conducta individual y social en la etapa temprana de los Estados Unidos, incluyendo la abolición de la esclavitud postulada por los reformistas radicales. Estos moralistas y modernizadores, nos dice Steven Mintz, “jugaron un papel crucial para establecer un estándar de dignidad humana y decencia, imponiendo límites a la explotación y creando instituciones para rescatar y rehabilitar a las víctimas de los cambios sociales, […] reconociendo lo pecaminoso de la esclavitud, [cuya] abolición podría lograrse mediante la acción política. Los reformistas más radicales propusieron un nuevo ideal de igualdad de derechos que trascendiera la raza, un nuevo concepto de orden social basado no en la amenaza o el maltrato físico sino en la autodisciplina y la motivación”.

Había pues que cumplir el mandato de igualdad social reflejado en la Declaración de Independencia. William Lloyd Garrison fue de los primeros abolicionistas que defendió estas ideas, en un tiempo donde comenzó a florecer y multiplicarse el supremacismo blanco y la violencia racista que provocó numerosos linchamientos y disturbios violentos contra los esclavos y los libertos (incluida la quema de sus viviendas), por parte de los grupos esclavistas más radicales.

Estas visiones milenarias de los moralistas reformadores tuvieron a fin de cuentas un efecto en la manera en que se discutió y trató el tema de la esclavitud hasta antes de 1862. Uno de sus efectos más notables fue el Acuerdo de Misuri de 1820, que prohibía la expansión de la esclavitud al norte de la Línea Mason-Dixon, una frágil frontera libertaria que abría de convertirse en la brecha histórica entre dos proyectos de nación, y que dio paso a la guerra civil cuatro décadas después.

En 1750 la esclavitud existía en todas las colonias inglesas de Norteamérica y en buena parte del mundo colonizado. Un siglo después se había reducido a los estados del sur de los Estados Unidos, y en el caso del continente americano a Brasil, Cuba y Puerto Rico. En el siglo XIX la esclavitud se convirtió pues en la “peculiar institución” de un país que optó por adoptar toda clase de eufemismos para no llamar nunca a la esclavitud y a los esclavos por su nombre.

La expansión masiva de la esclavitud tras el proceso de independencia será entonces el sello principal en la historia decimonónica estadounidense. Mientras que el censo de 1790 contabilizó 697 mil esclavos en el país, en 1810 (tres años después del decreto que prohibió la importación de más esclavos de África) ascendía a 1 millón 191 mil. En los siguientes 50 años se triplicó esta cifra hasta alcanzar casi 4 millones de esclavos en 1860.

La intensificación de la producción algodonera, con las nuevas herramientas de la revolución industrial, y la demanda global de este producto, son dos factores económicos y tecnológicos fundamentales que provocaron este incremento masivo de igual manera que produjo el desplazamiento de esclavos al sur y al oeste del país para hacerse cargo de la producción. Cerca de un millón de esclavos fueron desplazados en esta operación entre 1790 y 1860, el doble de esclavos que originalmente cruzaron el Atlántico desde África.

Su comercio se volvió altamente lucrativo, y los reparos morales que se le podía poner a esta actividad no fueron suficientes para detenerla dada la alta rentabilidad de esta empresa y la creciente demanda de mano de obra eslavizada, como una parte estructural e irremplazable de la economía algodonera, azucarera y tabacalera.

Una gran mayoría de los esclavos vendidos y trasladados a las zonas agroindustriales eran jóvenes y adultos jóvenes de entre 15 y 25 años. Con excepción de las haciendas azucareras de Nueva Orleans, donde el trabajo más intenso demandaba jóvenes fuertes en su totalidad, el comercio de esclavos mantuvo un equilibrio básico entre hombres y mujeres.

Ser vendido se convirtió en una de las experiencias más traumáticas para los esclavos, especialmente si ello suponía su traslado al suroeste, y la separación definitiva de sus núcleos familiares y comunitarios, como ya lo hemos visto en las novelas de Beecher-Stowe y de Styron.

En el sur los esclavos llegaron a ocupar más de la mitad de la población. En estados como Carolina del Sur y Georgia representaban el 57 por ciento de la población. La esclavitud en el periodo Antebellum era una institución heterogénea en la que los esclavos enfrentaban diversas condiciones. Algunos vivían en grandes plantaciones bajo la severa vigilancia de supervisores y capataces, en donde los propietarios estaban básicamente ausentes; otros, en haciendas de menor tamaño donde trabajaban junto con sus dueños e interactuaban con ellos de manera permanente. Hubo quienes pertenecían a otros afrodescendientes libertos, o incluso servían a amos de las tribus indias que adoptaron como suyas estas prácticas.

Además de participar directamente en las tareas agrícolas vinculadas a la producción del algodón y otros productos (tabaco, azúcar, café, cáñamo, maíz, arroz y trigo), se desempeñaban en los más diversos oficios y tareas: predicadores, carpinteros, herreros, servidumbre doméstica.

Solo en las plantaciones de mayor tamaño (la minoría) había una cierta especialización en las tareas y una jerarquía administrativa y laboral más rigurosa, mientras que en las de menor proporción (la mayoría) las tareas se repartían entre todos. El 90 por ciento de las plantaciones tenían menos de 30 esclavos. En 1860 sólo 2.7 de las haciendas tenían más de 50 esclavos, y sólo 0.1 por ciento contaban con 200 esclavos o más.

En números aproximados, 25 por ciento de los esclavos pertenecían a plantaciones pequeñas de entre 1 y 9 esclavos; la mitad en plantaciones de entre 10 y 49, y el otro 25 por ciento en plantaciones con más de 50. La mayoría de ellos vivían en viviendas modestas dentro de las plantaciones donde residían sus amos.

Trabajaban desde que el sol salía hasta que oscurecía, con una interrupción de dos horas para almuerzo y descanso. En periodos de cosechas llegaban a trabajar hasta 14 horas al día. Normalmente se les otorgaba el domingo para descansar, atender los servicios religiosos, o trabajar en el cultivo de sus propios huertos (en el caso de que se les permitiera dicha práctica y se les concediera una pequeña fracción de terreno para cultivar sus productos, ya sea para el autoconsumo o, en casos excepcionales. para su venta o intercambio en menor escala).

El uso del látigo era constante. No obstante, la mayoría trabaja sin la supervisión de un capataz, y en muchos casos eran los propios amos los que ejercían las tareas de supervisión y castigo. Además de las tareas agrícolas, participaban en el resto de la cadena productiva y doméstica, lo mismo en los molinos y plantas de producción, que como servidumbre dentro de las casas de los amos: cocineros, jardineros, cuidadores de niños, y encargados de tareas médicas, entre otras. Muchas de las labores domésticas las realizaban mujeres, menores de edad, o ancianos retirados de las asignaturas más pesadas. Alrededor de 75 por ciento eran destinados a las labores agrícolas, y un 25 por ciento al resto de las tareas.

Hay cierta ambigüedad en la manera en que esta división del trabajo se reflejó en las jerarquías, tensiones, o disputas al interior de la comunidad esclava. Aquellos que trabajan en tareas domésticas dentro de las casas de los amos estaban en general mejor alimentados, mejor vestidos, recibían un trato favorable, y llegaban a desarrollar lazos afectivos más profundos con los patrones. Sin embargo, podían ser vistos con rencor por el resto de los esclavos, aunque también se les percibía como aislados del resto de su comunidad, y sometidos a una vigilancia más intensa que aquellos que vivían en lugares separados. Para los eslavos, adquirían mayor status aquellos que se desempeñaban en tareas más especializadas como curanderos o predicadores. En ese sentido la estratificación social era vista de manera muy distinta por los amos y por los esclavos.

A decir del escritor Ralph Waldo Emerson, la anexión de los territorios mexicanos tras la guerra de 1847 habría de contaminar el clima político de los Estados Unidos hasta conducirlos a la confrontación bélica, una bomba de tiempo, un dulce envenenado. Para los estados sureños, en pleno auge esclavista, el Acuerdo de Misuri de 1820 y la Enmienda Wilmot de 1846, que se propuso –sin conseguirlo– prohibir la expansión de la esclavitud en los territorios adquiridos de México tras la guerra, eran los dos obstáculos a vencer.

Las rivalidades políticas crecieron en el Congreso de los Estados Unidos a partir de 1848, llevaron a la crisis el primer sistema de partidos que habría de ser reemplazado por el actual modelo bipartidista Demócrata-Republicano, y desembocaron en una guerra cruenta en la que participaron casi tres millones de combatientes y murieron poco más de 600 mil estadounidenses a la vuelta de cuatro años de combates. La esclavitud pagó un precio muy alto en sangre, y tuvo como consecuencia imprevista no sólo la derrota de los estados confederados, sino la abolición definitiva de la esclavitud a partir de 1865.

Al analizar los diarios de una mujer sureña perteneciente a una familia acaudalada, Drew Gilp Faust encontró algunas claves ideológicas del profundo racismo enraizado en la mentalidad sureña, como también las posibles causas de su derrota. Entre ellas, el no compromiso de los plantadores de participar directamente en la línea de combate; su resistencia a incorporar a los esclavos en los regimientos confederados; la ausencia de la participación de las mujeres blancas en las tareas de apoyo a los ejércitos del sur; el mantenimiento de privilegios y lujos de la aristocracia esclavista, aún en medio de la guerra; o el pago de cuotas a cambio de quedar exentos de participar en las acciones bélicas. Todo esto, nos dice la autora, conformó un panorama por el cual la ideología que la élite esclavista abrazó y puso en práctica en el contexto de la guerra, probó ser básicamente autodestructiva.

1850 marca la última llamada a la concordia antes de la conflagración. El Compromiso alcanzado ese año le dio un respiro de una década a un país cada vez más dividido y frágil en su conformación nacional. Dicho Compromiso estableció que California permanecería como un estado no esclavista, no así Utah y Nuevo México, al que se le concedía un territorio reclamado por Texas, a cambio de condenarles a los texanos una deuda histórica, y se mantenía la frontera a la esclavitud trazada en 1820. Ese pacto habría de sucumbir en 1554 tras la aprobación, con el voto mayoritario de los estados sureños y sus partidarios en el norte, de la ley Kansas-Nebraska. Esta ley anuló de facto el Compromiso de Misuri de 1820, y si bien no consiguió hacer de Kansas un estado con trabajo esclavo legal, abrió aún más las divisiones de la nación, lo cual condujo finalmente a la guerra de secesión de 1861.

La Guerra Civil representó para una buena parte de la población esclava la posibilidad de sumarse a las filas de los Ejército de la Unión y a larga obtener su libertad (aunque no, en principio, el reconocimiento pleno de sus derechos ciudadanos). Si bien, como lo ha señalado Ira Berlin, su partición en la guerra no estuvo exenta a diferentes formas de discriminación y maltrato, entre ellas el del pago de un salario considerablemente menor al de los soldados blancos, o bien su asignación a tareas forzadas y no a la primera línea de combate (salvo casos excepcionales), la guerra traería como consecuencia no sólo la abolición de la esclavitud, sino la oportunidad de una nueva legitimidad social para la población negra, que así lo asumió y defendió en los años subsecuentes.

Al final de la guerra, la abolición de la esclavitud planteó para la población liberada un nuevo reto: su incorporación al sistema de trabajo en el llamado periodo de la Reconstrucción Radical. Otro gran reto que se presentó fueron las resistencias al cambio de mentalidades, estructuras y mecanismos de recompensa que al antiguo régimen esclavista le exigía la nueva noción del trabajo libre y asalariado. Eric Forner ha explicado a profundidad este proceso, por el cual muchos esclavos libertos preferían volver al modelo ideal del pequeño agricultor, propietario de una parcela de autoconsumo, que la obligación de volver trabajar, así fuera a cambio de un pago, en las grandes plantaciones, especialmente las del cultivo del algodón, al que venían como un cultivo para esclavos. A ambas partes, nos dice Forner, les costó un gran esfuerzo olvidar su antigua relación.

Hubo pues durante este periodo post bélico una transformación estructural de las relaciones de trabajo, que afectó no sólo al sur sino también al norte, y en la cual la Oficina de Libertos -creada en 1865- jugaría un papel relevante de adaptación, que acompañó de manera paralela al repunte industrial de la economía estadounidense, hasta convertirse en una potencia global al concluir el siglo XIX. Todo ello, en un periodo en el que, por otra parte, la atmósfera abolicionista se contaminó con la emergencia de movimientos reaccionarios y violentos como el Ku Klux Klan, y la posterior instrumentación y legitimación legal de diversas leyes segregacionistas, que habrían de servir de telón de fondo a la historia de la población afroamericana en la mayor parte del siglo XX.

III .Una historia de contradicciones

Podemos advertir una triple paradoja en la historia de la esclavitud en los Estados Unidos:

El país que en 1807 prohibió la importación de esclavos (todavía en la atmosfera libertaria e igualitaria que propició la Revolución de Independencia como hija trasatlántica de la Ilustración) medio siglo después se convertiría en la economía esclavista más poderosa de la historia moderna en Occidente, con casi cuatro millones de la segunda, tercera y cuarta generación de afrodescendientes en suelo norteamericano al momento del estadillo de la Guerra Civil. Para 1860 el 70 por ciento de las mayores fortunas en Estados Unidos (superiores a los 100 mil dólares) pertenecía a familias establecidas en los estados esclavistas.

La consolidación de esta gran maquinaria basada en el trabajo forzado y no retribuido, antítesis del humanismo ilustrado, se dio en un contexto interno que exaltó, ponderó, diseñó y puso a prueba un modelo político de basamento democrático, apuntalado en los principios universales de los derechos humanos y la libertad.

159 años después de que Lincoln decretó la abolición de la esclavitud, todavía en la actualidad se permite el trabajo forzado y no retribuido (una de las últimas formas de la esclavitud) en prisiones de cuatro estados del país, donde 40 por ciento de quienes purgan condenas son afrodescendientes, siendo que representan en el presente al 12 por ciento de la población de los Estados Unidos. Una cicatriz y una huella de su pasado esclavista.

Bibliografía de referencia

Harriet Beecher-Stowe, La cabaña del Tío Tom (1852); Ira Berlin, Slaves No More (1992.); Robert Louis Pacquette, Slavery, Secession and Southern History (2000); Eric Foner, “Languages of Change. Sources of Black Ideology during the Civil War and Reconstruction” (1991); Víctor Adolfo Arriaga, EEUU visto por sus historiadores (1991); Mary Hershberger, “Mobilizing Women, Anticipating Abolition: The Struggle against Indian Removal in the 1930s” (1999); Peter Kolchin, American Slavery, 1619-1877 (2003); James M. McPherson, Battle Cry of Freedom: The Civil War Era (1988); Steven Mintz, Moralists and Modernizers: America’s Pre-Civil War Reformers (1995); Ángela Moyano, EUA síntesis de su historia (1988); Erika Pani, Historia Minima de Estados Unidos, (2016 ); Willian Styron, Las confesiones de Nat Turner (1967); Alan Taylor, American Revolutions: A Continental History (2016).

Edgardo Bermejo Mora (Ciudad de México (1967) es escritor, diplomático, historiador y periodista. Obtuvo el Premio Nacional de Novela Política, de la UdeG por su novela Marcos Fashion, o de cómo sobrevivir al derrumbe de las ideologías sin perder el estilo (Océano, 1996). Textos suyos forman parte, entre otras, de las antologías Dispersión multitudinaria (Joaquín Mortiz, Ciudad de México, 1997), y Líneas aéreas (Lengua de Trapo, Madrid, 1999). Dirigió el suplemento Lectura (1997—98),del periódico El Nacional, y ha colaborado como articulista en diversos diarios, suplementos culturales y revistas literarias. Fue corresponsal de la agencia Notimex para el Sudeste Asiático con sede en Singapur. Fue agregado cultural de las Embajadas de México en la República Popular China y en Dinamarca. Ha sido director general de asuntos internacionales del CONACULTA y director de Artes del British Council en México. Su Twitter es: @edgardobermejo

©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.

Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad. / Our contributors and columnists are solely responsible for the opinions expressed here, which do not necessarily reflect the point of view of this magazine or its editors. However, we do reaffirm and support their right to voice said opinions with full plurality.

Posted: February 23, 2025 at 4:54 pm