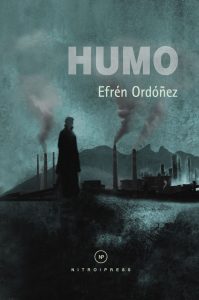

Humo

Efrén Ordóñez

Eran las diez de la mañana cuando acercó el camión recolector al primer vertedero de cadáveres junto al Río. Apagó el motor y bajó la ventanilla. El hedor se coló a la cabina. Cerró los ojos y, por primera vez desde hacía tiempo, no contuvo la respiración. Junto al camión, los automóviles aceleraban indiferentes sobre la avenida Licenciado Enrique Eliseo, antes Intermunicipal Ochenta y Dos, antes Constitución. Todavía a ciegas, imaginó los rostros de los conductores con la mirada fija al frente, soslayando las decenas de cuerpos que, como todos los días, aparecían sobre la ciudad. Él también se movía por inercia, quizá por cansancio, tal vez desorientación, y por ello ni él ni nadie reparaba en la permanente oscuridad, en el ruido y en el olor a muerto. El frío era lo de menos.

Abrió los ojos luego de su minuto de reflexión. A su lado, Andrés dormitaba recargado sobre la puerta del copiloto. Lo estudió en silencio, envidió la tranquilidad de la adolescencia, y trató de aprenderse su rostro porque sus compañeros rotaban con frecuencia. Sin embargo, a esas alturas, un rostro servía de poco, y por eso intentó grabarse no sólo sus rasgos, sino también el nombre escrito en la placa de metal. Lo repitió en su mente para no dejarlo ir: Andrés. Andrés. Andrés. Lo sacudió. El muchacho se movió en su lugar, se reacomodó, y siguió dormitando con la intención de evadir el inicio de la jornada, que para los locales había empezado unas horas antes, pero para ellos, a diferencia incluso de los recolectores de basura, sucedía bien entrada la mañana. El horario del servicio se decidió como una concesión por parte de las compañías recolectoras de cadáveres por si a un asesino se le hacía tarde para deshacerse de su muerto. Lo sacudió de nuevo. Andrés abrió el ojo derecho y esbozó media sonrisa. Aquél era su primer día. Le pronosticó a lo mucho una semana en la empresa.

La Recolectora de Cadáveres del Noreste era una de las nueve empresas activas en la ciudad. Todas socialmente responsables. Al principio el estado reguló la recolección de los cuerpos, pero luego de algún tiempo ya no pudo hacerse cargo. A las autoridades se les había complicado cooperar en la eliminación de personas y abocarse a la tarea de desaparecer sus despojos. Además, en una ciudad industrial, laboriosa, es menester aprovechar cualquier oportunidad para ganar dinero, generar empleos y crecer. Siempre había trabajo. Por eso se convocó a la iniciativa privada, a las almas emprendedoras, a la arena de las licitaciones.

En la ceremonia de presentación del proyecto de limpieza, las nueve empresas ganadoras del concurso exhibieron sus flotillas de camiones recolectores —adquiridas por el estado—: decenas de Econics de Mercedes Benz hechos a la medida en Alemania para el mercado y las «condiciones especiales». La ciudad entera, sus medios impresos y digitales, pero sobre todo la televisora local, resaltaron el carácter filantrópico de los empresarios: se crearían más de ochocientos empleos. Todos aplaudieron.

Esperó a que Andrés despertara por completo. Luego de notar otro indicio de movimiento, encendió de nuevo el camión y condujo por la rampa hasta llegar al lecho del río.

Antes de bajar, encendieron sus linternas, los reflectores y las luces altas del camión.

El ruido de los automóviles y las incesantes voces amplificadas le saturaron los oídos. Aspiró con fuerza. Nada. Se había acostumbrado al aroma rancio del ambiente y apenas percibía las vaharadas de los cuerpos. Por eso podía concentrarse en las escasas manchas de luz que rasgaban el velo de esmog tendido sobre la ciudad; en la silueta de las montañas recortadas sobre el negro de la mañana; y en el larguísimo camino empedrado que corría hasta perderse en ambas direcciones. Sobre el lecho soleado, una sucesión de farolas reduciéndose a la vista marcaban la ubicación de las decenas de puentes que atravesaban el Río y su cauce fantasmal, invisible, pero no por eso débil. Él se sumergía todos los días y podría asegurarle a quien fuera que llevaba corriente. Igual que cualquier otro. Porque a ese remedo de río podían encontrársele similitudes hasta con el Nilo, al que bordean distintas especies de plantas, detrás de las cuales corre el desierto, decorado por los monumentos a los faraones de las numerosas dinastías; al Río también lo bordeaban matorrales, pero de un verde más bien palidecente, y detrás no corría el desierto, sino kilómetros de asfalto coronados por rascacielos edificados para celebrar y beatificar a los industriales de la ciudad.

Se abrieron paso entre las ramas. Apuntaron sus linternas hacia el mismo lugar y a unos metros de la orilla encontraron al primero: un joven no mayor de veinte años, con el pelo demasiado corto y los labios amoratados. Le buscaron la cartera, las llaves, alguna pertenencia. Encontraron un teléfono celular maltratado, algunas monedas y un cupón de descuento para un téibol. Un mecate le ceñía el cuello. Cada hallazgo le aceleraba el pulso, le crecía el vacío en la boca del estómago. Luego de unos segundos la sensación amainaba y seguía adelante. Levantaron el cuerpo. Pasaron frente a los reflectores y faros de niebla siempre encendidos, llegaron a la parte de atrás y, columpiándolo con fuerza, lo arrojaron hasta el fondo del contenedor. Andrés bufó y regresó a perderse entre los matorrales para buscar más cuerpos. Él se quedó. Por ser el primer cadáver —o la primera carga—, dedicó algunos segundos a observarlo ahí, solo en la profundidad infinita de la caja. En ese lapso lo asaltaron imágenes recurrentes de sitios alejados de las calles y de la noche de los días; de la humedad fantasmagórica de su trabajo; del inadvertido olor a carne putrefacta; del sudor; de las hileras de carros con la fina capa de ceniza, arrastrándose casi defensa contra defensa en el trayecto casa-trabajo-casa. Del ruido. Al final se pasó las manos por la barba, se sacudió las mangas del uniforme y, como siempre, sólo atinó en cerrar ese pensamiento con un suspiro.

Cubrieron algunos metros más, recogieron otros cuatro bultos, regresaron al camión, y enfilaron al siguiente apeadero mientras que de las ruinas de algunos puentes se desprendían pedazos de concreto, parte de su rítmico, constante derrumbe.

Al final de la jornada, cerca de las cinco de la tarde, dejaron el camión en la cochera. Alguien más sacaría las cargas.

*Fragmento de de la novela Humo (ganadora del Premio Nuevo León de Literatura 2014 bajo el título de Ruinas) publicada por Nitro/Press en 2017, con apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales 2015.

Efrén Ordoñez Garza (Monterrey, Nuevo León, 1983) Obtuvo el Premio Nuevo León de Literatura 2014 por la novela Ruinas (Conarte/Conaculta, 2015), hoy titulada Humo. Es autor de Gris infierno (Editorial An.alfa.beta, 2014) y Tlacuache. Historia de una cola (FCAS, 2015).

Efrén Ordoñez Garza (Monterrey, Nuevo León, 1983) Obtuvo el Premio Nuevo León de Literatura 2014 por la novela Ruinas (Conarte/Conaculta, 2015), hoy titulada Humo. Es autor de Gris infierno (Editorial An.alfa.beta, 2014) y Tlacuache. Historia de una cola (FCAS, 2015).

Posted: June 22, 2017 at 9:34 pm