Novena melancolía

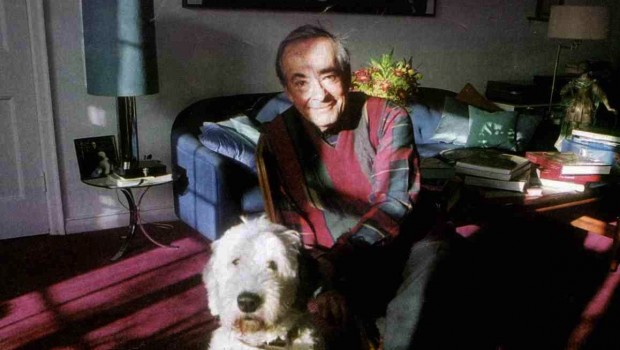

George Steiner

Funciones corporales y pensamiento son comunes a la especie. El homo sapiens tiene la arrogancia de hacer de ellas su definición. En rigor, cada ser humano —hombre, mujer o niño— es un pensador. Esto es cierto tanto del cretino como de Newton, del idiota casi analfabeto como de Platón. Pensamientos similares, inventivos, vivificantes, pueden haber aflorado en cualquier lugar y en cualquier tiempo entre incultos, enfermos, incluso entre quienes sufren una invalidez mental. Se han perdido porque el mismo que las vivió no tuvo cuidado de formularlas o de prestarles atención (“mudos y nada gloriosos Milton”), en un sentido que va más allá de la literatura. Como minúsculas esporas, los pensamientos se diseminan dentro y fuera por millones. Sólo sobrevive y fructifica una ínfima fracción. De ahí el inconmensurable derroche ya evocado. Pero la confusión puede situarse en otro sitio.

Nuestra taxonomía, notablemente en el actual clima político y social, tiende hacia lo igualitario. ¿No es una manera de disimular y de falsificar una jerarquía evidente que apenas si se reconoce, y ello no sin molestia? Vaga, retóricamente, calificamos de “grandes” algunos actos del espíritu y sus presuntas consecuencias: la intuición científica, la obra de arte, el sistema filosófico, la acción histórica. Invocamos “grandes” pensamientos o “grandes” ideas, productos del genio intelectual artístico o político. No menos vagamente alegamos pensamientos “profundos” en oposición a los pensamientos triviales o superficiales. Spinoza desciende a los pozos de la mina; el hombre de la calle se desliza por lo común sobre la superficie de su persona o del mundo. ¿Está permitido amontonar todas esas polaridades, con sus gradaciones sin número, bajo una misma e indistinta rúbrica? La misma definición negligente ¿vale deveras para definir el balbuceo informe del espíritu y la solución del último teorema de Fermat o el alumbramiento shakesperiano de las metáforas perdurables o de las mudanzas de la sensibilidad? ¿Qué fábrica —reconocida de inmediato por los caricaturistas y el vulgo— habita en Le penseur de Rodin?

Vivimos todas nuestras vidas inmersos en una marea y un magma incesantes de actos de pensamiento, pero solamente una porción muy restringida de la especie da pruebas de que sabe pensar. Heidegger profesaba con un tono desolado que la humanidad en su conjunto no había salido todavía de la prehistoria del pensamiento. En proporción con la masa de la humanidad, los alfabetizados cerebralmente —carecemos de un término adecuado— son poco numerosos. La capacidad de alimentar pensamientos, o sus rudimentos, es universal; puede estar asociada a constantes neurofisiológicas y evolutivas. Pero es relativamente rara la capacidad de tener pensamientos que valgan la pena de ser pensados, para no hablar de los que valgan la pena de ser expresados y conservados. Muy pocos de entre nosotros saben cómo pensar con un fin exigente, por no decir original. Menos todavía son aquellos capaces de movilizar cabalmente las energías y el potencial del pensamiento, de dirigir esas energías hacia lo que se puede llamar “concentración” o intuición intencional. Un mismo rótulo oscurece las diferencias de años luz que hay entre, por un lado, el ruido de fondo y la trivialidad que le son comunes a toda vida humana (y acaso también a la de los primates) y, en el otro extremo, la complejidad y las fuerzas milagrosas del pensamiento de primer orden. Justo por debajo de ese nivel eminente se encuentran las numerosas formas de inteligencia parcial, de aproximación, de error involuntario o adquirido —se conoce la despiadada frase del físico Wolfang Pauli sobre los malos teoremas: “Ni siquiera son falsos”—. Se puede definir una cultura, la “búsqueda común” de letras mentales, por el grado de propagación de ese orden secundario de recepción, de integración ulterior de ese pensamiento de primer orden a los valores y prácticas comunitarios. ¿El pensamiento seminal se puede abrir camino en la escuela y en el clima general de reconocimiento? ¿Es advertido por el oído interior, incluso si ese proceso de audición es a menudo obstinadamente lento y está impregnado de vulgarización? ¿El pensamiento auténtico y su evaluación receptiva se ven obstaculizados, incluso destruidos (Sócrates en la ciudad del hombre, la teoría de la evolución, entre los fundamentalistas) por el rechazo al pensamiento bajo todas sus formas —política, dogmática e ideológica—? ¿Qué mecanismo sórdido (pero comprensible) de pánico atávico, de envidia subconsciente alimenta la “rebelión de las masas” y, en nuestros días, la brutalidad beocia de los medios masivos de comunicación que han ridiculizado la palabra misma de “intelectual”? La verdad, enseñaba el Ball-Shem Tov, está en permanente exilio. Quizá sea necesario. Ahí en donde se torna demasiado visible, ahí donde no puede disimularse (abrigarse) tras la especialización y el hermetismo de los códigos, la pasión intelectual y sus manifestaciones provoca odio y burla (esas pulsiones se entreveran en la historia del antisemitismo; los judíos han pensado a menudo demasiado ruidosamente).

¿Se aprende el pensamiento de altos vuelos? El entrenamiento y el ejercicio pueden fortalecer la memoria. Las técnicas de meditación permiten profundizar el tiempo de interioridad y concentración. En ciertas tradiciones orientales y místicas, en el budismo por ejemplo, esa disciplina abre el acceso a grados casi increíbles de abstracción y de intensidad. En la formación de los matemáticos, de los lógicos, de los programadores y de los jugadores de ajedrez, pueden transmitirse métodos analíticos no exentos de un sentido draconiano de los encadenamientos formales. Impedir que los niños aprendan de memoria es atrofiar, irreversiblemente quizá, los músculos del espíritu. En los concursos cerebrales, en la receptividad e interpretación desarrolladas, hay muchas cosas que pueden enriquecer y realzar la enseñanza y la práctica.

Por mucho que se sepa, sin embargo, no hay una clave pedagógica de la creatividad. En las artes como en las ciencias, en la filosofía como en la teoría política, el pensamiento innovador, transformador, parece nacer de “colisiones”, de saltos cuánticos en los pliegues e interfases de lo subconsciente y de lo consciente, de lo formal y de lo orgánico, en un juego y en un arte “eléctrico” de agentes psicosomáticos ampliamente inaccesibles tanto a nuestra voluntad como a nuestra comprensión. Los ábrete-sésamos se aprenden, la notación musical, la sintaxis y la métrica, el simbolismo y las convenciones matemáticas, la mezcla de pigmentos. Pero el uso metafísico de dichos medios al servicio de nuevas configuraciones de sentido, y de nuevas cartografías de la posibilidad humana, al servicio de una vita nuova de las creencias y de la sensibilidad, no se presta ni a la predicción ni a la institucionalización. Para el genio no hay democracia, nada sino una terrible injusticia y un fardo mortal. Son los pocos que, como dice Hölderlin, están obligados a agarrar el relámpago a mano limpia.

Ese desequilibrio y sus consecuencias, la inadaptación del gran pensamiento y de la creatividad a los ideales de la justicia social, es una novena fuente de melancolía. (Melancholie).

– Capítulo tomado de George Steiner, Dix raisons (posibles) à la tristesse de pensée, Bibliothèque Albin Michel Idées, Paris, 2005, 186 pp. Edición bilingüe. Traducción del inglés por Pierre-Emmanuel Dauzat.

Posted: April 8, 2012 at 10:25 pm