Álvaro Mutis (1923-2013), In Memoriam Un gigante que se alimenta de leyendas

Adolfo Castañón

Fragmento de la conferencia pronunciada por Adolfo Castañón el pasado 26 de agosto para celebrar los 90 años de Álvaro Mutis en un acto organizado por la Universidad Nacional de Colombia. La publicamos ahora como un brevísmo homenaje póstumo a Álvaro Mutis, fallecido el pasado 22 de septiembre.

* * *

Álvaro Mutis publicó en los años 60 y 70 una serie de poemas: Los elementos del desastre, Reseña de los hospitales de Ultramar, Summa de Maqroll el Gaviero. A continuación, en los ochenta, un conjunto de narraciones: La nieve del Almirante, Abdul Bashur, La última escala del Tramp Steamer, Ilona llega con la lluvia, Amirbar, Tríptico de mar y tierra. La reacción espontánea de los lectores es comparar: algunos postulan la superioridad de los poemas sobre las narraciones, la de los poemas por encima de las novelas. Otros acusan la profunda unidad de las dos columnas que conforman el arco creativo de Álvaro Mutis. Esa unidad la ostentan los textos mismos a partir del eje –yo diría el ombligo– que es la figura enigmática de Maqroll el Gaviero que recorre y alienta uno y otro orden. Dicha unidad traduce la fidelidad del autor a una vocación poética y literaria, su lealtad indestructible a su propio mundo. Mutis, en vez de ir en pos de una espuria novedad, se antoja, en lo profundo, una figura diametralmente opuesta a la del viajero que escenifican sus fábulas: se yergue ante el lector como uno de esos eremitas o sadhus que hacen de la fijeza y la inmovilidad un camino. La lección artística que se desprende de su hacer es una lección asombrosa cuya importancia irá creciendo con el tiempo como un testamento que lega una herencia paradójica que crece a medida que se gasta –Guillermo Sucre hablaría de una fértil miseria, es decir, una miseria creadora–, una herencia que es un don de sus lectores, quienes vamos tomando conciencia de que nos sostiene porque nos hace falta, que nos hace falta porque nos sostiene. Así, de la misma manera que El tiempo recobrado de Marcel Proust confiere toda su fuerza y necesidad a En busca del tiempo perdido, de esa misma manera el tiempo recobrado que son las narraciones de la saga de Maqroll le confieren a cada uno de los poemas de la Summa de Maqroll el Gaviero un sentido y una urgencia que ni siquiera el autor mismo habría sospechado al principio. Esa urgencia es, no hace falta subrayarlo, de índole poética, ética, estética y profética. Está en juego la literatura –y algo más: el mito y el rito que lo instrumenta.

Al comentar la Reseña de los Hospitales de Ultramar, Octavio Paz advertía el carácter ceremonial y ritual de esta obra. Pero quien dice rito, dice repetición, simetría, correlación: la obra de Mutis está tejida de acciones y de reacciones, de actos que se reflejan como la vegetación de la selva. Los papeles de Maqroll tienen por ello algo –mucho– de dejá vu; se desarrollan como variaciones en torno a unos cuantos motivos. Uno de ellos, muy poderoso, es el del trópico. Uno de los textos más singulares de Mutis, oculto en la hojarasca editorial, es la página que le dedicó a Gabriel García Márquez con motivo del lanzamiento de la novela Cien años de soledad, su amigo y quizá alter-ego: no sabríamos decir quién es el Juan Bautista y quién el Cristo en esta alianza. Curiosamente ese texto no se encuentra recogido en ninguna de las ediciones de la obra de Mutis hasta donde tengo noticia. Esta página periodística, casi la única escrita y firmada por Álvaro, la reproduce Juan Gustavo Cobo Borda en el prólogo “La poesía de Álvaro Mutis” a la Summa de Maqroll el Gaviero. Poesía 1948-1970, editada por Six Barral en 1973.

El trópico, más que un paisaje o un clima determinado, es una experiencia, una vivencia del que darán testimonio para el resto de nuestras vidas no solamente nuestros sentidos sino también nuestro sistema de razonamiento y nuestra relación con el mundo y la gente. Lo primero que sorprende en el trópico es precisamente la falta de lo que comúnmente suele creerse que lo caracteriza: riqueza de colorido, feracidad voraz de la tierra, alegría y entusiasmo de sus gentes. Nada más ajeno al trópico que estos elementos que suelen pertenecer a lo que se llama en Sudamérica la tierra caliente formada por los tibios valles y laderas de los Andes y que nada tiene que ver con el verdadero trópico. Tampoco la selva tiene relación alguna, como no sea puramente geográfica y convencional con lo que en verdad es el trópico. Una vegetación enana, esqueléticos arbustos y desnudas zarzas; lentos ríos lodosos, vastos esteros grises donde danzan las nubes de mosquitos un soñoliento zig-zag; pueblos devorados por el polvo y la carcoma, gente fanática con los grandes ojos abiertos en una interior vigilia de la marea de fiebre palúdica que lima y desmorona todo vigor, toda energía posible; vastas noches húmedas señoreadas por todos los insectos que la más loca fantasía no hubieran imaginado; lechosas madrugadas cuando todo acto en el día que nos espera se nos antoja mezquino, gratuito, imposible, ajeno por entero al torpe veneno que embota la mente y confunde los sentidos en su insípida maleza. Esto más bien pudiera ser el trópico.

* * *

El imán perverso de esta geografía impone el ritual: un ritual hecho de repeticiones concebidas para limpiar, para despejar y pasar en claro, poner en claro, para depurar las aguas turbias sin arrojar a las creaturas que prosperan en ellas. “No tirar al niño con el agua sucia”.

* * *

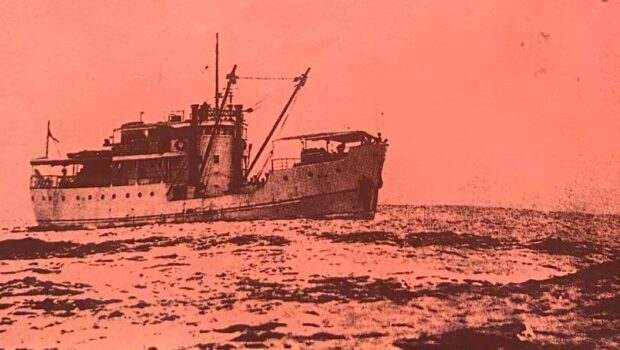

El mundo deslindado por Álvaro Mutis se me reveló de bulto y en rama cuando en diciembre de 1991 fui con mi esposa al Delta del Amacuro, a Tucupita, ciudad nativa de José Balza. Fue en los caños de ese Delta donde Alejo Carpentier situó su novela Los pasos perdidos y donde le vino a la retina como una lágrima o a la piel como una gota de sudor, la ocurrencia de lo “real maravilloso”. Ahí situó Álvaro Mutis La última escala del Tramp Steamer (1988), el destartalado Alción con bandera hondureña, el vapor protagonista de esa novela –y que es como uno de esos alucinantes húsares rusos perdidos en el trópico, personajes preferidos por Álvaro. Para llegar al pueblo de Curiapo, tuviemos que hacerlo en un helicóptero militar al que accedimos gracias a las buenas relaciones de José Balza, el más joven y secreto agente del Boom. Me voy a permitir citar las páginas Diario del Delta que registran el ambiente de Curiapo y que en cierto modo escribí a la sombra infecciosa de la palabra de Álvaro Mutis:

Una hora de ida y otra de vuelta y otra allá en Curiapo. La hora, las horas de vuelo se nos fueron como agua sobre el agua, los ríos, los caños, el tapete inmenso de la selva, árboles, palmeras, moriches, plantas, tierra empantanada, líquida, horizontes de agua, canales, ríos, una inmensa extensión verde envolviéndote por todos lados como el mar, como un cielo invertido, kilómetros cuadrados de selva en todos los puntos cardinales, una infinita sabana esmeralda adornada aquí y allá por la serpiente lechosa de los caños que te parecen grandes pero que al acercarte a Curiapo, al padre Orinoco como se dice, te das cuenta por qué se llaman caños: ¿Cuánto tendrá que medir de ancho un río para llamarse río si un caño tiene cientos de metros? Vértigo, una sensación de infinita selva de la que no se podría salir jamás porque el Delta es también un dédalo de canales y de caños y de ríos, de islas, islotes, penínsulas, playas y riberas, laberinto tanto más confuso e inextricable cuanto más uniforme porque todo es igual para todos lados y pobre de ti hermano si te pierdes, si te vas por ahí solo y desbrujulado: ya te jodiste, coño, adiós para siempre, amén.

De pronto sentimos que el helicóptero se ladeaba, descendía en línea diagonal cerca de la confluencia de dos ríos enormes, una boca inmensa de agua a la orilla de la cual distinguimos un caserío: Curiapo. El helicóptero llamó inmediatamente la atención y se empezaron a agolpar y concentrar niños y muchachos curiosos cerca de un pequeño malecón de cemento –todos morenos, todos flacos, igualitos, morochos al infinito, à la queue leu-leu.

À la queue leu-leu llegamos por fin a Curiapo, isla o brazo de tierra que se encuentra al borde de un Orinoco que se ensancha para desembocar en el mar, al sur de Tucupita, a 4 o 5 horas en lancha y sólo a una hora en helicóptero.

Curiapo es un pueblo palafito, un caserío cuyas calles están enteramente construidas sobre pilotes, a veces de cemento, a veces de madera. Tiene un aire, diría un agua, de decrepitud y desolación, todo viejo, húmedo, abandonado, los maderos del malecón que serían la calle principal del pueblo están podridos o rotos y tienes que caminar sabiendo dónde pones el pie porque los palos tiemblan. ¿La población? Se diría un puñado de sobrevivientes, un racimo de prisioneros de un campo que se fueron confundiendo con sus guardianes hasta olvidarse quién era quién, nada, hombres tristes y mujeres flacas y panzonas, con el pelo lacio y una mirada gris de pantano, mujeres que parecen mosquitos con sus patas zambas y sus vientres bombos y niños y más niños cuya edad se puede definir por la ropa –los más pequeños van desnudos. Llegamos escoltados por dos militares como si fuésemos estrellas de cine o dos políticos, quién sabe, dirían: “sólo vimos bajar un gordito mechudo que les hacía muchas preguntas a los militares y a una mujer blanca, de ojos azules y pelo color caoba, ella decía que era mexicana pero para nosotros fue gabacha, de Europa, tal vez alemana o francesa”. Los militares nos enseñaron todo lo que pudieron, todo lo que se podía humanamente ver. Encabezaba la expedición explicativa el Capitán Carrión, fornido, recio, gente del Delta, hombre acostumbrado a comer lagarto y lapa, labios trompudos y ojos pequeños, mitad ídolo y mitad negro. Nos explica que hace más de dos meses no hay luz ni agua y “tenemos que vivir del agua de lluvia que baja de los techos y luego se almacena en tanques”; nos enseña el centro médico, cuatro o cinco cuartos en apariencia vacíos que nos sugieren que en Curiapo las enfermedades son cortas, nadie dura mucho enfermo: o sana o muere, nos hubiese dicho la portera, enfermera de guardia, laboratorista que la mayoría de los enfermos caían por disentería, víctimas del agua podrida que quieran o no terminan bebiendo. “Me imagino que a la gente de Curiapo no le gusta comer sopa”, dije sólo para tener vergüenza de abrir la boca. Luego atravesamos el pueblo caminando entre tablones flojos plantados en el agua, casi te diría en una embarcación, no el Arca de Noé sino la barca de Medusa. Las casas, por supuesto, nada más dos, cuando más tres cuartos donde todo el mundo anda revuelto, ollas, hamacas –allá dicen chinchorros–, sábanas, botellas llenas o vacías, todo en desorden, la promiscua vida diaria, todo tiene un aire fantasmal, incluso las dos tiendas del pueblo, espectrales, húmedas y lóbregas participan de esa atmósfera submarina donde la discreción se impone al pudor. El cuartel de la Guardia Nacional cuenta con dos embarcaciones para ir, entre otros sitios, a la fábrica de palmito que ocupa casi a 700 personas, tiene un salón, el despacho del capitán y, luego, cuartos y más cuartos vacíos, barracas de cemento donde duermen de cuatro en cuatro unos mocosos escuálidos y rapados: la infantería –algunos de ellos se quedarán en Curiapo, atados por el ombligo y el pito a estas mujeres indescriptibles. Pero ellos, los rapados, tienen a pesar de todo un aire menos lúgubre, menos tronado se diría en la jerga sesentayochera que el sacerdote uruguayo que llegó a esta parroquia de Santa Bárbara de Curiapo quién sabe por qué turbia razón. ¿Serían así todos sus días o esa cara macilenta, triste y alargada, esa barba de días, esos dedos amarillos de tanto fumar, esas piernas velludas fueron como excepcional, digamos, la buena fortuna que quiso que viéramos al pastor en una de sus temporadas tristes y días desesperados, otro personaje de Beckett chapoteando entre aquellas almas seguramente menos viscosas que la suya propia que habla de la parroquia y de sus fiestas en tercera persona del plural “ellos”, “sus fiestas”, “aquí les llaman aguinaldos”. Pobre sacerdote uruguayo; ya me imagino que para el ché el sólo hecho, échale, de vivir en Curiapo, equivalía a una antesala del infierno y él así podía llevar su exilio de saudades en sudor rancio, castigo a quién sabe qué oscuro pecado inconfesable, la penitencia incesante por alguna abominación. Pobrecito cura uruguayo. Hasta los cigarros le caían mal, le parecían amargos, los fósforos se deshacían húmedos entre las manos y, por fin, al inhalar el humo, sentiría un sabor agrio, a polvo de cobre y derrota. Qué diferencia con María Méndez, la princesa, la artista, la dueña de la casa que nos llamó tanto la atención –si por eso la conocimos– que pedimos permiso para entrar y más tardamos en decirlo que los militares en tocar y pedir que nos abrieran las puertas de par en par para ver mejor lo que ya habíamos entrevisto: cuadros, pinturas, imágenes, ex-votos profanos, algunos pintados sobre piedra, otros sobre madera y tronco, nada del otro mundo, sino precisamente de este mismísimo Delta: palmeras, selva, palafitos, imágenes del río con y sin casas y todo un primor en una salita inmaculada, limpia hasta el heroísmo porque seguro que la escoba y la jerga en esta selva, en medio de lodazales, pantanos y morichales tienen mucho de épico y hay un heroísmo en estar limpio en medio de la jungla. Y eso era, ni más ni menos, lo que la artista les enseñaba a sus pupilas: a estar limpias, a peinarse, a no decir malas palabras, costura, remiendo y algo de cocina –dones del cielo en esta abandonada espesura. La casa de la artista es la única de Curiapo que parece eso, casa, la única limpia, la única poblada, decorada, continente mínimo y vasto de un mundo interior con sus adornos de hojas de caimito endurecidas con goma, sus hongos pintados de colores, sus arreglos de flores hechas con metal y con hojas secas, sus acuarelas pintadas sobre piedra y un olor en el aire a café y a galletas recién hechas. La artista era, a nuestros ojos, la princesa de Curiapo pero ni ella –belleza mustia de unos cincuenta años, morena pálida, peinado japonés con agujas en el chongo– ni su marido –un flaco galgo olfateador de lentes telescópicos que veía con la mayor admiración a su mujer como el perro a su amo– eran ricos ni mucho menos, tal vez un poco por encima de los demás, au-dessus de la mêlée, aunque el tesoro verdadero de aquella pareja de príncipes de los pantanos estaba más bien en su amor a la música, a las formas bellas, a la buena educación, al vestido limpio, porque aquel aseo y aquella cortesía, aquella voluntad de forma parecían más bien cosa de brujería en medio de aquel mundo inestable y viscoso, y no me extrañaría que los vecinos famélicos de Curiapo vieran en Doña María una sacerdotisa límpida y misteriosa, la profeta profesora de un culto no por transparente menos inexplicable. Magia nada irreal. El capitán de la Guarnición se quejaba de que sin luz ni siquiera tenían radio porque los transistores no eran lo bastante potentes para captar las ondas de Tucupita. El profesor Méndez en cambio, tenía radio ¿Cómo lo había logrado? Sencillamente había conectado la antena muerta de su transistor a la instalación muerta de Curiapo y ya con eso le llegaba la algarabía de Radio Tucupita, los mensajes, el río hablado, los coños, los avisos, cuñas y anuncios que la gente paga para que el locutor corra la voz en el aire de que Milagros debe pasar a casa de su tía antes de volver a Pedernales, que Ramsés tuvo un hijo en Winikina, Yadira en Cocuina, si alguien pasa por la isla de Caimán llevando baterías y transistores se le pagarán a buen precio, que los alemanes que llegaron a Vuelta Triste recibieron un aviso en el Banco Latino, que los Waraos de San Carlos llaman a los de Manamito para organizar la luna llena de Pedernales, y así sucesivamente todas las voces a Bolívar por Radio Tucupita los días de sol y lluvia o de lluvia sin sol. (Diario del Delta).

* * *

Al regresar a México, fuimos a visitar a Mutis. Al decirle que había llegado a Curiapo, desmintió enfáticamente haber estado ahí alguna vez: “A ese lugar del carajo sólo lo conozco en el mapa. Sólo a usted se le ocurre haber ido ahí”, y cambió la conversación hacia otros temas. Recordé que en su poema “Cita” decía que nunca estaría en Estambul y que en la foto de la portada del libro figuraba él retratado en Constantinopla, es decir, en Estambul, esa ciudad-puerto bisagra entre Asia y Europa. Releyendo la novela tengo mis dudas sobre la negación de Mutis, quien bautiza con el nombre de “Alción” –ave emblemática de la pureza que hace su nido en el mar, y que simboliza los altos vuelos intelectuales; por ejemplo, en el uso que hace Pedro Henríquez Ureña de ella– al destartalado vapor de la novela de aventuras.

Esas dudas están emparentadas con la pregonada condición apolítica de Álvaro Mutis. El manuscrito de El diario del Gaviero lo encuentra el narrador alojado en un libro incendiario: la encuesta del preboste de París sobre el asesinato de Luis, el duque de Orléans, “el alevoso crimen ordenado por Juan sin Miedo, (1371-1419) Duque de Borgoña”, dice Mutis; crimen que desencadenaría –ya no lo dice él– ni más ni menos que la guerra de 100 años que cambiaría el destino de Europa, y en última instancia, abriría la puerta a los ingleses en Francia y a la llegada de la burguesía mercantil y de la civilización industrial. Es sintomático que sea en ese libro donde se aloje el Diario del gaviero que transcurre a lo largo de 107 días, desde el 15 de marzo hasta el 29 de junio de un año incierto del siglo XX.

En la trama de La nieve del Almirante –como en la de las otras novelas– asoma una truculencia de novela negra y de novela de espionaje, iluminada por relámpagos alusivos que remiten a crímenes e inconfesables manipulaciones que explican al menos en parte los prolongados silencios de El Gaviero, si se tiene en cuenta que es, ante todo, el personaje creado por un hombre profundamente religioso que para salvar su vocación profética y poética debe encubrirla bajo una suntuosa prosodia. De esa hondura religiosa es prenda el epígrafe del poeta belga y católico, místico y naturalista Émile Verhaeren (1855-1916), proveniente de su poema “Los pecadores”. Lo traslado:

Al cumplir solamente lo que debe

Cada pecador peca para sí:

y el primero recoje con las millas que estrecha

Toda la morralla de su miseria

Y el de aquí se lleva aturdidamente

el fondo cenagoso de las enfermedades

y aquel otro abre sus narices

a las desesperanzas que lo amenazan

y este recoge a lo largo de las orillas los detritus

[de su remordimiento.

Émile Verhaeren, “Les Pecheurs”.

En ese poema del belga poeta católico Verhaeren –leído por Mutis en Bélgica– me parece que se aspiran ya las atmósferas de La reseña de los hospitales. “Escribo por asco. Por asco de mí mismo y del mundo que hemos llegado a construir”. Asco y náusea colindan con el vértigo: precisamente del vértigo de la historia salva Álvaro Mutis las fibras de su recuerdo. Esa salvación no es un ex-voto en un museo, sino precisamente un ex-voto en un templo, una figura de intercambio, un signo de una gimnasia de rescate y salvación que Mutis ha buscado practicar en prosa y en verso construyendo con su palabra no sólo o no tanto un mito sino un calendario mítico donde el tesoro y el mapa del tesoro se funden en una sola carta. Esa carta es el abanico de posibilidades complementarias de su obra, una obra desnudada por las ascuas de un mito, el de la poesía, que se parece a la figura de Dionisio durmiendo sobre un tigre –y ese tigre es la historia como demuestra oblicuamente Maqroll, ese consanguíneo del viejo Rimbaud errante en Abisinia o bien las diversas prosas como el memorial dedicado por Mutis a la figura de Pierre Drieu la Rochelle. (Mutis es, por cierto, uno de los raros poseedores en México del prohibido, único y rarísimo libro maldito de Louis Ferdinand Céline: Bagatelles pour un massacre). El mito de Mutis viene de ser un caballero de la Edad Media nacido en América, un gigante que se alimenta de leyendas o más bien de la leyenda, la única leyenda, la del individuo que actúa y mueve la historia: esa letra hecha leyenda es la de César y El Cid, la de Rolando, la de Napoleón, la de Bolívar, la del último estratega, la de La muerte del estratega.

Posted: November 4, 2013 at 3:46 am

Nice post!