Arturo Rivera. Despedirse del veedor de la noche

Ernesto Lumbreras

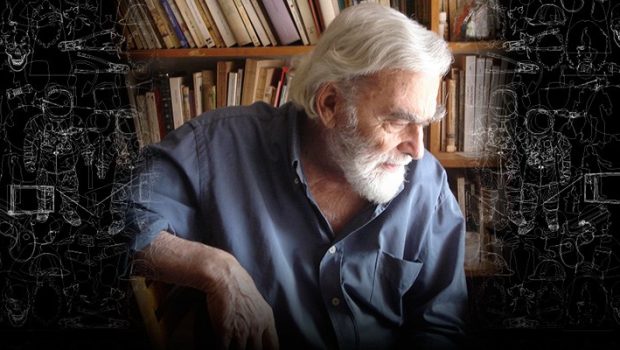

Ayer, a las 13:31, recibí un correo de Arturo Rivera (1945-2020). Unos días antes habíamos conversado telefónicamente pues quería —un deseo de Sherezada— que una obra suya engalanara la portada de De la inminente catástrofe. Seis pintores mexicanos, un libro mío de próxima publicación. Con extrema generosidad y sin tardanza, me envió cinco piezas para escoger la que me llenara el ojo de la vanidad. En esa llamada, nuestra llamada de despedida, me contó que en las últimas semanas batallaba para caminar, que había pasado unos días en Tepoztlán prácticamente mirando por la ventana el paso de la mañana, la tarde y la noche. Me confió, sin demasiada amargura, que no pintaba ni dibujaba desde hacía no sabe cuándo, que leía un poco, que pensaba mucho, que recordaba con mordacidad retazos dichosos de su vida… Antes de colgar me dijo que estaba mejorando su situación locomotriz gracias a una terapia de rehabilitación. Lo escuché de buen ánimo, malicioso, pícaro y jovial. Un frasco de vitaminas, un buen bife y el trato dulce de una enfermera joven y guapa, cavilé al despedirme, seguramente pondrán en circulación al admirado pintor.

En esas coordenadas de vitalidad renaciendo de sus achaques, me tomó desprevenido la noticia de su muerte; no dudo que también a él lo tomó de sorpresa, en efecto, irse así nomás no estaba en sus planes inmediatos, quedaban muchos lienzos por inundar de pesadillas y revelaciones, de andanzas en lo ignoto y lo dionisíaco. Incluso, con un tanto de disponibilidad e inspiración, lo esperaban un par de bodas más, esposas indóciles y bellísimas, cómplices en su afición de caminar por el borde de los desfiladeros. Aunque con las cartas echadas por la “del rubor helado”, la posibilidad de reunirse con su admirado Francisco Toledo, en ese jardín de niebla y música de grillos del más allá, cambia el asunto un poco, quita drama y dolor a su caída final ocurrida en su casa-estudio de la calle Amatlán.

Arturo Rivera vivió su vida con intensidad, locura y concupiscencia. Así también vivió su arte. Si creyera en la reencarnación del genio, aceptaría que el alma de Julio Ruelas (1870-1907) tomó posesión del cuerpo del niño que nacía un 15 de abril de 1945. La obra del zacatecano y la de Rivera hunden sus raíces en el imaginario del romanticismo alemán. Su naturaleza es fáustica, ambos gustaron habitar, con todos sus sentidos, la noche de Walpurgis, pero también, sibaritas hasta la extenuación, la noche de San Juan. Cuando conocí a Arturo Rivera, en algún momento de 1998, ya era una figura de la plástica mexicana. En 1995 había expuesto Bodas del cielo y del infierno en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, muestra que se replicó en el MACO de Monterrey. Ver aquella serie de cuadros me provocó, diré con Álvaro de Campos, “un náusea del espíritu”, un descolocamiento brutal de las razones y certezas sobre las que se rige la vida de los despiertos y de los dormidos. Una vez más, un artista extremo, forzaba también con mecanismos extremos —una técnica del dibujo sublime, una imaginación cruel y desaforada—, varios mitos fundacionales para volcar sobre el confort del presente una violenta carga de imposturas morales.

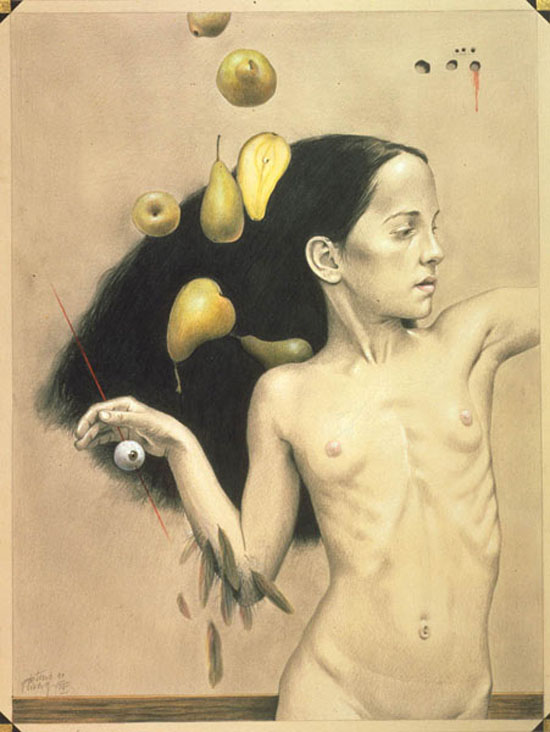

The Sweet Golden Thorn. 1990 ©Arturo Rivera

Por supuesto, el afán de catequista brillaba por su ausencia, como ocurre con los aforismos de William Blake. En todo caso, la voluntad de revelar la extrañeza y el espanto, la compasión y el arrobamientos, cumplen cierta tentativa al abrir el obturador de la experiencia humana para quien, sobrepuesto del primer encuentro —casi siempre inhóspito y angustioso— mira con demora un territorio marcado por pasiones de sufrimiento y destrucción. ¿Quién en su sano juicio quiere asomarse a esa ventana? Después de la exposición referida, Rivera se presentó en el 2000 en el Palacio de Bellas Artes con El rostro de los vivos. Esa muestra la recorrió Rafael Cadenas, durante su primer viaje a México; cuando cambiamos impresiones, el poeta venezolano me habló de Anselm Kiefer a quien admiraba por esa condición de abatimiento espiritual de la humanidad, incluso en la naturaleza misma. Seguro estoy reinterpretando sus palabras, pero anotaba el nombre del artista alemán como una equivalencia emocional e intelectual respecto de lo que observó en la obra de Arturo Rivera en aquel momento. Mención curiosa y profética, la asociación de estos pintores que compartieron premios en la Bienal de Pekín del 2005, el mexicano con aquella pieza que Goya hubiera aprobado con tambores y flautas: Llegando a Nueva York. Hoy se despide uno de los grandes artistas de México. Yo sólo quiero decir, en estas notas precipitadas y sentimentales, gracias pintor, gracias por sus lecciones de tinieblas y de luz en apremiante resurrección.

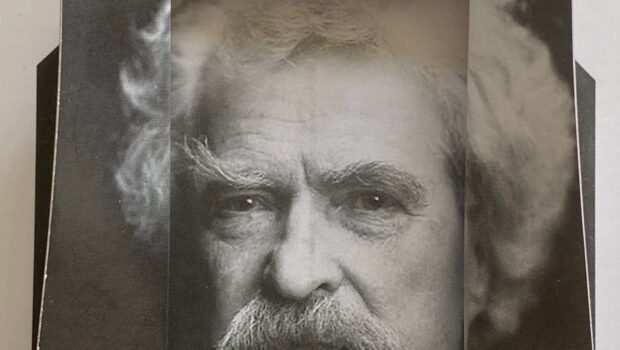

*Imágenes de Arturo Rivera. Portada Septept for a Rodent, 1996

Ernesto Lumbreras (Ahualulco de Mercado, Jalisco, 1966) es poeta y ensayista. Su libro más reciente de poemas es Tabla de restar (UAQ, 2017). Es autor del libro El ojo del fulgor. La pintura de Arturo Rivera (2001) y editor de la antología crítica en dos tomos La zarza rediviva. J.C. Orozco a contraluz (2010). En 2013 apareció Coordenadas de una inminente catástrofe. Cinco pintores mexicanos. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 2004. La editorial Calygramma, con el apoyo del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales (2018) del FONCA, acaba de publicar su ensayo El acueducto infinitesimal. Ramón López Velarde en la Ciudad de México 1912-1921.

Ernesto Lumbreras (Ahualulco de Mercado, Jalisco, 1966) es poeta y ensayista. Su libro más reciente de poemas es Tabla de restar (UAQ, 2017). Es autor del libro El ojo del fulgor. La pintura de Arturo Rivera (2001) y editor de la antología crítica en dos tomos La zarza rediviva. J.C. Orozco a contraluz (2010). En 2013 apareció Coordenadas de una inminente catástrofe. Cinco pintores mexicanos. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 2004. La editorial Calygramma, con el apoyo del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales (2018) del FONCA, acaba de publicar su ensayo El acueducto infinitesimal. Ramón López Velarde en la Ciudad de México 1912-1921.

©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.

Posted: October 29, 2020 at 8:33 pm