Éxtasis

María Quiroga

—Súbase, súbase, jefe. ¿A dónde va?

—Vamos a la iglesia que está en Francisco I. Madero. Porta Coeli, ¿sabes cuál?

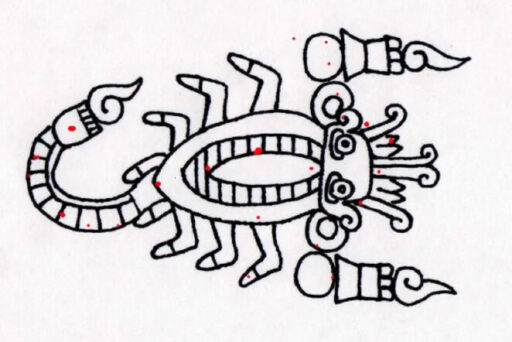

—Sí, ya sé. Donde está el Señor del Veneno.

—Ándale, ahí mero. Vengo con mi señora que ahorita sale de la tienda, y con mi hijo. ¿Sí cabemos?

—Sí, jefe —contestó mientras miraba el cuerpo enclenque de su cliente.

El calor de mayo sobre la Ciudad de México convertía el asfalto en un comal de proporciones infinitas. La ola que abrasaba los cuerpos desde el cielo, caía sobre el pavimento y elevaba su temperatura, generando otra ola de rebote que casi derretía las suelas y cocinaba a fuego lento las pantorrillas de los andantes.

José había llegado tarde a trabajar por estar curándose la cruda. El pago de la manda a San Judas había terminado en una borrachera de buró que duró hasta que su mujer, cansada de soportarlo, terminó por ceder y concederle un rapidín a su marido.

—Ni le echas ganas, Sonia. Siquiera muévete tantito.

—Apúrate antes de que me duerma, mañana tengo que ir a chingarle y tú con tus cosas de borracho —le contestó mientras sostenía las piernas abiertas con hastío y sueño, y volteaba la cabeza hacia el cuadro del Señor de la Misericordia que la miraba con la mano en el corazón.

A José le dio un poco de coraje que Sonia hiciera un gesto de asco. Volteaba la cara para no tener que besarlo. No tomaba en cuenta los tres meses sin beber que pasó con tanto esfuerzo, tal como se lo había prometido a San Judas. Ahora por unos cuantos tragos de aguardiente y ron, Sonia se ponía peor que el santo. Ni que la manda se la hubiera hecho a ella.

Terminó mucho antes de lo que hubiera querido. Ni por un momento se acordó de Sonia después del retorzón corporal mezclado con el mareo. Cayó al lado de su cuerpo como si un rayo le hubiera achicharrado el cerebro.

Ahora el calor del asfalto le calcinaba las piernas y la cruda le cobraba un temblor corporal casi invisible y náuseas.

La señora, a quien esperaban, salió de la tienda y José supo, apenas la vio, que San Judas es un santo rencoroso y de acción inmediata. Ella sola, sin el marido ni el niño, cubriría la totalidad del asiento. Cuando caminaba, con mucho trabajo, la piel desbordada rebotaba una y otra vez. Después, el niño, quizá de unos ocho años, salió agarrado de su mano con la herencia materna abriéndose paso en la biología.

—¿Qué pasó, papi? ¿Conseguiste taxi? —preguntó cariñosa con una voz igual de gorda y sebosa.

—Aquí el amigo se ofreció a llevarnos —le contestó. Y José alcanzó a ver de reojo una ligera risita burlona. Se imaginó la estatua de San Judas haciendo esa mueca. Esa risa pronosticaba lo que iba a suceder y sin duda, el hombre enclenque disfrutaría apoltronado en un rincón del asiento.

—Ah, bueno. A ver, me subo —dijo cuando su corpulencia puso un pie en el peldaño para treparse, y luego puso evidencia sobre la teoría de José de que ella sola abarcaba la superficie total del asiento.

—Ah, no van a caber los tres —se atrevió a apelar con el sudor en la frente.

—Cómo no —contestó impulsiva la mujer con el ceño fruncido y la respiración agitada por el esfuerzo— si no es la primera vez que tomamos un bicitaxi y los tres cabemos perfectamente bien. A ver, ven, papacito, súbete —le dijo al niño y acto seguido, el chamaco de grandes proporciones se trepó y apretó las carnes junto a las de su madre.

José vio cómo las llantas traseras resistían la sobrecarga como si una fuerza milagrosa las dominara.

—Súbete del otro lado, papi —le dijo al marido y su papada, trémula, exhibía de cuando en cuando, una cadenita de oro con un crucifijo diminuto. A José le pasó el pérfido pensamiento de que ese pobre Cristo habría muerto antes asfixiado que por otra cosa.

El hombre se subió al peldaño, las carnes de su vástago y su mujer, se apretaron aún más. Sin saber cómo, en un parpadeo José vio a los tres acomodados en su calandria.

No mames, pensó. Y se arrepintió de haberse emborrachado la noche anterior, de haberle insistido a Sonia, de no haberle hecho caso cuando lo despertó para irse a trabajar, de haberse ido a la birria del mercado en lugar de ir a pedalear para ganar dinero, de haberle contestado a Sonia tan feo cuando ella lo encontró en el mercado metiéndose tremendas cucharadas del caldo de carne con una cerveza.

—No has ido a trabajar y estás aquí curándotela, cabrón. ¿Qué crees que yo te voy a mantener? No sirves para nada.

—Tú tampoco —le contestó con el cuerpo adolorido por el aguardiente del día anterior—, ni que las movieras tan rico.

Sonia hizo una pausa. Rosa, la mujer de la birria escuchó. También el dueño del puesto de verduras de enfrente. Las dos mujeres que esperaban sus cuatro kilos de jitomate, el otro hombre que comía junto a José. Esa pausa, supo José, se podía traducir en el tamaño de la ofensa. Esa pausa en la que se quedó muda, mirándolo como si lo viera por primera vez, le indicó a José algo que no supo descifrar.

—Eres un pendejo —y se dio la media vuelta, evitando el contacto visual con todos sus compañeros del mercado.

Puso las manos en el manubrio arrepintiéndose de esas palabras.

¿Por qué seré tan débil, San Juditas? Ayúdame, rezó mientras su carga terminaba de acomodarse.

—Bueno, vamos —ordenó el cliente desde su esquina.

José puso el pie en el pedal derecho y empujó con ganas para darse una idea de lo que enfrentaba. Si al menos la vía estuviera libre, en cuanto tomara cierta velocidad no sería tan difícil, pero con ese tráfico indomable le esperaba frenar y pedalear cada dos metros. Tuvo que levantarse sobre su extremidad para poder mover el bicitaxi. Eso era castigo del cielo. Seguro. Por lo que le dijo a Sonia. Ahora él tenía que moverse con el cuerpo aturdido y cortado para trasladar unos trescientos kilos de peso humano. Calculó: estaba en la calle Cinco de Mayo, casi enfrente de Bellas Artes, eran cinco cuadras al zócalo, luego rodearlo hasta la mitad, pasar Corregidora y entrar por Madero, casi a media cuadra estaba la iglesia.

Sin tráfico, ese recorrido podría hacerlo en no más de cuatro minutos. Con tránsito pesado y carga, a veces diez o doce. Miró el reloj. Eran casi las dos. Seguro iban a la misa de las dos y media porque esa era la única iglesia del Centro Histórico que las ofrecía tan tarde. La calle rebosaba de andantes y de autos, camiones, motos, vendedores. Cada medio minuto tenía que frenar y volver a empezar con el mismo impulso.

Le pareció que por los poros exudaba el aguardiente y la birria mezclados en un olor que le provocaba más y más náuseas. El abdomen se comprimía en cada pedaleada con un impulso vertical.

Perdóname, Diosito, te juro que ahora sí no vuelvo a tomar. No vuelvo a tomar. En serio. Ahora sí te lo juro. Ayúdame otra vez, San Juditas. Esta vez no serán tres meses, sino un año. Te lo juro. Un año. Neta. Ahora sí. Rezaba y hablaba con los seres celestiales que parecía iban haciéndole algo de peso extra en la parte trasera como castigo.

No mames con esta pinche gente. ¿Pues qué tragan? Esa vieja debe pesar media tonelada y su escuincle otra media tonelada. Cabroncito, debe tragar puros Gansitos y Chetos con Coca Cola. Y ese cabrón de su marido debe venir cagado de la risa, ha de pensar que no lo vi cuando se burló. Bien que sabía lo que me esperaba, se me hace que hasta lo hizo a propósito, infeliz.

En eso estaba cuando se percató de que apenas había pasado tres de las cinco cuadras de Cinco de Mayo y ya le faltaba el aire. El corazón bombeaba desde su pecho con una fuerza y velocidad anormales. Cuando le tocó el semáforo en rojo, vio en la calle perpendicular a Reinaldo, uno de sus compañeros, que pedaleaba ligero llevando a dos gringas flacas y sonrientes en diminutos shorts y que en el instante en que vio la carga de él, no pudo evitar la carcajada.

—¡Échale ganas, carnalito! ¡Tú puedes!

Maldijo su suerte. Maldijo también a Reinaldo que se alejó con su risotada por la calle llena de sombra a la que no llegaba el solo todavía.

Otra vez pensó en Sonia y en su mirada en el mercado. En el tono de su voz cuando le dijo que era un pendejo. En la forma en que se alejó.

Va a estar bien encabronada cuando llegue, pensó mientras trataba de hacer avanzar la carga una vez que encendió el verde. Llegó por fin al Zócalo. En su mente eso era la mitad del camino. En un acto reflejo limpió el sudor de su cara con la manga del hombro. El tráfico en esa zona se incrementaba y había que tener pericia para meter las ruedas entre los autos furibundos, esquivar autobuses y camiones, evitar chocar con motociclistas y peatones que se aventuraban a cruzar por donde vieran un espacio libre, cargados lo mismo con bolsas de mercancía que con bebés, o corriendo con diablitos llenos de cajas o niños en carriola. La calle se abría sin dejar ni un resquicio de sombra. El zócalo, la explanada más grande de la ciudad, alcanzaba ese día los treinta y ocho grados más el calor que irradiaban los autos.

¡Qué pinche calor!, pero esto me pasa por borracho, por estúpido. Es que a veces no puedo, no puedo, Diosito, de veras, no puedo.

En el semáforo se volvió para ver a sus pasajeros. La mujer lo miraba fijo, atenta a las decisiones del conductor, el niño iba pegado al celular con los cachetes rojos y el pelo húmedo de sudor, el hombre observaba el paisaje como si fuera un paseo turístico, con su gorra del América haciéndole sombra. A él se le había olvidado ponerse una. Pensó en detenerse con alguno de los ambulantes para comprarse cualquier cosa que le cubriera el coco que, para ese momento, comenzaba a arderle por el sol.

Justo cuando regresó la mirada, dispuesto a dar la vuelta a la derecha a como diera lugar, vio a Sonia caminando con dos maletas sobre la banqueta del otro lado de la calle. Se había cambiado de ropa.

—¡Eh! ¡Sonia! —gritó.

Sonia giró la cabeza y lo vio con odio. Por despedida le enseñó el dedo mayor de su mano izquierda y luego con esa misma hizo un puño que envió hacia atrás de su cabeza.

—¡Pérate, Sonia! No te vayas —gritó mientras la birria daba una voltereta en su estómago y los antiguos edificios parecían ir y venir. Duró un par de segundos el mareo y parpadeó rápido para recuperarse.

Sonia le gritó desde la acera.

—¡Ahí están tus chingaderas! —y señaló una de las maletas en plena calle.

—¡Avánzale! —gritó su cliente y el auto de atrás le tocó el claxon.

Tuvo que dar vuelta mientras Sonia se alejaba hacia el otro lado, en contrasentido de los autos. A José le agarró la prisa y trató de pedalear más rápido, le pareció ver cruzar a un hombre de túnica blanca. Fue tan rápido que cuando quiso cerciorarse, este había desaparecido. Pensó que era una prueba de Dios, que si llegaba a la iglesia a tiempo para que la mujer y su familia estuvieran en misa, Él le haría el milagro de alcanzar a Sonia. Seguro iba a tomar el autobús para Guadalajara, seguro iba para la casa de su hermana en Tlaquepaque.

Te juro que sí llego, Diosito. Ayúdame, San Judas. Ahora sí dejo de tomar, de veras, te lo juro. ¿Por qué soy tan débil? Ayúdame, virgen Santa. Tengo que llegar. Si logras que la alcance, me juro. Me voy de rodillas a la Basílica, te rezo un rosario diario, pero que no me deje.

Y mientras prometía tantas cosas, las piernas le temblaban con los pedales, la frente le escurría lo mismo que los sobacos. El sol parecía desquitarse con él.

Señor del Veneno, ya una vez te pagué una manda. Hazme el milagro, por favor. No quiero que Sonia se vaya. Si llego a tiempo con esta gente, tú me cumples. Yo sé que tú me cumples.

Metió la máxima velocidad que pudo. Llegó a la segunda esquina donde debía doblar a la izquierda. Se fijó en los autos que ya estaban encarrilados, empujó el pedal y se cambió de carril sin prestar mucha atención. Enseguida escuchó el claxon y el rechinar de las llantas. El auto alcanzó a frenar. A pesar del peso y el volumen de sus pasajeros, los tres sufrieron el chicoteo corporal del frenazo.

—¡Oye, idiota, fíjate que no traes bultos! —gritó la mujer.

—No —contestó José con la birria a punto de salir expulsada—. Traigo elefantes —aseveró con furia volviéndose un momento sin dejar de pedalear. Los edificios nuevamente giraron a su alrededor. Un sudor frío salió por todos sus poros. Le pareció ver a lo lejos a un hombre, esta vez, de túnica verde. Un instante. Pedaleó buscando retomar el control de su transporte y que el aire generado por la velocidad, le refrescara y le ayudara con el mareo y las náuseas. Por eso no vio el autobús en el carril de contrasentido que logró frenar apenas a dos centímetros de él. Él también frenó y vio de frente el ventanal con el iracundo chofer.

—¡Fíjate, pendejo! —le gritó él y todos los pasajeros que sufrieron la fuerza de la inercia.

Estaba a punto de disculparse cuando sintió que la carga se aligeraba. La gorda y su pequeña tribu se bajaron del bicitaxi.

—Eres un animal y no te voy a pagar —le dijo y luego tomó a su hijo de la mano— Vámonos, papito.

Sin más se trepó a la banqueta con el hombre detrás de ellos que ni chistó y siguió caminando como en el parque.

—No, espere, doña. Yo la llevo, yo la llevo.

Vio a San Judas mirándole con decepción en un lugar de nubes algodonadas.

Ay, no, San Juditas. Te juro que sí llego. Tengo que llegar, tengo que llegar y oír la misa para que Sonia no se vaya. Tengo que llegar antes que la pinche gorda para convencerla. Ya casi llegamos, es como si los hubiera traído yo.

Los potentes rayos de sol le daban de frente cuando dio la vuelta en la calle de la iglesia. Las personas que caminaban se volvieron siluetas negras,lo mismo que los edificios. Puso su mano a modo de visera para hacerse algo de sombra mientras la birria, otra vez, daba un salto en su estómago. El temblor de la cruda se intensificó. Llegó a su lengua el sabor revuelto del alcohol y el desayuno a medio digerir. Recordó las palabras que dijo a Sonia la noche anterior y la cara de asco de ella. Ese sabor alcoholizado en su boca fue sin duda lo que le hizo voltear la cara a ella.

Llegó a la iglesia y subió el bicitaxi en la banqueta. Porta Coeli es una iglesia pequeña, pasaba desapercibida en el Centro Histórico de una ciudad acostumbrada a los ostentosos monumentos eclesiásticos. Él solo había entrado una vez. Aquella en que le prometió no volver a beber al Señor del Veneno. Cuando entró vio los grandes murales bizantinos. Ahí estaba Dios Padre, su hijo, los doce apóstoles, la Virgen, ángeles, arcángeles y serafines y media docena de santos mirándolo de frente. Volvió su cara a la derecha, ahí vio a Dios en una nube, mirándolo con reprobación.

Llegue a la iglesia, Diosito, llegué a la iglesia. Aquí estoy…

—Pero no cumpliste, José, no cumpliste —le contestó el todopoderoso desde algún lugar.

No fue mi culpa, Diosito. Ella se bajó porque quiso, de veras.

—No sabes cumplir tus promesas, José.

Estaba en medio de su explicación cuando llegó la mujer obesa con su familia. Caminó junto a él que estaba hincado en una de las bancas traseras. Ella se detuvo un momento creando un tapón en el pasillo que era bastante angosto, y le echó una mirada de odio.

—Nomás porque estoy en la casa de Dios, no te digo lo que mereces. Y ni creas que te voy a pagar un centavo.

Y levantó la cabeza para seguir su camino, dejando ver un instante el crucifijo de oro, ahogado en la papada gelatinosa.

—Pero si me salvas, José. Si me salvas de morir asfixiado, tal vez te devuelva a Sonia.

José no lo pensó dos veces y justo cuando comenzaba la misa, con todos los devotos de pie, José avanzó decidido para salvar a Cristo, para dejar de beber, para recuperar a su mujer. Esta manda la iba a cumplir o se dejaba de llamar José.

María Quiroga es escritora, comunicadora e ingeniero químico. En México encabezó el proyecto Andamos Leyendo de promoción de la lectura y la escritura en las escuelas y centros culturales. Participó en la antología poética Poemas de Cinco Países, y en la de cuentos BidiBidiBomBom diez y cinco writers en torno a Selena. Ha sido seleccionada para la antología de Cuentos de la Ciudad de Houston donde reside ahora mientras enseña y escribe. En breve publicará en formato audio textos sobre El amor en los tiempos del Coronavirus. Su Twitter es @mariaquirogab

María Quiroga es escritora, comunicadora e ingeniero químico. En México encabezó el proyecto Andamos Leyendo de promoción de la lectura y la escritura en las escuelas y centros culturales. Participó en la antología poética Poemas de Cinco Países, y en la de cuentos BidiBidiBomBom diez y cinco writers en torno a Selena. Ha sido seleccionada para la antología de Cuentos de la Ciudad de Houston donde reside ahora mientras enseña y escribe. En breve publicará en formato audio textos sobre El amor en los tiempos del Coronavirus. Su Twitter es @mariaquirogab

©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.

Posted: April 1, 2021 at 8:13 pm

La sabrosa descripción de la cotidianidad en un divertido viaje, que va de la ficción a la más cruda realidad, provocan deseo de acompañar a José por su recuperación celestial.

Muchas felicidades y gracias por este breve cuento.