Entre el juego del lenguaje de Wittgenstein y la cultura del sufrimiento

Ricardo López Si

|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

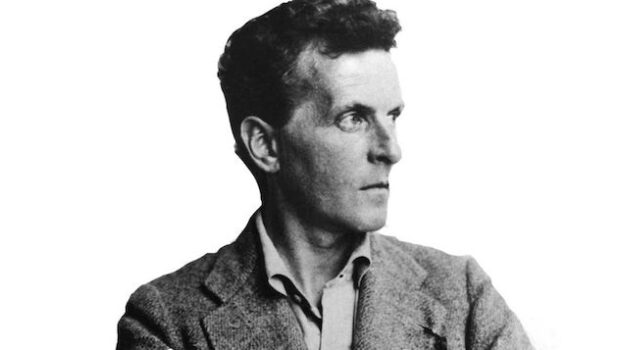

Fernando Escalante, quizá el intelectual más clarividente de su generación, estuvo de visita en México para reunirse con algunos de sus alumnos del Colegio de México y reflexionar en torno a la obra del filósofo, matemático y lingüista austriaco Ludwig Wittgenstein. Gracias a la generosa invitación del internacionalista e historiador de Rusia, Rainer Matos Franco, me infiltré en un grupo privado reunido en el círculo de Chimalistac, al sur de la ciudad de México.

Fue, dicho sea de paso, mi primera aproximación con el Fernando Escalante catedrático, puesto que mis únicas interacciones previas habían tenido lugar con el articulista, el analista político y el editor. A Escalante comencé a tomarle el pulso por recomendación de Rafael Pérez Gay, cuando, tras entrevistarlo en las oficinas de Cal y Arena en la colonia Condesa, me obsequió un par de ejemplares de Así empezó todo. Los orígenes del neoliberalismo, Si persisten las molestias (Noticias de algunos casos de ceguera ilustrada) y El Principito, o sea oficio de políticos. «Llévate estos tres», me dijo. Desde entonces me convertí en incondicional suyo en prensa escrita, a través de sus agudísimas reflexiones interdisciplinarias como columnista en Milenio y ensayista en Nexos.

Mentiría si dijera que no me sentí intimidado por la atmósfera que envolvía mi debut como oyente en una de sus cátedras. De Wittgenstein solo controlaba dos cosas: su rol como promotor del «giro lingüístico» y ese legendario aforismo tan citado: «Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo». Quizá lo que más me causó conmoción fue descubrir la ambivalente relación entre Wittgenstein y Bertrand Russell, seguramente los dos filósofos más decisivos del siglo XX. El primero pasó de ser discípulo del segundo en Cambridge a convertirse en colega y, más tarde, puede que en algo parecido a una sombra alargada.

No sobra decir que la obra de Wittgenstein, como todo pensador fundamental, no es de carácter lineal. Por eso me resultó tan reconfortante que Escalante reparara en los matices y las contradicciones del filósofo, que pasó de concebir como teniente del ejército austrohúngaro y posteriormente como prisionero de guerra el Tractatus Logico-Philosophicus, buque insignia del positivismo lógico, a desmontarlo con el «juego del lenguaje» y la aparición tardía de Los cuadernos azul y marrón. Y, sobre todo, que recurriera a la literatura para trazar paralelismos. Para reforzar aquello que decía Wittgenstein en torno a que el lenguaje nos revela tal y como el mundo es habitado y que el sentido no está en la palabra sino en el uso, salió a cuento aquel poema de Borges, titulado «El golem». Si (como afirma el griego en el Cratilo) / el nombre es arquetipo de la cosa / en las letras de ‘rosa’ está la rosa / y todo el Nilo en la palabra ‘Nilo’.

La cátedra, además, sirvió como preámbulo para la presentación de su libro en la tienda de antigüedades y coleccionismo futbolero Es de Época, días después. La velada, a la que repetimos varios de los devotos que estuvimos en clase, tenía como propósito hablar sobre La mirada de Dios. Estudio sobre la cultura del sufrimiento, una reedición del título que vio la luz hace dos décadas bajo el cobijo de Ediciones Paidós y que, en esta ocasión, sirvió de catalizador para el surgimiento de una nueva editorial independiente: El regreso del bisonte, capitaneada por Antonio Álvarez Prieto.

En el libro, Escalante parte del supuesto que hay dos modos de interpretar el sufrimiento: un modo trágico, que «consiste en suponer que el infortunio resulta de la caprichosa voluntad de los dioses o el destino», y un modo mesiánico, «donde el sufrimiento es inseparable de la justicia» y, por consecuencia, se rige bajo un orden moral. El autor asume que su aproximación no ofrece una explicación causal de las actuales representaciones del sufrimiento, «pero sí puede mostrar la lógica de sus variaciones». Y es precisamente la riqueza en torno a la lógica de sus variaciones donde se cimenta la importancia de una obra que transita de Rousseau y ese dramatismo que nos parece tan cercano a Dostoievski, a través del alegato contra dios y el cuestionamiento melodramático de Ivan hacia Aliosha en Los hermanos Karamazov.

Desde luego que la charla en torno al libro desembocó en cómo, con la visibilidad que han adquirido las guerras, invasiones y desastres naturales, el sufrimiento se ha convertido en uno de los ejes rectores de las discusiones políticas, jurídicas y filosóficas contemporáneas. Esto supone pensar, irremediablemente, en tres cosas: la sensación de pensar que todas esas desgracias podrían ser evitables; que, de alguna manera, todo ese dolor nos concierne a todos; y que el sufrimiento requiere de compensación.

Hacia el final de la presentación, sin saber que en los días subsecuentes detonarían una serie de protestas masivas en las principales universidades estadounidenses motivadas por la salvaje incursión del ejército de Israel en Palestina, embebido en pesimismo, hablé con él sobre el rol de las instituciones educativas respecto al hecho de si tenían o no armas para librar una batalla digna como espacios de reflexión o se abandonarían al pulso de la agenda mediática y política. «Yo soy más optimista que tú en el sentido de que tengo perfectamente claro que ahí hay una batalla perdida», me respondió con esa habitual y fina capa de ironía que le caracteriza.

Ricardo López Si es coautor de la revista literaria La Marrakech de Juan Goytisolo y el libro de relatos Viaje a la Madre Tierra. Columnista en el diario ContraRéplica y editor de la revista Purgante. Estudió una maestría en Periodismo de Viajes en la Universidad Autónoma de Barcelona y formó parte de la expedición Tahina-Can Irán 2019. Su twitter es @Ricardo_LoSi

Ricardo López Si es coautor de la revista literaria La Marrakech de Juan Goytisolo y el libro de relatos Viaje a la Madre Tierra. Columnista en el diario ContraRéplica y editor de la revista Purgante. Estudió una maestría en Periodismo de Viajes en la Universidad Autónoma de Barcelona y formó parte de la expedición Tahina-Can Irán 2019. Su twitter es @Ricardo_LoSi

©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.

Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad.

Posted: May 19, 2024 at 10:37 am

![[Wasps]](https://literalmagazine.com/assets/23501100259_5c25d0d0a9_k-e1511412518269-620x350.jpg)