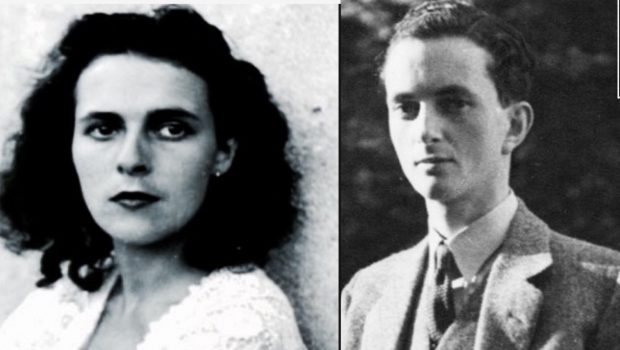

Leonora y Edward

Tanya Huntington

Los motivos para vivir en el extranjero son, si no infinitos, infinitamente variables dentro del selecto gremio de los creadores —uno que se jacta de definirse más por las libertades que toma que por las restricciones que obedece. La lógica es la siguiente: para evitar limitarse a puros lugares comunes en las artes, hace falta buscar lugares fuera de lo común, apartados de todo lo conocido.

Incluso se podría afirmar que los artistas tenemos la obligación de ser diferentes, excepcionales. Pero ¿qué tan fácil es lograrlo? Adoptar un rasgo excéntrico —como los famosos bigotes de Dalí— corre el riesgo de reafirmar, a fin de cuentas, nuestro origen —como aquellos hiperbólicos mostachos, en efecto, reafirmaban la hispanidad de su portador. Porque a fin de cuentas somos más parecidos a los camaleones de lo que quisiéramos pensar. Reproducimos sin esfuerzo, pero también sin mayor acto de voluntad, las apariencias adecuadas para nuestra identidad heredada; nos amoldamos a las características de nuestro medio ambiente sin darnos cuenta cabalmente del ejercicio. Lo que nos parece exagerado desde adentro, se percibe desde fuera como ad hoc. Por ejemplo, la moda punk que adopté a lo largo de varios años de juventud que me parecía en aquel entonces un gesto tan contracultural —completo: con esmalte de uñas negro, delineador pesado, pelo erizado con espray, pantalones a cuadros, botas con puntera de acero y cigarros sin filtro— era inequívocamente el producto de una juventud atrapada en los suburbios de una gran capital de Occidente. Cuando me mudé a México, no es que haya superado esa fase, más bien ya no era necesario adoptar accesorios llamativos para sentirme diferente. Cambiar radicalmente de contexto geográfico y, por lo tanto, sociocultural es tal vez la mejor manera de frenar ese impulso inconsciente e incesante de mimetizarnos a nuestras circunstancias.

Atrevernos a ser extranjeros nos permite cerciorarnos, cuando menos, de la medida en que no solo nuestra apariencia, sino nuestra obra consiste meramente en una imitación mecánica de los demás, una especie de camuflaje social que ejercemos incluso los que deseamos evitar ser conformistas, o peor aún, doblegados a un sistema heredado que contiene aspectos que varían desde lo socioeconómico (es sumamente difícil cambiar de clase social), lo psicológico (la necesidad de cumplir con lo que se espera de uno dentro del seno familiar o del círculo profesional), o lo cultural (cuál es el papel asignado que nos toca, desde el idioma en que debemos escribir hasta el tipo de arte que estamos autorizados a realizar dentro de nuestro canon). ¿Hasta qué punto la realización de nuestros sueños depende de la idea colectiva que nos rodea sobre cómo reproducir el estilo de vida no solo de los abogados o médicos, sino de los poetas o pintores, y qué tanto de nuestra vocación representa realmente la construcción individual y particular que nos proponemos a la hora de identificarnos como creadores? ¿Ser bohemio, por ejemplo, significa ser libre? ¿O es tan solo otra etiqueta más, otra figura dentro del mismo juego de lotería? Esa concepción heredada de “cómo debemos ser” inevitablemente nos restringe de ejercer plenamente el propósito doble que nos encomienda Ovidio, el de imitatio e inventatio: es decir, nos posibilita imitar el pasado, mas no inventar el futuro.

Varios movimientos artísticos internacionales de vanguardia se han dedicado a erradicar esos problemas de manera bastante directa, por no decir brutal, con tal de lograr cambios no solo estéticos y de praxis, sino también de aproximación y de modus vivendi. Quizás el surrealismo fue el más atrevido de ellos debido a su enfoque en el mundo onírico, que nos imparte mientras dormimos la lección de que todos somos extranjeros por antonomasia dentro de nuestro propio subconsciente. Mientras soñamos, nos enajenamos, aunque ese extraño no lugar sea nuestra creación personal. En cuanto a la problemática que acabo de describir, los surrealistas, entre otros, percibían así la camisa de fuerza de la cual el arte luchaba para liberarse desde el plano del inconsciente, que se expresa tantas veces a través de los sueños o su versión despierta: la locura. En ese sentido, viajar se percibía como una estrategia útil dentro de esta vanguardia: cuando nada de lo que vemos se registra como normal, puede calificar para fines estéticos como irreal. Viajar rompe con todo lo que percibimos como ordinario, como lógico. No sabemos interpretar los signos de otras culturas, carecemos del código aprendido a lo largo de la infancia. Lo que es perfectamente común y corriente para la gente local resulta extraño e inexplicable para el extranjero. Después de todo, ¿quién no ha visto, mientras viaja, retablos equivalentes al encuentro fortuito de una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de disección, para emplear la famosa imagen de Lautréamont que André Breton cita en su Manifiesto surrealista?

De allí que me parece digno de consideración la relación entre dos figuras elementales del surrealismo, Leonora Carrington y Edward James, con México al centro del tríptico como un improbable destino mutuo, como si fuera el Jardín de las Delicias en la obra de El Bosco, un artista que ambos admiraban. Me asomé al tema en calidad de traductora y correctora de estilo, al trabajar con el magnífico compendio de ensayos escritos para el catálogo que acompañó la gran exhibición dedicada a Leonora Carrington que tuvo lugar en el Museo de Arte Moderno el año pasado en la Ciudad de México para celebrar el centenario de la artista. Dentro de esos ensayos, el nombre de Edward James aparecía y reaparecía en calidad de mecenas y amigo personal de la creadora. Edward era una figura que me había llamado la atención desde que realicé otro proyecto de traducción hace años de un breve ensayo de Xavier Guzmán Urbiola sobre Las Pozas, el proyecto abierto de arquitectura surrealista que realizó cerca de Xilitla en el estado de San Luis Potosí. En esta ocasión, al trazar las trayectorias de Leonora y Edward, me resultó curioso notar cómo sus semejanzas los dispararon hacia destinos diferentes, para luego terminar conectándolos. Después de nacer a unos 400 kilómetros de distancia —ella hacia el norte de la isla británica en Clayton Green, él hacia el sur en West Dean— tuvieron que atravesar un océano para coincidir en otro continente.

Vaya casualidad.

Tomando en cuenta la escala global, el punto de partida para Leonora y Edward es casi idéntico. En cuanto a las semejanzas a las que he aludido, ambos nacieron como miembros de la aristocracia inglesa, ni más ni menos, aunque Edward llevaba ciertas ventajas: una fortuna mayor y el privilegio invencible de ser no solo hombre sino heredero (a diferencia de sus cuatro hermanas mayores). Los dos padecían madres, cuando menos, indiferentes, y cuando mucho, frías. Alegaban que sus nanas eran su fuente de maternidad “cómoda y suave”.[1] Los dos eran surrealistas y los dos se enorgullecían de ser excéntricos: otra vez, esa palabra tan afín a esta vanguardia particular. Pero, ¿qué significa ser excéntrico? Lo contrario, supongo, que ser concéntrico: buscar escaparse de la circunstancia agobiante de ser uno mismo.

Mucho se ha escrito del tema de las herencias dentro de la aristocracia británica; forman el gozne de tramas que varían desde las novelas de Austen hasta el guion de Downtown Abbey. Vale la pena tomar prestado de allí para reflexionar acerca del impacto psicológico que habrá tenido en Leonora nacer y crecer como mujer dentro de un rango social que era prestado; es decir, si no lograba ganar como debutante la rifa del matrimonio, se iba a disipar como una ilusión su entorno, la base sobre lo cual se construyeron sus años formativos. Es decir, para Leonora, lo que estaba en juego era el medio ambiente que le había tocado, y que rechazaba enérgicamente desde sus primeros cuentos (La debutante) y cuadros (The Inn of the Dawn Horse). Aunque tanto Leonora como Edward buscaban lo auténtico y querían derrocar la hipocresía —porque, como Edward diría años después, “la verdad era de muy mal gusto” en la época edwardiana en que nació, y la sociedad, construida “sobre una mentira”—[2] para poder llegar a otro contexto, estos dos artistas debían primero borrarse a ellos mismos o, mejor dicho, a todas esas partes de ellos mismos que estorbaban a la creación y la libertad. Y ciertamente, a Leonora le estorbaban más esos elementos que a Edward. Para poder vivir como artista, ella tuvo que renunciar a todos los privilegios asociados con su origen acaudalado. Y cuando llegó el momento de hacerlo, fue maravillosamente contundente. Su padre le dio un ultimátum de que renunciara a tener a Max Ernst como amante y que regresara a Clayton Green, o le cortaría la herencia, dejándola sin un centavo. Ella no titubeó en ser quien cortaba primero: se fugó con Ernst a París en 1937, y nunca volvió a ver a su progenitor. Esta decisión implicaría muchas penurias a lo largo de su larga vida, pero jamás se arrepintió de haberla tomado.

El surrealismo fue para Leonora herramienta de libertad; para Edward, una indulgencia gozosa cuando se conocieron en Londres. Afortunadamente para ella, el mecenazgo de Edward con este movimiento sería fundamental, tanto para su trayectoria como para figuras como Salvador Dalí, justamente. Aun después de la Segunda Guerra Mundial y sus estragos, los dos seguían fascinados con la magia como respuesta a los excesos de la razón, vistos como responsables de los dos enfrentamientos globales y sus estragos. Los dos tenían la impresión de que no fueron entrenados para ser surrealistas, sino que habían nacido así. Eran personas que, como dice Edward en el documental, vivían más “cerca del inconsciente”, para que lo “ilógico se vuelva lógico” y “más vívido que la vida, en la manera en que los sueños pueden ser más vívidos que la realidad actual”. Ambos harían mucho hincapié como adultos en la imaginación infantil que lograron de alguna manera conservar.

Coinciden nuevamente en México, el país que recibe a Leonora como refugiada y a Edward como benefactor. Seguirían su avenencias y desavenencias, reflejadas a través de una larga y tupida correspondencia. Mientras ella desde su casa en la Roma mezclaba ingredientes para recetas inventadas con la esperanza de que resultaran como hechizos con propiedades mágicas, él supervisaba la mezcla de concreto y agregado de colores en Las Pozas para crear umbrales místicos. Los parámetros para una figura de la talla de Edward sobre cómo debía vivir eran férreos: quiso salirse de esa jaula, así que construyó una jaula abierta en la selva de San Luis Potosí. Dice el hermoso libro dedicado a su habitación interminable[3] que era inmune al horror vacui. Quizás amor vacui sería una buena manera de describir lo que estos dos extranjeros encontraron aquí. No porque se hayan llegado a sentir en casa sino porque México era una casa que continuamente les infundiría la inquietud, tan esencial para su arte.

Notas

[1] Así define Edward James a la suya en el documental The Secret Life of Edward James, dirigido por George Melly para la BBC en 1975. [2] Ibid. Los rumores que rondarían su infancia incluían la de que su madre era amante y él, hijo bastardo del rey, cuando en realidad, según él afirma en el documental de Melly, ella era hija ilegítima del rey, y por eso su Majestad pasaba temporadas tan largas en West End. [3] Guzmán Urbiola, Xavier y Jaime Moreno Villarreal, con fotografías de Ricardo Kirchner y Jorge Vértiz. La habitación interminable, UAM Xochimilco, Ciudad de México, 1986.

Tanya Huntington is the author of Martín Luis Guzmán: Entre el águila y la serpiente, A Dozen Sonnets for Different Lovers, and Return. Her most recent book is Solastalgia (Almadía / UAA, 2018). She is Managing Editor of Literal. Her Twitter is @Tanya Huntington

Tanya Huntington is the author of Martín Luis Guzmán: Entre el águila y la serpiente, A Dozen Sonnets for Different Lovers, and Return. Her most recent book is Solastalgia (Almadía / UAA, 2018). She is Managing Editor of Literal. Her Twitter is @Tanya Huntington

©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.

Posted: May 5, 2019 at 10:39 pm