Vida de mis libros III: cementerio marino

Edgardo Bermejo Mora

|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

“El mar. Ámbito exacto,

allí acaba, aquí empieza.”

Pedro Salinas, Los mares

1.

Entre las cosas que les suceden a mis libros hay una historia marinera. Con 24 años de edad crucé el océano Atlántico a bordo de un buque de carga. Fue la gran travesía de mi vida. La aventura que a finales del siglo XX casi nadie, que no fuera marino mercante, podría contar.

Conmigo a bordo, una mañana fría y brumosa de febrero de 1993 zarpó del puerto tamaulipeco de Altamira rumbo a las costas europeas el carguero mexicano Tuxpan. Tenía como destino tres puertos del Mediterráneo: Livorno, Barcelona y Valencia. Con su capacidad de carga al límite -cuatro mil contenedores con todo tipo de mercancías, incluidos dos centenares de automóviles armados en la Volkswagen de Puebla- se movía tan lento que lo primero que debí modificar apenas comenzada la travesía fue mi relación con el tiempo.

.

En el mar las horas se ralentizan y adquieren otra dimensión, un ritmo continuo y pausado que se mece al compás adormecido del oleaje cuando la mar está en calma, o se crispan en un sólo y prolongado aullido del viento en la tormenta, y la nave coquetea con la zozobra como un barco de papel, y las horas se reducen al instante eterno de la incertidumbre. Mucho más lo primero que lo segundo, el tiempo marinero y altamar son dos formas de la monotonía y la vastedad a las que en modo alguno estaba acostumbrado. Por algo el portugués Camões -hijo de una patria marinera- cinco siglos atrás le dedicó al mar este verso:

Mas mientras este tiempo pasa lento

y reinas, pues los pueblos te desean

dame licencia a nuevo atrevimiento

para que tuyos mis versos sean.

Dos horas después de zarpar aún se veía a lo lejos la línea costera. Comprendí entonces que mis horas se acumularían en días, y mis días en semanas, hasta completar los 10 mil kilómetros que nos separaban del puerto italiano. Si agregamos tres paradas técnicas de un par de días cada una: en Houston, Texas; en Mobile, Alabama; y en las Islas Azores, pertenecientes a Portugal, cuando finalmente desembarqué en Valencia habían pasado 40 días, de los cuales 28 fueron los que le tomó al Tuxpan atravesar un océano.

Viajé gratis. Un polizón con trato preferencial, tres alimentos al día, camarote individual con baño y ducha propia, y vista al mar a través de un ojo de buey desde el quinto piso del castillo de proa. Todo ello gracias a que el padre de un amigo era por ese entonces el director general de la compañía naviera más grande del país.

A cambio debí realizar algunas labores menores. Limpiar ventanas, pelar verduras, y especialmente retocar los letreros y guías de la cubierta corroídos por la sal y por el viento, para lo cual me proporcionaron, además de un casco y un chaleco salvavidas, un juego de brochas y pinceles, un bote de pintura amarilla, estopa, aguarrás y una plantilla Gioser con el alfabeto en mayúsculas.

“Es lo más sencillo que puedo encargarte”, me dijo en inglés el capitán del barco, un marino indio, delgadísimo, de piel tostada y un impecable uniforme blanco con la divisa de su grado bordada en las palas elegantes de una camisa de manga corta. “Además, dices que eres escritor ¿cierto? Ya ves, tu destino está en las letras”. Sonrió como para subrayar que era una broma, y me dejó ver una dentadura perfecta y tan blanca como su ropa. Todo él era en blanco y negro, salvo las franjas doradas de las palas de capitán sobre los hombros de la camisa.

Ranjit, así se llamaba, y la mayoría de los oficiales de la embarcación, provenían de las zonas costeras de la India. Casi todos graduados en la Anglo Eastern Maritime Academy de Mumbay, tenían la disciplina, las habilidades, la discreción y la cortesía de quienes heredaron de los británicos no sólo la flema en el trato, sino la sabiduría marinera que demandó hacer del mar el territorio de un vasto imperio.

20 oficiales de la India, 50 marineros de Filipinas, y un convidado de piedra. Si bien con horarios más o menos estrictos y tres turnos por jornada, había que mover y dirigir al monstruo las 24 horas del día, los siete días de la semana, hasta alcanzar el siguiente puerto. No existían para ninguno de ellos los fines de semana. Conforme nos adentrábamos en el Atlántico la noción de los días se diluía sin remedio. Al mar le importa un bledo si es martes o domingo.

Náufragos de una isla en movimiento, cuya eslora de proa a popa superaba los 250 metros -más de dos canchas de futbol-, aquello era una pequeña Babel flotante donde se hablaba tagalo, inglés, hindi, bengalí, tamil, bahasa, árabe y sólo yo español. Era también un cuadro victoriano de la desigualdad social:

De un lado, a estribor, los oficiales haciendo las veces de sus ex colonizadores. Mesero de frac en el comedor de manteles largos, donde se servía whisky o ron en las rocas para la cena, y la mejor comida india que jamás he vuelto a probar. Aun ahora, cuando percibo un olor a curry, me proyecto irremediablemente al comedor de oficiales donde se conversaba poco, casi siempre en voz baja, y yo tenía reservado un lugar. En La balada del viejo marinero, Coleridge prefiguró la escena de todas las noches en la cena de gala del Tuxpan:

Cayó la brisa, las velas cayeron;

no podía ser más triste;

hablamos solo para romper

el silencio del mar.

Del otro, a babor, el comedor de los filipinos. Ahí todo era bullicio, pullas, carcajadas y güirigüiri. Estaba fragmentado en mesas rectangulares de plástico fijadas al suelo -como todo lo demás en la embarcación-. A diferencia del otro, había que formarse con charola y plato para recibir el rancho en el que dominaban el cerdo, las papas, el arroz al vapor, y los aromas viscerales. Se preparaba también un menú halal para quienes profesaban el islam: algunos marinos de Mindanao y un par de indonesios de la isla de Java, que eran además parte del equipo de la cocina. Con ellos ahí, los de Mindanao se aseguraban que no les dieran gato por liebre.

El castillo de la proa era una torre de seis pisos que se elevaba desde la cubierta hasta el puente de mando, y descendía otros dos niveles en una suerte de sótano. En uno de esos dos pisos, por debajo de la línea de flotación y sin luz natural, se encontraban los dormitorios de la tripulación; cuatro marinos por camarote, con un par de literas en cada uno, y una zona de baños y regaderas para todos.

Un nivel más abajo comenzaba el infierno: la sala de máquinas. Más que una sala, una gruta gigantesca y profundísima donde una bobina pantagruélica movida a Diesel hacia girar la hélice que nos impulsaba dejando a su paso una estela formidable. Otra sección entera la ocupaban la planta de luz, otra la de tratamiento del agua, en otra más se ubicaban los tanques del combustible, en un laberinto de cables, botones, manivelas, máquinaría, tuberías, fierros, túneles, pasadizos, esclusas y escaleras de patés.

No era posible escuchar la voz humana así fuera gritando al oído, ahí todo debía tratarse a señas. Era obligatorio el uso de audífonos especialmente diseñados para proteger los oídos. Shankar, un ingeniero mecánico de barba cerrada y ojos bellísimos nacido en el Punjab medio siglo atrás, y graduado en una universidad de Liverpool, era el jefe de máquinas y segundo en rango de la tripulación. Despachaba en una pequeña oficina recubierta con triple capa de vidrio en las entrañas más profundas del carguero, desde donde se comunicaba con el puente de mando, y daba órdenes a una cuadrilla de mecánicos y obreros. Por el día vestía un overol naranja pringado de grasa y mugre, pero cada noche se sentaba a la cena, a la derecha del capitán, con su inmaculado uniforme de oficial de la marina mercante.

El resto del barco, casi la mitad de su peso total y un 80 por ciento de la superficie ocupada, estaba destinado a los contenedores, tanto en el interior como en la superficie de la nave, que es donde yo me movía para cumplir la encomienda de pintor de brocha delgada. Difícil entender cómo con toda esa carga nuestro leviatán de acero podía mantenerse a flote y cruzar el planeta.

Ya era bien entrado marzo cuando finalmente desembarqué en Valencia. En el trayecto observé los mismos cielos y las mismas aguas que vieran Colón, Cortés y otros viajeros. Me beneficié, como ellos, de la corriente cálida del Golfo de México para llegar a buen puerto. Cuarenta días después de haberme embarcado me había convertido en un personaje más de un enorme teatro oceánico por el que habían transcurrido cinco siglos de historia.

Con esa sensación grata de haber realizado algo que nunca imaginé que podría ocurrir toqué suelo en España. De aquí, pensé, alguna vez salió alguien de apellido Bermejo, o Mora, que en México plantó la semilla de un árbol de una de cuyas ramas era yo apenas una hoja. Al bajar del barco ya era otro: mi propio mito del eterno retorno.

2.

Con el dinero que me ahorré del transporte pude viajar mochila al hombro por España y otros países de Europa en los meses siguientes. Desde que supe que me admitirían en el barco decidí que, además de ropa, una bolsa de dormir y lo más elemental para viajar, necesitaría algunas lecturas. Seleccioné entonces mi literatura del mar con todo esmero: una caja de cartón con los 14 títulos que serían mis compañeros de viaje:

El corazón de las Tinieblas y Lord Jim de Joseph Conrad; el Moby Dick de Melville; La isla del tesoro, de Stevenson; La Odisea de Homero; 20000 leguas de viaje submarino de Verne; la Narración de Arthur Gordon Pym de Poe; Los Viajes de Simbad, en la traducción de Vicente Blasco Ibáñez; Kanikosen de Takiji Kobayashi; el Sandokán de Salgari; La rima del anciano marinero de Coleridge; los versos del Marinero en Tierra de Alberti; los Capitanes Intrépidos de Kyplling; y La última escala del Tramp Steamer de Álvaro Mutis, en la edición de El Equilibrista. (Si los recuerdo con precisión es porque los anoté en un cuaderno de viaje, cuyo reciente hallazgo ha permitido este relato).

Agoté la mayor parte de mis lecturas en el trayecto a Europa. Fueron jornadas incansables de literatura marinera. Cuando pude al cabo de unos días reponerme de los efectos brutales del mareo, leía a toda hora mientras cruzaba el Océano Atlántico. No terminaba de creérmelo. Mi jornada laboral se limitaba a cuatro horas por la mañana, y el resto del tiempo -todo el tiempo del mundo- era para mí y mis autores.

No sólo leía. Recargado en el barandal de la cubierta por horas, más abrumado que abstraído por la inmensidad del paisaje, contemplaba el transcurrir incesante del mar como si me hubieran hipnotizado. “Quien lo mira lo ve por vez primera, siempre”, escribió Borges, “con el asombro que las cosas elementales dejan”.

A bordo del Tuxpan, mientras “partíamos el lomo de los mares”, comprendí la vastedad de un planeta que flota en “la bandeja azul del océano” –los dos versos son de Alberti–. Contemplé la profunda soledad del mar. Asistí a las noches más estrelladas que nunca más he vuelto a ver. Escuché la música distante de las ballenas y las carcajadas de los delfines. Me intimidé a cada tormenta que superamos. Cuando zarpamos de Altamira, mucho antes que DiCaprio en Titanic, me arrimé a la proa de la embarcación para abrir los brazos y respirar el aire salado de la libertad infinita. Ese momento resume mi juventud.

Al llegar a Valencia sabía que era imposible continuar el viaje por tierra con mi caja de libros a cuestas. Entonces le encomendé al capitán mis libros. Un año después, cuando hice el tornaviaje desde Valencia con destino a Veracruz, mi caja de libros seguía ahí, pero no Ranjit, ni Shankar, ni los filipinos.

La tripulación para el viaje de regreso la conformaban únicamente mexicanos. El nuevo capitán era un veracruzano regordete, sabio y lépero que acumulaba en su expediente más millas náuticas que Simbad, le daba por jugar al dominó o a las cartas, y fumaba a toda hora delicados sin filtro. De manera inexplicable no apunté su nombre en mi libreta y no he logrado recordarlo, como si recuerdo en cambio la gallardía con la que le vi una noche ponerse al frente de la nave, y salir a flote de la peor de todas las tormentas que el azar nos deparó en aguas del mar Caribe.

“Hijoesuputamadre” profería con una mano en el timón y la otra en el cigarro cada vez que una ola gigante reventaba en un costado o chocaba de frente con nosotros. Nos mecíamos de tal modo que parecía que el mar terminaría por voltearnos. Cuando el barco recuperaba por un momento el equilibrio, entonces daba tumbos y se sacudía cada vez que la proa rebasaba la cresta de las olas y el resto de la embarcación impactaba con todo su peso en el valle profundo que se forma entre una ola y la siguiente. Fumaba, blasfemaba, pero, sobre todo, gobernaba la nave como quien domeña a un potro salvaje: con paciencia, seguridad y un infinito amor por su oficio.

Salvo cuando había mal tiempo, el capitán y otros oficiales se daban cita todas las noches después de la cena en la sala de entretenimiento situada a un costado del comedor. Ahí se entregaban a las fichas o las cartas. El sitio disponía de un televisor, una videocasetera, y colecciones de películas infames en cartuchos VHS que nadie ya nunca veía; contaba además con una diana para jugar a los dardos; juegos de mesa y un futbolito inservible. El resto de la tripulación tenía su propia sala, de la misma dimensión, pero mucho menos equipada. Apenas unas mesas con sillas, posters de mujeres en bikini, una grabadora gigante con reproductora de casetes, y un equipo de karaoke conectado a un televisor en blanco y negro. En mi viaje de ida, más de una noche escuché a los marineros filipinos cantar las más desgarradoras baladas de amor en tagalo, y bailar tomándose ellos mismos de la cintura a falta de mujeres. Una escena de antología para la historia universal de la tristeza.

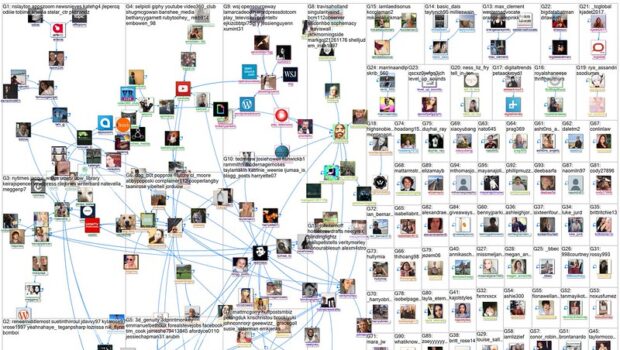

El caso es que ninguna de las dos contaba con un sólo libro, acaso algunas revistas de marina mercante y números deshojados del Play Boy. Cuando llegamos a Veracruz a mediados de marzo de 1994, acomodé de nuevo mis libros en la caja de cartón y dejé lista mis cosas para el desembarco. Sabía, por una carta que recibí antes de embarcarme en Valencia, que mis padres y mi novia me esperarían en el muelle. Se habían comunicado con la empresa para saber por anticipado el día y la hora aproximada de nuestra llegada. Estaba ansioso por verlos. Las últimas dos horas fueron las más largas de todo el recorrido. Hay un par de fotos que registran ese momento. Las únicas que tengo de aquel viaje.

Cuando ya se veían muy cerca las murallas mohosas de San Juan de Ulúa tomé una decisión diferente. Cargué la caja, me dirigí a la sala de entretenimiento de los oficiales, y doné mis libros sin que nadie se enterara. Los acomodé en un estante protegido por una tira de cristal diseñada precisamente para evitar que rodaran con el vaivén de la nave. Lo hice con la emoción de quien encarga a sus hijos a la entrada del jardín de niños, casi les di mi bendición. Era la mejor manera de mostrarle mis respetos y mi gratitud infinita al buque de carga. Quizá alguien, alguna vez, se animaría a leer algún título de mi breve pero sustanciosa colección.

Ya apunto de descender tuve un pequeño acto de arrepentimiento y me regresé por uno sólo de ellos, el de Mutis. Lo elegí como el único testigo de mi viaje. Me quedaría con la última hazaña de Maqroll el Gaviero. Sentí en ese momento -como escribió Mutis sobre su personaje en un pasaje de la novela- “esa vaga inquietud, esa sorda tristeza de dejar el lugar. Una anticipada nostalgia por las maravillas que ahí había disfrutado”.

Tres meses después, de regreso en mi casa, encendí el televisor para ver a Jacobo Zabludovsky en su noticiario “24 horas” de las diez de la noche. Por esos días las noticias sobre los avances en la investigación del asesinato de Luis Donaldo Colosio atrapaban mi atención. Casi al final del programa, como noticia de último momento, Zabludovsky –con los audífonos que le caracterizaban y su gran voz dramática de periodista– dio, palabras más palabras menos, la siguiente noticia:

“Acabamos de recibir una información. El buque Tuxpan de la compañía Transportación Marítima Mexicana, que navegaba rumbo a Veracruz, se ha hundido hace unas horas en medio del Atlántico. Nos informan que toda la tripulación sobrevivió y se encuentran sanos y a salvo en un buque noruego que acudió a su rescate”.

Me quedé mudo, contrariado e incrédulo, invadido por una profunda tristeza. Pensé en mis dos capitanes, en el camarote que fue mi albergue y salón de lectura, pero sobre todo pensé en mis libros. Terminé por aceptar que a partir de ese día una parte entrañable de mi biblioteca se conservaría en el fondo del mar. Otro cementerio marino, como el de Paul Valery.

Recordé entonces este otro verso de Alberti:

¡Qué negra quedó la mar!

¡La noche, qué desolada!

Derribado su cantar,

la barca fue derribada.

3.

Hace algunos años intenté en vano averiguar más de aquel hundimiento. Tenía sólo una fecha aproximada de 1994 y el recuerdo de haber visto el anuncio en el noticiario, pero nada más. No encontré la información ni en Internet ni en un par de periódicos que consulté en la hemeroteca. Me decidí a llamar a Transportación Marítima Mexicana. Para ese entonces tanto mi amigo como su padre, ex director de la empresa, ya habían muerto. Luego de muchos intentos y explicaciones, me pasaron con alguien del área de relaciones públicas. Me dijo que hacía más de quince años que TMM había vendido toda su flota y reorientado sus servicios de transportación. Ahora muy excepcionalmente fletaban barcos de otras empresas si sus clientes lo solicitaban, y más bien se concentraban a brindar “servicios aduanales y de agenciamiento portuario”.

El joven no tenía la menor idea de aquel hundimiento. Le perturbó el sólo hecho de que se lo preguntara. Advertí su inquietud y su incomodidad. Tan pronto se recompuso me aseguró que los archivos más antiguos de la empresa se habían desechado tras un proceso de digitalización y que no había manera de recuperarlos. Le dije que en tal caso la información que yo buscaba debería existir electrónicamente. “De ese año no”, afirmó. ¿Y cómo puede estar seguro? le reviré. Ya no quiso darme otra respuesta, simplemente me colgó. Tal vez, pensé, la empresa ha preferido ocultar el suceso. ¿O acaso lo soñé y convertí a mi sueño en un recuerdo falso?

Curiosamente mis búsquedas me llevaron al hundimiento de un buque tanque también llamado Tuxpan, el cual ocurrió frente a las playas de Tecolutla en Veracruz el 26 de junio 1942. Fue una de las siete embarcaciones petroleras de México que los torpedos de los submarinos de la armada alemana mandaron al fondo del mar. Intentaban en vano cortar los suministros de energéticos al ejército estadounidense. Lo único que lograron fue que México les declarara formalmente la guerra a las potencias del Eje.

En 1903 este otro Tuxpan de la historia fue armado y botado en los astilleros de Hamburgo. Más tarde, en 1941, el gobierno de México le expropió la nave a sus dueños italianos, cuando urgía dotar de una flotilla al recién creado PEMEX. Imagino que los italianos -a partir de ese momento nuestros enemigos- festinaron el hundimiento. El capitán Hans Ludwig Witt, al mando del submarino U-129, tuvo la pericia de dirigir un sólo torpedo a la altura del cuarto de máquinas del buque, y enseguida lo remató con granadas incendiarias.

El sueño, el azar y la historia trascurren en territorios colindantes y pueden llegar a entremezclarse. Sostengo, sin embargo, que hay -en el piso firme de la historia y de la realidad- dos buques mexicanos llamados Tuxpan, y que ambos yacen en algún punto de ese otro piso firme y arenoso que es el fondo del mar.

Colofón

Al marinero sevillano Juan Rodríguez Bermejo, mejor conocido como Rodrigo de Triana, se le atribuye ser el primer europeo en avistar el continente americano, a bordo de la carabela La Pinta, aquella madrugada célebre del 12 de octubre de 1492. Habría sido él quien gritó “¡Tierra a la vista!” trepado en el palo mayor de la embarcación capitaneada por Martín Alonso Pinzón, más veloz que la nao Santa María, donde viajaba Cristóbal Colón. Acaso pariente mío, fue el propio Colón quien le despojó del mérito y por lo tanto del premio prometido: 10 mil maravedís que ofrecieron los Reyes Católicos al primero que anunciara el avistamiento del nuevo mundo. El genovés, dueño del balón, aseguró que fue él quien vio primero lo que más tarde se reconocería como la isla de Guanahani en Las Bahamas, rebautizada como isla de San Salvador.

Se sabe que años después, tras muchos esfuerzos infructuosos para que se le reconociera la hazaña, renegó de su fe, se exilió en el norte de África y abrazó el islam. Otros historiadores sitúan su último destino, aún más trágico, en las islas Molucas, como parte de la expedición en la que participó también Juan Sebastián El Cano. En esta segunda versión habría muerto en junio de 1526 de una epidemia de escorbuto que se desató cuando la nave que piloteaba encalló muy lejos de la costa. Cómo él, yo también crucé el Atlántico, y la vida me llevó por igual al sudeste asiático por una temporada. El viaje largo y la derrota sean, tal vez, el sino de nuestra estirpe. De ser cierta esta segunda versión, murió a los 57 años. Yo tengo 56.

Edgardo Bermejo Mora (Ciudad de México (1967) es escritor, diplomático, historiador y periodista. Obtuvo el Premio Nacional de Novela Política, de la UdeG por su novela Marcos Fashion, o de cómo sobrevivir al derrumbe de las ideologías sin perder el estilo (Océano, 1996). Textos suyos forman parte, entre otras, de las antologías Dispersión multitudinaria (Joaquín Mortiz, Ciudad de México, 1997), y Líneas aéreas (Lengua de Trapo, Madrid, 1999). Dirigió el suplemento Lectura (1997—98),del periódico El Nacional, y ha colaborado como articulista en diversos diarios, suplementos culturales y revistas literarias. Fue corresponsal de la agencia Notimex para el Sudeste Asiático con sede en Singapur. Fue agregado cultural de las Embajadas de México en la República Popular China y en Dinamarca. Ha sido director general de asuntos internacionales del CONACULTA y director de Artes del British Council en México. Su Twitter es: @edgardobermejo

©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.

Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad. / Our contributors and columnists are solely responsible for the opinions expressed here, which do not necessarily reflect the point of view of this magazine or its editors. However, we do reaffirm and support their right to voice said opinions with full plurality.

Posted: June 25, 2024 at 9:44 am