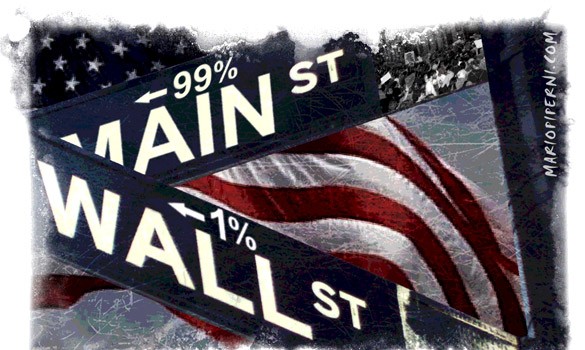

En qué falló el Occupy Movement

Alasdair Roberts

Traducción de David Medina Portillo

Fue hace aproximadamente un año –13 de julio de 2011– que la revista canadiense Adbusters envió el tweet que desató el movimiento Occupy. “Inundaciones en el bajo Manhattan”, decían los editores, “y ocupaciones en Wall Street”. Respondieron miles no sólo en Manhattan sino en otras ciudades alrededor del mundo. A finales de 2011, Occupy fue aclamado como la fuerza progresista más vigorosa de la política estadounidense en la última generación. Hoy, apenas unos meses después, el movimiento se encuentra prácticamente muerto. Aparentemente, se trata de un suicidio perpetrado por su propia aversión a la política democrática.

Puede parecer extraño decir esto. El sello distintivo del Occupy fue su compromiso de apertura basado en la toma de decisiones por consenso. “Esto es lo que la democracia sólo simula”, proclamaban sus partidarios. Nadie podía asistir a una de las asambleas generales y bloquear una propuesta si advertían que, con ello, se violaba un principio ético. Por supuesto, en dichas asambleas se volvió difícil llegar a acuerdos, administrar la vida en los campamentos o contener el vandalismo de los extremistas. Muchos simpatizantes han abandonado el movimiento por frustración. Algunos afirman incluso que la democracia excesiva es su verdadero problema.

¿Pero el Occupy Movement encarna realmente aquello que la democracia “sólo simula”? Para responder esta pregunta debemos tener claro el significado de una política democrática. Sin duda, una democracia sana es aquella en la que el poder está distribuido ampliamente. No obstante, hay algo más que eso. Como dijera el politólogo Bernard Crick hace cincuenta años, la democracia es una forma de vivir dentro de una comunidad compuesta por grupos con diferentes intereses y verdades. Para tener éxito en ella se requiere de buena disposición para la negociación y el compromiso. A menudo, según Crick, exige trabajar con personas “realmente repugnantes para nosotros”. Esto nos obliga a aceptar resultados distantes de nuestros ideales pero factibles en la práctica. La política democrática –concluye el autor– es “un negocio frívolo, sucio e incierto”.

Esta concepción de la política fue rechazada por el Occupy. El movimiento creyó que sería posible alcanzar la transformación social sin comprometerse realmente con grupos o individuos con el poder de ayudar o dificultar su causa. Uno de los filósofos más prominentes, David Graeber, señaló que el movimiento se negó “a reconocer la legitimidad de las instituciones políticas existentes”. Se trataba no sólo de un golpe a los políticos corrompidos por Wall Street. Era un rechazo del orden político entero, incluyendo a muchas personas dispuestas a trabajar con el Occupy ya que simpatizaban con sus objetivos o, simplemente, porque lo consideraban políticamente oportuno. “No necesitamos a los políticos para construir una mejor sociedad”, alardeó un sitio web del movimiento.

La relación con el sector obrero también ha sido difícil. En diciembre de 2011 el Occupy de Oakland organizó el cierre de los puertos

de la ciudad pese a la oposición de los sindicatos más importantes. “No fuimos consultados”, se quejó un dirigente sindical ante el sociólogo Todd Gitlin. “Es problemático si los empleados no están involucrados en la decisión de cerrar sus puestos de trabajo”. Cuando en diciembre de 2011 sindicatos cercanos a la administración de Obama se propusieron realizar una protesta de solidaridad en Washington, un militante del Occupy, Glenn Greenwald, alertó a sus compañeros sobre la tentativa de “convertir y degradar el movimiento” en un brazo del Partido Demócrata. El Occupy intentó mantenerse siempre por encima del conflicto. Según la opinión de Todd Gitlin en su nuevo libro, Occupy Nation, el movimiento “ha querido lograr reformas y, al mismo tiempo, mantenerse fuera de la política”.

Esta hostilidad al negocio “turbio” de la creación de acuerdos se hizo evidente al interior mismo del Occupy. El modelo de consenso general utilizado en las asambleas dio las garantías necesarias para que ningún integrante capitulara a sus principios por culpa de otros miembros del movimiento. El derecho universal de veto fue defendido como parte central de su filosofía anarquista. Aunque también podría ser descrito como el traslado del principio de soberanía del consumidor en el ámbito de la política. Como dicen en Burger King: “Hágalo a su manera” –incluso si esta promesa paraliza la efectividad del movimiento en su conjunto.

Sus partidarios llamaron “democracia pura” al modelo del Occupy. En efecto, fue puro en el sentido de que redujo la necesidad de liarse con adversarios y simpatizantes oportunistas. Aunque pureza no es lo mismo que democracia. Se trataba de una forma de utopismo en busca de la transformación del orden establecido sin violencia (la que, en cualquier caso, habría sido afectivamente reprimida) o la acción sobre las estructuras políticas existentes. Algunos activistas pensaban que sus campamentos desatarían el cambio sólo con su ejemplo –los estadounidenses se verían inspirados por esa demostración de cómo pueden funcionar las “instituciones de una nueva sociedad”. Pero a los norteamericanos no les gustaron los métodos del Occupy –si bien aprobaban sus objetivos–, a menudo porque estas “instituciones de una sociedad nueva” apenas si trabajaban.

Irónicamente, el desdén del Occupy hacia la práctica democrática convencional es compartido por sus opositores más feroces. Los arquitectos de la revolución neoliberal –los pensadores que catapultaron a Reagan, Thatcher y la expansión global del libre mercado– también odian el desastre de la democracia cotidiana. Según ellos, fue ésta la que nos condujo a la política miope y voluble que, finalmente, desalentó el crecimiento económico.

La reacción neoliberal impulsó reformas institucionales para imponer disciplina en los Estados democráticos. Thomas Friedman llamó a dichas reformas la “jaula de oro”. El mejor ejemplo de esta reacción fue la transformación de la banca central. En los pasados treinta años, autoridades de docenas de bancos centrales concedieron la independencia formal necesaria para que los tecnócratas tomen decisiones severas sobre política monetaria sin la interferencia de los políticos electos. Los directivos de los bancos centrales debían ser una suerte de platónicos vigías. Sin embargo, la crisis financiera evidenció que eran simples mortales, como el resto de nosotros. Las instituciones del neoliberalismo ahora están en crisis, según muestran las protestas y disturbios extendidos por todo el mundo desarrollado. Erigidas sobre su desdén hacia la política democrática, esas instituciones –precisamente– carecen hoy de legitimidad democrática.

Un término de Bernard Crick describe el pensamiento de la gente que rechaza las complicaciones de la democracia cotidiana. Crick habla de antipolítica. Los neoliberales nos han prometido una suerte de antipolítica y el Occupy también. Cada grupo ha buscado su propia utopía, libre del disenso y la negociación de acuerdos: el mercado autorregulador o el consenso general anarquista. Ninguno de ambos proyectos ha tenido buen fin. La democracia política puede ser sucia y apenas convincente, como afirma Crick. Pero aún es mejor que otras alternativas.

This essay was published in English in Prospect MagazinePosted: September 14, 2012 at 4:14 pm