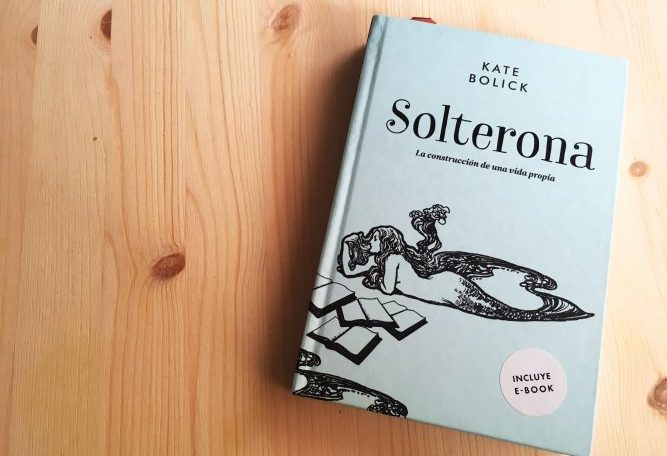

Solterona

KATE BOLICK

Traducción de Silvia Moreno Parrado

Con quién casarse y cuándo: estas dos preguntas definen la existencia de toda mujer, con independencia de dónde se haya criado o de qué religión practique o deje de practicar. Quizá al final le gusten las mujeres en lugar de los hombres o quizá decida, lisa y llanamente, que no cree en el matrimonio. Da igual. Estas disyuntivas determinan su vida hasta que obtienen respuesta, aunque sea con un «nadie» y un «nunca».

Los hombres tienen sus propios problemas y éste no es uno de ellos.

Al principio, la pregunta de con quién casarse se presenta como un teatrillo: una niña que saca un vestido de Blancanieves del baúl de los disfraces y que canta Mi príncipe vendrá ante un público imaginario de enanos culones. En la belleza, deduce, residen su poder y su encanto, y un novio guapo es la recompensa justa.

Después, se da cuenta de que un vestido de poliéster inflamable con enaguas de tul no la convierte a una en princesa de verdad y de que la belleza reside en el ojo de quien mira; es decir, descubre su valor de mercado. En mi caso, eso sucedió una mañana de segundo curso; entonces entendí con una punzada fría y aguda por qué, a pesar de ser quien más corría y quien hacía más flexiones, no me gustaba la clase de gimnasia. Aquel día advertí que, cuando nos llevaba al patio, el profesor de gimnasia no me gastaba bromitas, como sí hacía con mis amigas (las guapas). Y así fue como lo supe: no soy guapa.

Con la pubertad llega una oportunidad más de hacer repaso de una misma. En cuarto curso fui la segunda de la clase a la que le crecieron los pechos y durante aquella primavera excepcionalmente cálida estuve ocultándolos bajo dos gruesos jerséis de lana, uno encima de otro, en la acertada suposición de que, cuando todo el mundo viera qué le estaba pasando a mi cuerpo, me vería arrojada bajo un foco de visibilidad que no estaba preparada para afrontar.

Quinto curso: dientes de conejo. Sexto: ortodoncia. Séptimo: popularidad. Siempre me había resultado fácil hacer amigos, chicos y chicas, pero entonces, además, empecé a recibir atenciones amorosas y los dos haces de aprobación social se entrelazaban en una corona. Mis amigas y yo nos pasábamos las clases intercambiando notitas dobladas y redobladas sobre los chicos que nos gustaban y practicábamos con primorosa caligrafía enlazada el apellido que un día adoptaríamos. Cuando vi al equipo femenino de fútbol de la escuela calentando en círculo, con una chica en el centro dirigiendo los estiramientos, decidí que algún día yo también sería capitana de un equipo.

En octavo se me pusieron curvas de guitarra, algo de lo que me enteré mientras nadaba en la piscina de la residencia para jubilados de mis abuelos, en Florida. Dos universitarios surgieron de la nada, se lanzaron en bomba al agua y volvieron a la superficie con el pelo destellante.

—A ésa va a haber que atarla corto —dijeron con lascivia y lo suficientemente alto para que mi madre, que leía sobre una tumbo na, los oyera.

Me sonrojé de placer y vergüenza, y de la vergüenza del placer. ¿Qué significaba aquello? Mi madre me explicó luego lo de mi «cuerpo bonito».

La cercanía de noveno me volvió taciturna y nerviosa. Sospechaba que los trece años eran el anillo último y más exterior de la etapa final de la infancia y que aquellas diversiones inútiles que jamás se me había ocurrido cuestionar (horas y horas hojeando libros de fotografías en busca de un brazo pasado por alto entre los escombros de Pompeya o «rezando» a los dioses griegos, para mí los más plausibles) pronto parecerían inmaduras y poco adecuadas. Cuando cumplí catorce y entré en el instituto, tuve que renunciar al reino privado de mi vida imaginaria ante las demandas de aquel imperio más extenso, en el que las chicas que ya bebían cerveza y practicaban sexo redactaban leyes nuevas que yo no quería acatar pero que tampoco podía ignorar.

Aparatos y pechos: así es como una chica llega a ser, si no una de las guapas, sí atractiva. Para los chicos, digo. La universidad es testigo de unos cuantos ajustes más: la grasa infantil se desvanece, la flor tardía echa curvas, la que sólo es mona cultiva la envidia por los huesos afilados de la guapa… y así empieza el partido de verdad, que comienza en el campus y puede durar hasta dos décadas, la veintena y la treintena.

Algunas zanjan el asunto cuanto antes, por amor, deber o miedo. He logrado que algunas amigas que se consideran del montón me reconozcan que se quedaron con el primer marido que pillaron, dejando así solas en la cancha a las guapas y las tías buenas. Otras posponen lo inevitable todo lo que pueden, la emoción de la incertidumbre cada vez mayor con los años. Sus subterfugios son inescrutables para las románticas: ellas permanecen a la espera, expectantes, ansiosas.

Es complicado saber qué es más agotador: si la pura arbitrariedad de estar segura de que el gran amor puede aparecer en cualquier momento y lugar y cambiarte el destino en un instante (¡nunca se sabe quién puede aparecer al doblar la esquina!) o los esfuerzos de mantenimiento (manicura, ahuecado de raíces, inglés brasileñas, tratamientos faciales) que garantizan que estarás madura para la cosecha cuando llegue el momento.

Al final, seas tú quien elijas o la elegida, aceptes de buen grado o te resistas a regañadientes, tú eres la que da el paso.

Naces, creces, te casas.

Pero… ¿y si no fuera así?

¿Y si una chica creciera igual que ellos, con el matrimonio como una idea abstracta y de futuro, algo sobre lo que pensar cuando sea adulta, que podría hacer o no hacer?

¿Qué pasaría?

En 2012 leí que Edna St. Vincent Millay, la primera soltera emblemática de Estados Unidos y mi poeta favorita de la infancia, había vivido en mi ciudad natal a principios de la década de 1900. Google Earth, por supuesto, no me bastaba. Alquilé un coche y conduje las cinco horas desde mi estudio en Brooklyn hasta la casa en la que crecí, en la costa de Massachusetts.

La noticia me había impactado, tanto por la emocionante cercanía de una mujer a la que admiro como por no haberlo sabido hasta entonces. La gente de la histórica ciudad portuaria (así reza un cartel en la autovía) de Newburyport le damos un valor enorme a nuestro pasado: así es como compensamos nuestra irrelevancia de hoy en día. Todos los niños aprenden en el colegio que George Washington pasó una noche en lo que hoy es la biblioteca municipal. Y, al parecer, John Quincy Adams durmió en todas partes. Pero no reivindicamos nuestros legítimos derechos sobre una de las poetas más famosas del siglo xx.

He de admitir que no fue la poesía de Millay lo que me motivó a hacer el viaje. Cuando yo tenía veintitrés años, mi madre murió de forma inesperada y, en los meses posteriores, me destrozó darme cuenta de que sin nuestras conversaciones, que siempre creí que jamás me faltarían, no tenía ni la más remota idea de cómo darle sentido a mi vida.

De manera inconsciente al principio y algo más deliberada al final, comencé el largo proceso de recrear nuestras conversaciones; no con otras mujeres reales vivas, que sólo podrían ser burdas imitaciones de la madre que había perdido, sino con mujeres reales muertas, a las que acercarme con sigilo y llegar a conocer poco a poco, a través de las obras que nos dejaron y las que otros escribieron sobre ellas.

Hasta el momento, contando a Edna Millay, había cinco mujeres así: la articulista Maeve Brennan, la columnista Neith Boyce, la novelista Edith Wharton y la socióloga visionaria Charlotte Perkins Gilman.

Había llegado a considerarlas mis «despertadoras», un término que tomé prestado de Wharton, quien lo usó en su autobiografía, Una mirada atrás, para describir los libros y pensadores que la guiaron en su formación intelectual. Claro que la mía fue una educación más sentimental… Conocí a cada despertadora en una época distinta del tránsito a la adulta que, ya era hora de reconocerlo, terminé siendo. Acababa de cumplir cuarenta.

Le había dado mucha importancia a aquel cumpleaños. Quienes hemos sorteado las salidas hacia el matrimonio y los hijos tendemos a manejarnos por la treintena como conductoras sin carné, adultas sin permiso. Algunos días es maravilloso (¡somos unas delincuentes de la hostia en ese viaje en coche robado que es la vida!); otros, eres una adolescente talludita que coge prestado el coche de su padre y reza por que la policía no le dé el alto. En el proceso, decidí adoptar la fe de la famosa teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson, que sostiene que a los cuarenta años termina la «adultez temprana» y empieza la «adultez media», y juré que cuando llegara ese día celebraría como es debido mi lugar en el mundo, sin importarme lo inquietante que me pareciera aceptar que ya no era joven.

Mi amiga Alexandra y yo estuvimos seis meses planeando una fiesta en la playa para cuarenta personas, entre amigos comunes y familiares más cercanos, que se celebraría varios pueblos al sur de Newburyport el primer fin de semana de julio. Alexandra está casada y tiene dos hijos y, posiblemente por ello, abordó los preparativos (casi como para una boda) con más sangre fría que yo, que ja más había organizado un gran evento; en mi obsesión por ultimar hasta el detalle más ínfimo, el colmo llegó cuando traté de buscar el emblema perfecto.

Tenía que ser sencillo, decidí, y náutico (un ancla, un clíper, un cangrejo), pero también un símbolo, representativo de la transición, una puerta que se abre mientras otra se cierra (Jano), o tal vez a horcajadas entre dos mundos (un centauro, un minotauro), pero, por supuesto, femenino (una arpía no, ¿una valkiria?).

Tardé tanto en llegar a lo evidente que mis preparativos finales fueron todavía más frenéticos. La víspera de la fiesta me empeñé en recortar una sirena en linóleo (una habilidad que había puesto en práctica por última vez siendo monitora en un campamento de la YWCA, el verano antes de la universidad), llené un cacharro de tin ta negra y me puse a estampar su silueta sinuosa sobre cuarenta pa ños de cocina de algodón a rayas rojas, uno para cada invitado, mientras mi nuevo novio, S., iba pegando diligentemente sobre ca jas de cerillas pegatinas caseras con la sirena, algo alarmado, como reconoció más tarde, al ser testigo de lo que ocurre cuando, como mi familia lleva años diciendo, se me mete algo entre ceja y ceja.

El corazón me bullía. ¿No había soñado de pequeña con ser una sirena y, de pronto, ya lo era? Nunca antes me había sentido tan entre dos aguas: con un pie en la juventud y otro en la adultez media; enamorada pero viviendo sola; en una realidad medio invisible, medio estadística, (1) ya que en el transcurso de mi propia vida las filas de mujeres (y hombres) sin casar habían crecido a una velocidad de récord y su cifra había convertido lo que cuando yo tenía veintipico se veía como un estado marginal en una realidad demo gráfica tan abrumadora que ya no era posible cuestionar nuestra existencia.

A la mañana siguiente, Martha, una amiga de la infancia que se había reinventado como cocinera para banquetes, llegó con varios cubos llenos de langostas y almejas. Nuestra amiga Alison, anticuaria, cubrió las mesas que habíamos alquilado con manteles a cuadros blancos y negros y candelabros de plata. Al igual que yo, y como todas las invitadas a la fiesta menos una, las dos eran sirenas sin casar.

Sin duda me estaba arrojando hacia una revelación contra viento y marea, pero salió bien. La noche estaba despejada y era cálida. Al observar a mi familia mezclarse con amigos de todas las etapas de mi vida, algunos a quienes conocían de siempre y otros a quienes no habían visto jamás, empecé a notar un cambio de percepción, una consciencia cada vez mayor de que poseía no sólo un futuro, sino también un pasado. Era una sensación casi física, como si todo aquello que hubiera pensado o hecho se hubiera bordado en la larga cola de un vestido que ahora se arrastraba tras de mí allá adonde yo fuera.

Hasta entonces no había considerado a aquellas cinco mujeres como grupo y, a lo largo de las semanas que siguieron a la fiesta, me di cuenta de que no podía dejar de hacerlo. La mayor había nacido en 1860; la más joven, en 1917. Una era irlandesa, pero todas habían pasado su vida adulta en Estados Unidos (al menos, el principio de la vida adulta; una salió pitando a Francia cuando tenía cuarenta y pico). Aunque todas eran escritoras de distinta índole, no habían hecho amistad entre ellas.

Estas mujeres llevaban conmigo más de una década y aún se guían siendo sobre todo abstracciones, espectros confinados al santuario invisible que existe entre el lector y la página, como si no hubieran sido en algún momento personas reales que caminaron sobre esta misma tierra para bregar con sus propias y particularísi mas circunstancias personales e históricas.

El descubrimiento de que Edna Millay había paseado realmente por las calles de Newburyport, el único lugar con el que siento una conexión intensa y visceral, como si no fuera sólo mi ciudad natal, sino un miembro fantasma, encendió en mí el deseo de resucitar, por así decirlo, a mis cinco despertadoras. Conocerlas, conocerlas de verdad (visitar sus casas, leer sus cartas, oler sus perfumes) era una tarea que llevaba mucho tiempo postergando. No estaba segura de lo que averiguaría visitando la casa de Edna, por ejemplo, pero teniendo en cuenta lo sensible que soy ante lo que me rodea, sabía que de algún modo me ayudaría a profundizar en el conocimiento de quién había sido.

Conduje en silencio la primera hora del viaje; la maraña de salidas e incorporaciones que aísla Nueva York del resto del estado exige una atención de militante al GPS, pero, en cuanto llegué a la autovía, encendí la radio y fui recorriendo las emisoras: un viaje por el cancionero norteamericano

La misma rayuela de casualidad e instinto me había llevado a toparme con mis cinco despertadoras y, hasta mucho después de pasar New Haven, estuve sufriendo una variante de fobia al com promiso, o remordimiento del comprador, al hacer repaso de todas aquellas que podrían haber sido, músicas, artistas y pensadoras tan interesantes como las que había elegido.

Este planteamiento ad hoc había descartado multitud de candidatas perfectamente aceptables. Por ejemplo, Mary McCarthy, la encarnación imaginaria de muchas niñas ratón de biblioteca, aun que una mañana me sorprendí frente al espejo del baño pensando en un pasaje de sus Intellectual Memories [Memorias intelectuales] como si fuera mío: «Estaba siendo ya algo bastante alarmante. Un día caí en la cuenta de que en veinticuatro horas me había acostado con tres hombres distintos… No me sentía promiscua. Tal vez nadie se sienta promiscuo».

Pero al pasar de Connecticut a Massachusetts, recordé que Mc Carthy a) se había mostrado un pelín demasiado fría e impasible en un momento en el que yo necesitaba calor y b) se crió en Seattle y Minneapolis, dos ciudades de las que no sabía nada de nada.

Mis cuatro mujeres nativas tenían fuertes vínculos con Nueva Inglaterra.

Además, decidí, ¿no es así como funciona tan a menudo el enamoramiento? Un extraño aparece de la nada y se convierte en una estrella fija en tu universo. Mi susceptibilidad ante la aparente poesía del azar es tanto una bendición como una maldición.

Ya bien entrada la noche, cogí la salida para Newburyport y seguí por High Street, un amplio bulevar de hermosas casas de los siglos xviii y xix, hacia el centro de la ciudad. Como cabía esperar, los edificios que tanto había frecuentado en mi juventud estaban justo donde los había dejado. El instituto de Newburyport, de aspecto engañosamente ennoblecido. La diminuta farmacia Lynch, con sus tejas de madera, donde siempre me saludaban por mi nombre. La iglesia de Saint Paul, donde montaron la guardería Montessori a la que fui de pequeñita y donde, más tarde, se celebró el funeral de mi madre. La bonita fachada de ladrillo rojo de mi colegio.

Cuatro de mis cinco despertadoras eran pelirrojas.

Hasta estar conduciendo por la deslumbrante ciudad blanca en la que nací no me di cuenta de que las únicas características que las cinco mujeres tenían en común eran una relación muy ambivalente con la institución del matrimonio, la oportunidad de materializar esta ambivalencia y ser blancas (rasgos estos, podría decirse, inseparables unos de otros). En la época por la que me sentía atraída (sobre todo, el paso del siglo xix al xx), poquísimas mujeres de color tuvieron el privilegio de escribir y publicar y, por lo tanto, de hacerse oír pasado el tiempo.

Y entonces el pensamiento se detuvo, la memoria motriz cogió el relevo y giré a la izquierda para entrar en nuestra calle, aparqué en el camino de acceso y paré el motor.

La casa estaba a oscuras, ya no es un hogar. En 1990 empezó a vaciarse: primero yo, luego mi abuela, luego mi hermano pequeño y, por último, mi madre. Tras su muerte, mi padre podría haber vendido fácilmente este vestigio de su vida anterior (un edificio de tres plantas, construido originalmente para dos familias por dos hermanos a principios del siglo xix, con el sabor añejo de Nueva Inglaterra), y durante mucho tiempo, traté de hacerme a la idea de que tarde o temprano mi padre acabaría vendiendo esa casa.

Así que me sentí aliviada pero también algo horrorizada cuando, en lugar de deshacerse de ella, mi padre dejó su despachito de abogados del centro y colonizó lo que había sido el comedor, el salón y el dormitorio de mi difunta abuela para convertirlos en su oficina y montar en la primera planta su propio bufete. Incluso colgó un cartel de plástico de abierto/cerrado en la puerta principal, bajo el timbre original de latón, que aún emite un trino ronco al girar la palomilla. Eso fue en el año 2000.

En esa casa la noche siempre parece caer grisácea, nunca total mente negra; conozco todos sus rincones tan al detalle que veo el papel de la pared y los muebles hasta cuando nos los veo. Arriba, cuando encendí la lamparita de color melocotón con su pantalla abollada, mi habitación se despertó con un parpadeo: un pequeño espacio blanco abuhardillado, un burdo volante de encaje rasgado en la ventana (clavado con chinchetas desde la época del instituto), pilas de sordenadas de libros y revistas antiguas, los tablones de madera del suelo, anchos y viejos, mates por el polvo: no es que fuera gran cosa.

Pero cuando dejé la maleta en el suelo y empecé a desnudarme, los oídos se me hicieron al silencio seductor que sólo se encuentra en las bibliotecas y los dormitorios infantiles —un silencio ajetrea do, que casi inducía al trance, un zumbido acallado, como si todos aquellos libros y revistas abandonados bulleran en otra frecuencia luchando por que alguien los usara—, hasta que lentamente el silencio se convirtió en una realidad.

He llegado a pensar que, al igual que el abandono en la infancia marca al futuro adulto, nuestras primeras experiencias de soledad placentera nos enseñan a estar cómodos con nosotros mismos y conformar las condiciones en las que la buscamos. Para mí era estar sola en aquel dormitorio, leyendo o haraganeando, con un oído siempre puesto en la orquesta de la vida hogareña. Al meterme entre las sábanas, aquel estrépito perdido resonó con toda su reconfortante familiaridad. Cuando apagué la lámpara, parecía incomprensible que alguna vez hubiera ocurrido algo trascendente más allá de ese diminuto pináculo.

Zarpar hacia la oscuridad desconocida del sueño en una habita ción que ha sido «mía» casi toda la vida es uno de los mayores lujos que conozco. Como Edna Millay dijo una vez sobre una isla que amó: «Allí el pensamiento se destrenza y la mente se hace una».

Cuando salí para la casa de Edna a la mañana siguiente, ya era casi mediodía y las calles estaban vacías y calurosas; a esas horas, con todo el mundo encerrado en su lugar de trabajo, una población pequeña está casi tan tranquila como de noche.

Apenas diez minutos a pie separan la casa de mi infancia de la que habitó Edna, así que, antes de darme cuenta, ahí estaba: de estilo federal clásico, blanca con postigos verdes, tres plantas, tejado plano. El estar pegada a la acera, sin una franja siquiera de jardín delantero, le da un aire amenazador, como cuando alguien se te acerca demasiado al hablar.

Crucé la calle para poder verla mejor. Antes me daba vergüenza quedarme embobada ante las casas de los famosos; sentía que aquello era como mirar la adaptación cinematográfica de una novela sin haber leído jamás el libro, pero ahora sé que una casa es un libro, sólo que no de los que estamos acostumbrados a leer.

Aquel libro parecía la historia de un traje de gala prestado. La madre de Edna, Cora Buzzell, nació en Belfast, Maine, en 1863; co noció a Henry Millay y se casó con él en 1889 y pronto dio a luz a tres hijas, tras lo cual las diferencias entre la pareja (ella era responsable y trabajadora, él no) se hicieron demasiado evidentes como para poder pasarlas por alto. En 1901, a sus treinta y ocho años, Cora se había dado cuenta de que su marido traía más problemas de los que merecía la pena soportar y se llevó a su prole a Newburyport, donde vivían sus hermanos. Por aquel entonces Edna, la mayor de sus hi jas, tenía ocho años. De las distintas casas por las que fueron danto tumbos en la ciudad, ésta es la única que aún sigue en pie. Era la más bonita que Edna había conocido o que conocería jamás, al me nos hasta ser adulta.

«¡Ah! —me dije—, éste es el objeto de mi viaje.»

Newburyport se fundó en el siglo xvii allí donde el río Merri mack vierte sus aguas en el océano Atlántico y prosperó como astillero en la década de 1850; el sistema de clases original de esa época de esplendor está plasmado en la arquitectura. En la parte más alta está High Street, la calle principal, un desfile de grandiosas mansiones coronadas por cúpulas que construyeron los adinerados capitanes de barco. Entre esta calle y el río está la abigarrada parte central —las calles que recorrí desde mi casa hasta la de Edna—, un entramado de casas de listones de madera, grandes y pequeñas, construidas por cordeleros y herreros, comerciantes y destiladores. La clase más baja —mozos y estibadores— estaba recluida a lo largo de la ribera, en un poblado infestado de ratas compuesto por sórdidas pensiones (más tarde demolido y transformado en zona verde).

Por mis lecturas, yo sabía que, de adultas, Edna y yo apenas habíamos tenido nada en común, pero que de niñas habíamos sido muy parecidas: muy sensibles a lo que nos gustaba y lo que no, imaginativas pero no soñadoras, como suele significar ese primer adjetivo, y, en el mejor sentido de la palabra, algo mandonas. Si yo en tendí cómo funcionan las clases paseando por las calles de esta ciudad, ella también debió de aprender eso mismo. Su casa, al igual que la mía, está a la vuelta de la calle principal y, sin llegar a ser ostentosa, es bonita; una casa podría decirse que majestuosa y de la que una podía sentirse orgullosa.

Cuanto más miraba aquella casa de Edna, más claro lo veía: el modelo de la que compraría en 1924 y la distancia que recorrería como persona; esa casa, también, sería de estilo federal, también blanca con postigos verdes, aunque sobre casi trescientas hectáreas de terreno en el estado de Nueva York, cerca de la frontera con Massachusetts. El parecido era asombroso, incluso en el delicado montante de cristal que remataba la puerta principal.

Al cabo de un rato salí de mi embobamiento y me di la vuelta. Mientras caminaba por las viejas aceras de ladrillo, combadas por las raíces de los árboles y deformadas por las olas de frío, me pregunté qué podría revelar sobre mí a un extraño la casa de mi infancia. Nunca deja de sorprenderme la facilidad con que creemos conocernos cuando, en realidad, nos conocemos tan poco.

Cada uno de nosotros es un museo que abre sus puertas en el mo mento en que nacemos y tiene a la memoria como único conservador. ¿Cómo es posible que un personal formado por un solo emplea do esté al tanto de todos estos fondos? En cuanto ocurre algo, ese acontecimiento se relega al pasado y hay que etiquetarlo, clasificarlo y guardarlo en el fichero correspondiente. Y con este incesante aluvión de papeleo, no es de extrañar que tengamos un control tan laxo sobre el presente. Así pues, el conservador se enfrasca en su trabajo junto a nosotros en la oscuridad, desprovisto de la información necesaria para comprender de verdad quiénes somos; la persona es inseparable del contexto.

Tomemos como ejemplo el tema que nos concierne: la mujer soltera. En el museo de tu mente, tus ideas conscientes sobre ella ocupan un lugar destacado. Se trata de una exposición muy bien concebida, pues cuenta con una sala de proyecciones para ver películas y programas de televisión antiguos (Ally McBeal, Living Single, The Mary Tyler Moore Show, Murphy Brown, Sexo en Nueva York), una colección de anuncios de revista amarillentos colgados en las paredes, auriculares para escuchar grabaciones de todas las conversaciones al respecto que has mantenido con tus amigos y (cuando hayas leído este libro) una fila impecable de vitrinas con datos y cifras escritos sobre cartelas junto a diarios y misivas que datan de la mismísima fundación de Estados Unidos. ¡Impresionante!

Pero el conservador olvidó comprobar la cámara acorazada del sótano, allí donde todas las actitudes sociales sobre las solteras que has heredado de toda la gente que has conocido, especialmente tus padres, se desparraman de los armarios y llegan a cubrir el suelo. Y eso no es todo. En el mostrador de la entrada hay un informe sin abrir, recién llegado de un comité de expertos, en el que se recopilan todas las estadísticas actuales sobre las solteras de Estados Unidos,(2) y eso significa que vas a necesitar una nueva vitrina.

El gráfico tiene forma de uve: el año 1890 se sitúa sobre el palito izquierdo y el año 2013 sobre el palito derecho. El total de solteras en Estados Unidos comienza con un 34 por ciento en 1890, va descendiendo un punto porcentual por década hasta llegar al vértice de la uve (17 por ciento en 1960) y vuelve a subir cada vez más, dos puntos por década, hasta el 53 por ciento del año 2013.

Todos los años trato de releer el fino volumen de Doris Lessing Las cárceles elegidas (un librito polémico cuyo origen fue una serie de conferencias), de 1987. En el libro, esta «narradora de la épica femenina», como la describió la Academia Sueca al concederle el Premio Nobel de Literatura en 2007, nos recuerda lo difícil que es desvincularnos de las emociones de la masa y de las condiciones sociales de la época en la que nacemos; cada uno de nosotros, hombres y mujeres, «es parte de las grandes ilusiones reconfortantes y parte de las ilusiones que cada sociedad utiliza para mantener su confianza en sí misma».

Varias páginas más adelante escribe: «En realidad, muy pocas personas son felices solas y éstas suelen ser consideradas excéntricas o egoístas o algo peor por sus vecinos. La mayoría no puede soportar la soledad durante mucho tiempo. Siempre se están buscando grupos a los cuales pertenecer y, si un grupo se disuelve, se busca otro. Aún somos animales de grupo y esto no tiene nada de malo, pero […] lo peligroso no es pertenecer a un grupo o unos grupos, sino no comprender las leyes sociales que gobiernan los grupos y nos gobiernan a nosotros».

Para entorpecer aún más el autoconocimiento, existe la teoría de que los seres humanos carecemos de imaginación para «recordar» nada que se remonte a una o dos generaciones anteriores a la nuestra, lo que limita nuestra memoria histórica a las épocas de nuestros padres y abuelos. Ésta puede ser la razón por la que la llamada «edad dorada» de los cincuenta y primeros sesenta se siga cerniendo de esta manera sobre nuestra conciencia contemporánea y nos fuerce a muchos a creer que la institución del matrimonio siempre ha sido y siempre será así. No somos capaces de ver, a través del denso seto de normas y expectativas, las décadas precedentes.

Esto también significa que, a pesar de no ser pocas, las solteras se consideran siempre una anomalía, una aberración con respecto al orden social. Si juntamos todos sus disfraces, obtendremos una Hidra de Lerna, cargada de innumerables proyecciones y suposiciones. (En 2006, la doctora en psicología social Bella DePaulo acuñó el tér mino singlism [solterismo] para referirse a la «estereotipación, estigma tización y discriminación de las personas que están solteras».)

Mientras pensaba en Edna Millay y su madre, me di cuenta de que no estaba segura siquiera de lo que es exactamente una mujer soltera. Sin casar, por supuesto. Pero éramos tres mujeres sin casar (contándome a mí misma), en un barrio, en épocas diferentes, con diversas edades y en distintas fases de la vida: ¿todas éramos solteras?

La joven Edna no, claro está; cuando se fue de Newburyport sólo tenía doce años, no era más que una niña, pero un momento… En la época de Shakespeare, la capacidad reproductiva equivalía a la madurez; Julieta tenía trece años cuando se casó con Romeo. ¿Con qué edad se consideraba mujer una niña en Estados Unidos a principios del siglo xx? Para averiguarlo recurrí a Stephanie Coontz, historiadora sobre el matrimonio: en todo el siglo xix, la edad de consentimiento sexual en la mayoría de los estados era diez, once o doce años (siete en Delaware), pero, afortunadamente, a finales de siglo los reformistas sociales ya habían aumentado esa cifra a entre dieciséis y dieciocho.*

La madre de Edna y yo rondábamos los cuarenta; pero yo, a diferencia de ella, nunca me había casado ni, por lo tanto, divorciado. ¿Una divorciada es soltera? ¿Y qué pasa con las viudas, ellas cuentan?

Dado que históricamente las mujeres solteras y las casadas han tenido derechos distintos, pedí a mi padre que consultara su Black’s Law Dictionary, el diccionario jurídico más usado en Estados Unidos. No contiene ninguna entrada sobre «mujer soltera», aunque sí el muy glamuroso latinajo feme sole: «mujer soltera, incluidas las que han estado casadas pero cuyo matrimonio se ha disuelto por causa de muerte o divorcio y, a la mayoría de efectos, aquellas mujeres que están jurídicamente separadas de sus maridos». (Nótese que incluso las leyes definen a una mujer soltera por aquello de lo que carece.)

DePaulo profundiza en esa definición de soltera. Sostiene que se está «socialmente soltera» si se mantiene una relación sexual o sentimental con alguien pero ninguna de las dos personas se considera pareja o no cumple la definición que da la sociedad al hecho de estar en pareja (que varía de la exclusividad a la cohabitación). Por otro lado, se está «personalmente soltera» si una se considera a sí misma soltera, incluso aunque esté en pareja.

El que estas definiciones se puedan aplicar a hombres y mujeres por igual podría parecer sugerir que la soltería es igual para los dos sexos, pero no es eso lo que indican los sinónimos anticuados que siguen vigentes. Bachelor [soltero] designaba originalmente a los hombres que ejercían una categoría inferior en profesiones tan exigentes que les impedían casarse. En la Francia del siglo xiii designaba, por ejemplo, a un estudiante de teología que aún no había logrado

La voz spinster [solterona] sigue una trayectoria inversa. Surgió en la Europa del siglo xv como forma honorable de describir a las chicas, en su mayoría sin casar, que se dedicaban a hilar como medio de vida (una de las profesiones más respetables a las que podía aspirar una mujer). En el siglo xvi, el término se había extendido ya para incluir a cualquier mujer sin casar, fuera hilandera o no.(4)

No fue hasta la época de las colonias americanas cuando spinster pasó a ser sinónimo del término en inglés británico old maid [moza vieja] en un acto de menosprecio que invoca cruelmente a maiden [doncella] para indicar que esta versión madura no ha superado nunca su estado virginal y está ya tan lejos de la plenitud de la vida que jamás lo hará. En un momento en el que la procreación era necesaria para contar con población suficiente, el imperativo bíblico de «creced y multiplicaos» se vivía con una especial urgencia y como, por supuesto, sólo las esposas tenían permitido practicar sexo, los colonos consideraban a las mujeres solitarias algo pecaminoso, una amenaza para la sociedad. Si una mujer seguía sin casar a los veintitrés años, se convertía en una spinster, una solterona. Si a los veintiséis aún no se había casado, se la tachaba de thorn- back [mantarraya], una especie de pez plano y espinoso; un comienzo desalentador para el largo proceso americano de sentirse cómodo con la idea de la existencia de mujeres autónomas. Duran te los juicios de Salem, en 1692, de las casi doscientas personas acusadas de brujería (todas ellas procedentes de los pueblos agrícolas y las poblaciones costeras entre las que crecí), la mayoría eran mujeres adultas que vivían en los márgenes de la sociedad, ya fueran madres solteras pobres o viudas cuya riqueza despertaba envidias.(5)

De hecho, yo me he criado en un territorio de solteronas. A lo largo del siglo xix, Nueva Inglaterra albergó a más mujeres solteras que ningún otro lugar del país; la mayor proporción se dio en Mas sachusetts: más del doble que en todo el conjunto del país. Ello se debió en gran medida al ingente número de bajas causadas por la Guerra de Secesión que, por supuesto, asoló todo el país; históricamente, las guerras hacen que la población de mujeres solteras alcance unos valores máximos altísimos. (En la antigua Roma, las repetidas campañas militares agotaron de forma tan drástica la cantidad de hombres libres casaderos que algunas solteras trataron de casarse con esclavos, lo que suscitó una enorme resistencia en la población.) Pero otros factores —la maltrecha economía de la pos guerra, que dificultaba a los hombres conseguir un empleo y casar se pronto; una devoción nacional por los logros intelectuales y literarios, que se extendió a las mujeres— crearon un ambiente social en el que se permitía florecer, un poco, a las mujeres solteras.

Muy poca gente, si la hay, utiliza en serio hoy en día el término inglés spinster, pero todos sabemos lo que significa. Oxford English Dictionary: «Mujer sin casar, sobre todo una mujer de edad avanzada de quien se considera que es improbable que se case». American Heritage Dictionary: «Generalmente ofensivo. Mujer, sobre todo de edad avanzada, que no se ha casado». El diccionario de mi MacBook

Emprendí el viaje de vuelta a casa el mes que cumplía los cuarenta (la versión de mi época de la mantarraya irredenta).

En la Antigua Roma siempre había varias vírgenes vestales protegiendo el fuego sagrado de Vesta, la diosa del hogar. Se seleccionaban para el sacerdocio antes de la pubertad y juraban mantener el celibato durante treinta años. Una vez cumplido el servicio —por lo general, a mitad de la treintena y nunca más tarde de los cuarenta años—, recibían una pensión y eran libres de hacer lo que quisieran, incluso contraer matrimonio. Casarse con una antigua vestal constituía un símbolo de estatus social muy codiciado.

Mis cinco despertadoras me habían traído hasta aquí. Tal vez había llegado el momento de poner sobre el papel todo lo que me habían enseñado y luego seguir avanzando en esta década por mis propios medios.

*Este primer capítulo es parte del libro Solterona (Malpaso, 2017)

Kate Bolick – ha sido editora de las revistas The Atlanticy Domino,. Sus colaboraciones han aparecido, entre otras publicaciones, en The New York Times, The Wall Street Journal, The Boston Globe, Cosmopolitan, Elle, Vogue . Es una invitada habitual de muchos programas de televisión de la mayoría de cadenas de alcance nacional de los Estados Unidos.

Kate Bolick – ha sido editora de las revistas The Atlanticy Domino,. Sus colaboraciones han aparecido, entre otras publicaciones, en The New York Times, The Wall Street Journal, The Boston Globe, Cosmopolitan, Elle, Vogue . Es una invitada habitual de muchos programas de televisión de la mayoría de cadenas de alcance nacional de los Estados Unidos.

Notas

1.Las estadísticas varían según la edad y son, por tanto, difíciles de determinar. En septiembre de 2014, la Oficina del Censo de Estados Unidos señaló que, en 2013, 105 millones de personas de 18 años o más nunca se habían casado, divorciado o en viudado y que el 53% eran mujeres. Ese mismo mes, la Oficina de Estadísticas del Departamento de Trabajo anunció que en agosto de 2014 había 124,6 millones de es tadounidenses solteros, o el 50,2% de la población (frente al 37% de 1976), lo que permitió a los medios afirmar que el número de estadounidenses solteros supera ya al de casados, aunque hay que tener en cuenta que incluían a los de 16 años o más.

2. El gráfico no procede en realidad de un comité de expertos: mi ayudante de investigación y yo lo elaboramos combinando informes del censo; los resultados más recientes proceden del American Community Survey de 2013 llevado a cabo por la Oficina del Censo de Estados Unidos.

3 En la actualidad, la edad de consentimiento sexual federal, que se aplica a las relaciones sexuales que implican desplazarse entre distintos estados o países, es de dieciséis años. Esto rige también en treinta y un estados; de los restantes, ocho tienen la edad fijada en diecisiete, y diez, en dieciocho.el título de maestro. Alrededor del año 1300, la palabra pasó al inglés para describir a los hidalgos. Mucho después, los casamenteros victorianos se apropiaron del término y le añadieron eligible [casadero] para designar a los hombres sin casar dotados de riqueza y confirmed [empedernido] para los que querían seguir en esa situación. A finales del siglo xix, el término ya se había neutralizado y significaba simplemente «hombre no casado» como en la actualidad.

6. La palabra spinster (originalmente «hilandera») suele traducirse como solterona. Más allá del significado literal, ambos términos han adquirido una connotación negativa (e incluso despectiva) que la autora de esta obra asume e invierte para reivindicar el valor de la soltería. Suscribimos esa posición. (N. de la Ed.)

Posted: July 26, 2017 at 10:57 pm