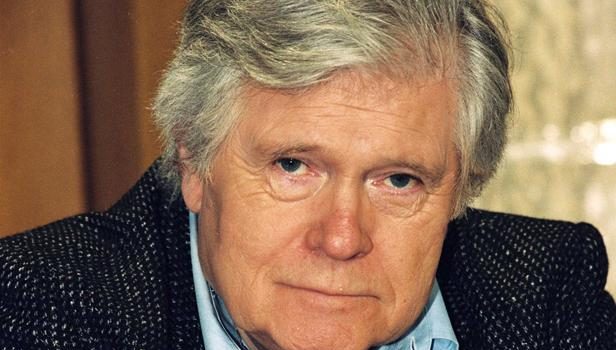

Sergio González Rodríguez, In Memoriam

Lorea Canales

“Querida Lorea,

sí, después de dejarte me quedé

un poco en la desolación,

como en una ciudad abandonada,

hasta obscura a pesar de la tarde soleada.

Ya nos veremos pronto, fue sensacional verte!”

Sergio González Rodríguez (Febrero, 2008).

Así era nuestra relación, muy cariñosa, un poco cursi. Ustedes perdonen, de todas maneras esto es una historia de amor, del amor más frecuente, creo, y el menos contado, del amor no romántico, del amor que siempre fue amistad, nunca más, nunca menos y que nunca quiso ser ni más ni menos porque eso era suficiente.

Yo conocí a Sergio en 1997 cuando entré a trabajar al periódico Reforma. Yo tenía 25 años y él 47 –yo ya lo consideraba entonces un hombre mayor. Ahora tengo casi su edad. Soy una señora y él está muerto. Si yo me muero de un infarto en veinte años, mis hijas tendrán 34 y 33 y se pensará que, aunque si mi muerte fue prematura, viví una larga y buena vida.

Sé que voy a extrañar a Sergio. Para mí él siempre estaba ahí, aunque viviéramos lejos, aunque nos viéramos poco; un WhatsApp, un mail y al instante conversábamos. ¿Te enteraste de…? ¿Leíste esto? ¿Qué te pareció tal o cual nota? ¿Cómo ves, corazón? Me decía él. Siempre estaba ahí, ¿y ahora? Ahora no tengo a quién marcarle, no tengo a quién escribirle. No puedo preguntarle cuál fue la canción que cantó en aquella conferencia y de la que no logro acordarme. Quiero atraparlo de alguna manera. Quiero conservarlo. No estoy lista para dejar que se vaya.

Cuando muere un escritor, siempre nos quedan sus obras, lo que es un gran regalo. Cuando mueren los que no escriben, ¿qué queda? ¿Unas fotos, unos muebles? ¿Unos recuerdos endebles?

“La venganza de una mano mortal”, escribió Szymborska sobre la escritura. Yo siempre tengo esos versos en mente, porque sí; los escritores pasamos la vida pegados a un escritorio y cuando nuestra vida concluye, por lo menos queda aquello que hicimos sobre ese escritorio, aquello que escribimos. Y Sergio escribió muchísimo. Sin embargo eso ahora no me consuela. Sí, al menos queda su obra, al menos podré leerlo, no se ha ido del todo. Pero Sergio para mí, más que un escritor, más que su obra, fue un amigo. Me viene el cliché ahora de amigo entrañable, quizás porque lo siento en mis entrañas, siento que se me desgarran, siento que se me ha ido una parte entrañable. Y aunque tengo nuestros correos en la memoria de mi computadora, ya jamás me va a contestar ninguno.

Abro nuestros archivo en mi computadora, desde esa dirección de “me.com”, sólo comienzan en el 2008. Pero ya entonces llevábamos más de una década de amistad. Me da miedo empezar a escarbar, temo abrir los recuerdos. Mis miedos no son infundados. Al empezar a buscar lo que se ha escrito sobre él, me topo, por ejemplo, con un horrible video de su entierro, una cosa de mal gusto hecha por el mismo periódico dónde trabajábamos. Si Sergio viera eso volvería a morirse.

Escribo con gran ambivalencia, Sergio era mío, era mi Sergio, y no quiero necesariamente compartirlo, pero al ver lo que otros escriben sobre él, siento casi una obligación. Christopher Domínguez Michael escribe “Amigos íntimos no lo fuimos y francamente no sé si los tuvo. Nunca visité, por ejemplo, ninguno de sus departamentos”.

Y yo puedo decir lo contrario, Sergio fue mi amigo íntimo, aunque visité solamente una vez su departamento, a lo largo de nuestros veinte años de amistad. Su departamento era increíble, una muestra verdadera de cómo era él. Entrabas y no había nada. Parecía que recién se mudaba. No había un sillón. Ni un tenedor. Ni una vajilla. Te recibía el piso de parqué de una sala vacía. A la derecha estaba el estudio de Sergio, ese sí, con un diminuto escritorio ocupado, en ese entonces, por una de esas Macs ultramodernas y gorditas color naranja –sí, estoy hablando de 1998 o por ahí–, y estantes atiborrados de libros del piso al techo. Su estudio me recordaba la celda de un monje medieval, los libros llegaban hasta el techo y no tenía ventanas; tenía sí un estéreo, un tornamesa, grandes bocinas, libros y papeles y el pequeño escritorio con su silla. Su recámara estaba enfrente, también vacía, excepto por un colchón en el piso y pilas y pilas de libros, cuatro columnas gigantes a los lados, lo suficientemente altas como para preocuparme de que se le cayeran encima.

Sergio y yo conversábamos, eso es lo que hacíamos, hablar de libros, de política, de sus hallazgos recientes, de los amigos. Tengo aún la memoria de su voz, difícil de entender: tenía una dicción muy particular y, por eso, era mejor escucharlo de cerca, en corto; esto probablemente debido a su sordera. Pero no recuerdo haber hablado nunca de esta idea que me viene ahora a la mente, la de que estamos aquí en la tierra para volvernos más nosotros mismos, para volvernos una versión más auténtica de quienes somos y una en donde nuestras cualidades se sobrepongan a nuestros defectos. En ese sentido, Sergio era auténticamente él. Se había hecho una versión real de él mismo y su departamento lo reflejaba. A Sergio le gustaban los libros e hizo de ellos su vida. Le gustaba la música. El cine. Le gustaba usar su prodigiosa inteligencia principalmente para escribir. Si necesitaba comer, salía a la calle y comía. No necesitaba un tenedor en su casa. Ni un coche, ni nada. Le gustaba ir a comer con amigos. Le gustaba beber. Esa era la intimidad para Sergio: una mesa, un restaurante, unos tequilas, los amigos. Al menos esa fue mi amistad con él. Íbamos a un restaurante, comíamos, hablábamos, bebíamos, así manifestábamos el cariño que nos teníamos.

Nos gustaba comer lo mismo. Y disfrutábamos los mismos restaurantes, desde Los Panchos, hasta una pozolería en la Colonia Narvarte… El Santo Coyote y hasta El Alcalde en Guadalajara. Nuestro último lugar preferido para vernos era El Candelero. Muchas veces compartíamos un plato porque no teníamos tanta hambre, pero casi siempre comenzábamos con una sopa y siempre tequilas; él a veces pedía whiskey, a veces Coca-cola, pero lo más frecuente es que bebiéramos tequila y cervezas. Cuando andaba de borracho le gustaba pedir anises al final de la comida. Y ahí era cuándo nos dejábamos, nos despedíamos y jurábamos volver a vernos pronto.

–Sé feliz, corazón. Te quiero mucho.

Una vez fuimos a una cantina cerca de Xola; nos vimos ahí porque en ese entonces yo había salido del Reforma para trabajar en el portal Esmas de Televisa, y las oficinas quedaban cerca. Sergio era como una Guía Roji para los bares de la ciudad. Lo podías llamar de cualquier esquina y te decía algún buen lugar que estuviera cerca. Este era un bar de mala muerte, como muchos que frecuentábamos, con buena botana y creo que rockola. Pero además ofrecía una especie de concurso; si lograbas tomar unos doce tragos –todos distintos, un horror de menú, algo así como margarita, desarmador, huracán, cuba, daiquirí, bloody mary, etc., te premiaban con una placa de bronce en la pared. Muchos habían superado el reto. En esa ocasión yo ya había decidido mudarme a Nueva York, y le dije que ahí iba a ser mi despedida. Que volveríamos con los amigos y nos inmortalizaríamos con placas de bronce. No lo hicimos, pero siempre recordábamos ese bar y nuestra idea descabellada.

Salvador Camarena, Luis Enrique López y Sergio ya eran amigos cuando yo entré a trabajar al Reforma y no sé cómo, ni porqué, pero me uní al grupo. Comíamos una vez a la semana o nos íbamos de copas después de trabajar. En una ocasión, en un bar cerca del periódico, entró un hombre con una pistola y, al día siguiente, Sergio inmortalizó el bar y nuestra presencia en uno de sus textos en la columna “Bajos Fondos”.

Nos unía la literatura pero compartíamos además un sentido del humor, nos entendíamos de esa manera en la que nos burlábamos de las mismas cosas. No es que todo para Sergio fuera un juego. Yo creo que la mayoría lo describirían como serio pero Sergio encontraba la gracia en todo lo que hacía; se tomaba enserio y no. Se divertía haciendo lo que hacía. Se divertía observando el mundo, investigando, contando su más reciente teoría geopolítica o del transhumanismo –su última obsesión.

Algunos han hablado de las agallas de Sergio, de su gran valentía, lo que Sergio tenía era un gran corazón. Dios le dio –y me atrevo a hablar de Dios porque Sergio era creyente aun cuando ya casi nadie lo es, y yo, a pesar de mi natural escepticismo y tendencias cínicas, comienzo a creer y si aún no lo hago bien a bien, haré como si sí, lo haré por él porque cuando hablábamos él y yo, hacía como si creyera y hacía como si entendiera todo lo que decía, aunque no fuera del todo verdad. La verdad era su territorio. Y yo ahora creo que él me mira desde el cielo, porque si no pienso eso, es demasiado triste.

Dicen los racionales y ateos –escuela a la que he estado suscrita– que no me haga ilusiones con niñerías, con idioteces de San Pedro en el trono, bla-bla-bla, dividiendo a justos e inocentes, que me vaya haciendo la idea de una puta vez que Sergio ya no está, que ya, kaput, se acabó, paro cardiaco, féretro, panteón, ya.

Sergio fue creyente y tenía, además de San Pedro, una pandilla cósmica; y yo era parte de su pandilla y cuando hablábamos de todo lo importante, yo creía.

Si ustedes no creen, perdónenme, vivan su vida así, no creyendo. Yo, con el perdón de ustedes no tengo la fuerza, simplemente no tengo la fuerza para vivir todo esto, y amar todo esto para que luego sea nada. No, a mí déjenme con San Pedro, los cuentos de hadas y nuestra pandilla cósmica.

Una parte de mí está contenta por Sergio, contenta porque no sufrió una larga enfermedad; pudo vivir bien siempre, puedo apostar que tomó tequila un par de días antes de morir. La vida de Sergio, hasta dónde yo la vi, consistía en dos cosas, tres, porque su familia era una parte muy importante de su vida, sus hermanas y hermanos –eran nueve, ahora quedan seis– y sus sobrinos. Sergio era discreto con su familia y sólo dejaba ver que eran muy cercanos. Su principal motor fue siempre su trabajo, la lectura, la escritura; y eso es lo que nos queda de Sergio, sus investigaciones, ideas, entrevistas, crónicas. Él estaba muy orgulloso de ser el único –decía él– que se interesaba por leer a los nuevos escritores. Lo hacía por su insaciable curiosidad, pero sobre todo por generosidad. Sergio se hizo él mismo y sabía lo importante que son los apoyos para quien empieza. Estaba al tanto de los nuevos escritores y fue ciertamente un maestro para muchos de nosotros.

El otro aspecto de la vida de Sergio eran sus amigos. Sergio siempre tenía amigos. Ahora que no está, cuento cuántos amigos tenemos en común, pero no es que los hayamos tenido en común, Sergio me los presentó, Sergio me acercó a Frank Goldman, David Lida, Leo Tarifeño, Gerardo Lammers, Carlos Velázquez, Andrés Ramírez, Paola Tinoco, Julián Herbert, Mauricio Montiel… y, por supuesto, a Luis Enrique López y Salvador Camarena. La lista es más larga y divertida. Ahora nos quedamos como huérfanos, sin ese centro que era Sergio, un torbellino a veces. Con él siempre me sentí cuidada, acompañada, querida. No sé cómo va a ser sin él. No quiero saberlo. Prefiero pensar que me está viendo desde el cielo porque, aunque era un demonio, fue un santo, un caballero, mi amigo, mi Serge.

Lorea Canales es autora de los títulos: Apenas Marta (Becoming Marta) in 2011 y Los perros (The Dogs) in 2013. Ha sido incluida en diversas antologías. Su Twitter es @loreac

Lorea Canales es autora de los títulos: Apenas Marta (Becoming Marta) in 2011 y Los perros (The Dogs) in 2013. Ha sido incluida en diversas antologías. Su Twitter es @loreac

©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.

Posted: April 11, 2017 at 11:03 pm