Perder libros (consideración telúrica)

Malva Flores

Mientras lo hacía, recordé otros tantos libros extraviados y escribí un tuit, en medio de mi desesperación: “Hace un año debí cambiarme de casa apresuradamente. Fue obligatorio deshacernos de un tercio de nuestros libros. Sí, esos libros que hoy necesito con urgencia. El dios de los libros es de los más vengativos. No digan que no les avisé.”

para Jesús Quintero

Sé que nadie puede creer que mi trabajo —anotar libros, correspondencias, las memorias de los otros— puede ser apasionante. Yo podría asegurarles que se trata de la más hermosa y secreta de las profesiones. No es —y sí es— ese trabajo en las galeras del mundo, que todos imaginan. Se trata de una aventura fabulosa que te mantiene con el Jesús en la boca bien porque se te revela un mundo desconocido, bien porque afirmas o contraes nuevas admiraciones. Tiene, sin embargo, sus asegunes. Aunque los momentos de intenso dramatismo que constituyen mi vida y la vida de los “anotadores” está llena de sobresaltos, cuando un lector tiene finalmente la edición en sus manos parece que los temblores que azotan la casa del anotador no existieron nunca o, por lo menos, no llegaron a la tersa, limpia, superficie del aparador donde alguien nos envuelve un ejemplar en la librería.

En las profundidades de la Tierra donde vive el “anotador” alejado del mundanal ruido, de pie cuando el alba aún no hace su aparición tras las montañas, deslumbrado como un topo que de pronto es descubierto por los rayos del sol, a veces ocurren pequeñas catástrofes telúricas, temblores imperceptibles en la superficie y que, no obstante, dañan considerablemente el esfuerzo de los topos o también de los castores, porque un anotador es una especie de castor que levanta diques para evitar que entre agua a la madriguera de la Historia: que todo encuentre su lugar en ese espacio seco y confortable que debe ser un libro anotado; que las filtraciones del exceso de información no destruyan el rostro de esa obra íntima.

Esto de justificar la inclusión del castor en estas notas me ha costado un poco de trabajo pero quería decirlo para hacerle honor al apodo cariñoso con el que hace siglos me bautizó David Medina Portillo: la castora. Hay momentos, sin embargo, en que la guarida amenaza derrumbe y sólo el dios de los anotadores puede venir a nuestro auxilio.

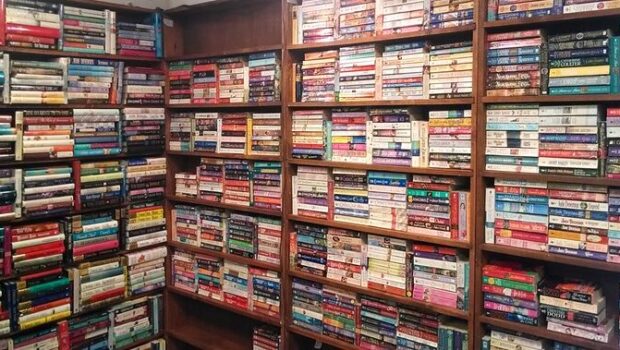

Algo así me ocurrió hace unas cuantas semanas. Debía encontrar un libro donde, estaba segura, encontraría lo que estaba buscando: la anécdota de otro libro, perdido por su dueño y hallado en el librero de un amigo. Pero el libro de marras —el que narraba la anécdota— no estaba en su lugar. Era imposible que lo hubiera regalado, pero hay momentos en la vida del anotador en que la acumulación insensata de papeles y volúmenes provoca una especie de euforia libricida. A veces, sin embargo, no se trata del deseo enloquecido de quemarlo todo y hallar la paz de los desiertos, sino algo menos heroico: cambiarse de casa y no tener, en la nueva vivienda, espacio para tantos libros.

Eso nos ocurrió el año pasado: una mudanza obligada por circunstancias que prefiero olvidar, pero fulminante como la voz de Dios si nos castiga, nos obligó a deshacernos de un tercio de nuestra biblioteca. Aún así, era categóricamente imposible que hubiera regalado el libro que buscaba.

Mientras lo hacía, recordé otros tantos libros extraviados y escribí un tuit, en medio de mi desesperación: “Hace un año debí cambiarme de casa apresuradamente. Fue obligatorio deshacernos de un tercio de nuestros libros. Sí, esos libros que hoy necesito con urgencia. El dios de los libros es de los más vengativos. No digan que no les avisé.”

Varios amigos dieron acuse de recibo y comenzó una charla curiosa sobre los libros extraviados, la lista de los libros “prestados y perdidos para siempre”, el horror de saber que un amigo se había agenciado a la mala un volumen nuestro (tal y como pasaba en la historia del libro que buscaba) y, también, la lista de los libros vendidos contra nuestra voluntad. Hubo quien recordó haber perdido, como yo, su biblioteca; otros que malbarataron ediciones valiosas en tiempos de penuria. Entonces recordé cómo un amigo le llevó a David un libro de Djuna Barnes que, siendo muy jóvenes, me había regalado por mi cumpleaños, asunto evidente en la dedicatoria de ese libro que el amigo compró en una librería de viejo. ¿Cómo había llegado allí?

Recordé que, en un periodo de desgracia, mi padre había vendido cuantos libros halló en su biblioteca (y en la mía). También, que azares del destino compartido llevaron a que, luego de trifulcas sin fin, le entregara a mi primer marido dos “bolsas del mandado” donde, le dije, podía meter exactamente el número de libros que cupieran y llevárselos. Ni uno más. Sé que me vi mal, pero lo caido, caido.

Han existido otros momentos donde he ganado o perdido libros. Reconozco sólo un dizque hurto, que no fue tal porque el libro quedó en mi casa, abandonado por su dueño después de una fiesta y mi única culpa fue no haberlo devuelto, pero juro que nadie me preguntó por su paradero: el Diario de Gide.

La fuerza de un terremoto metafórico y personal depositó en mi casa algunas joyas que podré devolver cuando el mundo o la vida otra vez dé una vuelta. No fui responsable de esa pérdida, pero al menos gané unas cartas y varios libros valiosos: varias poesías verticales de Juarroz, la primera edición de El matrimonio del Cielo y del Infierno, de Blake, en traducción de Villaurrutia, viejos volúmenes de poetas hispanoamericanos que hoy ya nadie recuerda y yo sigo adorando —Molina, Orozco, Girri— y otros más que me pesan como si los hubiera robado. Mis amigos, mis verdaderos amigos, sabrán reconocerse y no necesitan perdonarme: se los estoy cuidando.

En otra circunstancia telúrica, David llegó a la casa con la caja de sus pertenencias, que debió sacar de La Gaceta del FCE cuando terminó su encargo —ese bonito eufemismo—. Él no quiso ver nada más y aventó la caja a la que corrí rápidamente: ahí estaba el original manuscrito de Tierra nativa, de José Luis Rivas —antiguo director también de La Gaceta— que atesoré en ese instante. Años después, intenté devolver a José Luis sus originales, pero dijo que me los regalaba, así nomás, para gran alborozo mío.

No creo en el azar, sí en el destino. El mismo día en que me quejaba en twitter de la pérdida de varios libros, un amigo me envió la fotografía de la Antología poética de Rilke, en la vieja edición de Austral. En los cantos podía leerse aún el viejo sello con mi nombre. El ex-libris de la portadilla, lo confirmaba. ¿Cómo había llegado hasta él? Un amigo encuadernador, a quien yo no conocía, se lo había vendido. Entonces volvieron a mis ojos los momentos infaustos en que la necesidad me llevó a guardar en sendas bolsas del mandado (las mismas que antes relaté) buena parte de mi colección Austral y a venderla hace más de treinta y cinco años.

La semana pasada fui a México a una lectura de poemas y a presentar Estrella de dos puntas. Entre los asistentes estaba Jesús Quintero con mi libro (o más bien, con su libro de Rilke). Volví de México con libros y regalos que nunca olvidaré. Traje también mi vieja edición que Jesús me regaló. Al llegar, como otra sorpresa inmerecida hallé —bajo otros libros de mi escritorio atestado— aquel viejo volumen donde se narra la historia de un amigo que halló, en el librero de otro, un libro amado. Puedo seguir anotando. Ya sé de quién y de qué se trata perder libros.

Malva Flores es poeta y ensayista. Autora de La culpa es por cantar. Apuntes sobre poesía y poetas de hoy (Literal Publishing/Conaculta, 2014), Galápagos (Era, 2016), A extraña línea quebrada (Literal Publishing, 2019) y Sombras en el campus (Bonilla, 2020). Su libro más reciente es Estrella de dos puntas (Planeta, 2020), por el que obtuvo el Premio Mazatlán y el Premio Xavier Villaurrutia. Es columnista de Literal. Twitter: @malvafg

Malva Flores es poeta y ensayista. Autora de La culpa es por cantar. Apuntes sobre poesía y poetas de hoy (Literal Publishing/Conaculta, 2014), Galápagos (Era, 2016), A extraña línea quebrada (Literal Publishing, 2019) y Sombras en el campus (Bonilla, 2020). Su libro más reciente es Estrella de dos puntas (Planeta, 2020), por el que obtuvo el Premio Mazatlán y el Premio Xavier Villaurrutia. Es columnista de Literal. Twitter: @malvafg

Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad. / Our contributors and columnists are solely responsible for the opinions expressed here, which do not necessarily reflect the point of view of this magazine or its editors. However, we do reaffirm and support their right to voice said opinions with full plurality.

Posted: April 6, 2022 at 9:58 pm