Una lección de elegancia de Fina García Marruz

Carlos Ávila Villamar

|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

“Nada hemos merecido, pero es piedad muy grande que

sea ley que lo mayor salga de lo más pequeño”

Fina García Marruz, Pequeñas memorias

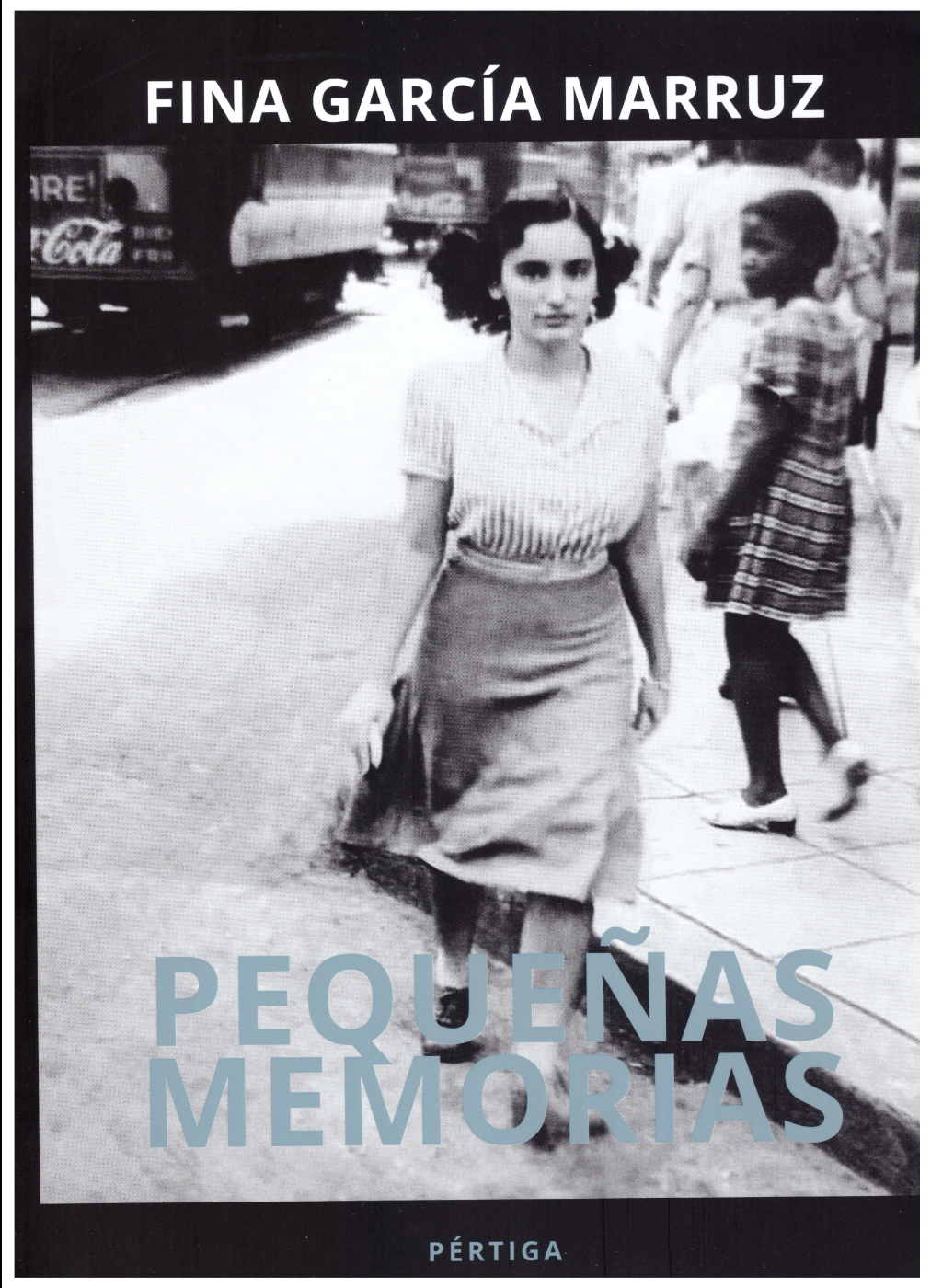

Quizás porque es una cualidad que no tengo, admiro las múltiples formas de elegancia que encuentro en el mundo. Estas formas, no obstante, se me hacen cada vez más esporádicas, sobre todo (aunque no exclusivamente) en la literatura y en las artes. La “revelación” definitiva, por así decirlo, ocurrió hace meses cuando leí al fin Pequeñas memorias, de Fina García Marruz. Es un libro hermoso escrito hace más de medio siglo, pero publicado hace apenas un par de años con un prólogo de Josefina de Diego García Marruz, a quien en muy buena medida se debe la edición. Además de hermoso, conmovedor o amigable (como deben ser los libros de ensayos: y sí, creo que Pequeñas memorias tiene más ensayos que memorias), es sin duda un libro elegante. La palabra me vino a la cabeza mientras lo leía y ha seguido merodeando mis pensamientos desde entonces. Es una palabra cuyo significado, creo, llegué a olvidar, quizás por desuso o simple torpeza.

Y es que se hace difícil hoy día describir un libro como elegante sin mancharlo de manera involuntaria con asociaciones injustas: estiramiento, teatralidad y, en última instancia, ridiculez. Cualidades que no son la elegancia sino el producto de la pretensión de la elegancia. Y ese es el problema: que una elegancia artificiosa es catastrófica para aquel que la practique. No hace más que redoblar las evidencias de sus fallas de carácter. Y tanto se temió a una elegancia artificiosa que se llegó a temer o a despreciar la elegancia en sí misma, o se llegó a decir que jamás existió en primer lugar. Existe, no obstante, lo que podríamos llamar una “elegancia” al escribir, y me propongo demostrarlo con un par de líneas de Pequeñas memorias:

Profundo es todo lo que no puede elegirse. No elegimos nuestro padre ni nuestra madre, la tierra en que nacimos ni el momento en que habremos de morir. No hemos elegido nuestro cuerpo ni nuestra alma, y el amor siempre tendrá la falla de nuestra elección y solo será profundo en la medida en que prescindamos de ella, sobreviniendo como un destino.

Este fragmento es solo uno de muchos fragmentos inolvidables. Es sencillo y verdadero. No tiene miedo de ser solemne ni ambicioso. Las palabras caen unas tras otras con tanta certeza, con tanta naturalidad, que parecen un destino y demuestran lo que dicen sin más recurso que ellas mismas. Fina tenía una fe firme en la verdad de la palabra: “la realidad soporta la mentira sin resquebrajarse, pero las palabras no”, dice en Pequeñas memorias. Esta idea es quizás una de las ideas más radicales y fascinantes que se puedan tener en torno a la verdad. Es tan radical que no puedo compartirla. Pero nada hay en la escritura de Fina que la ponga en duda.

Nada elige Fina que esté más allá de esta idea primordial. El resto del libro parece brotar del inicio de la frase o de su fin (la frase podría ser ese momento cúspide, de “dicha”, de “detención de la forma”, del que habla en el último texto de Pequeñas memorias). Cuando hablo de elegancia, en definitiva, hablo entonces de un equilibrio moral e intelectual ejercido en los actos, en el habla o la escritura. Una suavidad particular para moverse entre los problemas más difíciles. La elegancia implica, sí, desechar palabras, si es que hay en ellas algo falso: para conservar la identidad de palabra y verdad la única solución es dejar fuera muchas cosas (el origen de la palabra “elegancia” es eligere, “elegir”). Implica una cortesía y una generosidad. Rasgos que no fueron nunca predominantes (no intento ahora fantasear con épocas literarias maravillosas en las que todo el mundo, por así decirlo, “sabía escribir”), pero que aparecían con la frecuencia suficiente como para que fueran más o menos reconocibles.

Y no, al origenismo no le faltaron fallos. No todos sus autores fueron de primera línea, e incluso no todos los libros de los autores “de primera línea” fueron memorables. Pero de ningún grupo literario podrá decirse cosa semejante. Una reseña de Pequeñas memorias escrita por Ernesto Hernández Busto apunta:

Dentro de la familia literaria cubana, los origenistas fueron, durante muchos años, esos padres severos a los que se debía obedecer. Después nos rebelamos, le fuimos viendo los defectos, les alzamos la voz, tratamos de olvidarlos. Muchos años después, a la luz de estas y otras páginas imprescindibles que definen un gran estilo, entendemos que también Orígenes fue una víctima de la maldición colectiva que borró una parte esencial de nosotros mismos y nos dispersó por el mundo.

Después de leer Pequeñas memorias es muy difícil no extrañar a esos “padres severos”, que sabían ser también gentiles. Y es muy difícil no ansiar encontrar con mayor frecuencia la gentileza y la elegancia, no solo en la literatura cubana, sino (me atrevería a decir) en la literatura en español. Al lado de fealdades premeditadas incluso la odiosa pretensión de elegancia no se hace tan molesta. La pretensión de elegancia, a fin de cuentas, servía como pedestal para un número reducido de prodigios. Si no hubiera miles, millones de pianistas mediocres, la habilidad de los pianistas en verdad talentosos no estaría en alto, sería invisible, y su mérito parecería nulo (aunque fuera inmenso).

Nunca hubo una época ni un lugar donde predominaran los buenos escritores (aunque vale la pena señalar que el número de buenos escritores cubanos que hubo entre 1930 y 1990 es una improbabilidad estadística). Ser escritor es casi un sinónimo de ser un mal escritor. Y ni siquiera ha habido nunca una sola forma de ser un buen escritor (de hecho, esa es una de las razones de la riqueza de la literatura). Hay muchas formas de elegancia. Tal vez lo que yo llame elegancia sea una pretensión para alguien más, y eso está bien. Como sugirió Jorge Luis Borges, la mejor biblioteca no es la que se compone de infinitos tomos idénticos de una obra perfecta (reducción al absurdo de la esterilidad), sino la que admite obras imperfectas que la complementen y definan. Y desde luego, no quiero decir que Virgilio Piñera sea un mero instrumento para que brillen los poemas de Lezama Lima (poemas que de hecho son bastante “imperfectos”, asimétricos, no son poemas “clásicos” en lo absoluto). Lo que quiero decir es que en algún momento la literatura fue lo bastante rica (ya no lo es) como para que cada cual encontrara algo que le gustara leer.

A partir de cierto momento, el miedo a la pretensión de elegancia ha sido más fuerte y se ha olvidado que la elegancia siquiera sea posible. Es decir, se ha olvidado que la sutileza y el equilibrio son buena prácticas (de la inteligencia, ante todo) y no meras obsesiones aristocráticas o burguesas. La elegancia, bien lo sabe Fina García Marruz, puede estar en la forma de un cántaro o en el ruido del agua: su poesía debe parte de sus méritos a la elección de imágenes precisas. De todas las situaciones del mundo elegir aquellas que compartan cierta sensibilidad (un autor es una sensibilidad). Fina tiene un poema formidable (“La puerta”) que trata solo de la luz deslumbrante de la mañana entrando por el marco, una luz en la que todos los colores son todavía el blanco y nada más (“Luego serían / mundo y carne, / apariencia y color, / ya todos ciegos”), y tiene ese otro (“El recodo”) sobre la penumbra del recodo (“Nadie se detiene / a recorrerlo. Se encuentra solamente / cuando se va a otro sitio, cuando / no hay tiempo. / Luego / No se encuentra más. / Es el paraíso”). Que en el origenismo sea un tema frecuente la aristocracia venida a menos es una cosa, y que haya en la escritura de algunos de los autores origenistas una palpable búsqueda de la elegancia en la escritura, es otra.

Fina García Marruz habla de una “actitud”, en todo caso, y quizás de una circunstancia que ha moldeado su poesía y la de muchos otros:

(…) esa permanente actitud del espíritu, presente en cualquier época, cualquier clase, cualquier tiempo que en la total aceptación de una pérdida halla un equivalente más bello de su anterior dominio, visible en el modo de trabajar una jarra, de realizar cualquier labor —como nos enseñaría Juan Ramón Jiménez al hablar de la “aristocracia de intemperie” en su tan mal entendida dedicatoria a “la inmensa minoría”.

Estas líneas bastan para destruir el reduccionismo que a veces se hecho de buena parte de la poesía origenista como nostalgias por el mimbre republicano. Existe la imagen del origenismo (al menos del origenismo de Fina, Cintio, Eliseo y Lezama) como un cuerpo omnipresente que fue importante pero que “hay que superar”, y sin embargo hay pocas pruebas de esa omnipresencia (más allá de los apasionados estudios y las lucrativas autopsias). Ojalá hubiera más presencia de ese modo de entender la literatura. Ojalá la literatura cubana de los últimos cuarenta años hubiera tenido una molesta escuela de malos imitadores de Eliseo Diego. No quiero decir que la literatura cubana de los últimos cuarenta años carezca de méritos. Los tiene, sin duda, pero la elegancia de la prosa y de las ideas es uno muy raro de hallar.

Es terrible que los libros del origenismo sean hoy día “clásicos” (libros que todos conocen y que nadie lee, ni imprime), astutos sellos de legitimación para proyectos culturales o enemigos muertos sobre los cuales hacer tardíos y grotescos bailes de victoria. Una imagen tan entrañable como la del primer encuentro de Fina con Gastón Baquero no sería imposible en la literatura contemporánea, peor, sería invisible.

En Pequeñas memorias Fina elige omitir miserias, “que a nadie faltan”, y esa declaración en sí misma constituye a la vez una elegancia moral y escritural. El regodeo en las miserias y la premeditada búsqueda de la fealdad son desde luego opciones que la libertad individual debería ser capaz de asumir, el problema viene cuando son prácticamente las únicas opciones para un escritor. La causa de fondo es vergonzosamente práctica: las miserias y la fealdad llaman la atención, mientras que la cortesía y la elegancia se pasan por alto a menos que exista cierto consenso de que son en alguna medida deseables. A menudo la belleza es pequeña y la fealdad es gigante: sin una hipocresía que proteja la belleza la fealdad acaba por convenientemente ocupar todo el espacio.

Carlos Ávila Villamar (Holguín, 1995) se graduó de Letras en La Universidad de La Habana. Actualmente hace la Maestría en Letras Modernas en la Universidad Iberoamericana de México. Fue uno de los fundadores de la revista Erial, en la que ha colaborado desde 2020 hasta hoy. Ha publicado los libros La intuición de la caída (2023), Los profetas & Dodos contra moas (2024) y Nueve ficciones (2025)..

©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.

Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad. / Our contributors and columnists are solely responsible for the opinions expressed here, which do not necessarily reflect the point of view of this magazine or its editors. However, we do reaffirm and support their right to voice said opinions with full plurality.

Posted: April 15, 2025 at 6:42 pm