Cita con la Historia

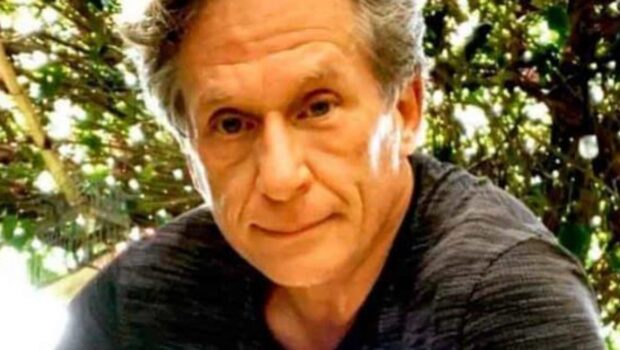

Daniel Salinas Basave

Las redacciones han cambiado mucho. Entonces eran lugares muy ruidosos: las máquinas de escribir producían sobre todo estruendo, y una forma distinta de escribir. Corregir esas hojas de papel pautado —se llamaba pautado porque tenía unas rayas que permitían medir los textos— era difícil y humillante: los buenos no llenaban sus copias de tachones. MARTÍN CAPARRÓS

Nunca llegué a mi cita con la Historia. La hija de la chingada pasó frente a mí como un tren que se sigue de largo sin detenerse en la última estación. Ahora ya puedo hablar en tiempo pasado y afirmar que nunca, en 33 años como periodista, fui testigo privilegiado de algo que valiera la pena narrarse. La Historia, con mayúsculas, siempre fue esquiva. Y mi destino fue malgastar mi vida tecleando millones y millones de palabras que terminaron como cucurucho de tomates o cagadero de mascotas. Mis notas no eran escritas para ser leídas sino para engordar un pretexto. Mis únicos lectores fieles fueron los empleados de comunicación de las oficinas públicas que cada mañana debían entregar a sus superiores un resumen de lo publicado en todos los periódicos, e incluso ellos deben haberme leído a ojo de pájaro, sin hacer demasiadas pausas para analizar lo escrito, pues lo único seguro, tratándose de notas mías, es que ahí no encontrarían nada interesante ni digno de ser reportado.

Mi gran aporte a la historia del periodismo fue mi velocidad y exactitud para transcribir discursos de políticos. También mi habilidad para destacar siempre las frases más rimbombantes en tres horas de interminable letanía. Ególatras por naturaleza, los candidatos o funcionarios que las pronunciaban estaban enamorados de sus propias peroratas, y eran capaces de conmoverse hasta las lágrimas cuando leían sus cursilerías destacadas en negritas.

Uno no es lo que quiere sino lo que puede ser, y yo sólo pude ser reportero de tropa, y más tarde coeditor en un periódico aliado del poder. Un periódico que casi nadie leía y cuya circulación real es, y ha sido siempre, mucho menor a la reportada, lo que no ha impedido a la empresa obtener ganancias millonarias por ventas de publicidad oficial, de las que sólo me cayeron algunas migajas, pues mi salario fue siempre un insulto al hambre. Claro, a cambio hemos tenido una conveniente tolerancia al institucional chayote, sostén económico de los soldados rasos como yo. Cuando alguna vez hemos llegado a quejarnos por lo magro del sueldo, la respuesta de los jefes es que nosotros deberíamos pagar por el privilegio de trabajar en el chayote más grande de México, de la misma forma que algunos policías mordelones pagan a sus superiores por dejarlos trabajar en cruceros donde unos cuantos automovilistas incautos pueden engordar sus navidades.

Empecé a trabajar a los 19 años, en el verano del 61, cuando yacíamos inmersos y felices en el país de no pasa nada. Las cosas dignas de ser narradas ocurrían muy lejos de aquí, en otros hemisferios o en otras galaxias, pues en nuestro México reinaba la calma chicha. Como tantísimos novatos de tropa, mi debut en el periodismo no fue pateando las calles, sino cortando las hojas del télex cada que llegaba un cable, mismo que yo debía transcribir aporreando sin piedad la máquina de escribir. Mi habilidad y mi rapidez como tundeteclas no pasaron desapercibidas. Mis primeros tres años los pasé cachando y transcribiendo cables.

Fue en aquel entonces cuando ocurrió mi acto más trascendente y digno de ser recordado en 33 años de carrera periodística: el momento en que me senté frente a mi máquina para transcribir la noticia del asesinato de John F. Kennedy. Cuando se habla de anécdotas para contar a los nietos, ésa es, sin duda, la única que puedo narrarles con alguna pizca de orgullo. Claro, lo único que hice fue transcribir y ordenar, pues los cables llegaban como chorizos, sin párrafos, acentos o signos de puntuación. Yo era un copista, no un redactor, y sin embargo a la fecha guardo en mi cajón el ejemplar de aquel 23 de noviembre de 1963, con la noticia que yo recibí y tecleé.

“Los periodistas escribimos la Historia, así con mayúsculas, y por eso los periodistas somos y hacemos Historia”, me dijo Pepe Undiano, el veterano reportero que tenía el privilegio de cubrir al presidente Adolfo López Mateos, y cuyas notas, por ende, iban siempre en la portada. El problema es que la Historia ocurría siempre muy lejos de aquí. En México ya no había Historia. Se había acabado con la Revolución. A falta de Historia nos quedaban los siempre eternos discursos del presidente en turno, que Undiano se encargaba de transcribir. Acaso las últimas cosas importantes que se publicaron en los periódicos mexicanos fueron el asesinato de Obregón y la expropiación petrolera, porque con el Escuadrón 201 nunca pasó un carajo, y de la Guerra Cristera nadie quiso hablar. La única gran foto de nuestros tiempos fue la del Ángel de la Independencia derrumbado por el terremoto en el 57. Lo demás era paja y más paja, y por eso las únicas secciones que leía la gente eran la deportiva y la policiaca, pues al menos ahí había goles y crímenes distintos cada fin de semana para entretener a nuestros lectores. De hecho, la verdadera gallina de los huevos de oro del conglomerado periodístico donde trabajaba era un tabloide deportivo que tiraba millones de ejemplares en todo el país, y otro tabloide policiaco adornado siempre con fotografías espeluznantes de accidentes viales y crímenes pasionales. Yo trabajaba en el periódico serio de la empresa, el formal, el que casi nadie leía, y cuya portada era invariablemente alguna frase rimbombante del presidente o del candidato oficial.

A mediados del 64, luego de tres años haciendo méritos junto al télex, se me dio por vez primera la oportunidad de salir a la calle a reportear. En mi calidad de novato me asignaron fuentes chiquitas. Los reporteros mexicanos no cubrimos hechos sino edificios, y mi primera tarea fue pasarme el día entero en las oficinas de la delegación Gustavo A. Madero reportando puntualmente las actividades del delegado, que se publicaban en brevísimas notas refundidas en las empolvadas profundidades interiores. Cuando había actividades con el regente de la ciudad, mis notas podían aspirar a una mejor colocación pero nunca a la portada. Lo que funcionaba mejor era no describir ni interpretar y limitarme a transcribir discursos. Los del delegado estaban atiborrados de loas al regente y los del regente atiborrados de loas al presidente. Yo me limitaba a transcribirlas textuales. Pronto me quedó claro que la Historia estaba muy lejos de mis fuentes.

En aquellos años de pininos reporteriles recibí mis primeros chayotes. El secretario particular del delegado me dijo que a su jefe le gustaban mucho mis notas, pues siempre destacaba sus mejores frases, y por eso me mandaba una pequeña ayuda para el transporte y la comida de todos los días. No eran, por supuesto, los monumentales sobornos que la leyenda negra imagina, pero sí una cantidad equivalente a mi salario quincenal, que igual era una bicoca. Aquello ni siquiera contaba como compra de silencio, porque, con o sin chayote, yo habría seguido publicando loas y alabanzas a mi fuente pues ésa ha sido siempre la política editorial del periódico. Las únicas ocasiones en que nos era dado calumniar a un político se daban cuando el pobre había caído en desgracia ante sus jefes y de más arriba nos llegaba la línea para bombardearlo, pero esa tarea no era delegada a los reporteritos bisoños.

Pude haber tenido mi gran cita con la Historia en 1968, pero aquellas multitudes de jóvenes marcharon dentro del limbo sin eco ni espacio donde moran los cristeros, los almazanistas, los ferrocarrileros, los médicos huelguistas y todo aquel que contradijera el sacrosanto discurso presidencial. Ese limbo tan lejano al relato de nuestras páginas. En nuestras notas aquellos jóvenes eran vándalos, terroristas, agentes sediciosos infiltrados por fuerzas extrañas, bestias aberrantes de un mundo lejano. Una de las propuestas que los estudiantes llegaron a plantear en sus manifestaciones era boicotear nuestro periódico, por considerarlo un aberrante ejemplo de abyección y servilismo frente al poder. Nuestra portada el 3 de octubre de 1968 fue Manos extrañas se empeñan en boicotear los Juegos Olímpicos. La nota hablaba de terroristas sanguinarios y heroicos soldados, destacando la herida del valiente general Hernández Toledo. Aún en el hipotético e improbable caso de que yo hubiera estado presente en Tlatelolco, mi cita con la Historia habría permanecido en la agrafía. Días después, nuestras portadas se encargaron de mostrar las Olimpiadas como la apoteosis del gran milagro mexicano.

Seguí haciendo méritos, transcribiendo discursos y cumpliendo cabalmente los encargos de mis superiores, que me apreciaban por cumplido, puntual y poco dado a las borracheras, siendo que eran las épocas en que los viejos editores tenían cierta licencia no oficializada para guardar pachitas de brandy en los cajones de sus viejos escritorios y consolarse con traguitos furtivos durante el cierre. En mi esfera de competencia el buen periodismo no estaba catalogado, y ante mis superiores el mejor reportero era el que entregaba a tiempo más notas, con los discursos y las declaraciones de los políticos debidamente transcritas. La escala de la meritocracia me premió con la cobertura del Departamento del Distrito Federal, lo que me permitía acceder de vez en cuando a colocar algunas notas en portada.

Aunque no fue una cita con la Historia, en 1971 pude, por vez primera, estar en la línea del frente de un gran tema: el halconazo del Jueves de Corpus. No estuve en la calle para ver el zafarrancho, que en el periódico describimos como un vulgar pleito de pandilleros, pero me tocó firmar la noticia de la renuncia forzada del regente, Alfonso Martínez Domínguez, caído en desgracia y sacrificado por Echeverría.

Si hubiera estado en la calle el día del halconazo, sin duda mi cita con la Historia se habría inmortalizado en una buena descalabrada, pues supe de algunos colegas reporteros de otros medios que salieron de ahí con respetables chichones. A veces pienso que semejante herida de guerra me habría dado prestigio. Esos puntos en mi cabeza me hubieran puesto abajito de un gran periodista veterano de Vietnam, pero, como siempre, estuve demasiado lejos del lugar donde suceden las cosas que vale la pena contar.

*Inicio del cuento “Cita con la Historia”,del libro Dispárenme como a Blancornelas, ganador del premio La Paz, publicado por Nitro/Press y el Instituto Sudcaliforniano de Cultura en 2016.

Daniel Salinas Basave (Monterrey, Nuevo León, 1974). Es autor de los libros Mitos del Bicentenario (ICBC, 2010); Réquiem por Gutenberg (ICBC, 2012); La liturgia del Tigre Blanco (Océano, 2012); Cartografías absurdas de Daxdalia (Cecut, 2013) y Vientos de Santa Ana (Random House, 2016). Ha ganado, entre otros reconocimientos, el Certamen Internacional Sor Juana Inés de la Cruz por Bajo la luz de una estrella muerta; el premio Gilberto Owen de cuento por Días de whisky malo; el José Revueltas de ensayo por El lobo en su hora y el Malcolm Lowry por Cartógrafos de Nostromo. Fue enviado a reportear desde la Zona Cero de Nueva York en 2001.

Daniel Salinas Basave (Monterrey, Nuevo León, 1974). Es autor de los libros Mitos del Bicentenario (ICBC, 2010); Réquiem por Gutenberg (ICBC, 2012); La liturgia del Tigre Blanco (Océano, 2012); Cartografías absurdas de Daxdalia (Cecut, 2013) y Vientos de Santa Ana (Random House, 2016). Ha ganado, entre otros reconocimientos, el Certamen Internacional Sor Juana Inés de la Cruz por Bajo la luz de una estrella muerta; el premio Gilberto Owen de cuento por Días de whisky malo; el José Revueltas de ensayo por El lobo en su hora y el Malcolm Lowry por Cartógrafos de Nostromo. Fue enviado a reportear desde la Zona Cero de Nueva York en 2001.

©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.

Posted: August 8, 2016 at 8:54 pm

![Entre Pink Floyd y el INAPAM [1]](https://literalmagazine.com/assets/patti-620x350.png)